إن أمام النوع البشري "فرصة للبقاء" بنسبة 50% فقط، وأن ينجح في اجتياز هذا القرن، استناداً إلى مخاطر التكنولوجيا التي تعيث في الأرض فساداً!

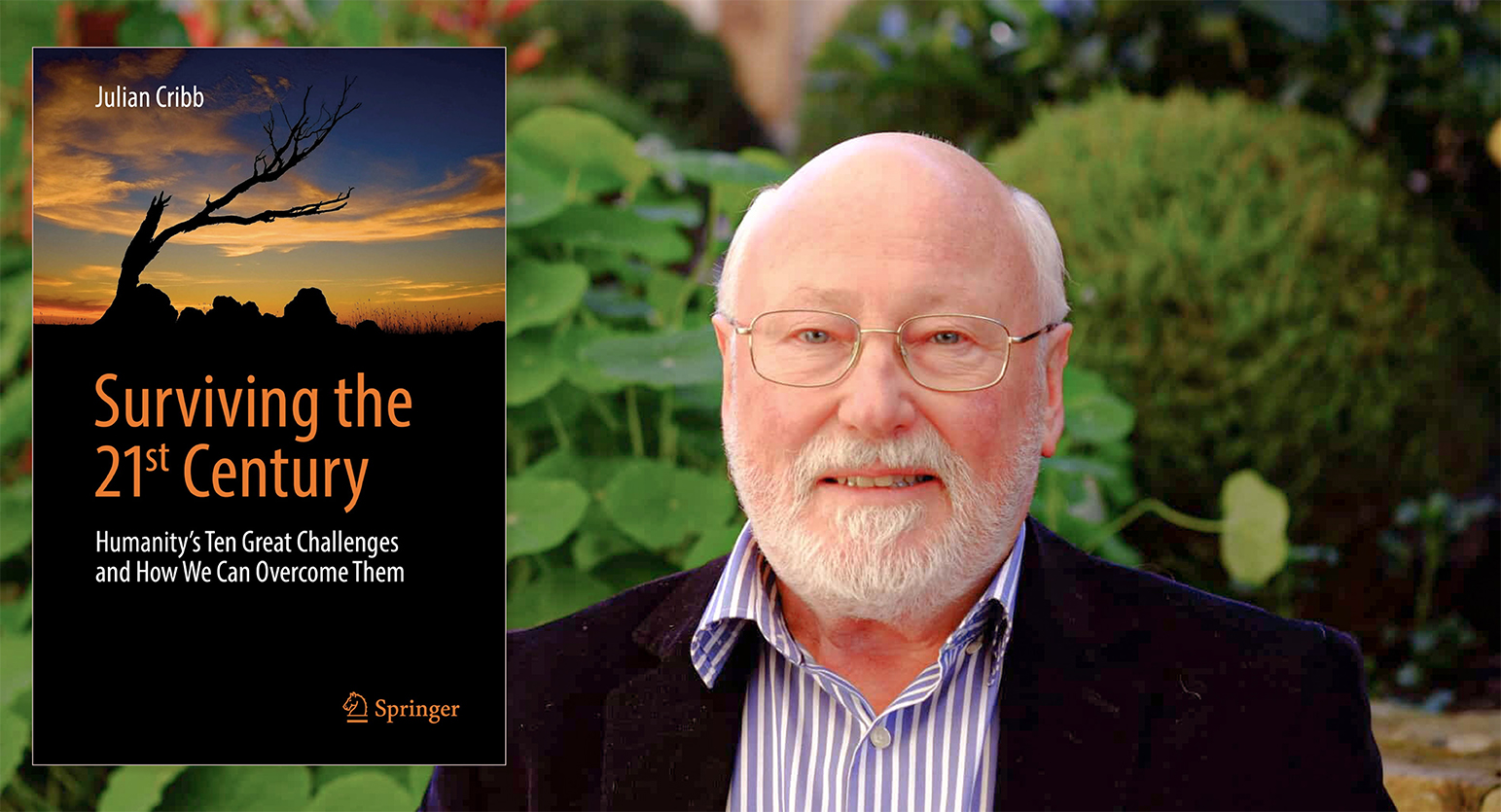

بهذا الاقتباس المتشائم، نوعاً ما، من الفلكي البريطاني مارتن ريس، يبدأ جوليان كريب، المحقق الصحافي والكاتب العلمي الأسترالي، كتابه "اجتياز القرن الحادي والعشرين: أخطر عشرة تحديات تواجه البشرية وكيف يمكن التغلب عليها"؟ الذي صدرت ترجمته العربية عن مؤسسة "هنداوي" الثقافية بالقاهرة، مؤخراً.

يدق "كريب" على مدار فصول الكتاب، بأسلوب أدبي أخّاذ، ناقوس الخطر، للتحذير مما يعتبره "كارثة محققة" تُحيق بالنوع البشري، عاجلاً وليس آجلاً، وتُهدد بتدمير كوكبنا الأرضي، وهي تحديات كثيرة يتعيّن على العالم برمته التكاتف لمواجهتها والتغلُّب عليها.

ويسلّط الكتاب الضوء على تلك التحدِّيات العشرة من وجهة نظر مؤلفه، وهي: الانقراض الجماعي للكائنات، واستنزاف الموارد، وأسلحة الدمار الشامل، وتَغيُّر المناخ، والسُّمِّية العالمية، وأزمات الغذاء، والانفجار السكاني، والتمدد العمراني، والأمراض الوبائية، والتقنيات الحديثة الخَطِرة.

فرص بقاء البشر

يتناول الكتاب، "فرص بقاء" الجنس البشري في المستقبل، ويبحث إمكانية نجاح الإنسان في اجتياز القرن الحادي والعشرين، رغم التحدي المُركب، المُتمثل في المخاطر العشرة الكبرى التي تتهدد وجودنا على الأرض.

ولا يدّعي الكاتب، وفق المقدمة، أن في مقدوره "التنبؤ بالمستقبل" خلال عملية استكشاف المخاطر التي نواجهها، بل يعترف باستحالة هذا الأمر. إنه -ببساطة- يقدم الأدلة، ويقول: إن الإدراك السليم لهذه المخاطر يمنحنا تأثيراً أكبر على مستقبلنا، وعلى الخيارات المتاحة أمامنا لتشكيله، بما يحفظ للأجيال المقبلة واحداً من أبسط حقوقها، ألا وهو "الحق في الحياة".

ويقتبس المؤلف من عالم النبات السويدي كارل لينيوس (1707- 1778)، قوله: "إن الإنسان الحكيم المتبصر، هو أكثر ما صنع الخالق كمالاً، وأعظم وأروع ما يُوجد على وجه الأرض".

يقول كريب: إن "التبصُّر هو أعظم الهبات الإلهية، وأعظم المهارات التي وضعتنا - نحن بني البشر- على مسار متفرِّد، وأرست دعائم كل ما لحق ذلك. غالباً ما يتطلَّب البقاء أن نَقهر مخاوفنا الغريزية أولًا؛ لكي نُطوِّر التكنولوجيا أو الممارسة التي تجعلنا في أمان. إنه شيء لم نتوقَّف عن فعله، وهو مصدر كل العلوم والتكنولوجيا، ومصدر كل المباني والمؤسَّسات التي شيَّدناها، ومصدر الأفكار المختلفة، كاللقاحات والجيوش وشبكات المياه والصرف الصحي، وفِرَق الإطفاء والرعاية الصحية والزراعة وتغليف المواد الغذائية، والنقل وإشارات المرور وهيئات حماية البيئة".

في المقابل، وخلف هذا التبصّر، يكمن الوجه القبيح للنشاط البشري وتأثيره المدمر على الكوكب الأرضي، حيث ذكرت "النشرة الحمراء" للأنواع المُهددة بالانقراض، التي يصدرها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، أقدم وأكبر منظمة بيئية في العالم، أنه اعتباراً من عام 2016، أجرت "القائمة" تقييماً علمياً ﻟ 83 ألف نوع، ووجدت أن نحو 24 ألفاً منها، أي نوع واحد من كل ثلاثة تقريباً، مُهددة بخطر الانقراض. ويحذر الكاتب من أن احتمالية "انقراض البشر" أنفسهم، بسبب أفعالهم، أصبحت خطراً يتمتع الآن بمصداقية كافية تتطلّب اهتماماً أكاديمياً جاداً.

ويتوقع المؤلف أن يهيمن على "قصة الإنسانية" في القرن الحادي والعشرين، صراع اقتصادي وسياسي، وعِلمي وعسكري عالَمي عملاق من أجل الموارد. وأن يَعتمِد مصير الحضارة إلى حدٍّ كبير على هذا الصراع. ففي كل العصور السابقة -حتى الآن- كانت الوفرة التي يتمتَّع بها كوكب الأرض كافية للحِفاظ على ارتقاء المجتمَع البشَري. وكانت الندرة، عند حدوثها، محليةً أو إقليمية، أو نتيجةً للتدخُّل البشري أو سوء الإدارة. أما الآن، بحلول حِقبة ما بعد الحداثة، فقد تجاوزنا نقطة لا رجعة فيها، ألا وهي اجتماع المطالب المادية السبعة إلى عشرة مليارات من البشر يَطمح كلٌ منهم إلى مستوى معيشة أعلى، بصورة تتجاوز القدرة الاستيعابية لكوكب الأرض. ببساطة، نحن نَستخدِم أكثر مما يستطيع الكوكب توفيره بشكل مُتجدد.

ويضرب الكاتب مثالاً واضحاً على ذلك، بقوله: "يُمكنك أن تفكر في الأرض كبطارية كانت تشحن ببطء شديد على مدى مليارات السنين. تُخزن طاقة الشمس في النباتات والوقود الأحفوري، ولكن البشر يستنزفون تلك الطاقة بشكل أسرع بكثير مما يُمكن تجديده".

من يطلق "شرارة الحكمة"؟

يرى كريب، أن الإفراط في استخدام الموارد يُهدِّد مُستقبَل الحضارة والإنسانية على عدَّة مُستويات، من خلال تعريض كلٍّ من الكوكب والبشر للتلوُّث والتسمُّم، ومن خلال تدهور النُّظم الطبيعية الحيوية، بما في ذلك المياه العذبة والتربة والغابات والكائنات الحية والغلاف الجوي والمُحيطات، ومن خلال عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تُولِّده النُّدرة، والصراعات التي تُشعلها.

ولا يطرح الكاتب هذا الكم من المشاكل المؤرقة فحسب، بل يقترح حلولاً لها، قائلاً: لحُسن الحظ، هناك بدائل عملية ومُربِحة يُمكن تطبيقها عوضًا عن الإفراط في استخدام الموارد. يُقدم الفريق الدولي المعني بالموارد والتابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، من بين آخرين، حجةً قوية ﻟ"فصل" الموارد عن النمو الاقتصادي، أو ما يُعرَف في بعض الأحيان ﺑ"الاقتصاد المبني على الحدِّ من استخدام المواد" (الفريق الدولي المعني بالموارد، ٢٠١١). ويعني هذا بشكلٍ أساسي خلق اقتصاد يكون فيه النمو المُستمر مُمكناً دون الاعتماد كليًّا على النمو في استهلاك الموارد المادية مثل الطاقة والمعادن والأخشاب والمياه وما إلى ذلك، وهو ما يعني توليد المزيد من الثروة، أو الناتج المحلي الإجمالي، مقابل استهلاكٍ أقلَّ للموارد. ويَعتمِد هذا على تحقيق كفاءةٍ تقنية أكبرَ في استخدام الموارد، وعلى إعادة تدوير الموارد المادية بما يُقارب ١٠٠٪ قدْر الإمكان، واستخدام أدمِغتِنا لإيجاد طرُقٍ أفضل للاستعاضة عن الموارد القديمة التي في طريقها لأن تُصبح نادرةً، أو الموارد التي تُنتِج آثارًا جانبية غير مرغوبٍ فيها مثل التلوُّث وتغيُّر المناخ. ومن الأمثلة التقليدية على الفصل إحلال الطاقة المُتجدِّدة النظيفة، مثل طاقة الرياح والمدِّ والجزر والطاقة الشمسية والبيولوجية، محل الطاقات الأحفورية مثل الفحم والنفط والغاز. وثمة مثال آخر هو "الإيكولوجيا الصناعية"، حيث تستفيد إحدى الصناعات من "النفايات" الناتجة عن صناعة أخرى، مما يؤدِّي إلى التخلُّص من النفايات وتحويلها إلى أموال. والمثال الثالث هو "الإدارة الجيدة للمنتجات"، حيث يقوم المُصنِّعون بجمع المواد التي يحتاجون إليها لصُنع منتجاتٍ جديدة من مجرى نفايات المنتجات القديمة، مما يخلُق دورة حياةٍ من المهد إلى المهد.

ويعتبر كلايف هاميلتون، الخبير الاقتصادي الأسترالي، أنه "بفضل معرفته الواسعة المُذهلة ومهاراته القوية في الملاحظة، استطاع جوليان كريب أن يقدم لنا كتاباً أشبه بتقرير عن وضع الحياة على كوكبنا. يُخبرنا كريب بأنه يقبع في مركز الحياة على الأرض ذاك الكائن المُسمى الإنسان الحكيم؛ المُخادع لذاته، المُحقِّر والمدمِّر لغيره، والذي يُمكن أن يُنعت بأي شيء آخر سوى الحكمة. ومع ذلك، إذا تأملنا وسط كل هذه العتمة، هل ثمّة شرارة يمكننا أن نُطلقها لكي تضيء الأركان من جديد، ألا وهي شرارة الحكمة"؟

ومن بين السمات الرئيسة للحكمة، القدرة على استشراف المُستقبل المُحتمَل واتخاذ الاحتياطات اللاّزمة ضدَّ العواقب السلبية أو الاستفادة من التغيير والفُرَص السانحة. إنَّ هذه القدرة على توقُّع الأحداث، بناءً على الخبرات السابقة والقراءة الدقيقة للمؤشِّرات الحالية، هي الصفة المُميزة للبشر والتي كانت السبب الرئيس لنجاحنا حتى الآن. ومع ذلك، فنحن نعيش الآن في وقتٍ أدَّى فيه هذا النجاح إلى هيمنتنا على كوكب الأرض، في عملية تغيير عميق للأنظمة التي نعتمد عليها من أجل البقاء؛ ألا وهي الغلاف الجوي، والتربة، والمياه، والكائنات الحية الأخرى، وصحتنا السليمة، وأعدادنا وقُدرة كلٍّ منَّا على التوافُق مع الآخر. نحن نعيش في زمن تحدُث فيه سلسلة مُتتالية من التغييرات بسرعة وبقوة شديدة، تجعل العديد من الناس يَشعُرون بالفزع، بل وحتى بالشلَل بسببها. ومع ذلك، يجِب أن نتجاوب جميعًا إذا كنَّا نُقدِّر قيمة بقائنا.

ويشير كريب، إلى أنه على الرغم من اعتراف أهداف التنمية المستدامة بأن "بقاء العديد من المجتمعات، وأنظمة الدعم البيولوجي للكوكب، مُعرَّضَين للخطر"؛ فإنها تفشل في توضيح أن الحضارة، وربما حتى الجنس البشري نفسه في خطر، وهذا بسبب مجموعة التهديدات الوجودية التي تُواجهنا. في حين أن العديد من الأشخاص الذين ساهموا في صياغة هذه الأهداف يعرفون ذلك جيداً، إلا أن مَيل المؤسَّسات العالمية إلى تفضيل استخدام لغة دبلوماسية مُخفَّفة ومفاوِضة، بدلًا من قول الحقيقة الواضحة، يترك انطباعًا بأنَّ الوضع لا يرقى إلى كونه حرجاً، وأنَّ هناك مُتَّسعًا من الوقت لإجراء تحسيناتٍ تدريجية في كل هذه الأهداف الطموحة.

ووفق الكاتب، قد نجد حلًّا للتهديدات الوجودية التي تتمثَّل في انهيار النظام البيئي، واستِنفاد الموارد، والحرب النووية، وتغيُّر المناخ، والتسمُّم العالمي، والمجاعات، والزيادة السكانية، وانتشار الأمراض الوبائية، والمراقبة العالمية، والتقنيات المتطوِّرة التي لا يُمكن السيطرة عليها والتي تُحيط بنا، في الإنجاز البشَري الأكثر أهمية عبر ملايين السنين الماضية، ألا وهو التضافُر بين العقول والقيم والمعلومات والمعتقَدات، والربط بينها كلها في لمح البصر، وفي الوقت الفِعلي في جميع أنحاء الكوكب.