بقلم: تشارلز سي مان CHARLES C. MANN

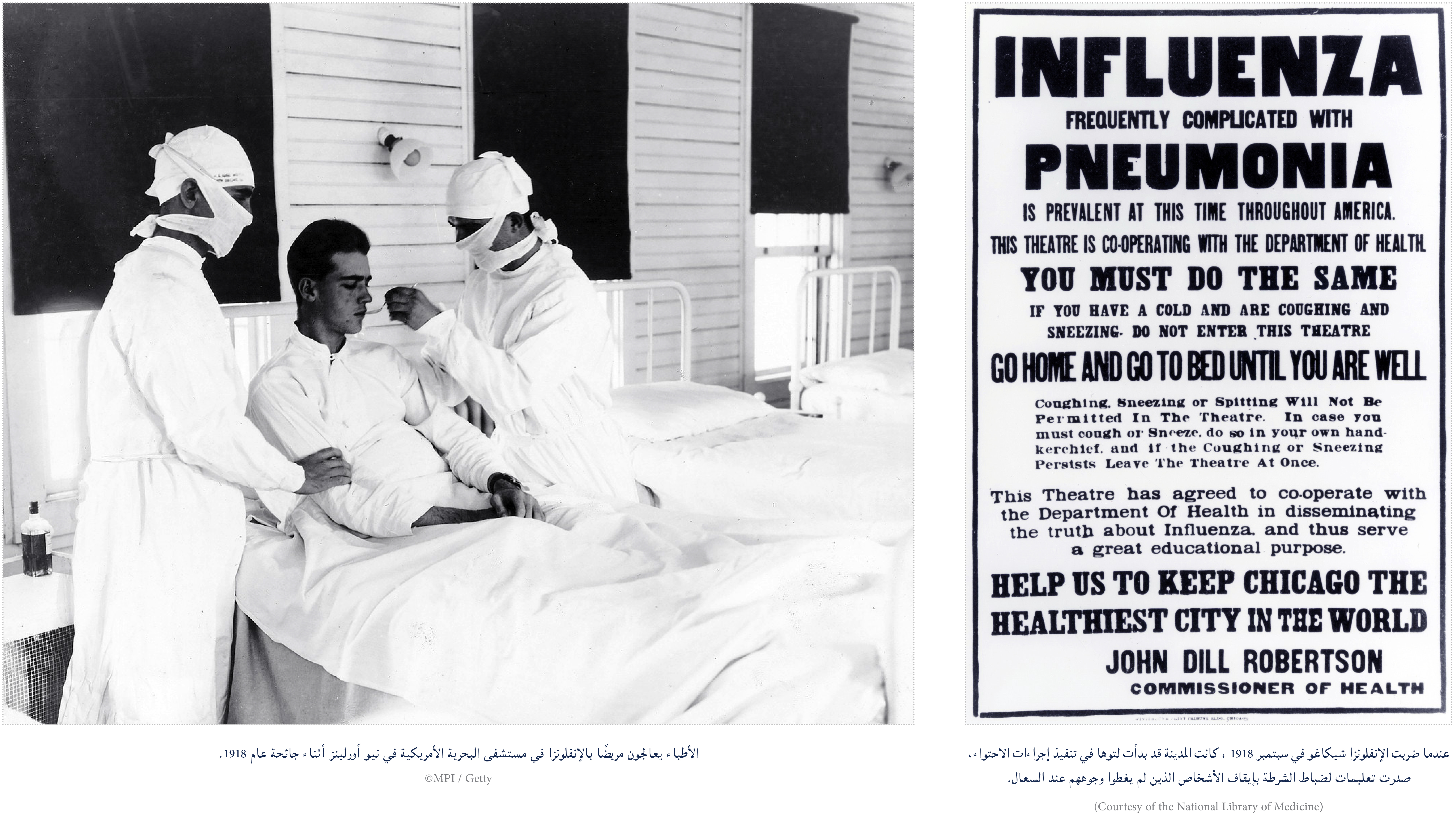

في عام 2008 ذهب اقتصادي شاب يدعى كريج غارثويت للبحث عن بعض المرضى.. وجدهم في مقابلة للمسح الصحي الوطني، التي يُجريها مكتب الإحصاء الأمريكي سنوياً منذ عام 1957، ويعدّ أقدم وأكبر جهد مستمر لتتبّع صحة الأمريكيين. يستجوب المسح عيّنة كبيرة من المواطنين لمعرفة ما إذا كانوا يعانون من مجموعة متنوّعة من الأمراض، بما في ذلك مرض السكري، واضطرابات الكلى، والعديد من أنواع أمراض القلب. بحث غارثويت عن مجموعة فرعية محدّدة من المستجوبين: الأشخاص الذين ولدوا بين أكتوبر 1918، ويونيو 1919. كانت تلك الأشهر تتزامن مع ذروة جائحة الأنفلونزا في العالم والفترة التي أعقبتها مباشرة. على الرغم من أن البيانات الطبية في ذلك الوقت لم تكن نهائية، يقال -بشكل عام- إن بداية انتشارها كان في كانساس في مارس 1918، تزامناً مع تكثيف الولايات المتحدة مشاركتها في الحرب العالمية الأولى. في موجة الدعاية للحرب، قلّلت الحكومات الأمريكية والأوروبية من خطورة الوباء، مما ساعد على انتشاره.

تتراوح تقديرات العدد النهائي للقتلى بين 17 و100 مليون، اعتماداً على الافتراضات حول عدد الضحايا غير المسجلين. ويُعتقد أن ما يقرب من 700000 شخص قد ماتوا في الولايات المتحدة -باحتساب نسبة السّكان الحالية-؛ أي ما يعادل أكثر من 2 مليون شخص اليوم. بشكل ملحوظ، لم تخلّف الكارثة سوى بعض الآثار القليلة في الثقافة الأمريكية. شهد همنغواي، وفولكنر، وفيتزجيرالد، ودوس باسوس آثارها الرهيبة مباشرة، لكنهم لم يذكروها تقريباً في أعمالهم. ولم تؤثّر الأنفلونزا في سياسات الولايات المتحدة، ولم يخصّص الكونجرس أموالًا إضافية لأبحاث الأنفلونزا بعد ذلك.

بعد عقود قليلة من الوباء، لم تذكر كتب التاريخ الأمريكي التي كتبها أمثال أرثر م. شليسنجر جونيور، وريتشارد هوفستادتر، وهنري ستيل كوميجر، وصموئيل إليوت موريسون، أي كلمة عن الجائحة. ولم ينشر التاريخ الأول لأنفلونزا عام 1918 حتى عام 1976، وقد استخلصت بعضاً مما سبق: في كتاب من تأليف الراحل ألفريد دبليو كروسبي بعنوان: "جائحة أمريكا المنسية".

ربما نسي الأمريكيون جائحة عام 1918، لكن الجائحة لم تنساهم. قام غارثويت بمطابقة الظروف الصحية للمستجوبين في المسح مع التواريخ التي ربما تعرضت فيها أمهاتهم للأنفلونزا. اكتشف أن الأمهات اللاتي مرضن في الأشهر الأولى من الحمل كان أطفالهن، بعد سِتين أو سبعين سنة، معرضين بشكل غير معتاد للإصابة بالسكري. تميل الأمهات المصابات في نهاية الحمل إلى إنجاب الأطفال المعرضين لأمراض الكلى. وارتبطت أشهر منتصف العمر بأمراض القلب.

أظهرت دراسات أخرى تأثيرات مختلفة. نما الأطفال الذين ولدوا خلال الوباء، وكانوا أقصر قامةً وأكثر فقراً، وأقل تعلّماً، وبمعدلات أعلى من الإعاقة الجسدية مما يتوقعه المرء. من المحتمل أن لا يعرف أي من أطفال أنفلونزا غارثويت عن الظلال التي ألقتها الجائحة على حياتهم. لكنهم كانوا شهادات حية لحقيقة وحشية: للأوبئة -حتى المنسية- آثاراً بعيدة المدى وقوية.. يمكن تفهّم تجاهل المؤرخين الكبار لهذه الحقيقة. يفترض معظم الناس اليوم أن جنسنا البشري يتحكّم في مصيره. نحن المسؤولون! هكذا نعتقد. بعد كل شيء، أليس هذا عصر الأنثروبوسين؟ ولأنهم ينتمون لزمن الحداثة، واجه المؤرخون مشكلة في صلب تخصّصهم، لقبولهم بحقيقة أن الحزم الخالية من الدماغ لكل من الحمض النووي الريبي، والحمض النووي، يمكن أن تقلب المؤسّسة البشرية في غضون أسابيع أو أشهر قليلة.

التغييرات الاجتماعية المتشنّجة في عشرينيات القرن العشرين -جنون المضاربة المالية، وعودة مجموعة كو كلوكس كلان Ku-Klux-Klan، وانفجار الثقافة الشعبية (الجاز، وموجة الاستخفاف بمعايير السلوك التقليدية، والمتحدثين)– كانت تُنسب بسهولة إلى الحرب، التجربة التي يخوضها البشر، بدلاً من الأعمال العمياء للكائنات الحية الدقيقة. ولكن من المرجح أن الكائنات الحية الدقيقة قد فتكت بالبشر أكثر من الحروب، ولم تقتصر آثارها على ساحات القتال الأوروبية، لكنها انتشرت في جميع أنحاء العالم، وأفرغت شوارع المدن وملأت المقابر في ست قارات.

على عكس الحرب، كانت الأنفلونزا غير مفهومة.. لم يتم التعرف على فيروس الأنفلونزا حتى عام 1931. وعلى غرار الحرب، قتلت الأنفلونزا (والسل الذي أصاب بعد ذلك العديد من المصابين بالأنفلونزا) الرجال أكثر من النساء، واختلت نسب الجنسين لسنوات بعد ذلك. فهل يمكن أن نكون على يقين من أن التغييرات المفاجئة في علاقة بأدوار الجنسين، التي تلت الجائحة لا علاقة لها بالفيروس؟ قد لا نفكّك أبدًا الحرب والأنفلونزا؛ لكن إحدى الطرق لتلخيص تأثير الجائحة، هي القول بأن حجمها كان في نفس حجم "الحرب لإنهاء جميع الحروب".

لا أحد يستطيع التنبؤ بنتائج جائحة فيروس كورونا اليوم، لكن التاريخ يمكن أن يخبرنا قليلاً عن طبيعة المشهد الذي نقترب منه. لنتأمّل في الموت الأسود. بعد أن اجتاح أوروبا من حوالي 1347 إلى 1350، قتل الطاعون في مكان ما بين ثلث ونصف الأوروبيين. في إنجلترا، مات الكثير من الناس لدرجة أن معدلات السّكان لم تعد إلى مستوى ما قبل الطاعون، لما يقرب من 400 عام.

ومع انخفاض نسبة العمال الأوروبيين فجأة، وبقاء الطلب على العمل دون تغيير نسبيًا، وقع أصحاب الأراضي في العصور الوسطى في مأزق كبير: كانوا يتركون الحبوب تتعفن في الحقول، لكن كان بإمكانهم التخلي عن كل إحساس بالصواب والخطأ، والترفيع في الأجور بما يكفي لجذب العمال النادرين. في شمال إيطاليا، قرّر المالكون رفع الأجور، مما ساهم في تطوير الطبقة الوسطى. وفي جنوب إيطاليا، سنّ النبلاء مراسيم لمنع الفلاحين من المغادرة للحصول على عروض أفضل. بعض المؤرخين يؤرخون لانقسام الثروة نصفين في إيطاليا -الشمال الغنّي، والجنوب الفقير– بسبب هذه القرارات.

مع انتشار الموت الأسود "The Black Death"، كان الإنجليز من الأسر الملكية في منتصف حملة طويلة وحشية لغزو فرنسا. وكانت الخسائر السكانية تعني ارتفاعًا في تكلفة المشاة، المؤسسة المنهارة بأكملها. لم يحتل النبلاء الإنجليز القصر الفرنسي. بدلاً من ذلك بقوا في منازلهم وحاولوا إجبار عمّالهم على القبول بأجور أقل. والنتيجة، ثورة الفلاحين عام 1381، التي أسقطت التاج الإنجليزي تقريبًا. وفاز الملك ريتشارد الثاني بفارق ضئيل، لكن قدرة الملكية على فرض الضرائب، وبالتالي إرادتها، كانت تضعف بشكل دائم.

لا أحد كان يعتقد أن الفيروس التاجي سيقتل عدداً مماثلاً في أي مكان كما فعل الموت الأسود. ولم يساهم نقص العمالة بسبب تراكم الجثث في الشوارع في ارتفاع الأجور. ومع ذلك، مثّل الفيروس الجديد صدمة للمجتمع. ضرب الطاعون أوروبا التي انتشر فيها الموت بسبب الأمراض المعدية، وخاصة بين الأطفال. وانتشر الفيروس التاجي بين المجتمعات التي اعتبرت الأوبئة القاتلة جزءاً من الماضي، مثل الكورسيهات، عظام الحوت وقبعات الرامى.

عندما ذهبت إلى الكلية في السبعينيات من القرن الماضي، كان الطلاب المبتدئون يحملون كتاباً ضخماً شارك في تأليفه عالم الفيروسات الحائز على جائزة نوبل ماكفارلين بورنت، وخلص التقرير إلى أن "التوقعات الأكثر احتمالاً حول مستقبل الأمراض المعدية هي أنها ستكون باهتة للغاية". لم يكن هذا التفاؤل استثنائياً. بعد بضع سنوات، علّق روبرت ج. بيترسدورف، الرئيس المستقبلي لرابطة كليات الطب الأمريكية، على العدد الحالي لطلبة الماجستير، الذين يسعون للحصول على شهادة في الأمراض المعدية قائلا: "لا يمكنني تصوّر الحاجة إلى 309 خبير في الأمراض المعدية، إلا إذا كانوا سيقضون وقتهم في تثقيف بعضهم البعض".

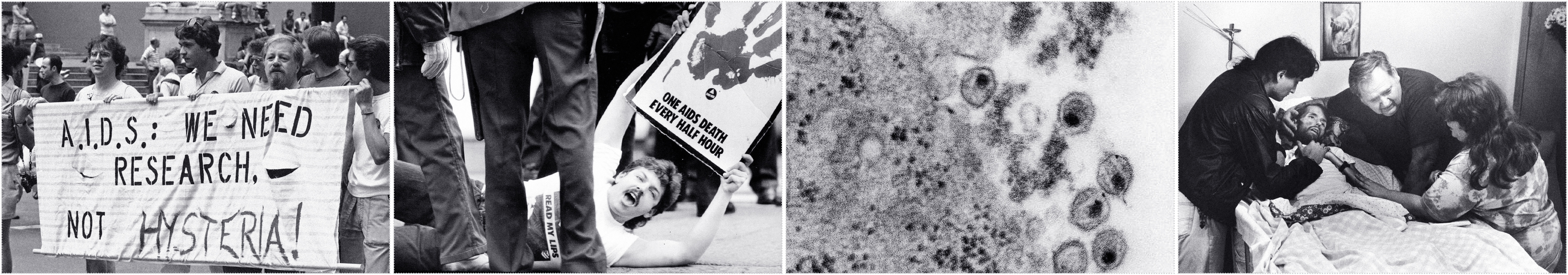

عندما انتشر الإيدز في العالم، أعيد الاعتبار للباحثين في الأمراض، الذين أطلقوا تحذيرات قوية من الأوبئة الجديدة. وكتب الصحفيون كتباً على غرار "الطاعون القادم وتداعياته: إصابات الحيوانات والوباء البشري التالي". ولكن عدداً قليلاً من الناس، باستثناء العلماء قد أخذ هذه التحذيرات مأخذ الجد. ولم يرحّب الشعب الأمريكي بالعودة المفاجئة لعالم العدوى والحجر الصحي، ويبدو أن لهذه التعاسة عواقب غير محمودة.

لطالما افترض العلماء أن كسر المعايير بواسطة الموت الأسود كانت الخطوة الأولى على طريق عصر النهضة والإصلاح. لم تستطع الحكومة، ولا حتى الكنيسة تفسير الطاعون أو تقديم العلاج، تقول النظرية، مما أدى إلى أزمة في الإيمان. مات القادة العلمانيون والدينيون كعامّة الناس، قتل الموت الأسود رئيس أساقفة كانتربري، توماس برادواردين، بعد أربعين يوماً فقط من توليه منصبه. سعى الناس إلى مصادر سلطة جديدة، ووجدوها من خلال تجربة شخصية مباشرة مع العالم، ومع الله.

إلى حد ما، كل هذا صحيح بالتأكيد. ظهر الطاعون على شكل موجات، وبعد كل موجة يتكهّن الأطباء ورجال الدين والمؤرخون بالأسباب، ويصفوا العلاجات المناسبة. كما بيّن مؤرخ جامعة جلاسكو صامويل كوهن جونيور؛ فإن الادعاءات المبكّرة حول أصل الطاعون التي تم التذرّع بها كانت "الأعداد الهائلة من الثعابين والضفادع، وجبال الثلوج التي ذابت، والدخان الأسود، والأبخرة السّامة، والرعود القوية، وصواعق البرق، وحجر البرد، والديدان ذات الثمانية أرجل التي تقتل برائحتها الكريهة". يلقي بعض الكتّاب باللوم على الفقراء: خصوبتهم، وتبذيرهم، وخطاياهم. وأشار آخرون بأصابع الاتهام إلى ذلك البعبع الأوروبي الجاهز، اليهود.

وللنجاة من المرض، سعى الأوروبيون الخائفون للحصول على مساعدة السماء، عبر ممارسات أشهرها خلع ملابسهم في مجموعات، وضرب بعضهم البعض بالسياط والعصي. وأصبحت الصور نصف عارية للجلادين، منذ مونتي بايثون، عنصر هزل أساسي، أقل هزلية كان منسوب العنف المعادي للسامية. عندما انتشر عبر ألمانيا وسويسرا، وفرنسا وإسبانيا والدول المنخفضة، ترك وراءه أكواماً من الجثث التي تعرضت للضرب، والبيوت المحترقة.

وكتب كوهن أنه في غضون عقود قليلة، فسحت الهستيريا المجال للملاحظة الرصينة. توقفت المسالك الطبية عن الإشارة إلى اقتران زحل، ووصفت علاجات مناسبة أكثر: المراهم، والأعشاب وطرق الدمامل. حتى الكتابات الكهنوتية ركّزت على التجريبية. وأشار كوهن إلى أن "الله لم يُذكر". كما توقفت مذابح اليهود في معظمها.

من السهل أن ترى كل هذا كمثال مريح للعقلانية، التي تكسب حربها على محركات الشائعات والتحامل، والخرافة، مما أدى في نهاية المطاف إلى عصر النهضة والتنوير. لكن الدرس يبدو أكثر من ذلك؛ لأن البشر الذين يواجهون كارثة غير متوقعة ينخرطون في مسابقة للتفسير، ويمكن أن تمتد العواقب لعقود أو قرون.

في الوقت الذي أكتب فيه هذا النص، ما تزال محاولات التفسير تجري بشكل جيّد.. دونالد ترامب هو المسؤول، أو باراك أوباما، أو مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أو الصين، أو تجارب الحرب البيولوجية في الجيش الأمريكي، أو بيل غيتس. لم يذكر أي أحد حتى الآن الديدان ثمانية الأرجل. لكن في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، قد يكون لمحركات الشائعات، والتحامل والخرافات قوة أكبر مما كانت عليه في عصر الموت الأسود.

تسببت رحلة كريستوفر كولومبوس إلى الأمريكتين في أسوأ كارثة ديموغرافية في التاريخ. كانت مجتمعات الشعوب الأصلية في الأمريكتين خالية من الأمراض المعدية - لا جدري، ولا حصبة، ولا كوليرا، لا تيفوئيد، ولا ملاريا ولا طاعون دبلي. عندما نقل الأوروبيون هذه الأمراض إلى نصف الكرة الغربي، بدا الأمر كما لو أن كل هذه المعاناة والوفيات التي تسببت بها هذه الأمراض في أوروبا، خلال الفترة السابقة عبر آلاف السنين، تم اختزالها في حوالي 150 سنة.

في مكان ما مات ثُلثانِ وتسعةُ أعشار من الناس في الأمريكيتين.. اعتقد العديد من المستوطنين الأوروبيين اللاحقين، مثل أجدادي الأولين، أنهم سيأتون إلى برية شاغرة. لكن الأرض لم تكن فارغة في الواقع؛ لقد تم إفراغها - عالم من الخسارة تمثّل في تحوّل لوجهة الصراع.

في غياب الأمراض، من الصعب أن نتصوّر كيف استطاعت مجموعات صغيرة من الأوروبيين سيئة التجهيز، وفي نهاية سلاسل توريد طويلة أن تحافظ على وجودها، وتزدهر في نظم بيئية غريبة للأمريكيتين. بعد أن أعلن الرئيس ترامب خطته في مواجهة الوباء: "أؤيد تمامًا حظر السفر من أوروبا لمنع انتشار الأمراض المعدية"، علّقت الصحافية شيروكي ريبيكا ناجلي: "أعتقد أنه فات الأوان الآن بعد 528 سنة".

بالنسبة للأمريكيين الأصليين، استمر عصر الوباء لقرون، وكذلك تداعياته. كانت هاواي المعزولة تقريباً خاليةً من أي مرض بكتيري، أو فيروسي حتى عام 1778، عندما تم "اكتشاف" الجزر من قبل النقيب جيمس كوك. عاش سكّان الجزر الحقائق القاسية للعدوى بسرعة كبيرة لدرجة أنه بحلول عام 1806، كان القادة المحليون يرفضون السماح للسفن الأوروبية بالرسو في السفن إذا كان لديهم مرضى على متنها. ومع ذلك، سافر ملك وملكة هاواي من جزرهم النظيفة إلى لندن، بؤرة المرض، ووصلا في مايو 1824. وبحلول يوليو كانا قد ماتا جرّاء الحصبة.

وذهب كاميهاميها الثاني وكمالمو إلى بريطانيا للتفاوض على تحالف ضد الولايات المتحدة، لاعتقادهما -الواقعي- بأنها تخطّط لاستهداف أمتهم. وقد تسببت وفاتهما في تعطيل المحادثات، ولم يتمكّن خليفتهما الملك كاميهاميها الثالث البالغ من العمر 12 عامًا من استئنافها. غيّرت النتائج المصير السياسي للجزر. ضمت الولايات المتحدة هاواي عام 1898، دون ردع من قبل البحرية البريطانية. ونادراً ما أشار المؤرخون إلى العلاقة بين الحصبة، ورئاسة باراك أوباما.

كقاعدة عامة، تخلق الأوبئة ما يسميه الباحثون "منحنى على شكل حرف U" للوفيات - معدلات وفاة عالية بين صغار السن وكبار السن للغاية، ومعدلات أقل بين البالغين في سن الإنتاج. (كانت أنفلونزا 1918 استثناءً؛ فقد لقي عدد غير متناسب من حوالي 20 فرداً حتفهم). بالنسبة للشعوب الأصلية، كان المنحنى على شكل "U" مدمرًا مثل الخسائر الفادحة في الأرواح. وكما بيّن لي عالم آثار من السّكان الأصليين ذات مرة؛ فإن الأوبئة سرقت من أمته مستقبلها وماضيها في الوقت نفسه: أولاً، بقتل جميع الأطفال؛ وثانياً، بقتل جميع الشيوخ، مصدر الحكمة والخبرة.

ولأسباب غير معروفة حتى الآن، لا ينطبق المنحنى على شكل "U" على الفيروس التاجي اليوم. هذا الفيروس إلى حد كبير -ولكن ليس بالكامل- ليّن مع الصغار، وشديد على كبار السن. القصص الرهيبة التي تشهدها دور رعاية المسنين تعزّز هذا الانطباع، خاصة إذا كنت ممن فقد أحد أقاربه مثلي. ستكون النتيجة، من بين أمور أخرى، اختبارًا لمكانة كبار السن في المجتمع الأمريكي المعاصر.

حتى الآن، تشير الأدلة إلى ضعف تلك المكانة. السرعة التي صرّح بها النّقاد والخبراء بأن الولايات المتحدة تستطيع تحمّل حصيلة كبيرة من وفيّات كبار السن بسهولة أكثر من الانكماش الاقتصادي، يشير إلى ضعف تقدير المسنّين اليوم مقارنة بالسابق. وقد يعكس هذا التغيير آخر: الكبار اليوم يعيشون أكثر من أسلافهم في الماضي، عندما كان أمل الحياة أقصر، وكانت احتمالية إحالتهم إلى المعاش أكبر. حزنت المجتمعات الماضية على فقدان الذاكرة الجماعية بسبب الأوبئة، ولا يجوز لنا تكرار ذلك، على الأقل في بداية هذه الجائحة.

ليس لدي أدنى فكرة عن الآثار النهائية للفيروس التاجي في هذا البلد، لكنني آمل أن تكون مثل وباء السارس 2003 في هونج كونج. هذا الوباء، الذي أودى بحياة 300 شخص، لم يتوقف إلا من خلال الجهود الجماعية البطولية. (كنسبة مئوية من السكان، سيكون المعادل لعدد الوفيات في الولايات المتحدة حوالي 15000).

يعلم الجميع في هونغ كونغ أن المدينة نجت من كارثة، أو على أي حال، يبدو الأمر بهذه الطريقة عندما زرتها. كان عملي يأخذني إلى هناك، بشكل متقطّع، منذ عام 1992. في مدينة تضج بسعال المدخنين، يرتدي الناس الآن أقنعة المستشفيات في أول علامات نزلة برد. تصف اللافتات المنتشرة في كل مكان -في مصاعد الفنادق، وعلى أبواب المتاجر الصغيرة، وغرف انتظار المكاتب- عدد المرات التي يتم فيها تعقيم تلك المواقع. ويرتدي عدد مذهل من الناس قفازات المستشفى عند تقديم الطعام، والتعامل مع الأوراق، وحتى الضغط على أزرار المصعد. خلال إقامتي، يبدو أن الأخبار التلفزيونية تغطي دائمًا حالات تفشي الأمراض في الأماكن النائية، كما لو كانت تحاول إبقاء المشاهدين في حالة تأهب.

قد تشير هذه الإجراءات إلى وجود مجتمع في قبضة الخوف. لكن الأقنعة واللافتات والقفازات تبدو أشبه بـ"حدائق النصر" في ساحات الأسر الأمامية خلال الحرب العالمية الثانية.. إشعارات عامة مبتهجة بأشخاص يقومون بدورهم. الأهم من ذلك، ربما احتوت هونج كونج كوفيد 19 بشكل أسرع من أي مكان آخر في العالم.

آخر مرة ذهبت فيها إلى هناك كانت خلال احتجاجات الديمقراطية في الخريف الماضي. عند نقطة ما، وجدت نفسي بالقرب من جامعة في وسط الاضطرابات. لم يكن هناك أي شخص تقريباً في الخارج، وأغلقت المتاجر. كان يوجد الكثير من القمامة على الأرض والدخان في الهواء. عندما وقفت هناك، في حيرة من أمري، خرج رجل من متجر صغير وسحبني إلى الداخل. قال لي: "إن الشرطة قادمة"، هذا خطير جداً"! في الداخل كانت هناك عيّنة تمثيلية من مواطني هونج كونج - الصغار والكبار، أحذية رياضية وأحذية عمال، عدد غير قليل من الأقنعة المؤقتة. شكرت المالك؛ لأنه أنقذني مما كان يمكن أن تكون تجربة غير سارّة. قال أحدهم: "نحن جميعاً هنا معاً".

في وقت لاحق، بدا لي أن الإرث المحتمل لنجاح هونج كونج مع السارس هو أن مواطنيها يؤمنون بالعمل الجماعي أكثر مما اعتادوا عليه. لقد قابلت الكثير من الناس الذين يعتقدون أن أعضاء مجتمعهم يمكن أن يعملوا معاً من أجل الصالح العام.. كما فعلوا في تصديهم للسارس، وسيواصلون جهودهم، مع بعض الحظ، لمكافحة كوفيد 19. قد يكون من السذاجة الأمل بأن ينشر احتواء الفيروس التاجي بعض الروح في الولايات المتحدة، ولكني متمسك بذلك على أي حال.

المصدر

مجلة The Atlantic عدد مايو 2020