"هاشم غرايبه" روائي وقاص من طراز فريد، فهو مثقف عضوي، له أفكار خاصة به، يؤمن بها، ويدافع عنها، ودفع ثمناً باهظاً لقناعاته. هو من المؤسسين لحركة الأدب بالأردن. سارد محب للحياة، والأرض، والناس البسطاء. يكتب عن الأرض التي يحبها، ويعشقها، ويدوّن تاريخها القديم، ويوثقها للأجيال القادمة. له روايات كثيرة، ومجموعات قصصية، ومسرحيات، وقصص للأطفال أيضاً، منها قصص: هموم صغيرة، قلب المدينة، عدوى الكلام، الحياة عبر يقوب الخزان. ورواية الشهبندر، بترا، رؤيا، بيت الأسرار، المقامة الرملية، ومن قصص الأطفال، غراب أبيض، الباب السابع. ومسرحية الوقوف على قدم واحدة، والصرح. حاورته المجلة، وكان هذا الحوار:

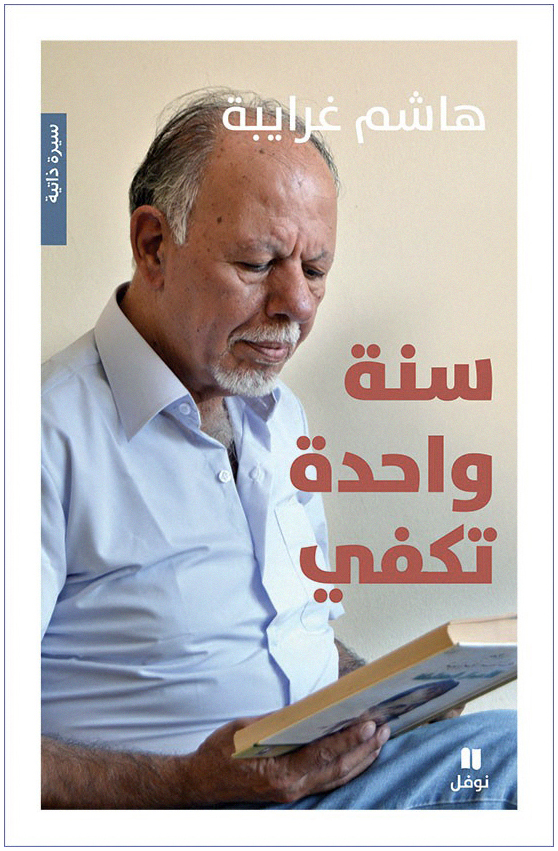

◉ أصدرت أخيراً سيرة ذاتية، تنتمي لأدب الاعتراف، وهي بعنوان (سنة واحدة تكفي)، عن دار هاشيت- أنطوان، ما الدافع لكتابتها؟

السيرة ذاكرة.. عندما فتح السؤال خزانة الذاكرة، ظهرت لي الصور محسنة؛ وكأنها (فوتوشوب).. شعرت أنها تخص شخصاً آخر، من هو الذي يقبع هناك في "القاووش" الجنوبي لسجن أربد؟ ذلك الآخر هو أنا، لكن من منا نحن الاثنين، يكتب الآن عن تلك التجربة؟ من هو "ذلك الطفل الذي كان يحصي النجوم في قريته "حوارة"، ويلاعبها حتى تهجع حول فراشه كسرب يمام". وبماذا يفيد الجواب ما دام الكتاب بين يدي القارئ يُؤوله كيفما شاء. خيط رفيع ومخاتل يفصل بين الخاص والعام، والذاتي والموضوعي، المتخيل والواقعي في النص الأدبي، فعندما تحضر أجزاء من تجربة الكاتب الحياتية في نص ما؛ فإن ما يستدعي هذا الجزء أو ذاك، ويعطيه حق المثول في معمار العمل الأدبي، هو النسق الذي تسير به الرواية أو القصة أو المسرحية، ومدى ملاءمتها للبناء الفني للنص. عندها يذوب الجزء في الكل، يصبح تأويله خاضعاً لمنطوق الجنس الأدبي بكليته. وتختفي خصوصيته. ما يميز "السيرة" أنها كتابة حميمة وجوانية دقيقة في رسم الوقائع، وأكثر قرباً من الوقع، لكني لا أجزم إذا كان كتاب "سنة واحدة تكفي" هو سيرة ذاتية، أم هو صورة "فوتو شوب" عن مقطع من "سيرتي"، رسمته الذاكرة منطلقة من حادثة السجن، وكتبته الآن هنا مستعيناً بالذاكرة. الذاكرة تُبقي وتحذف على هواها، كثيرة هي الأحداث الصغيره جعلتها كبيرة، والأحداث الكبيرة جعلتها صغيرة. سبع سنوات ونصف من السجن تبدو لي الآن كأن {لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ}. على دروب الحياة تمر المشاهد حولنا مرّ السحاب. لا تشرع هذه المشاهد في الحضور إلا في آخر المشوار. فنكتشف أن استعادة المشهد أكثر متعة من معايشته. هكذا نظرت إلى الخلف بروية، واخترت "سنة واحدة" لتمثلني.

الاختلاف بين "سيرة" وسرد روائي، أو قصصي أو مسرحي يكمن في "القصدية"، قصدية اختيار الجنس الأدبي. عندما تكتب بضمير المتكلم، فأنت تمتحن شجاعتك بتبني فضائحك وأخطائك واضطراب مشاعرك، ويكشف قدرتك على الارتفاع بالواقع المعاش إلى مقام الفن. كتاب (سنة واحدة تكفي) ثلاثة فصول، الفصل الأوسط منه كتبته بضمير الغائب؛ لأتخفف من عبئ "الأنا"، ولأنبه أن ما من كاتب يمكن أن يكتب سيرة مطابقة للواقع، ولو كان القديس أوغستين.

◉ نشر "جان جينه" سيرته الذاتية، وأيضاً محمد شكري في روايته" الخبز الحافي"، وكانت صادمة للمجتمع، هل" سنة واحدة تكفي" تصدم المجتمع، وتعري الواقع؟

(سنة واحدة تكفي) لا تصدم المجتمع، ولا تعري الواقع. هي تكشف عن الساق الخشبية للدولة القمعية، وعن الساق العرجاء للمجتمع. أتذكّر أسراب طيور أبي سعد المهاجرة تحوم في الأفق، ودواباً تلوح أذنابها بغبطة، وهواء ملفحاً بالشمس، ومرجع هديل أسراب الحمام وهي تشكر رازقها.. وسجنت! فأدركت مبكراً أنني أقف في الصف الخاسر لرغد العيش. في السجن جربت أسوأ أنواع العيش، ولكن الحياة لذيذة وجميلة، تستحق أن أقاوم من أجلها، وأناضل في سبيلها، وأتشبث بها، وأمتص رحيقها المسكر. أدّعي بأن السجن معلم صادق، علمني، دون مقدمات، الاشتباك مع عالم شاسع مليء بالملائكة والشياطين والنّاس والحجر، ودلني على سؤال الحرية. يقول جوليان آسانغ: (عندما يحمل الناس وهم في قمة عنفوانهم قناعات، وقيماً؛ فعليهم أن يتصرفوا وفقاً لها، وينفذونها..)، هذه العبارة تمثل مقولة الرواية الخفية.

◉ هذه السيرة الذاتية تجعلنا نتذكر البدايات، حدثنا عن بدايتك، والعوامل والمؤثرات التي جعلت منك روائياً، ومن ساعدك، وما طقوس الكتابة لديك؟

[جدي كان قاصاً ماهراً، وكان الناس يحبونه لأنه يروي لهم الحكايات في المساء، وبعد عناء يوم حصاد طويل، كان يجتمع عنده أهل القرية.. هيا قُصّ علينا؛ ماذا رأيت اليوم؟ عند الفجر سمعتُ جنيّ الوادي يعزف لحناً ملائكياً، وكانت جنيات السهول يرقصن بمرح. ولما اقتربتُ نفرن كسربٍ من الأيائل. قص أيضاً. ماذا رأيت؟ عندما وصلتُ الحقل، رأيتُ امرأة من حنطة، وكان شعرها يتطاير خصلاً من بقايا الليل. ولما اقتربت طارت مع سرب القطا. قص أيضاً، ماذا رأيت! رأيت شيخاً من فضّة يتفصد عرقه لؤلؤاً تحت شمس الظهيرة. ولما سلّمتُ عليه تسلّقَ خيوط الشمس، وغاب. وكان أهل قريتنا يحبّونه لأنه يقص عليهم الحكايات. خرج ذات صباح، ككل صباح. فسمع جنياً يعزف الموسيقى. ورقصت جنيّات السهول حوله. عند الظهيرة تفصد عرقه لؤلؤاً تحت الشمس. قبيل الغروب كان هو شيخاً من فضة، وتقدمت نحوه امرأة من حنطة يظللها سرب القطا.. شمّ عبقها الشهي، وتلمّس شعرها الناعم كخصل من ليل قادم.. كما في كل مساء، قال أهل قريتي: لقد تأخرت اليوم يا شيخنا. ننتظر منك حكاية مدهشة. هيا قُصّ عَلَينا ماذا رأيت؟ ابتسمَ بهدوء، وقال: لم أرَ شيئاً].

جدي ومعلمان صالحان في مراحل التعليم المدرسي هم من وضعوا قلمي في خدمة الأدب. الأستاذ صالح الطريفي نشر موضوع تعبير كتبته وأنا في الصف السادس الابتدائي. نشره في مجلة الحائط المدرسية، التي كان النشر فيها حكراً على المعلمين وبعض طلاب الصفوف العليا. الأستاذ يوسف بطيحة الذي أعارني قصص يوسف إدريس وعلقني في عالم الكتب. مجلة الثقافة الجديدة العراقية نشرت أول قصة لي "هموم صغيرة"، ثم نشرت لي الآداب اللبنانية قصة "المنديل"، فتورطت بالكتابة. الاشتراكية تعلمتها فيما كنت طالباً في جامعة بغداد. وتعلمت النضال من أجلها. وسجنت في سبيلها. ولا أعرف إذا كنت أخدمها في كتاباتي أم أنتقصها. لكني تعلمت "الديالكتيك" الذي بدونه ستضيع بوصلتي في الكتابة.

◉ كتبت القصة القصيرة، والرواية، والمسرح، وقصص أطفال، وكل جنس أدبي يحتاج إلي مهارات خاصة، وحالة مزاجية مختلفة، وطقوس كتابية، كيف استطعت التغلب على هذه المشكلة التي لا يستطيع كاتب التغلب عليها، إلا فيما ندر؟

بدأت بكتابة القصة كما أسلفت. وفي السجن كتبت ست مسرحيات، وعندما صار لدي أطفال صرت أخترع لهم قصصاً، أو أستعيد قصص جدي بأسلوبي الخاص. وأنشر ما يفرحهم، ويشنف آذانهم، وانفتحت على أدب الأطفال. كتابة ونقداً وتحريراً (عملت رئيس تحرير لمجلة براعم عمّان)، ثم انخرطت في عالم الرواية دون أن أتخلى عن اهتماماتي السابقة. أحياناً الموضوع يفرض الشكل، وغالباً نحن لا نعرف كيف تتجمع الأحزان الصغيرة في الروح، ولا نعرف كيف تحرضنا المسرات الصغيرة على اقتحام الحياة، ولا نعرف كيف تتضافر الأفكار وتترسب الصور في وعينا، لتصير نصاً قابلاً للحياة.. ويصير نصاً مسرحياً، أو رواية، وقصة.

◉ أدركنا -الآن- أن الواقع أكثر عبثية من كتابات "بيكت"، حتى إن خيال الكاتب لا يضاهي الواقع، ما هو –إذن- دافع الكتابة لديك، بعدما شاهدت بؤس الواقع وقبحه، قديماً، وحديثاً؟

الواقع كان دائماً فنتازياً، وغرائبياً، ومدهشاً بما يفوق خيال الكاتب. والحياة تنتج أحداثاً وصوراً ومآزق، وحلولاً لا نجدها في الكتب. حجارة الواقع وفنتازيا الحياة بدون المخيال البشري تبدو كومة أنقاض، أو رجماً لا يعول عليه. الواقع المستعاد في عقل الكاتب، والأحداث المدونة، دونت كما تبدو من وجهة نظره، أو كما أعادت مخيلته إنتاجها.. فالعملية المعقدة التي يقوم الكاتب من خلالها بنقل رؤيته للواقع، وللحياة المعاشة الآن هنا في سديم هذا الكون اللامتناهي إلى رؤيا وحكاية ممتعة، هي عملياً أكثر جوانب الفن غموضاً. مهمة الفنان تكمن في إعادة بناء الأشياء بملاطه الخاص (أسلوبه) ليشد الطوبة إلى الطوبة، ويشحذ خياله لإعادة رسم الفضاءات عله يصل إلى "الكمال" ولا يصل. لقد ولدنا في هذا العالم مع كثير من النقص، ونحاول إكمال النقص بحكايتنا الخاصة بالفن. بالقصة بالشعر بالرواية... لعل المهم يكمن في جماليات البناء الفني. ومقول القول. واستشراف المستقبل. وأولاً وأخيراً إمتاع القارئ، وتحريضه ليعرف أكثر.

◉ هل استطاع الأدب الأردني أن يكون في بؤرة المشهد الإبداعي العربي، وهل له خصوصية تميزه عن غيره؟

هل هناك بؤرة للمشهد الإبداعي العربي؟ فيما مضى كنا من المحيط إلى الخليج نقرأ يوسف إدريس، وطه حسين، ونجيب محفوظ، والطاهر وطار، وحنا مينة، وصلاح عبد الصبور، ومحمود درويش، والسياب، والبردوني. الآن يختلط الحابل بالنابل، ويتصدر المبيعات أسماء تظهر، وتختفي، وسرعان ما تنسى. اتسعت البؤرة حتى ضاعت ملامحها. حتى في هذه البؤرة الرجراجة أقول إن الأدب الأردني ليس في بؤرة المشهد الإبداعي العربي، لكن بعضه ظهر لامعاً في محيط البؤرة مثل عرار، وتيسير سبول، وغالب هلسا، وجمال أبو حمدان، ومؤنس الرزاز، وحبيب الزيود.. وغيرهم. (لم أذكر الأحياء حتى لا أثير الحساسيات). خصوصية الأدب الذي أنتجه من ذكرتهم أنه كان تجديداً في زمنه، ومغايراً لما هو سائد في محيطه العربي.

◉ كتبت في رواية "الشهبندر" عن عمان القديمة بكل تفاصيلها، وعن مدينة بترا، في رواية "بترا- ملحمة العرب الأنباط"، ورواية "بترا-أوراق معبد الكتبا"، وتناولت المكان، والزمان، والحياة القديمة، وسلوكيات البشر في تلك الفترة، حدثنا عن تلك التجربة؟

كنت في البتراء ذات خريف، وكان نبات الطيون يبشر بموسم خير، هذه الرائحة ذاتها عبقت في أنف الحارث الرابع ذات مساء. وشرعت مخيلتي برسم صور الناس الذين عاشوا بين هذه الصخور منذ أكثر من ألفي عام، فحضر نبات الطيون في الرواية، وارتفع إلى مرتبة ذات قداسة، وجعلته من كنوز معبد ذي الشرى.. إن حادثة حدثت في الماضي أرويها الآن، يعني أني أرويها كما تحدث الآن في ذاكرتي، وليست كما حدثت في الماضي، أستعير الواقعة التاريخية، والنقش القديم، والوثيقة المتفق على صحتها، وأعيد غرسها في غابة النص لتؤتي أكلها من جديد. عندما حوّلت رواية "أوراق معبد الكتبا" المزق والشظايا والمعارف والوثائق والنقوش والسرود إلى بنية كلية متجانسة نابضة في رواية تعيد بناء الماضي لتكشف معنى الواقع المعاش وغايته، صارت سردية موازية للتاريخ.. ولو صنفت أنها تاريخية. التاريخ مليء بالمغالطات، ويغصّ بالأخبار المتناقضة حول الواقعة الواحدة، أما الرواية فتميل لسل الخيوط الملونة والقوية من صفحات التاريخ، لتنسج منها بساطاً متماسكاً وجميلاً وجاذباً، وقادراً على جذب القارئ إلى معارف إنسانية جديدة، أو إثارة عصف ذهني حول معارف قارة، ومسلمات لم تهزها المساءلة من قبل. بقي أن أقول رواية (معبد الكتبى) كتبتها ضمن برنامج التفرغ الإبداعي لوزارة الثقافة. ورواية (الشهبندر) كتبتها في إطار عمان عاصمة للثقافة العربية ورصدت خلالها تحولات عمان وانكسار البرجوازية الوطنية لصالح الكومبرادور، والبيروقراطية.

◉ العديد من الكُتاب الآن يستلهمون روايتهم من التاريخ، أهل توجد ضرورة ملحة للعودة للماضي، أم أن الحاضر لا يكفي لإنتاج نفس الفكرة، أم أن الكاتب قد استنفد خبرته الحياتية، ولا يوجد لديه حياة عصرية يكتب عنها؛ لأن الكاتب ابن عصره كما يقولون؟

الكتابة الروائية أياً كان تصنيفها تستمد لحمتها من التجربة المعاشة للكاتب: مما رأى، وسمع وقرأ وشم.. والمعمار الفني يستمد جمالياته من خبرة الكاتب وحساسيته الخاصة. أما لبنات البناء فيستطيع أن يستعيرها من الماضي المسمى تاريخاً، أو من المستقبل المسمى خيالاً علمياً. التاريخ مليء بالمغالطات، ويغصّ بالأخبار المتناقضة حول الواقعة الواحدة، أما الرواية فتميل لسل الخيوط الملونة والقوية من صفحات التاريخ لتنسج منها بساطاً متماسكاً وجميلاً وجاذباً، وقادراً على جذب القارئ إلى معارف إنسانية جديدة، أو إثارة عصف ذهني حول معارف قارة، ومسلمات لم تهزها المساءلة من قبل. الرواية باعتمادها على المخيلة والتصورات الذاتية، لا تسلم نفسها لقراءة واحدة، لذا فهي غير واقعية، وغير وثائقية وإن اعتمدت على الوثائق والنقوش المعترف بها، لكنها صادقة، بل أكثر صدقاً من المدونات التاريخية، وأكثر قدرة على تمحيص المرويات التاريخية على ضوء المعارف الإنسانية المعاصرة. لذا فهي أكثر موضوعية من كتب التاريخ.

أطلق الناقد الفرنسي رولان بارت مقولته: (نحن في زمن الصورة)، وبعدما تحصل نجيب محفوظ على نوبل، تم إطلاق مقولة (زمن الرواية). بعدها، أصبحت الرواية مطيّة لكل من يملك قلماً.

◉ ما تقيمك للروايات الأردنية، والعربية بشكل عام؟

التقدم التكنولوجي الذي يتسارع كل يوم سيلغي كثيراً من المهن، وسيستغني البشر عن كثير من المهارات، وربما ستزداد حاجته للمهارات الذهنية، ومن بينها "القص". ولكن ما شكل القص وإلى أين ستؤول الأجناس الأدبية؟ أتوقف أمام الأسئلة التي توجهها وسائل التواصل الاجتماعي (بماذا تفكر؟ ماذا يحدث؟ شارك قصتك..)، وأتساءل هل سيصوغ تويتر، والفيس بوك الأجناس الأدبية المستقبلية. يشهد الأدب الحديث تحولات كبيرة في الشكل، وفي المضامين منحازاً ومتفاعلاً مع ثقافة الصورة. ولكن الصورة بحاجة إلى حكاية ليست كالقصة والرواية التي ألفناها، وشعراً ليس كالشعر الذي نحفظه.. الكتابة التفاعلية اليوم فيها شعراً ليس كالشعر الذي طرب له جيلنا. وقصة ليست كالقصة المصنفة أكاديمياً، هل ستصمد الرواية أمام ما تزعزعه الميديا الحديثة من ثوابت؟ ربما. حكايات الصغير حتى ينام، وأغاني الأمهات هي الأقدر على الصمود مستقبلاً، وربما سيقول أحفادنا: كان أجدادنا يروون القصص، ويحبون الروايات! ربما سأعدل على مقولة رولان بارت، فأقول: يسير الأدب نحو ذاته، نحو ماهيته، نحو بدايته.