لم تكن الصحراء يوماً مجرد امتداد لانهائي من الفراغ والعدم في وجدان الإنسان الذي خبرها وعاش في كنفها، بل كانت على العكس من ذلك تماماً؛ فضاءً للكشف وصفحةً هائلة كُتبت على رمالها المتحركة حكايات الصبر والتحدي والتواصل. في هذا المسرح الجغرافي المهيب، الذي يفرض على سكانه شروطه القاسية، وُلدت فكرة "الطريق"، ذلك الخيط الرفيع الذي يربط الواحة بالواحة، والبئر بالبئر، والإنسان بأخيه الإنسان. من رحم هذه الضرورة، بزغت فكرة القافلة، تلك المدينة المتحركة التي لم تكن مجرد وسيلة لنقل السلع، بل كانت شرياناً نابضاً بالحياة، ضخّ في جسد العالم القديم دماء الأفكار والثقافات والمعارف، وجعل من الجزيرة العربية ملتقى طرق وقلباً للعالم.

حينما كان البخور يزن ذهباً:

قبل أن تُعرف عملات العالم الحديث وقبل أن ترتسم خرائطه السياسية، كانت هناك ثروة أغلى من الذهب، تنبت على أرض الجنوب العربي تحديداً، في ظفار وحضرموت. إنها أشجار اللبان والمُرّ، التي كانت عصارتها الصمغية العطرية وقوداً لطقوس المعابد في مصر، وبخوراً في هياكل روما، وعلاجاً في أيدي حكماء بلاد الرافدين. هذه السلعة المقدسة، التي ارتبطت بعوالم الروحانيات والطب والتطهير، خلقت طلباً عالمياً هائلاً لم يكن له من مصدر سوى تلك الأرض البعيدة. ومن هنا، بدأت الملحمة.

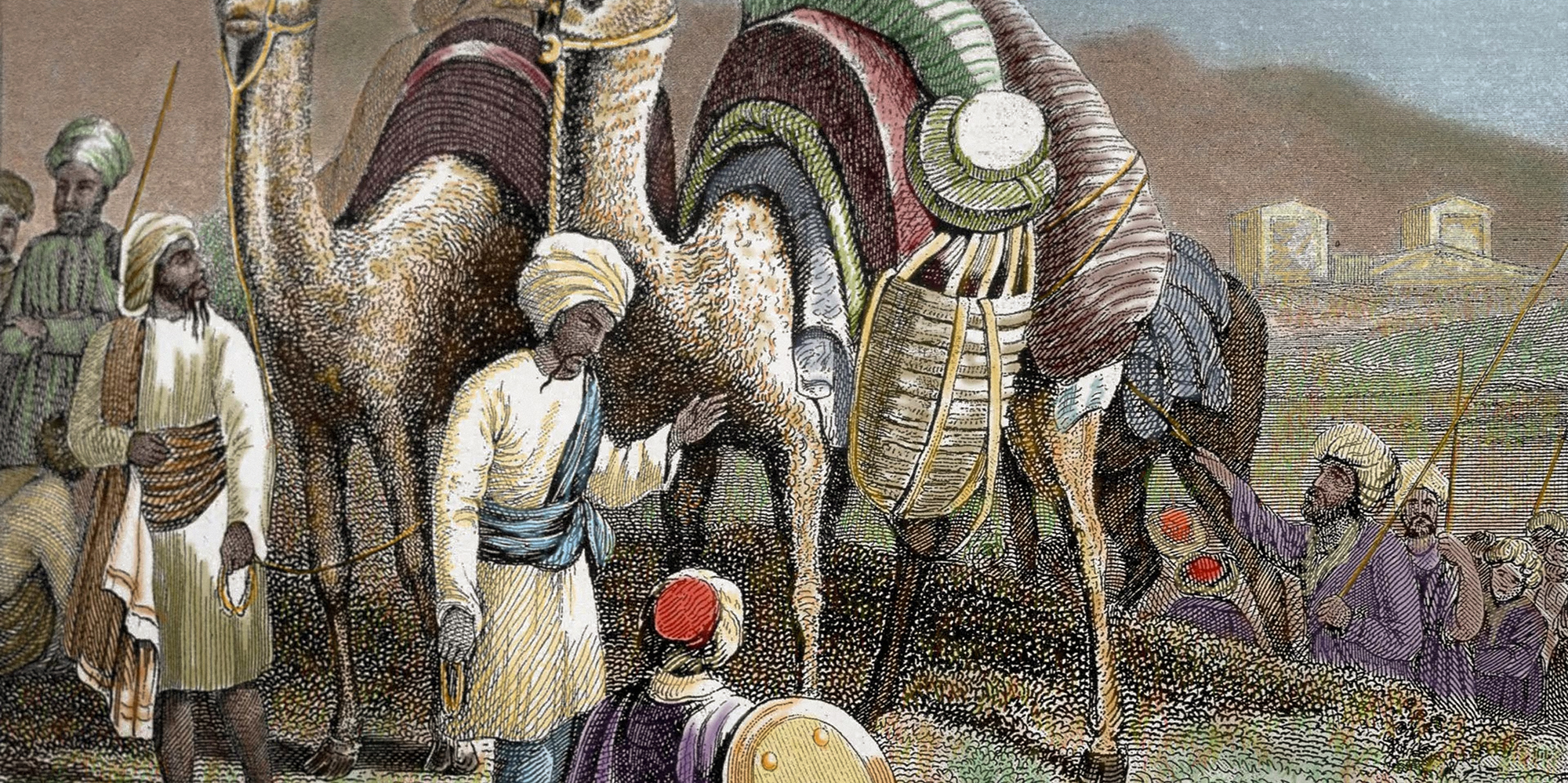

كان لا بُد لهذه الكنوز العطرية من أن تجد طريقها إلى أسواق الشمال. ولما كانت البحار محفوفة بالمخاطر والرياح الموسمية المتقلبة، بزغ "طريق البخور" البري كحلٍّ عبقري وملحمي. لم يكن مجرد مسارٍ عشوائي، بل كان شبكة معقدة من الدروب التي تم تحديدها عبر آلاف السنين من الخبرة، تتلوى بين الجبال وتخترق الوديان وتتجنب الرمال المتحركة، مسترشدةً بالنجوم نهاراً وبمعرفة الدروب ليلاً. لقد كان ترويض الجمل، "سفينة الصحراء"، هو الثورة التقنية التي جعلت هذه الرحلات المستحيلة ممكنة، فبقدرته على الصبر وحمل الأثقال واجتياز المسافات الطويلة، تحول هذا الكائن المبارك إلى المحرك الأساسي لأول شكل من أشكال العولمة في التاريخ.

كانت القافلة كياناً اجتماعياً واقتصادياً متكاملاً. على رأسها يقف "الخبير" أو الدليل، رجلٌ ورث معرفة الصحراء عن آبائه، يقرأ التضاريس والنجوم ككتاب مفتوح، ويعرف أماكن الآبار ومناطق الكلأ الخفية. ويحيط بالتجار وحمولاتهم حراس أشداء، مهمتهم ليست فقط درء قطاع الطرق، بل أيضاً التفاوض وعقد المواثيق مع القبائل التي تمر القافلة في ديارها، مقابل "خفارة" أو إتاوة تضمن سلامة المرور. كانت هذه الرحلة، التي قد تمتد لشهور، بوتقة تنصهر فيها المصالح الفردية في سبيل الهدف الجماعي، ومدرسة تعلم الصبر والجَلَد وفن التفاوض وقيمة الكلمة والعهد.

مدن ودول وُلدت من رحم الطريق:

إن الأثر الاقتصادي لهذه الطرق التجارية كان هائلاً لدرجة أنه لم يثرِ التجار فحسب، بل بنى ممالك بأكملها. في الجنوب، قامت حضارات عظيمة مثل مملكة سبأ، التي ارتبط اسمها بالثراء الفاحش والملكة الأسطورية بلقيس، والتي بنت حضارتها ليس فقط على إنتاج البخور، بل أيضاً على هندستها المائية الفذة المتمثلة في سد مأرب العظيم. وإلى جوارها، ازدهرت ممالك معين وقتبان وحضرموت، وكلها نقشت تاريخها على جدران المعابد والقصور بفضل عائدات التجارة.

أما في الشمال، فقد بزغت عبقرية الأنباط، هؤلاء العرب الذين أدركوا بفطنة نادرة أهمية الموقع الجغرافي. لم يكونوا منتجين للبخور، بل كانوا الوسطاء الأعظم. أقاموا دولتهم وعاصمتهم الفذة "البتراء"، تلك المدينة المنحوتة في الصخر الوردي، عند نقطة التقاء حاسمة لطرق التجارة القادمة من الجنوب والمتجهة إلى الشام ومصر وموانئ البحر المتوسط. فرضوا سيطرتهم على هذه الطرق، ونظموها، وأقاموا على امتدادها المحطات التجارية الآمنة (الخانات)، ووفروا الماء والحماية للقوافل مقابل رسوم محددة، فصنعوا من موقعهم إمبراطورية اقتصادية حقيقية. إن آثار مدائن صالح (الحِجر) في شمال غرب الجزيرة العربية، بواجهاتها الصخرية الشاهقة، لا تزال تروي قصة تلك الحضارة التجارية الثرية التي أتقنت فنون العمارة والنحت والكتابة.

ولم تكن هذه المدن وحدها. فقد كشفت التنقيبات الأثرية عن مدن أخرى كانت حلقات وصل حيوية، مثل "قرية الفاو" عاصمة مملكة كندة، التي عُثر فيها على كنوز تدل على صلاتها التجارية الواسعة التي امتدت من مصر الرومانية إلى الهند. هذه المدن لم تكن مجرد أسواق، بل كانت مراكز عالمية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، تعجّ باللغات المختلفة، وتختلط فيها الأعراق، وتُعرض فيها بضائع قادمة من أقاصي الأرض: حرير الصين، وتوابل الهند، وعاج أفريقيا، وزجاج الشام.

حينما تحمل الإبل ما هو أثمن من البضائع:

لو كانت حمولة القوافل قد اقتصرت على السلع المادية، لكان أثرها عظيماً، ولكنه ظل ليكون محدوداً، فصارت القيمة الحقيقية لهذه الرحلات تكمن في حمولتها غير المنظورة، تلك التي لا تُقدّر بثمن؛ حمولة الثقافة والمعرفة. لقد كانت هذه الدروب قنوات لتبادل حضاري لم يسبق له مثيل.

على هذه الطرق، سارت الأبجديات وتطورت، فالخط المسند الجنوبي، بخطوطه الهندسية الصارمة، التقى بالخط الآرامي القادم من الشمال، ومن هذا التزاوج، وُلد الخط النبطي الأكثر رشاقة وليونة، والذي سيصبح بدوره الأصل المباشر للخط العربي الذي كُتب به القرآن الكريم وانتشر في أصقاع الأرض. لم يكن هذا مجرد تطور في شكل الحروف، بل كان تطوراً في الفكر ووسائل التعبير عنه.

وفي العمارة والفن، تركت هذه الطرق بصماتها الخالدة. إن من يتأمل واجهات مقابر البتراء أو الحِجر، يرى بعينيه ذلك الحوار الحضاري العميق؛ التيجان والأعمدة ذات الطراز اليوناني والروماني تعتلي بناءً وتصميماً عربياً نبطياً خالصاً. إنه ليس تقليداً أعمى، بل هو استيعاب واثق وتوظيف مبدع لعناصر فنية وافدة ضمن رؤية جمالية محلية أصيلة، مما أنتج طرازاً فريداً من نوعه يشهد على عقلية منفتحة ومبدعة.

كما عبرت الأديان والمعتقدات هذه المسالك الصحراوية. وجدت المجتمعات اليهودية طريقها إلى واحات الشمال مثل يثرب وخيبر، وأنشأت مجتمعات زراعية وتجارية مزدهرة. كما وصلت المسيحية إلى نجران في الجنوب وإلى مناطق الغساسنة في الشمال، وأقامت كنائسها وأديرتها. هذا الوجود الديني المتنوع قبل الإسلام جعل من الجزيرة العربية فضاءً غنياً بالتعددية الفكرية والروحية، وهيأ الأذهان فيما بعد لاستقبال الرسالة الجديدة.

لقد تغلغل أثر القافلة حتى في أعمق أشكال التعبير الأدبي، ألا وهو الشعر. فالقصيدة الجاهلية، ديوان العرب، غالباً ما تبدأ بالوقوف على الأطلال، وهو وقوف ناتج عن ثقافة الترحال الدائم التي فرضتها حياة الصحراء والتجارة. "الظعائن" أو القوافل الراحلة، كانت موضوعاً شعرياً أساسياً، يثير في نفس الشاعر لواعج الشوق والفراق والأمل في اللقاء، مما جعل من رحلة القافلة رمزاً لرحلة الحياة نفسها.

ختاماً:

مع مرور القرون، تغير وجه العالم، فأدى اكتشاف رأس الرجاء الصالح وتحول التجارة العالمية إلى البحار إلى تراجع تدريجي لأهمية الطرق البرية. خفت بريق المدن العظيمة، وهُجرت المحطات، وغطت الرمال الكثير من معالم تلك الدروب الأسطورية. لكن الإرث الذي تركته لم يندثر أبداً؛ لأنه لم يكن مجرد حجارة ومعابد، بل كان قيماً وأفكاراً انغرست في وجدان إنسان هذه الأرض.

إن إرث طرق القوافل هو إرث الانفتاح على العالم، والقدرة على الحوار مع الآخر المختلف. هو إرث الكرم وحسن الوفادة، الذي لم يكن مجرد فضيلة أخلاقية، بل ضرورة حياتية لبقاء المسافر في بيئة قاسية. هو درس في التاريخ يخبرنا بأن الحضارات تزدهر حينما تتبادل وتتفاعل، وتذوي حينما تنغلق على نفسها.

واليوم، ونحن في قلب منطقة تشهد تحولات كبرى، وتطلق مشاريع جبارة تعيد إحياء هذه المواقع التاريخية وتضعها في قلب رؤى مستقبلية طموحة؛ فإننا لا نستعيد ذكرى الماضي فحسب، بل نستلهم منه درساً بليغاً. إن طرق القوافل القديمة تهمس في آذاننا بحقيقة خالدة؛ أن أعظم ثروات الأمم لا تكمن فقط فيما في باطن أرضها من كنوز، بل في قدرتها على بناء الجسور مع العالم، وفي جعل أرضها ملتقى للأفكار والمواهب والتجارة، تماماً كما كانت أسواق البتراء وقرية الفاو ومحطات طريق البخور في سالف الزمان. لا تزال أصداء تلك الرحلات تتردد في صحرائنا الشاسعة، لتذكرنا بأن المستقبل يُصنع بالتواصل، تماماً كالماضي.