هذه الرواية تحملُ رؤيةً سرديةً مغايرة لم يعتدها السرد العربي كثيراً، بما حملت من تجربةٍ تقوم على الرحلة والتنقل عبر الواقع الجغرافي والعملي، قام بها صاحبها في مهمة عمل لكتابة كتاب في أدب الرحلة، وزيارة قبر جلال الدين الرومي الصوفي المعروف، في مناسبة إعلان اليونسكو هذا العام الذي سافر فيه عام جلال الدين الرومي في مئويته الثامنة، هي رحلة مزجت إذاً بين الذاتي والتاريخي، بين الواقع والمخايلة، بين الحقيقة والحلم، بين القداسة وكسر المقدس وتفتيت أسطرته. استفاد الكاتب من تيمة الرحلة والسفر التي قام بها الراوي إلى مكان جلال الدين فنياً لتوسيع دائرة الحكي، التي لولاها ما احتمل السرد كل هذه التفاصيل، كما منح السفر الراوي هذا التمدد للحكايات، وهذا التوليد الواعي لكل حكاية من أختها جعل هناك تفاعلاً ملموساً بين الحكايات الصغيرة، مما أعطى السرد تماسكه وإحكامه أيضاً.

تعد حياة الإنسان وسيرته الخاصة أو الذاتية أكمل عمل روائي محكم الأبعاد، يدركه صاحبه من القصص الخيالية التي يقرأها أو يسمع بها، ولذلك يجنح كثير من الرواة إلى الاستفادة من هذه السيرة، ومن مواقفها السردية المثيرة مهما حاول أن ينفي ذلك، من هنا نجد الرواية في هذا الإطار تزحف إلى المناطق الذاتية لدى الكاتب فتتداخل مع أجناس إبداعية لها دور كبير في حياته كالتاريخ، والشعر، والتقارير الصحفية، والفن التشكيلي، والتصوير، والمقالة، وهذا ما نراه في هذه الرواية بشكل كبير؛ إذ تتداخل وتتقاطع عدد من النصوص الثقافية من قُدماها إلى حُدثاها داخل هذا النص.

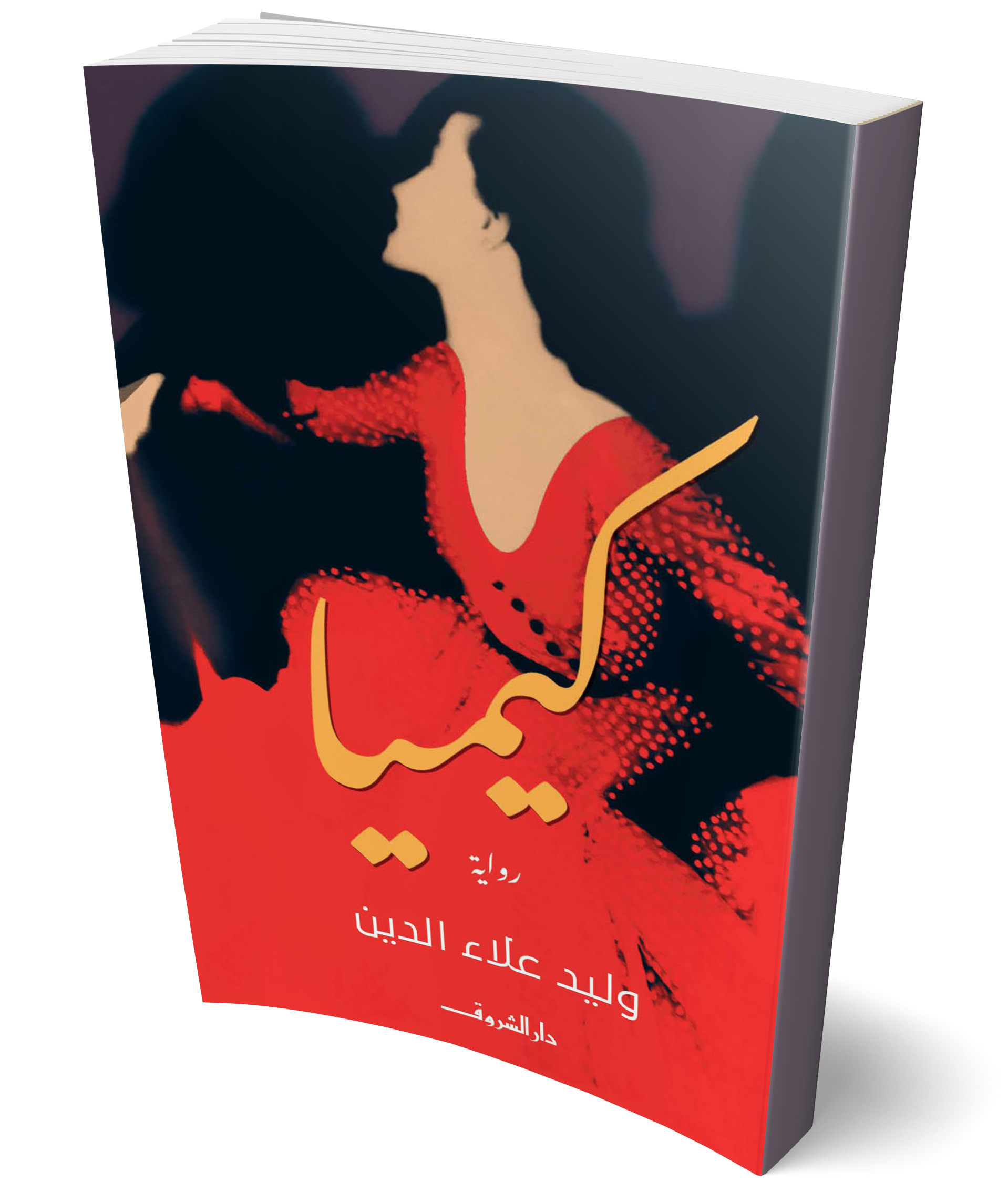

تحتمل هذه الرواية مداخل عديدة لقراءتها، هذه المداخل ناتجة عن تعدد الرؤية التي يقدمها المؤلف، ويحشد لها الآراء استناداً إلى أيديولوجيا الواقع أو المخايلة وصولاً إلى الحلم، وذلك ليبق الطريق ممهداً للوصول إلى تفكيك قداسة أسطورة جلال الدين الرومي؛ بل يمتد الأمر إلى تفكيك أسطورة التصوف موضة كل عصر. تسلح الكاتب بالحلم لكي يتجاوز به الموت بجميع شكوله، الموت الجسدي أو الرمزي، بل ليصل إلى أن يجعل المتلقي، القارئ، المروي عليه يتجاوز معه إشكالية الموت أيضاً، من خلال تمسكه بهذا الكيان الفريد ألا وهو الحلم، تعتمد الرواية على تيمة موت كيميا الفتاة العاشقة الرقيقة، دون أن تعيش الحياة مع من أحبت، هو دائماً الموت كيان غاصب يحيط سرادقات الحب والحياة فيمتلكها لتصبح سرادقات الموت، يتجاوزه الكاتب ليستحضر شخوصه ويعيش معهم الحياة من جديد.

الكاتب في هذه الرواية يترك لكل عناصر لعبته حرية الحركة والتداخل، وتبادل الأدوار والمهام، الأزمنة تتحرر من زمنيتها وتناطح الأمكنة، الشخوص تخرج عن صمتها، بل تخرج من خوفها وتحكي في المسكوت عنه مع بعضها، ما لم يحدث في الماضي يحدث في الحاضر، من لم يرَ غيره يراه ويحادثه، يدين فعله ويعاتبه، يقتص منه ليتحقق العدل الذي ضاع، هنا العلاقة صارت واضحة بين المثقف والسلطة أي سلطة كانت: السلطة الدينية، والسلطة السياسية، وسلطة التراث، وسلطة الذات. في النص تتداخل الأمكنة حين ينتقل بالمكان خارج حدود المكان، وينتقل بالزمان خارج حدود الزمان، يستحضر الماضي؛ بل إن شئت الدقة قل يذهب هو إليه، يستحضر المكان؛ بل إن شئت الدقة أيضًا قل يذهب هو حتى عنده، ليدين السلطة التي ملكت فظلمت، وحكمت فاستبدت، ومنحها أهلها حسن الظن فقابلته بإثارة الدخان حولها حتى لا يرى الطيبون أفعالها الخبيثة.

يأتي هذا النص السردي في شكل حكاية لها بداية كما أن لها نهايةً، هذه الحكاية تعتمد على ما يعرف بتعدد الحكايات داخل الحكاية، تأتي هذه الحكايات متصلة ببعضها وأحياناً منفصلة عن بعضها؛ لكنها في النهاية لا تخرج عن شكلها الدائري سواء كان هذا الشكل مفتوحاً أو مغلقاً، وهذا النوع من الحكي له أشكاله العديدة في التراث مثلما وجدناه في ألف ليلة وليلة، والامتاع والمؤانسة وبخلاء الجاحظ، ومقامات الهمذاني التي تلعب تيمة السفر دوراً مهماً في جميعها، وغير ذلك كثير. وهذا يؤكد أن الحداثة الحقيقية لا تصنع قطيعة مع التراث الإنساني؛ بل تصنع هذا التواصل في ذهن الكاتب من قيام البناء السردي للرواية على تيمة الرحلة والسفر عبر تفتيت الأزمنة والأمكنة، ومنح الموتى الحياة، والاتحاد بهم في أماكن كثيرة من بؤر السرد، ليقام على إثر ذلك ميزان العدالة، إنه سفر محدد نحو مكان وأشخاص محددين، يضفي الكاتب واقعيته وشرعيته على موضوعه الذي ينوي أن يبني عليه سرده، هذا الموضوع المرتبط بالمكان والشخوص، كما هو مرتبط بالبناء والتركيب.

بداية تعد العبارات التي يقدم بها وليد علاء الدين أعماله الروائية مدخلاً مهماً لي كقارئ، فلم تأتِ في أعماله السابقة اعتباطاً أو عُلاَلَة، ولم تخزل من تتبعها في منحه ما أراد من دلالة، وما عول عليها من تبيين، وما تركته في النص من ضبط وتقنين، فجاءت تحمل دلالات متعددة ومفاتيح محددة متجددة، كان لها دورها لإضاءة العمل، وعليه كان الوقوف أمامها برهة قبل العبور للنص للتدبر والتفكر واستنطاق ما تقول أمراً ضرورياً قبل الدخول إلى هذا العالم الروائي المغاير، ولم تكن مغادرتها هذه للتغلغل داخل النص من غير عودة إليها، بل سيتم العودة إليها مرات ومرات، كلما مضينا في طريقنا للقراءة.

جاءت العبارة الأولي في هذا المدخل لجلال الدين الرومي (الليلة الماضية في المنام، رأيت شيخاً في حي العشق، أشار إلي بيده: اعزم على الالتحاق بنا) دعوة العاشقين لا ترد، وإن كان العشق قدراً لا يملك صاحبه رده إلا أنه لا يحتاج لدعوة، يمشي المحب في كنف من أحب، لا يسأل ولا ينتظر إجابات، فما بالك لو جاءت الدعوة من أهل العشق وأصحابه، إن قوله (اعزم على الالتحاق بنا) أمر محبب لنفوس عطشى، وقلوب مشتاقة، وأفئدة تواقة، لمتلق يتقبله بنفس راضية، بل يراه مكافأة على الاجتهاد والسير في الطريق الوعر طوال فترة المكابدة والمجاهدة الماضية.. العزم نية العمل دون تردد، والعزم الامتثال والإذعان والاستجابة، والعزم إذاً لا يعطي صاحبه فرصة للنقاش والتفكير والرد والقبول، بل يجب أن يكون مستعداً للصبر على وعورة الطريق وتحمل صعابه وشدته، فهو ميراث أولي العزم من الرسل، ثم أردف في الصفحة التي تليها بعبارة له (ولكنني قررت... قبل ذلك... أن أصنع ثقباً في الجدار الغليظ؛ لتحلق روح كيميا) عبارة مقابلة لسابقتها، تمرد على الفعل والكينونة، إن كان استجاب للدعوة التي وجهت لجلال الدين فاستجابته هي استجابة تحمل داخلها عدم الإذعان والسكوت، بل حملت في داخلها تفكيك المقدس وتحويله للعادي الذي يطاله النقاش والقبول والرد، ومناقشة الثابت وتحويل المسكوت عنه إلى مادة للحوار، أي جدار هذا الذي يتصف بالغلظة؟ ومن كيميا هذه التي يريد لروحها أن تحلق؟ يبحث الراوي خلف جُدر صلدة، لا تسمح لأشعة الشمس أن تخترق ولا حتى للعيون أن تمر، تحيط بأناس يريدون لأنفسهم وحدهم امتلاك الحقيقة، هو يبحث عن هؤلاء الذين يمتلكون (ألسنة أحلى من السكر، وقلوبهم قلوب الذئاب)، عبارة تكررت في متن الرواية، تشير إلى أناس استطاعوا أن يجذبوا الناس نحوهم دون نقاش، أو تفكير، أو استخدام عقل، فالعقل يتنافى مع الامتثال للعشق الذي يضع على العينين غمامة لا ترى غير جمال الحبيب، العاشق لا يناقش بل يسير يبحث عن هدي عند موقد النار المشتعلة، فالطريق الذي يسيرون فيه محصن لا محالة، نور يمشي عليه المحب حتى يصل، عليه أن يتحمل تبعاته ومصاعبه.

بداية هل هذه العبارات مقدمة لكسر التابو، ثقب في الجدار المقدس الغليظ؟ هل البحث عن كيميا، تلك الفتاة الصغيرة الرقيقة العاشقة هو بحث عن اليقين وكسر التابوهات؟ هل استطاعت كيميا وعاشقها علاء الدين، والباحثون عنها بما فيهم الراوي الكاتب في الرواية التي بين يدي تحطيم الأصنام، التي ظلت فترة طويلة في ساحات العقول المغيبة، والقلوب المتذبذبة؟ ثم لماذا يلجأ الروائي في آخر روايته لهذا الثبت من المصادر والمراجع التي ينفر منها السرد، ويبتعد عنها الروائي؟ هل يستعين بالحقائق لنقض وهم الحقائق، وهل يستعين بالتاريخ ليناقش وهم التاريخ؟ وماذا تعني رحلة الراوي إلى ضريح جلال الدين الرومي إلا رحلة البحث عن اليقين؟ وماذا تعني رحلة البحث هناك عن قبر كيميا، حيث عرف لكل مثيل لها ممن اقترب من جلال الدين الرومي شواهد أضرحة تشي بوجودهم، وتقدس دورهم في حياة الصوفي الكبير.

يصرح الراوي في طريقه لاستحضار شخصياته التي تعينه على صناعة ثقب في الجدار الغليظ مستخدماً تقنية الحلم (يمكنني الآن مزج الحلم بالواقع المحيط بي عبر ما أختار من مفرداته) [ص: 14]. ثم يردف قائلاً: (بعد فترة معقولة من التدرب، بلغت ذروة مدهشة، إذ بت قادراً على استحضار من أريد من الأشخاص) [ص: 15]، هنا استطاع أن يستحضر كيميا، ويكلمها ويسمع لها، ويسمع لعلاء الدين حبيبها، ويتعامل مع العبارات التي جاءت في أحلامه بجدية كبيرة، أو ما يسميه الراوي لعبة الكلمات (انتظرتك طويلاً، ليس أمامنا مزيد من الوقت كن مستعداً)، يجمع الراوي عبارات أحلامه العبارة الماضية، والعبارة التالية بعد أن بذل جهداً في ترجمتها من اللغة (العثمانية) القديمة (أنت وليد علاء الدين ... وأنا علاء الدين ولد ... فأنت شبيهي).

في رحلة البحث عن اليقين يعيش وليد علاء الدين بعين الصحفي، حيث يحكي عن وصوله في رحلة من خلال (المركز العربي للأدب الجغرافي من أبو ظبي والمغرب وفرنسا؛ لتسجيل رحلاتهم في مناسبة إعلان اليونسكو هذا العام عام جلال الدين الرومي في مئويته الثامنة) [ص: 22/ 23] بعين الشك، وعدم اليقين والوحشة، وسيطرة فعل الاغتراب، الراوي يحمل عين الصحفي الباحث عن الحقيقة، العين التي تسجل وترصد، وتصور وتسأل كل من تراه، يرصد بعينه قبل آلة التصوير التي تصحبه، ويسجل بعقله قبل الأبحاث والكتابات التي سبقته، ويترك لسرده حرية الحركة والوصف، ولعقله حرية البحث والكشف، هو بلا شك ينظر للروايات التي سبقته في هذا الجانب، بل يناقشها مع الآخرين: مع المرشد السياحي الذي قابله عند ضريح الإمام، مع أصدقائه المقربين. إن روايتي "بنت مولانا" لموريل مفروي، و"قواعد العشق الأربعون" لأليف شفاق لم يقدما لوليد علاء الدين ما يشبع نهمه في رحلة البحث عن كيميا، لم يرَ فيهما بذرة التمرد على الموروث الثابت، ولم يلحظ فيهما جهداً لتتبع حياة الشخوص، ولا لعلائقها مع بعضها البعض.

في البداية يجب أن نعي أن الراوي في رحلة البحث عن اليقين، وصناعة ثقب في الجدار الغليظ سيكون دقيقاً في تعامله مع اللغة، وحريصاً على استخدام مفرداته دون التعامل مع الموروث، دون تفكير ومراجعة، قال الراوي (بلاد الخلافة العثمانية) [ص: 12]، ولم يقل الخلافة الإسلامية، بداية مهمة لتثبيت دلالة اللفظ، وتحديد وجهة المعني. إن كثيراً مما يدعيه الناس، أو يرثه عنهم الآخرون من ناحية القرب من الدين، والتمسح في جُدره ما هو إلا صياغة لخدمة مصالح خاصة، مصلحة فصيل من الناس، لا مصلحة عقيدة بعينها ولا أصحابها، فالخلافة التي تشبث بها العثمانيون كانت لفائدتهم لا لفائدة الإسلام كما ادعوا، لم يستفد منها الإسلام كما استفادوا منها دون شك (الأتراك ركبوا ظهر الإسلام، وغزوا العالم باسم الخلافة، ولم يتنازلوا عن لغتهم ولو لصالح لغة القرآن، ولم يرتدوا الجلاليب القصيرة ولم يحملوا السواك) [ص: 73]. في رحلة البحث عن الحقيقة هذه لا يفوته ما جاء من أفعال هؤلاء باسم الدين من خلال موقف الراوي من موقف الأتراك وأفعالهم مع الإسلام وضده، كيف كان التدين الذين ادعوه؟ لم يكن أبداً تديناً خالصاً؛ بل كان تدين منفعة، استفاد منه أصحاب المصالح، لا الإسلام وأهله.

الراوي في رحلته إلى جلال الدين الرومي، هل "عزم" ولبى الدعوة إذعاناً للعشق وأهله، هل قاده قلبه ووجدانه للطريق دون نقاش، وامتثالاً للعبارة التي جاءت مفتاحاً في أول الرواية، سنرى (جئتك ملبياً دعوتك يا جلال الدين، رددت ممازحاً نفسي مضفياً على جو الرحلة مسحة صوفية، فهي موضة هذا العصر) [ص: 24]. أي عصر يقصد الراوي: عصر جلال الدين، أم عصرنا؟ وهل اختلفت الرؤية حول التصوف وقوانينه، أم هي ذاتها على مر العصور، كم من هؤلاء المجاذيب قدماه ثابتتان على الطريق؟ كم واحد استطاع أن يحافظ على أدب الطريق ومبادئه؟ كم واحد من هؤلاء استطاع أن يكمل الرحلة حتى النهاية؟

يواصل الراوي البحث عن اليقين يقول (قررت النزول الآن وزيارة مولانا أنا في حاجة إلى أن أثبت لنفسي أنني خارج الحلم، أحتاج إلى التيقن من ذلك بالفعل) [ص: 28]. هو يصنع من أحلامه أحداثاً مهمة تكمل بنيان السرد، لكنه هنا يريد أن يكون خارج هذه الأحلام التي طالما تقمصها في الرواية مرات حين اتحد مع علاء الدين ابن جلال الدين، ومرات مع كيميا العاشقة الرقيقة؛ ولأنه يبحث عن اليقين، استعان عليه بالمراجع والمصادر، وشهادة الشهود، والباحثين في تاريخ التصوف والفلسفة، والعارفين باللغات الحية والميتة، القديمة والمعاصرة.

كانت أولى درجات البحث عن اليقين في الرواية من خلال ما قام به الراوي من صناعة ثقب في هذا الجدار الغليظ، هي البحث عن مصير كيميا، حين يؤجل بداية الشعور بتسرب مشاعر الغضب إليه تجاه جلال الدين الرومي كما يصرح؛ إلا أنه يردد مع ذاته أن كيميا مجرد شخصية روائية فلا تجعلها تفسد عليك رحلتك (عالجت مشاعر الغضب التي تسربت إلى نفسي تجاه جلال الدين بسبب مصير كيميا... لا يمكن لجلال الدين أن يكون بهذه القسوة...) [ص: 52]. لم يدخل الراوي إلى أحداثه بمشاعر غضب سابقة تجاه الرومي حتى لا يتصف أمام ذاته بعدم الموضعية، وهو المستعين في رحلة بحثه بالمصادر التي تنير له الطريق، الصوت الذي يحاور الراوي يسلك طريق فتح كوة، وليس صناعة ثقب في الجدار الغليظ حين يقول للراوي: (وهل هناك تجارة مربحة كتجارة الحجيج؟ ألوف مؤلفة.. ملايين... نقود... نفوذ، بشر يأتون أفواجاً من كل بقاع الأرض إلى مولانا صورة العشق الكبرى، فمن بحق ما تؤمن به تكون كيميا ليسمحوا لها بخدش هذا الصنم) [ص: 86]. هذه أول الضربات التي تكشف للراوي طرق التفكير التي أحاطت بجلال الدين ومريديه، من تكون كيميا هذه العاشقة الصغيرة الرقيقة أمام أصحاب المصالح المغلفة بالعشق والمحبة، وفتح القلوب والأفئدة للآخرين، الباب المفتوح للمريدين، إن المحيطين بكل صنم، والتابعين لكل مقدس، يجتهدون دائماً بألا يدخل أحد من خارجهم دائرتهم، لتظل مغلقة عليهم وحدهم، وهذا ميراث قديم في العقل الإنساني الذي يحس كل من دخل في إطار منظومته أنه رزق يخصه وحده.

إن الراوي في رحلة بحثه الطويلة، تقوده أسئلته التي لم تتوقف طوال الرواية، كيف لشاعر حقيقي، وصوفي عاشق أن يقدم طفلة قرباناً لاستمرار علاقته بمحبوبه؟ وكيف اختفت كيميا هكذا وكأنها لم تكن؟ لماذا لم يتأسف الرومي في أشعاره على موت قربانه الرقيق؟ [ص: 67]، ويستمر علاء الدين ولد ابن جلال الدين في بث الأسئلة في عقل وقلب الراوي، بل قل يستمر الراوي في استنطاق علاء الدين الشاهد القريب الذي عاش المرحلة؛ بل كان أحد صانعيها، وأحد الأعمدة الرئيسة، أخذت الأحداث من قلبه ووجدانه ما كان يريد له غير ذلك، قلب عاشق كسر، ووجدان رقيق هتك ستره.

في رحلة صناعة ثقب في الجدار الغليظ، يلح علاء الدين -الشخصية التي غدر بها وبحبها من أجل مصالح خاصة- على الراوي أن ينتفض ويتبع ضميره الذي يبحث في الحق والعدل والجمال، لقد وجد علاء الدين في شخصية الراوي ملاذه الذي سيقف جانبه لينتشله وفتاته من النسيان الذي فرض عليهما، والتجاهل الذي لحق بهما، فالأمر لم يقتصر على كسر قلبين يافعين أخضرين؛ بل امتد إلى دفنهما دون أن يعي المحيطون وجودهما، ويظلا في صحراء النسيان إلى الأبد (حين تجد سبيل حالك، أرح ضميرك، ضع شاهدة الضريح، اغرسها هنا في قلب مقبرة قاتليها... دع الناس يعرفون قتيلة مولانا اغرس السؤال بين صدورهم... ضع بذرة الفكرة ولا شك سوف تنبت، فيعرف البشر أن حياة فتاة –على بساطتها– فوق كل دين وقبل كل معبود) [ص: 217].

يواصل الراوي أسئلته أثناء بحثه وتجواله بين شواهد القبور عله يجدها، ويجد لأسئلته إجابات، يصور الكتابات والزخارف، ويسأل المقربين والمعارف، ويتساءل هل تكون كيميا بين هؤلاء؟ هل ينتهي به البحث إلى ما يرضي ضميره، ويشبع نهمه إلى اليقين، ولو كانت هنا هل يخفف ذلك بعض غضبه وحنقه على جلال الدين؟ (الصوت الثائر يصرخ في وجهه، كيميا روح ذبحها مولاهم بسيف شمسه) [ص: 86]، يربط الراوي علاقته بمولانا سلباً أو إيجاباً، قبولاً أو رفضًا، طبقاً لعلاقته بكيميا، وطبقاً لصوت علاء الدين العاشق المغدور به، الذي وهب الراوي نفسه للدفاع عنه وعن حقه في الارتباط بمن يحب، حقه في اختيار شريكه الذي يواصل معه الحياة، صوت علاء الدين يواصل التواصل مع الراوي، حتى يتحد به، ويحمله مسؤولية التعبير عنه، تبني قضيته بعد مئات السنين، امتداد صورته، شخصيته، روحه، بعد أن ذهب كل ذلك إلى عالم الحقيقة، ولم يبق غيره يمثله في عالم الصورة (أقول لك أنت معكوسي في عالم الصورة بعد انتقالي إلى عالم الحقيقة، لمجرد أن اسمي واسمك يشتركان في علاء الدين) [ص: 214].

علاء الدين ومعكوسه الراوي، أو الكاتب وليد علاء الدين، كلما تبين له التجاهل في رحلة بحثه تجاهها كلما اشتد ابتعاده وحنقه عليه، يتساءل كيف لضمائرهم أن تستريح وقد أجرمت في حق البراءة، كيف لقلوبهم أن تنام قريرة وقد كسرت قلوباً ما زالت خضراء تسبح في جداول النقاء (تنعمون بالدفء والموسيقى ألا تشوش ذكرى كيميا عليكم راحتكم كما تشوش على إعجابي بهذا الشاعر المجنون؟ تمتصه وتدس مكانه كراهية أشعر بها تنمو بين جوانحي) [ص: 71].

يستمر تصريحه طوال رحلة البحث عن اليقين بموقفه الذي يتزايد تجاه الرومي، هنا يصرح تصريحات دائمة تخرج مع كل موقف يصادفه في رحلة البحث، لم يلبس ثوب التصوف، لم ينجذب كما انجذب المريدون، لم يسكّر عقله، أو يصم أذنيه، أو يغطي تفكيره (لا شك أن أقلهم إيماناً أكثر مني تصديقًا في كرامات مولانا جئت عاشقاً للشعر مهووساً بالتاريخ لا مريداً ولا مجذوباً) [ص: 84]. يستمر الراوي في السخط على جلال الدين وشمس من أجل كيميا حينما يحكي له صديقه عما قاله (كريم زمانه)، وهو مختص في جلال الدين الرومي وعالمه، لكن الراوي لا يستجيب لما قاله كريم (ولكن هذا "الكريم زماني" أعمى لا يرى من الفيل إلا ما تقع عليه يداه، لن يرى بالطبع في عالم جلال الدين –وعلى عينيه غشاوة تقديسه– طيف كيميا الضعيفة التي سقطت وسط زحام وضجيج العربات المطهمة، وهي تصعد بجلال وشمسه إلى فضاء الشهرة والخلود) [ص: 103].

ينظر الراوي لشعر مولانا نظرة تحمل بين طياتها ريبة كبيرة في المسلك الذي سلكه في صوغها، وفي تأثيرها في مريديه ونتائج هذا التأثير، كما حدث في مواقف كثيرة لمولانا طالت ابنه علاء الدين، كما طالت طفلته المدللة المظلومة كيميا، المشاعر الزائفة التي تغلفها المصلحة، الاعتماد على اللغة ومجازها الواسع الفسيح، ومفرداتها المشكلة التي تحتمل شكولاً عديدة للتأويل (أشعار مولانا هي نفسها القصص التي يعيدها على مسامعنا خطباء المساجد، ووعاظ الكنائس؛ إنها لعبة تبسيط الأشياء وتذويبها في سوائل لغوية تتسرب إلى النفوس فيسري فيها خوف مغلف بخدر لذيذ ولكن لصالح من هذا التخدير والتخويف) [ص: 139]. وعلى الرغم من ذلك يعترف الراوي على لسان علاء الدين بهذه السطوة اللغوية، وهذا التأثير الكبير لبحور المجاز حين يمتلك صاحبها سطوتها ويقوم في سامعيه مقام الساحر الذي يسيطر على العقول، ويؤثر الألباب (حتى وأنا أحاول اختراق أسطورتك أستشهد بأشعارك يا جلال الدين) [ص: 210].

الراوي يذكر كلام علاء الدين عن شمس تبريزي العالم الفقيه الذي استطاع أن يسيطر على الرومي، ويجني ثمار هذه السيطرة من خلال التحكم في أبواب العطاء التي فتحت على مصاريعها، والاستفادة من عطاء محبيه وحجيجه الفارين إليه من دنياهم البائسة، وقلقهم القابض على قلوبهم، عطايا وأرزاق تأتي طائعة من كل حدب وصوب (ضرب جذوره بين طيات عدم ارتياح أبي، إلى الصورة التي رسمها الفقهاء التقليديون للإله، التقطه من مستنقع الشك وجذبه إليه لا ليريح قلبه، أو يؤنس قلقه، أو يعيد ترتيب طيات روحه، بل ليصنع منه وهو الشيخ العابد صنماً يزوره الناس، وجلس على أبواب معبده يقبض الثمن) [ص: 155]. ثم يقول الراوي على لسان علاء الدين ابن مولانا (قبل ذلك كان شمس يجلس عند باب المختلي، ويجعل مولانا في داخل الحجرة، وكلما شاء أحد أن يلقي مولانا، كان يقول له ماذا أحضرت وماذا تعطي كي أظهره لك؟ مع الوقت انتقلت المهمة إلى حسام، بحنكته بستانياً في حديقة أبي، كان يرى الثمار في الشجرة قبل أن يلقي البذور في التراب، صار الذين يريدون رؤية أبي يلجؤون إلى جلبي ويتواجدون في مجلس شمس الدين، وإذا أراد أحد المريدين رؤية شمس فعليه أن يقدم عشرة أو عشرين ألف درهم، وإذا ما قدم المال المطلوب فإنه يتكلم إلى شمس أو إلى مولانا) [ص: 157].

يواصل الراوي في رحلة البحث عن اليقين وتحطيم الأصنام على لسان علاء الدين ليضرب متن المقدس لدى المريدين، المثنوي الكتاب الكبير، وعصارة قلب الرومي حين عشق وباح، وكتب عن العشق والحياة، وسطر على صفحات الجلود والرقاع، وقيد بالكتابة ما في أوصاله من صراع، لكن علاء الدين لا يرى في المثنوي هذه القداسة، ولا في أعمال صاحبه ما يستحق القراءة والدراسة، كيف يفسر المريدون هذه الركاكة بأن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها، حق أريد به باطل، فله سبحانه المثل الأعلى، عليك أن تعيش طائعاً بلا جدال أو سؤال، عليك أن تغلق العينين والأذنيين، وتضع على القلب والعقل أكنة، فلا يفقه أحد ما ذهبت إليه، ولا يعي أحد ما عبرت عنه، فلا تبحث عما وراء الفعل والكلام، ولا تتشكك في جمال اللغة وروعة البيان (هذه أسطورة يا عزيزي هكذا تصنع الأساطير، من هو جلال الدين بالنسبة إليكم؟ ... المثنوي نظم مسجوع لقصص ركيكة سطحية تدعي أنها عميقة المعنى، وحجتهم في تلك الركاكة أن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها... إما أن تقبل اللعبة وتسقط فيها مغلق القلب والعينين، وإما أنت متجبر عنيد لا تفهم، ولم تعتن بمرآة قلبك، العيب عيبك) [ص: 161].

يتحدث الراوي أيضاً عن حديث علاء الدين عن موقف الرومي من أهل الديانات الأخرى من خلال ضربه للمثل، وصياغته للقصص حينما جعل المسلم والمسيحي واليهودي يتصادقون في سفر، ولا تسأل كيف حدث ذلك فقد يتصادق الصقر والغراب والبوم، هكذا جاء الترتيب عنده، وهو يريد أن يثبت في القصة أن المسيحي واليهودي (يريدان أن يبيت المسلم جائعاً) [ص: 163]، إنه مثلاً (يرى اليهود بغيضين لمجرد أنهم يهود) [ص: 163]. يتساءل علاء الدين إذا كان مولانا لا يريد إلا ضرب المثل فلم اختار مثالاً ينز بالكراهية لأهل دين معين؟[ص: 164]. ويتساءل الرجل هل يحكي الرجل تاريخاً أم ينسج قناعاته أساطير يفرضها على الناس كأنها حقائق [ص: 164]. ويتساءل أيضًا علاء الدين (أين هذا من صورة الرومي التي روجوها؟ أين هذا من أبياته التي تنضح بالسماحة)؟ [ص: 164]. هذا امتداد لصناعة ثقب في هذا الجدار الغليظ هل يكره المحب العاشق؟ هل لديه من الوقت ما يفتش خلاله في قلوب الناس ويحدد مقدار القرب والبعد من الله، هو يعرف يقيناً أن هذه مسألة لا يملكها، فالطريق له وحده يطول على من أراد، ويقصر على من يريد، يقرب من يشاء، وينأى من يشاء.

صورة ترسمه هو لا يقبل كل الطرق إلا لتصل إليه ويتساءل الراوي (إذن يا علاء الدين أجاد حسام الدين العزف على أوتار أبيك. استكتبه المثنوي ليستكمل الأسطورة ويجيد سبكها، في زمان راجت فيه أساطير المتصوفة، وعلاَ على وجه الخصوص شأن من ترك منهم كتباً نثراً أو نظماً) [ص: 165]. يصل علاء الدين إلى تحليل لهذا الرواج للفوضى والرواج للدين في زمن الفوضى (سلاجقة الأناضول يترنحون تحت وطأة الحروب والمشاحنات، انهار الاتحاد بينهم، وتحللت كياناتهم، بفعل الغزو المغولي وصارت الأناضول فوضى، والدين سلعة الفوضى الرائجة) [ص: 166].

يواصل علاء الدين الكشف عن عالم يبطن غير ما يظهر، ويظهر غير ما يبطن، يشري مريديه بالوهم، ويقرب البعيدين عنه بالكذب والخداع، وكله باسم الدين (ولكي تعرف كيف أن الله بين أيديهم مجرد طينة يشكلونها وفق مصالحهم) [ص: 175]. يقدم علاء الدين إدانة واضحة لوالده لجلال الدين وشمس في التخلص من كيميا (قبل أن أنتبه كانوا قد أذابوا كيميا، قطعة الحلوى الهشة في حوض السيد النتن مهزوماً بتقصيره تجاه جسد كيرا الفاره وتعلقه المحموم بزائر تبريز النحس؛ قدمها مولانا قرباناً على مذبح شمسه المعتم ثم رقصا معاً على صوت أنينها المبحوح كصوت الناي، وحشرجات أنفاسها المذهولة كصوت الربابة) [ص: 183].

ينتقل الراوي بين حديثه وحديث علاء الدين مستشهداً بكلامه، متحدثاً بلسانه الذي يضرب بكيميا المثل على كل فعل يصاحبه خروجاً على تقاليد العشق التي صنعوها لأنفسهم، وأرادوا من مريديهم عدم الخروج عليها، العشق لا يحتاج للعقل، العشق لا يختزن الأسئلة، ما حاجته للعقل، وما جدوى السؤال إلا إذا كان القصد تضخيم الإجابة لا البحث عنها، هم يرون أن الإجابات اكتملت، فما جدوى السؤال؟ (العقل والعشق، أحدهما ضد للآخر، ولا يتحدان) [ص: 207]. يتراوح الراوي في رحلة البحث عن اليقين فيجد في علاء الدين معيناً لانتقاد ما وصلوا إليه (إنهم يريدون عمياناً، بآذان لا تسمع سوى كلماتهم وتفسرها كما يرغبون) [ص: 207].

يسقط الراوي صوراً خيالية أو واقعية من حلمه الذي لم يهتم بتدوينه، لوحات يرسمها في الهواء يأخذها معادلاً لحكاية كيميا، مثل حكاية العنزة الجائعة التي تتفلت منها أمها، حتى ملت الصغيرة ووقفت بلا حراك، ترفع صوتها وثغاؤها يجمع بين التوسل والحنين، يواصل الراوي رحلة الكشف والبحث عن الحقيقة لماذا تفعل الأم ذلك، ويسأل الراوي سؤاله غير البريء، بمن تستغيثين أيتها الصغيرة إذا كانت أمك من يقسو عليك؟ يسقط الراوي حكاية العنزة على حكاية كيميا يقول (مددت الخطو تجاهها فوجدت بيني وبينها حاجزاً لا يسمح بالعبور، ليس لي سوى المشاهدة) [ص: 58]، الراوي في سرد طويل يبحث عن التحقق لماذا لا تقف العنزة الأم لصغيرتها؟ وبعد طول إسهاب يجد إجابة من البنت التي سألها (يا بنت العنزة جائعة وأمها رفضتها. ليست أمها يا عم ... قالت لا لوم عليها، حليبها لصغارها) [ص: 61]. ضاعت كيميا إذن هي ليست بين أهلها، صارت أنثى بلا ملامح يدهسها العابرون، ليست بنتهم حليبهم لهم أما كيميا فليست من صغارهم (راقبت العابرين وهم يدخلون بأقدامهم إلى ظلها الممتد طويلاً خلفها، يدهسونه بلا هوادة في طريقهم إلى الضريح الأخضر المكسو بالذهب والمخمل) [ص: 64]. يسقط الراوي كيميا على مواقف عديدة في حلمه ويقظته، في الشارع وأمام الضريح، وفي الفندق حينما تحدث عن الإضاءة في الفندق، والضوء والظلال، فيستفيد المؤلف من خطاباته المتعددة، وأجناسه الإبداعية التي يتقنها كالفن التشكيلي والموسيقى والشعر يقول (كيميا لم تحب الظل) [ص: 83]. ويقول له في مرة أخرى الصوت الثائر (فقط تذكر كيميا لم تحب هذا الظل ... كيميا نور) [ص: 87].

يصرح الراوي بما رأى في حلمه ما قاله علاء الدين -ذاك الذي يأتي وصفه في الرواية (الغاضب المتمرد)- في حديثه عن أبيه جلال الدين (دلني على وسيلة أستعيد بها عينيه اللتين كان يرفعهما من بين أوراقه، ويترك ما بين يديه ليشملني بنظراته العذبة فور أن يسمعني أهمس من خلفه: أنا علاء الدين يا أبي لم يعد يرى بهما سوى ظله المعتم، لم يعد أحد سواه في الدنيا يعنيه) [ص: 32]. يتبادل الراوي وعلاء الدين الأدوار، وفي تبادل الأدوار يتبادلان الآراء (لم يكن هو من يخوض بقديمين حافيتين في مستنقعات قونية الباردة. كنت أنا. لم أكن أنا من يخشى لقاء جلال الدين. كان هو. لم يكن هو من فسدت هيئته وملابسه بفعل البرد والسير لمسافة طويلة. كان أنا. لم يكن أنا من ذوبه عشق كيميا، وخشي عليها من الظل المعتم -كان هو- لم يكن هو من صحا في غرفته مرتبكاً لا يعرف الحلم من الواقع -كان أنا-) [ص: 33].

ينتصر الراوي في أن يجعل أشياءه العادية أهم من الرومي، ينتصر تمرده ويكشفه شخصية عادية لا تحمل غير كرامات الوهم، ولا يروج أتباعه لمريديه غير الكذب والخداع (وليت مولانا ظهري. واستسلمت لرائحة الشواء المغوية أرضيت جوعي بوجبة ساخنة أشبعتني، وسربت جسمي خدراً لم أتخلص منه إلى أن وصلت إلى الفندق)[ص: 36]، وهذا ما جعل الراوي يكتب لصديقه نوري (زرت ساحة مولانا منذ قليل. رغم العتمة والبرودة، كان مريدوه يلتمسون الدفء بقربه. بالنسبة لي كانت رائحة الشواء عصية على المقاومة)، ما زال الراوي يصنع ثقبه في الجدار الغليظ، ويشكك في الكرامات التي يبالغ فيها المريدون، ويتفننوا في نسبها لشيخهم، السائق الذي ظل لوقت يتحدث مع الراوي عن بركات مولانا الرومي يسأله (كم مرة زرت مولانا؟ قال ولا مرة) [ص: 39]. يتساءل الراوي أمام ضريح جلال الدين في رحلة البحث عن اليقين (من الميت ومن الحي؟ صاحب الصوت الذي ظل صداحاً على مر القرون أم طلاب السكينة ممن جاءوه يستجيرون بظل صوته) [ص: 55].

الراوي في طريقه الفكري وفي ثقبه في الجدار الغليظ، وتصرفات البعض تصرفات شخصانية فردية وانتسابها للإسلام مما يشوه صورته النقية، ببعض الغبار الذي تأباه تعاليمه السمحة، يتعاطف مع كنيسة أيا صوفيا، ويظهر جماله الداخلي في أحقية الآخر في الوجود (هل كانت غمامة أيا صوفيا هي غمامتي الفاتنة؟ لا أعرف. والأمر بالمثل حين ينتقد الذات ينتقد خطاباتها الزاعقة التي عرقلت رحلة التطور كثيراً خطيب المسجد هو هو في البقاع الإسلامية سواء تحدث التركية أم العربية أم غيرها (بينما يتدفق صوت الواعظ من مكبرات الصوت في مسجد السلطان أحمد من الجهة المقابلة، لا يختلف كثيراً عن صوت خطباء المساجد العرب رغم أنه يتحدث التركية؛ الأفكار تقود الخطابات) [ص: 38].

يتعاطف الراوي أيضاً مع الفلاحين الذين جندهم إبراهيم باشا في معركة قونية، وأذاق بهم العثمانيين مرارة الهزيمة، لم يسعد الراوي بهذه البطولات كما يقول والتي حقق فيها المصريون البطولات في تلك الفترة، في رحلة بحثه عن اليقين هذه يتعلق قلبه بهؤلاء الفلاحين، وكأنه يريد أن يقول إن انتصارهم لم يكن لهم، لم يستفد هؤلاء الفلاحون به، حاربوا لغيرهم، أخذوا من أماكنهم عنوة دون رغبتهم، ومن هنا هو يرى أن هؤلاء هم من يستحق تاريخهم التدوين (الذين جندهم إبراهيم باشا وحملهم من حقولهم وأحضان أسرهم للقتال في برد مدينة تبعد عنهم آلاف الأميال. هؤلاء هم المصريون الذين يستحق تاريخهم التدوين) [ص: 48/ 49].

لقد استطاع الكاتب أن يصنع انفتاحاً لعوالم الداخل لدى شخوصه، فأعاد الأرواح للأجساد مرة أخرى، كما أعاد العقول لتجويفها الرأسي لتمارس مهامها، فتحقق له ما أراد من جعله الحاضر والماضي والمستقبل مزيجاً واحداً داخل إناء الروح، عاد العقل من جديد ليأخذ حقه في البحث عن اليقين، مهما كان الحلم أو الوهم هو القائد المسيطر لرحلة البحث، ومهما كان جدار الأسطورة غليظاً سميكاً يصعب ثقبه.

إن الرواية تصنع تطلعاً مهماً نحو تفتيت الأساطير القابعة فوق صدورنا، الأساطير المصنوعة من ركام الجهل، والصمت، والسكوت، الأساطير التي صارت سلطة فوقية تنتصر على كل ثورة، إن تفتيت أساطير الموت والحياة، والعدالة والظلم، والأسئلة التي تثيرها هذه الأساطير هي الأسئلة التي تعتمدها أعمال وليد علاء الدين التي تقدم شخصيات لا تستسلم للركون أو الخوف أو مهادنة السلطة، أية سلطة كانت سياسية أو روحية أو دينية أو أبوية، هي لا تستسلم للذات ومكامنها الضيقة، بل تعيش الواقع، تعيد التوحد للشخوص أصحاب المصير الواحد، كما فعل الراوي مع علاء الدين ولد ابن جلال الدين، وكما سمع لكيميا وترافع عن قضيتها.