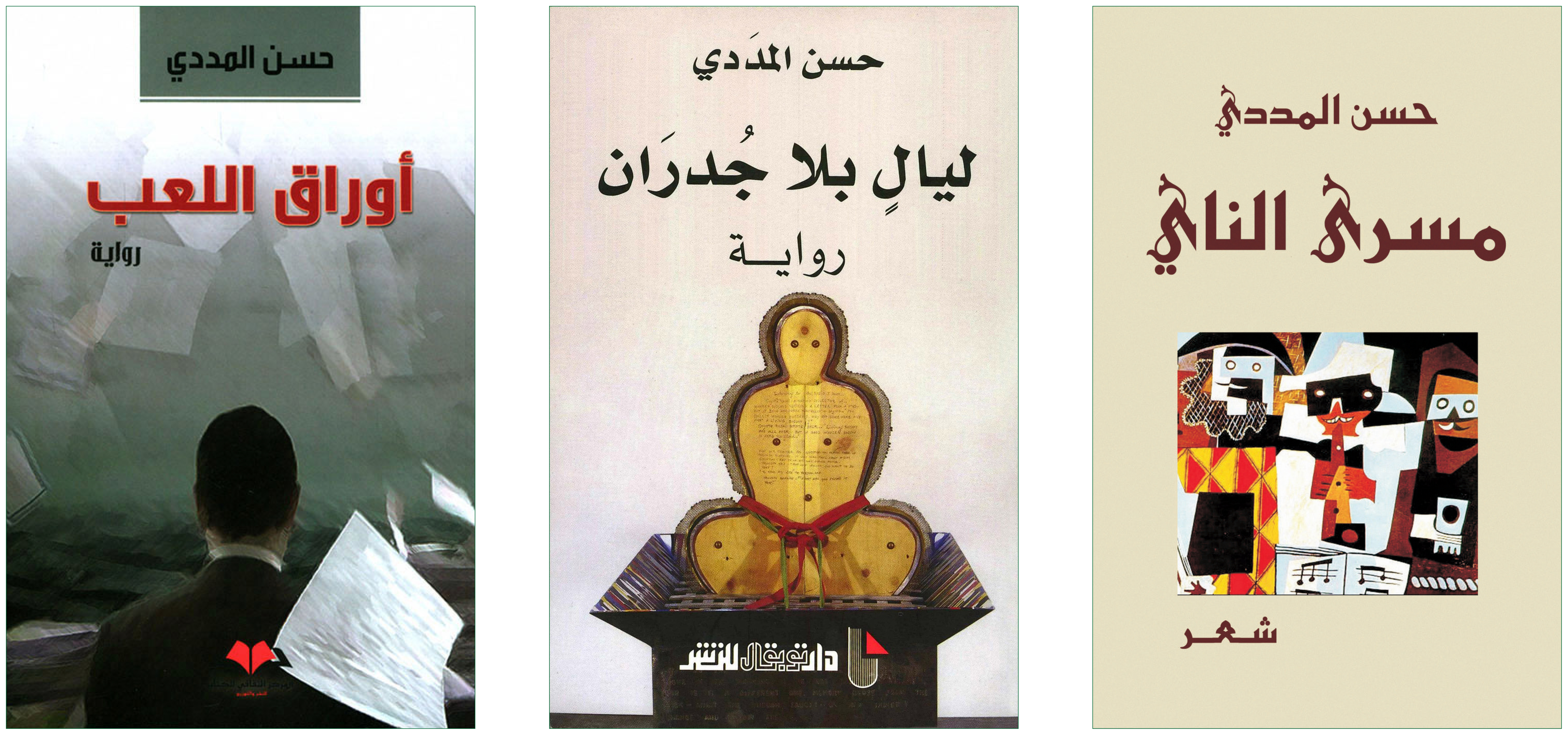

حسن المددي شاعر وكاتب وروائي مغربي، له مشاركات إبداعية في مجال الخط العربي والرسم التشكيلي، عمل أستاذاً للغة العربية وآدابها، وهو عضو في اتحاد كتاب المغرب. خريج كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة القاضي عياض بمراكش 1986م. صدر له: ديوان هشيم ورماد سنة 1978م. / ديوان مسرى الناي 2011م. / رواية ليال بلا جدران 2014م. / رواية أوراق اللعب 2019م.

:: وقد أجرينا معه الحوار التالي للرافد الرقمي ::

♦ بداية؛ نبدأ بالشعر كما بدأت حياتك الأدبية، فمن خلال ديوانك الأول: هشيم ورماد، والثاني: مسرى الناي، لوحظ في أشعارك صفاء الديباجة اللغوية، وقوة الصورة الشعرية التي تنوعت بين الحسية والإيحائية والرمزية، وأغلب النصوص تدل على ذلك، إذ بقدر ما تحيل على بنية تفعيلية، وإيقاع خارجي، ولغة صافية، وبلاغة تراثية بقدر ما تحيل على قصيدة النثر في تعبيراتها المفارقة للمطروق والمتداول، فما روافد هذه الشعرية؟ ومن أين اكتسبت ذلك؟

قبل الحديث عن روافدي الشعرية، لا بد أن أستحضر قول العرب: ثلاثة أشياء لا يمكن تعلُّمها: الكرم والشعر والصوت الحسن، وفي اعتقادي هي أمور يجبل عليها أناس دون آخرين. والشعر مرتبط بالأحاسيس والوجدان والمشاعر، ولا يمكن أن يكون المرء شاعراً إن لم يكن موهوباً من الله بملَكة الشعر.

يقول أحمد شوقي:

والشِّعرُ إن لم يكن ذكرى وعاطفة ... أو حكمة فهو تقطيعُ أوزانِ

ويقول جميل صدقي الزهاوي:

والشِّعرُ ما اهتزَّ منه روح سامعه ... كمن تكهرب من سلكٍ على غفل

وككل شاعر؛ فإن لي منابع وموارد أمتح منها، فإلى جانب الموهبة الربانية، هنا كقريتي وطبيعتها الجميلة التي نحتت طفولتي وأفرغت صهارة حامية من الإحساس بالجمال في مكامن نفسي. قريتي معروفة بجوها الرائق، وطبيعتها الساحرة. تتخللها الأشجار المثمرة، وتتدفق في أرضها العيون الرقراقة، فتتحلى بحلة خضراء في كل الفصول، بما حباها الله به من بساتين غناء، فهي تنام في هدوء وسط سهل ممتد إلى المدى، تحيط بها جبال الأطلس الصغير كما يحيط السوار بمعصم الحسناء. كل فصول السنة فيها جمال ورقة، شتاؤها متعة، وربيعها عرس بديع. مناظرها تثير في النفس تلك النفحات الشاعرية التي نمت في كوامني، وشكلت في أعماقي بوادر موهبة فنية ظهرت مبكراً، لتنمو مع الزمان وتتبلور مع الأمكنة.

تلك هي قريتي التي ما زلت أحملها في كوامن قلبي وفي حقائبي إلى اليوم وترافقني أينما حللت وارتحلت، ولو أردت التخلص من رواسب فضاءاتها لما استطعت إلى ذلك سبيلاً؛ لأن ذلك يعنى فصلها عن روحي وكياني وهو أمر مستحيل.

ورغم ذلك فالموهبة وحدها لا تكفي، كما أن الطبيعة غير قادرة على منح مفاتيح الشعر السّرية، لذلك طعّمتُ ذلك كلّه بقراءاتي النهمة وتلك موهبة أخرى، فقد تربيت في بيت علم وأدب؛ لأن والدي رحمه الله كان فقيهاً وعالماً، وقد فتحت عيني على الكتب وأحببتها باكراً، فأصابني الوله بقراءة كل ما أجده أمامي، وصرت مولعاً بقراءة دواوين الشعر العربي، وأذكر على وجه الخصوص الشعر المهجري وبخاصة شعر الرابطة القلمية وجماعة أبولو، وكنتُ معجباً بإبداعات جبران خليل جبران وإيليا أبي ماضي وخليل مطران وأبي القاسم الشابي وبدر شاكر السياب...

أما في مجال السرد فقد قرأت أغلب روايات نجيب محفوظ ويوسف السباعي وإحسان عبد القدوس... وغيرهم، دون أن أنسى الأدب الروسي، فقرأت روايات ليو تولستوي وماكسيم غوركي وديستويفسكي وأنطوان تشيكوف... ومع كل هذا وذاك كانت مجلة العربي مواكبة لي أنهل منها كل شهر منذ المرحلة الابتدائية، بل هي التي وجهتني وعرفتني على كثير من الشعراء والكتاب الذين ذكرت بعضهم.

قرأت كذلك الشعر الفرنسي بلغته الأصلية، فنهلت من أعمال الشعراء الفرنسيين، أمثال شارل بودلير وبول فاليري وستيفان مالارميه وأبولينير. لن أنكر أن هذه القراءات كلّها قد أسهمت بشكل كبير وعميق في تشكيل ملامح كتابتي الشعرية التي بصمتُها -فيما بعد- ببصمتي الإبداعية الخاصة، فالإنسان هو الأسلوب نفسه كما يقول الكاتب الفرنسي المعروف بوفون.

♦ تجربتك الشعرية تحتفي بالإنسان والوطن مندغمين في الحبور والتعاسة، في الشائه الحاضر والزاهي الآتي، والبروق الوامضات المتلامحات القادمات غداً أو بعد غد؟ فهل يعاب الخوض شعرياً في قضايا الإنسان والوطن؟

أرى أن من حق الشعر أن يخوض في قضايا الإنسان والوطن، كم من قصيدة أشعلت فتيل الثورات وأذكت نيران المقاومة، وخير مثال على ذلك الشاعر الإسباني فيدريكو غارسيا لوركا الذي أعدمه الثوار، وقد تنبأ سابقاً بموته في إحدى قصائده. يقول لوركا:

"وعرفت أنني قُتِلتُ

وبحثوا عن جثتي في المقاهي والكنائس

فتحوا البراميل والخزائن

سرقوا ثلاث جثث ونزعوا أسنانها الذهبية

ولكنهم لم يجدوني قط"

ويعجّ التاريخ بشعراء نذروا حياتهم لخدمة قضايا الوطن، أذكر منهم: بابلو نيرودا ولويس أراغون وبول إيلوار وناظم حكمت، ومحمود درويش وسميح القاسم وغيرهم كثير.. الشعر هو شعلة الأمل التي نوقدها في الأزمنة الحالكة، وهو النافذة التي نستشرف من خلالها غداً أفضل. هناك قولة للروائي الصيني جيانغ زيلونغ يقول فيها: "الأدب هو الغناء الصادر من قلب الشعب، والشعب هو روح الأدب"، والأمر نفسه ينطبق طبعاً على الشعر.

♦ عن العلاقة بين الشعر والأدب يقول نجيب محفوظ عن مكانة الشعر في حياته الأدبية: "العلاقة بين الأدب والشعر علاقة وثيقة، فأعظم الأعمال الأدبية هي تلك التي تقترب في طبيعتها من الشعر. والشعر من الناحية التاريخية هو عنوان الأدب وحين نعود إلى أصول الآداب كلها -عربية وغير عربية- نجدها كانت في الأصل شعراً، مثل المسرح الذي بدأ بالشعر وحين انتقل إلى النثر كان ذلك ثورة كبرى، وهناك نظرية تقول: إن الأدب كله يطمح إلى حالة الشعر"، فكيف ترى هذه العلاقة وأنت الشاعر الروائي؟

الشعر هو نسغ الأدب وماؤه الذي يجري في عروقه ليمنحه سحره الخاص وألقه المتفرد، فالوظيفة الشعرية، كما يرى جاكبسون، هي ما يجعل من الأدب أدباً وعملاً فنياً متميزًا، كما أن القصيدة الشعرية هي عنقودٌ من الصور كما يقول غاستون باشلار. طبعاً لكل جنس أدبي مقوماته الخاصة التي تصنع فرادته، إذ لا يمكن للرواية أن تكون رواية ما لم تحترم مقوماتها الخاصة، كالزمان والمكان والأحداث والشخصيات والحبكة... على الطابع الشعري أن يكون حاضراً كي ينثر من سحره على العمل الأدبي، لكن ليس على حساب المقومات الخاصة بالجنس الأدبي.

♦ في روايتك الأولى: ليالٍ بلا جدران، تناولت هجرة آلاف العمال المغاربة الفقراء إلى فرنسا للعمل في مناجم الفحم في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي وما تكبدته تلك الشريحة الاجتماعية المقهورة من قساوة العمل الشاق في ظروف الغربة، مع تسليط الضوء على أوضاع ذويهم والوطن في تلك الفترة مبشراً بعودة المغتربين وإعادة إصلاح المجتمع، فهل يمكن أن تسلّط الضوء على هذه الرواية؟

صدرت رواية ليالٍ بلا جدران عن دار توبقال للنشر والتوزيع سنة 2014م. لقد حاولت من خلالها أن أرصد الأوضاع الاجتماعية التي عرفها الجنوب المغربي إبان فترة الستينيات والسبعينيات. فقد عرف جنوب المغرب خلال هذه الفترة تغيراً عميقاً مسّ بنيته الاجتماعية بسبب الهجرة العمالية نحو مناجم فرنسا، وهي هجرة خطّط لها الفرنسي فيليكس مورا ونفّذها كي يخدم الاقتصاد الفرنسي.. كانت لموجات الهجرة هذه إيجابيات وسلبيات، تتمثل أهم الإيجابيات في تحسّن الدخل المادي للقرويين، أما السلبيات، فنذكر منها: تناقص أعداد الذكور النشيطين في العالم القروي، فصارت القرى تضم عدداً قليلاً من الرجال مقابل عدد كبير من النساء والأطفال والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة أو المرضى، الذين تم رفضهم في حملات الانتقاء التي كان ينظّمها فيليكس مورا لاختيار المرشحين للهجرة العمالية.. وقد دفع الجيل القادم الثمن الباهظ لهذا الخلل السكاني، فقد صارت أعباء التربية ملقاة على أكتاف الأمهات، وانتشر الفساد الاجتماعي، وتزايدت أعداد المهاجرين السريين.. لقد حاولت من خلال هذه الرواية، أن أؤرخ لهذه الفترة المفصلية المهمة في تاريخ جنوب المغرب، وأكشف عن بعض من تفاصيلها وحيثياتها، وقد صدق الروائي البرازيلي الشهير باولو كويلو حين قال: إن الرواية تعلّمنا من خلال المتعة.

♦ في روايتك: أوراق اللعب، تناولت أحداثاً سياسية حول حياة أسرى ومخطوفين مُظهراً براعة في خلق عوالم الدهشة من واقع بسيط في رواية تحدثت كسابقتها عن حياة المهمشين والفئات الاجتماعية المسكون عنها، كما قدمتم في هذه الرواية الجدل السردي مصحوباً بالتشويق، وبث الألغاز في ثناياه، ليخلق لنا رواية بمعادل مخابراتي عربي، فهل قصدت تقديم مثل هذا النوع الروائي أم أن الأمر جاء عفوياً؟

لقد اخترت هذا النوع الروائي عن سبق إصرار وترصد، لدي مشروع روائي خاص يتمثل في الاهتمام بالمهمشين والمنبوذين ورصد أوضاعهم. ولطالما كانت تغريني مثل هذه المواضيع. وتعدّ هذه الرواية صرخة إدانة ضد الديكتاتوريين العسكريين الساديين ومجانين العظمة المتعطشين للسلطة والراكضين، إنهم -في أثناء ركضهم هذا- يسحقون آلاف الضعفاء الذين يموتون في صمت، ويتسببون في مآسٍ دامية تظلّ جراحها نازفة لأمد طويل.. وخير مثال على ذلك ما حدث لعباس الوفي، وهو واحد من أبطال رواية أوراق اللعب، تعرض للاختطاف إثر هجوم عسكري غاشم من جيش البلد المجاور لبلده وهو في ريعان الشباب، فذبلت حياته وهو يتعفن في إحدى زوايا الحفر المعتمة التي يضمها برج القمر، وهو المعتقل السري الذي يقوم فيه العقيد الجلاد بأبشع جرائمه في حق الإنسانية، رفقة كتيبة الموت والتعذيب التي ترافقه أثناء ممارسته لهوايته السادية.. وما عباس الوفي إلا واحد من آلاف الضحايا الذين راحوا ضحايا المذابح الوحشية التي ترتكبها الأنظمة العسكرية ضد البلدان المجاورة لها.

♦ رواية: أوراق اللعب، تسعى إلى البحث عن القيم النبيلة، في عالم تجتاحه الوحشية والعنف. حيث تعالج مفهوم الشراسة والعنف، من أجل عالم نقيّ، يتّسع للجميع، فهل ترى أن هذا دور الأدب؟

هذا واحد من بين الأدوار المتعدّدة للأدب التي اختلف الأدباء والنقاد حولها.. وفي نظري، يعيننا الأدب على إدراك الوجود وفهمه بشكل أفضل، كما أنه يفضح الانتهاكات التي تُمارس في حق الضعفاء والبؤساء، ويدعو إلى السلم والمحبة والصفاء وخدمة القضايا الإنسانية.. هذه كلّها من أدوار الأدب إن لم تكن من أهمها، فالأدب مرتبط بالحياة، بل وُلِد من رحمها، وعلاوة على ذلك فهو يمنحنا فرصة عيش حيوات متعددة.. من بين أدوار الأدب الأخرى التعبير عن الواقع والإسهام في النهوض بالأمة وإيقاظ الوعي.. خاصة في الفترات التاريخية التي تعرف احتقاناً واحتداماً، تحضرني هنا قولة لإتيان إيتيامبل: "أعتقد اعتقاداً راسخاً أن الأدب يصبح أهمّ من العلم حينما يكون الشعب في خطر". فالأدب يخاطب الوعي الإنساني ويمرّر إليه مجموعة من الرسائل التي قد تسهم في تغيير ملامح المجتمع، بل الإنسانية قاطبة.

ومن ناحية أخرى، لن ننسى الوظيفة الجمالية التي يعدّها سُكَّر الأدب، فالأدب يسعى إلى تحقيق قيمة جمالية وإحداث اللذة لدى المتلقي، وإشعال فتيل من الأحاسيس التي تتأرجح ما بين السعادة والألم، وهذا ما حاولت تحقيقه في رواية أوراق اللعب، فقد تعمدت أن يختبر المتلقي أحاسيس متناقضة تجعله حائراً بين النقمة على العقيد الجلاد السّفاح أو التعاطف معه بعد أن اكتشف أنه هو الضحية الحقيقية في كلّ ما جرى من أحداث يشيب لها الوِلدان.

♦ المددي متعدّد المواهب يتناول في كتاباته أشكالاً متعددة من الألوان الأدبية، فما الممتع في تنوع الكتابة الأدبية؟

تنوع الكتابة الأدبية يفتح شرفات متعدّدة لتأمل الواقع ويمنحك ألف صوت للتعبير عن العالم ويقدم لك فرصة تذوق الحياة بألف طعم. فالعين الشعرية –مثلاً- ترى ما لا تراه العين الروائية والعكس صحيح. أرى أن الكتابة الأدبية بألوان مختلفة مغامرة إبداعية شيقة لا تخلو من متعة ولذة. فالكتابة الأدبية قد لا تسعفك على المشي، لكنها تجعلك تتنفس كما يقول رولان بارث، فما بالك إذا كنت تتنفس بأكثر من رئة!