الكتاب واضح من عنوانه، فلو لم يتميز بالغموض لَما سمّاه الكاتب أحجية، فنحن أمام مذكرات يكتبها (م.أ) منوال أزرق، تارةً على لسان بطله عرزال وأُخرى باسمه عن متشائمٍ مشغولٍ برسم "رؤوس مزدوجة وعيون جاحظة وأطراف مبتورة" [ص: 153]، كما تستوحيها الفنانة مشاعل الفيصل.

عرزال محبط، لم يُنهِ كتابة النص، فيتقدم منوال نفسُه، مؤلفًا وراويًا وساردًا لإنقاذِه، لكن لم يحالفه الحظ كونه أليغوريًا يسير على نفس المنوال. "حَمامُ الدار أحجية ابن أزرق" نص سردي، وأحيانًا شعري يُقرأ للاستمتاع به، لكنه يحتاج إلى عدة قراءات متأنيةٍ لتأمّل لغزه ومغزاه وتفكيكه، ومع ذلك "الحقيقة أنه لا توجد حقيقة" [ص: 110]. تتميز هذه الرواية بلُغتِها المتدفقة والإنسيابية والتجريبية وحقائقها المتداخلة والمتناثرة، والوصف بدون تكلف!

مغزى الرواية:

أنسنة الحيوانات ومقارنة همجية البشر بها. قطنة الإنسان والمعزة وفيروز الأم والحمامه، "لا يرى فيروز... يتأكد من غياب الحمامة الأم... أمعن النظر في الفرخين المرتعشين..."، ووصفَ شكلَها وتصرفاتِها وأمومتَها [ص: 51].

يقول السارد العليم عرزال عن أمه فيروز: "أمّي... كانت مثلي تحب الحمام وهديله" [ص: 53]، ويصف علاقته الإنسانية بالمعزه قطنه: "معزتي البربرية البيضاء... أحلبها.. ملمس ضرعها ودفؤه يمنحاني شعورًا غريباً: أنا أحبُّ قطنه والكل يعلم" [ص: 51]. ويتحدث في ذات الوقت عن قطنه بنت "العبده" فايقه في فصلٍ خاصٍ بها [ص: 65].

"أنتِ لستِ مِعزَةً بربريةً بيضاء في حوش الغنم كما يزعم عرزال. هذا ما يزوّره الكهل في مذكراته... مستسلمة بصحبة عرزال في غفلة من أزرق" [ص: 89]. مقطع رائع على لسان الراوي عرزال: "هديل يجر هديلاً... ولم تعد فيروز (الحمامه)" [ص: 54].

وفي مقطع آخر يقول: "أحب في زوج الحمام حُسن عشرته... يتشاركان في بناء العش، يتناوبان الرقود... على البيض"، لا يتخلى بعضهما عن الآخر مقارنًا إياهما بالبشر [ص: 62].

يُحسُّ القارئ بِهَم الكاتب في تسليط الضوء على هذه الموضوعة من خلال "كلمته" في بداية الرواية. "فاجأته... حمامة ... يقصد زينة ورحّال، الأخوان غير الشقيقين للحمامات العائدة..." [ص: 30].

يتهكّم أزرق المتوحش بابنه الصغير عرزال "تحب المعزة يا تيس؟ يناكفني والدي كلما لمحني أتحدث معها في حوش الغنم" أرتابُ من نظراته الفاحصة للمعزة، يضحكُ مردّدًا مثلًا أكرهه: "معزة الدار تحب التيس الغريب!.. والدي حاول حلبها مرارًا، لكنها لم تمنحه حليبًا كما تفعل معي عن طيب خاطر" [ص: 52].

في المقابل، يصفُ عرزال علاقتَه بقطنة المعزة والإنسانة، بنت "العبدة" وتحرّش والده بها ومَنافستِه إيّاه عليها، لكنه (عرزال) يقول عنها إنها "أخته" متسائلًا: "بنت عمه أم بنت خاله" [ص: 88]. الحقيقة هنا ضائعة! لا أحد يعرف بالضبط، كما هي في الواقع حيث تُستغل "العبدات" جنسيًا!

هذا أيضًا غموض، للتمويه، أو سخرية من ظاهر علاقتهما. الراوي يصفها بأحلى الأوصاف وليس هناك شك في علاقتهما الحميمية، قد تكون هي السبب في غيرة الأب منهما، فيقرر قنصها معزةً واستعبادها إنسانةً!

"لا أنسى أبدًا كيف كان والدي... يلتهم ابنة فائقة بنظراته كلما مرت من أمامه... وجَدتُه يختلي بالفتاة... تصدّه ... لو نَطَقتَ كلمة"! [ص: 124].

الراوي عرزال ممل لا شغل له غير كابوسه ومذكراته ومتابعة الحمامة فيروز دوماً في كل صباح: "لم يجد الحمامة على الدكة... حمام الدار لا يغيب والأفعى لا تخون، كما تردد الأم المريضة" لازمتَها متأملةً عودة أبنائها إليها، لكن هيهات! [ص: 20].

يقارنُ عرزالُ أمومةَ الطيور وحنانها بقسوة أزرق وشدّته وإهماله لصغيره كما يتضح من وصفه لطفولته وعائلته، ويضع الحمامةَ فيروز على مستوى واحدٍ مع منيرة المفجوعة بغرق طفليها [ص: 56]. ويقول "زينة الجديدة" لتمييزها عن الطفلة الغريقة زينة، معبراً عن حزنه وإحباطه قائلاً: "إلى هنا يكفي هذا الهراء" [ص: 176].

موضوعات الرواية: يمكن أن نذكر أهمها:

- الخشونة والقساوة هنا مفهومان مكملان لبعضهما بعضًا، لا يمكن الاستغناء عنهما في إثبات شخصية الشرقي الريفي، فلا رجولة بدون حدة الطباع وصلابتها والعكس صحيح.

هذا ما نلاحظه في تعامل أزرق مع عرزال، "يداعبه أبوه، يلقيه عاليًا، تصيح أمه خشية أن يقع. انتبه يا أزرق سوف يقع الصغير! يبكي الطفل فزعًا. يصرخ أزرق غاضبًا. يصيح بزوجته، ولدك جبان! يمسك بعرزال الصغير ثانيةً. يلقيه في الهواء عاليًا غير مبالٍ. إذا بكيت سوف ألقي بك بعيدًا إلى السماء. زمَّ الصغير شفتيه. لم يبكِ لكنه كره السماء" [ص: 24]. لهذا السبب ولدت لديه عقدة الخوف من الأزرق لون السماء والبحر!

هناك نماذج عدوانية أُخرى عن قسوة أزرق الأب، منها إجباره لصغيره عرزال على قنص معزته "قطنه" وأن يناديها: "العبده" كما يتضحُ ذلك في وصف عرزال الرائع لِخشونة والده [ص: 72].

- يصوّرُ عرزالُ تعاملَ والده الفظ مع بصيرة: "بللتْ دموعي اللحاف فوق ساقَي بصيرة. لم يعودا!... تطمئنني... مسحتْ على شعري. رفعتُ رأسي أنظر إليها. ملامحها هدوء وسلام... تبدو في عالم آخر، يُمّه بصيرة! خخخ ضغطتُ على ساقها لعلها تنطق. قولي شيئًا! أدارت رأسها... مر بنا والدي يجرُّه صراخي. صاح بي. ياولد! انحني إلى العجوز. راحَ يصفق بكفيه صفقات متتالية عند أذنها... لم يهتز للعجوز جفن. عمياء صماء خرساء! قال لي ثم أشار إلى رأسه. يا صبي! لا عقل لك؟... ابكِ ياولد! ابكِ وانتظر ما لن يعود! بكيت.. بكيتُ غيابَ زينة ورحّال، وصمت بصيرة وقسوة والدي" [ص: 42].

غلظةُ أزرق تقف على الضد من رقة ابنه عرزال وإنسانيته تجاه الحمامتين زينة ورحّال اللتين تحملان اسمي طفليه الغريقين، وتعاطفه مع الزنوج.

- العبودية والرق تمارس حضورها في بعض الروايات العربية، وهي هنا رسالةُ احتجاج صريحة ضد هذه الظاهرة. يسلط الكاتب الضوء على هذه الموضوعات من خلال سلوك أزرق اللاإنساني تجاه "زنوجِهِ" المطرودين والباقين في بيته رغم أنهم جزء من عائلته، نَبذهُهم كلهم إلا بصيرة، إنها من أهل الدار. "تحبُّ العبده يا عبد؟... مرد العبده إلى عبد يأويها..." [ص: 151].

- موضوع الحنين والناستولجيا (العودة إلى الجذور) حاضر في العديد من الروايات العربية الصادرة منذ الستينيات حتى وقتنا الحاضر، وفي هذا العمل أيضاً حيث تجسد في وصف الكاتب لرموز الماضي: البيت العربي القديم وحجراته [ص: 25]. ولا ينسى وصفَ البئر ومائه والموروث الشعبي، والحيوانات، وطريقة تمييز ذكور الحمام عن إناثها، والأم المريضة مبتورة الأطراف متمنيةً عودة أبنائها، وبصيرة الجدّة "الأزلية" تردد دومًا تعويذَتَها "حمام الدار لا يغيب وأفعى الدار لا تخون" [ص: 25]، و"العبيد" كأنهم جزء من عهد مضى [ص: 51-52]. هناك مواقف تجسد هذه الفكرة من خلال تقاطع الزمكانات (كرونوتوب) في ذكريات الراوي ومتن السارد.

- الطفولة و"الأيام الغابرة" المستمدّة من الماضي هي أيضاً ثيمة أخرى مهمة سلّط الكاتب الضوء عليها، رغم قساوتها، لكن عرزال، مع ذلك، يتحدث عنها برومانتيكية يحن إليها وإلى الماضي عامة. نقرأ في الرواية: "يبتسم. رائحة والدي! هو يضطرب إذا ما فكر في والده. يفتقده ولا يريد أن يلتقيه، هو يشتاق إلى أشياء كثيرة لا يدركها... رائحة الذرق اليابس... كنت في الثامنة..." [ص: 24]. رحتُ أعدّد على أصابعي الصغيره. بقي سفّار.. عوّاد.. رابحه.. وزينة ورحّال. حطَّ غادي على سطح القفص الكبير يتفقد داره، قفص الحمامة الأم. .. أكوّر شفتيَّ أحاكي هديله.." [ص: 29].

وتتضح هذه العلاقة بين عرزال وإخوته الذين تحمل الزواجلُ أسماءَهم، عندما يأتون بقواربهم إلى بيتهم القديم لزيارة قبر والدتهم كل عام، أو عند مجيئهم إليه آخر مرة ليعزّوه بغرق طفليه زينة ورحّال في المرسى.

كذلك تتجسد مشاعر الحنين بعلاقة عرزال الصميمية الرمزية بأخيه الأكبر وببصيرة الرمز، وبوصف رائع لها في ذكرياته عن طفولته حيث يطعمها... وينظفها بنفسه "... أذعنُ لفعل ما لا أحب من أجل مَن أحب، وأنا أحب بصيرة، وصرتُ أحبّها أكثر، بل صارت العجوز موجودةً أكثر مذ رحلت أمي. أشتاق أمّي.. أحبها كثيراً" [ص: 53].

بصيرة تحس بكل شيء لكنها لا تعبر عن نفسها، ويُلمّحُ أزرق والمؤلف بأنها غير موجودة فعلًا رغم وصف عرزال الدقيق لاهتمامه بها، وإنكار وجودها يحيّرُ القارئ ويصعب عليه فهم رمزيتها، إذ إنها إذا كانت كذلك يجب أن تكون حاضرةً في المنظومة السردية.

يصف الروائي كيف يخدم الطفل الأبيض هذه المخلوقة السوداء دون الكشف عن سر الاهتمام بها وسبب إبقائها في الدار حتى وفاتها، و"الغريب" أن الراوي يذكر أنها جدته أو جدة والدته رغم "عبوديتها" [ص: 80].

تُذكّرُنا هذه الرواية بأجواء "الصخب والعنف" لوليم فوكنر، واعتناء الخدم السود بالمعوق الأبيض، وهنا أيضًا "العبيد" جزء من الماضي. لا أعني أن السنعوسي تأثر بها، لكني أُشيرُ إلى تشابه الأجواء والبيئة1.

كرونوتوب الرواية:

لا يقدم الكاتب الزمانَ ضمن تطور الأحداث، بل تتقاطع الأزمنة هنا مع الأماكن أثناء سرد الذكريات: طفولة عرزال القاسية بشبابه، حاضِرِهِ بماضيه، أوصاف البيت القديم بالشقة الحديثة التي يسكن فيها منذ 30 سنة في المرسى، حيث يغرق طفلاهما وفراقه عن أمه منيرة.. هذا هو الكرونوتوب الذي يلخص جزءًا من مغزى الرواية: رجل محبط يُعاني من الخوف وعدم الثقة في شخصيته لطفولته القاسية، حيث يتركه والده عند والدته لسبب مجهول، جعله يخاف "الأزرق بحراً وأباً"، لم يُعلّم طفليه العوم، بل بالعكس يجردهما من الطوّافات وملابس السباحة في اليوم الذي أخذهما إلى المرسى لكي يبقيهما بعيدين عن البحر خوفًا عليهما، لكنَّ الموجَ يجرفهما، وفقدَهما أمام عينيه، لم ينقذهما، "جبان" تقول له زوجتُه منيرة، "سرّحته"، طلقته، تركته يلوك آلامه في كوابيسه و"رسومات شائهة الوجوه جاحظة العيون... رجل مربوطة أطرافه بخيوط موصولة بالسقف" [ص: 90].

الأسماء الأليغورية والأليغوريا:

في الفصل الثاني من الرواية يبدأ الكاتب (منوال) "مخطوطتَه" الجديدةَ بنفسه كشخصية محورية، وكراوٍ آخر"منوال" يحل محل "عرزال": منوال الخمسيني "الموتور" [ص: 109]. ولكل اسم من هذين الاسمين "الغريبين" معنى أليغورياً (وعظي، تعليمي، رمزي) خاصاً، منوال: آلة غزل، وحائك، يحوك السرد من جديد، أو هو مثل عرزال، من نفس الطراز الأدبي، ومع ذلك يصعب الحديث هنا عن منظومة أليغورية تعليمية حيث يكون لكل شخصية اسمها الذي يعبّر عن دورها في السردية.

وقد يرمز اسمه (منوال) أيضًا إلى البقاء والمعاودة فمنوال يبقى في بيتهم القديم حتى بعد وفاة والدته قبل 24 سنة [ص: 122]، أو إنه تجسيدٌ للرتابة وبؤس الحاضر حيث يبدو ذلك بوصف الكاتب للمكان "غرفة فيها يصف الشقوق ودفتر مذكراته"، والإحباط كما يبدو في أحد عناوين مذكراته: "صوت مَن ما ليس له صوت" [ص: 123].

وعرزال؟ كذلك اسمه "غير مألوف" بحسب قول المؤلف نفسه، غريب له عدة معانٍ أهمها: "موضع معد من الأغصان يتخذه الناطور فوق الشجر" خوفًا من الأسد. أو هو الناطور. والذليل، الحقير. الرذيل، فليس صدفةً أن تقولَ له زوجته منيرة: "جبان!" لخوفه من البحر ولغرق طفليه [ص: 13]. وانظر: عن معنى عرزال2.

الأسماء الأخرى معبّرة ومؤثّرة وغير مألوفة: قطنة المعزَة وقطنة الفتاة والزواجل: غادي، سفار، عواد، رابحة، فيروز، زينة ورحّال نفس أسماء أبناء أزرق، وزوجته وحفيديه.

"تنبّه من شروده وقت حطت فيروز على دكة النافذة..." [ص: 65]، "... قُتلت فيروز... لم يأبه والدي كثيرًا بفقد الحمامة الأم" [ص:67] "أمي، الحمامة الأم... التي رحلت" [ص: 175]، بالتأكيد إنه يقصد لامبالاة والده بوفاة أمه رغم دفنها لها بنفسه.

والحمامة الأم تحمل نفس اسم والدة عرزال: فيروز ماضي حمدان، نعرف ذلك في مقطع قصير عند دفنها وكتابة اسمها على شاهد قبرها.

يُجّسدُ غرقُ الطفلين الضياعَ والفقدَ في الأزرق، والتي يبني الروائي سردَه عليه، ويرمز اسمُ أمهما منيرة، إلى النورانية، لكنها تنهار لفقدها طفليها وضعف عرزال، ويقارنها بمصير الحمامة فيروز.

تظهر هذه الفكرة الأليغورية أيضًا عن "بصيرة" الرمز وعدم وجودها الحقيقي، كما يتضح في حوار المؤلف مع قطنة. يقولُ أزرق الأب لابنه "عرزال...ما بالك؟! بصيرة؟!... بصيرة من؟! ... أنت تتوهم أشياء غريبة عرزال!" [ص: 80]. ولهذا لا بدّ للناقد من تسليط الضوء على بصيرة، هل هي رمز عادي أم شخصية أليغورية موجودة في الرواية؟

تراقب العجوز العمياء أفعالَ الشخصيات من خلال "بصيرتها"، رغم عميها وصمّها وخرسها، لكنها ذات نظرة خاصّة؟ أعتقد أن الروائي قصدَ الرمز المتعارف عليه، ولم يفكر بالأليغوريا، لهذا يبين الكاتب لقطنة أن "بصيرة" غير موجودة حقًا على مسرح الأحداث، رغم حضورها في النص، لنقرأ: "أنتِ مغفلة تُشبهين بصيرة! سوف تضحكين. بصيرة من؟ ... يتلكأ يُجيبُ بغير يقين. بصيرة العجوز الساكنة أسفل السلم. تجيبه بما يشبه عتباً. أنتَ تؤمنُ بوجودها إذن! ينتفضُ كأنما يتبرأ من تهمة" [ص: 102].

وعلى الرغم من "ألغاز" هذه الرواية، وقد تبدو محيّرةً ومعقدةً أحيانًا لغموضها، لكنها بالتأكيد تتميز عن النتاجات الروائية النمطية المباشرة المنتشرة في العقدين الأخيرين.

يتجسد كل ذلك بأصالة اللغة وتجريبية النص والتركيز على تداعيات الوعي الذاتي "للمؤلف" وتقلب الأحاسيس الداخلية، فضلًا عن مضمونها الخاص والتناص وبنيتها التجديدية، وطرق سردها الحديث مثل البوليفونيا والوصف الحي، واعتمادها على تناص المخطوطين والرمز والأليجوريا والنقاشات الحية بين الكاتب والشخصيات المحورية المؤثرة.. وسنلقي الضوء عى هذه المقومات في مقال آخر.

عن الكتاب

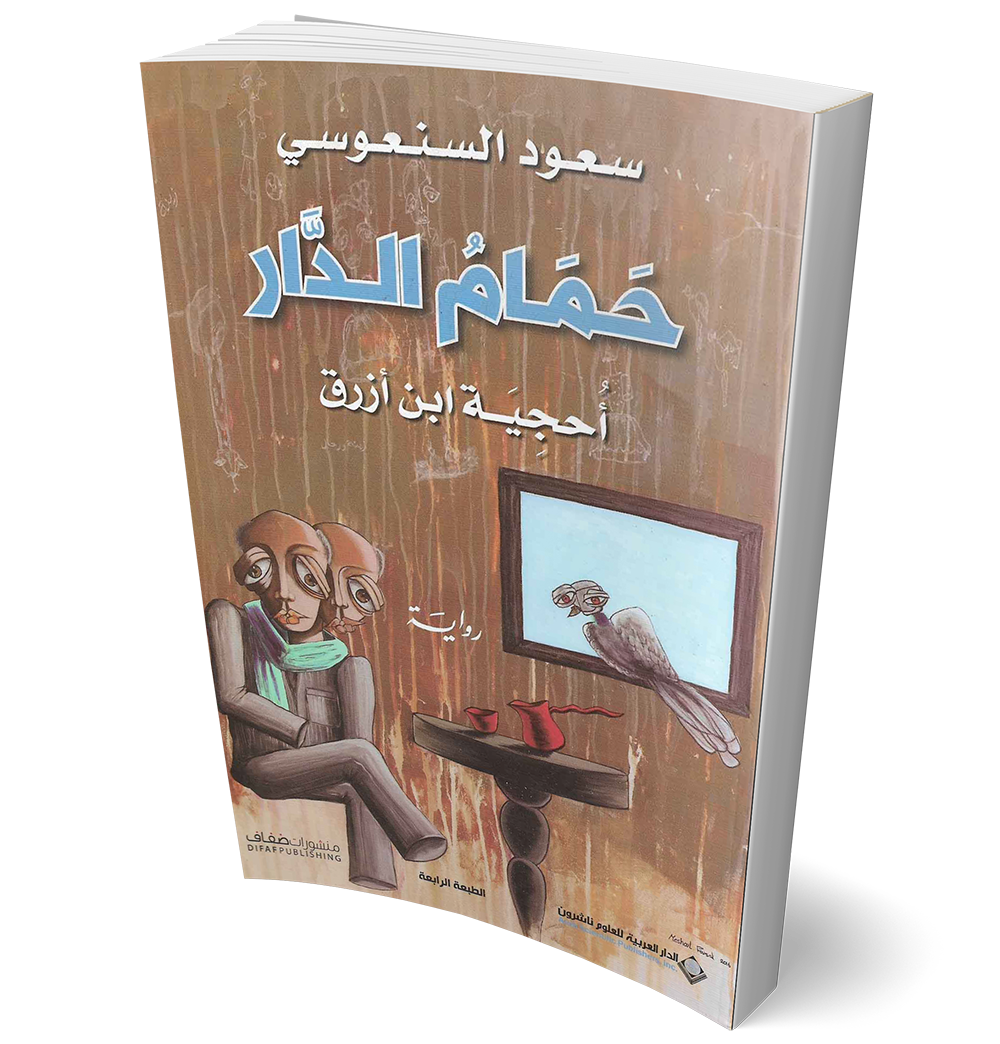

سعود السنعوسي. حمام الدار، أحجية بن أزرق. رواية، طبعة: 4، 2018.

1. وليم فوكنر. الصخب والعنف، ترجمة جبرا إبراهيم جبرا. دار الآداب، 1979.

2. عرزال: له عدة معانٍ أوردُ هنا أهمها من ويكيبيديا:

كوخ يُتّخذ من أغصان الشجر يثبّت فوق الأشجار أو على مرتفع، موضع يتخذه الناطور في أطراف النخل خوفًا من الأسد، وبيت صغير يُتخذ للملك أو القائد أثناء القتال، جحر الحيّه، الفرقة من الناس، الثقل، الذليل الحقير.