الأدب بحكم كونه مفعولاً ينتجه بشر في ظل قراءة تنم عن خبرة قد تكونت من خلال اشتباكه بالعالم في زمن ومكان محددين، يحمل في طياته قيماً معرفية تتصل بدرجة كبيرة بحالة الاشتباك هذه بين الأديب وظرفه الزماني والمكاني؛ ومن ثم فإنّ السعي إلى اكتشافها من قبل المتلقي يعني ارتداء هذا الأخير بوعي منه أو بغير وعي رداء مؤرخ يسعى للولوج في ماض لبيان ما كان يجري فيه1.

والرومانسية مصطلح أوربي المنشأ من حيث التحديد الاصطلاحي يأخذنا إلى هذه النافذة التي يمكن أن نطل منها على عالم فردي محض من خلال تجربة ذاتية، منطلقها عاطفي يرتبط بعلاقة ثنائية تجمع رجلا بامرأة، ومن ثم فإن الصوت الفردي والانصراف إلى مؤنث واستحضار جانب مما في الكون والطبيعة على اتساعهما جميعها يمثل أعمدة يقوم عليها هذا المصطلح2، لكن تجربة الأديب بإمكانها توسعة النظرة وتوسعة دائرة المعالجة بحكم النية والقصد اللذين تدخل بهما إلى عملها الإبداعي حال تشكيلها له؛ لذا نجد هذا المصطلح قد يلتحم بتوجهات فكرية أخرى كالواقعية وما يصاحبها من أبعاد سياسية3، تماماً كما نرى في تجربة واحد مثل الأديب المصري يوسف السباعي:

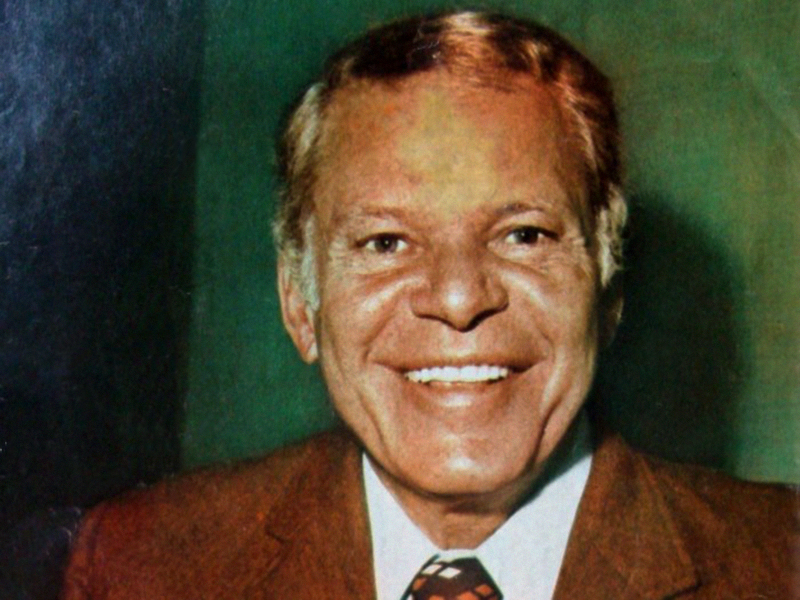

يوسف السباعي: بطاقة تعريف

لحظة ميلاده كانت قلقة –إلى حد بعيد – إنها كانت في العام 1917م، بعد أن قاربت الحرب العالمية الأولى على النهاية لتضع أوزارها في العام التالي 1918م، الغريب ولعل القدر قد أراد ذلك أن هذين العامين على وجه التحديد قد شهدا مواليد قدر لها بعد حين من الدهر أن تغير وجه مصر الحديث في العام 1952م، إنهم ضباط حركة يوليو من ذوي الرتب العسكرية الصغيرة والمتوسطة، وكان من بينهم يوسف السباعي4.

هذا الميلاد القلق أعقبه بعد نحو عامين انتفاضة شعبية سعى المصريون من خلالها إلى البحث عن أنفسهم، جواهرهم، معادنهم الحقيقية التي توارت قليلاً منذ أن دخل المحتل الأجنبي أرض مصر في سنة 1882م؛ إذاً فبعد ميلاد السباعي بعامين كانت يقظة الشعب في 1919م التي وجدت في سعد زغلول ورفاقه الدافع والملهم.. لكن ماذا أيضاً؟

تقول البطاقة التعارفية ليوسف السباعي: إنه نجل الأديب محمد السباعي الذي ترجم رباعيات الخيام من الإنجليزية إلى العربية، وله إسهامات في ترجمة عدد من أعمال شكسبير إلى العربية، ولعمه طه السباعي كتاب قام بترجمته إلى العربية للأديب العالمي جون ستيورات ميل بعنوان: "عن الحرية"، هذا عن الأب والعم، أما الابن "يوسف السباعي" فهو ابن هذه الحالة الثقافية النشطة التي لم تكن حكراً على بيت السباعي فحسب، بل كانت حالة عامة شهدتها الحياة المصرية تصعد وتعلو في النصف الأول من القرن العشرين5.

ويوسف السباعي قد تخرج في الكلية الحربية في عام 1937م، ومع كونه ضابطاً بالجيش ورفيقاً لكثيرين ممن أنجزوا حركة يوليو 1952م فقد كانت له اهتمامات أدبية؛ إذ ألف عدداً من المجموعات القصصية، وأصدر عشرات الروايات آخرها "العمر لحظة" في عام 1973م. أما عن وفاته ففي فبراير 1978م، تندرج أعماله تحت الاتجاه الرومانسي في الأدب، هكذا تقول المعاني المباشرة لنصوصه، ولكن لأن الأدب عالم لا يتوقف كثيراً عند القشور الظاهرية له؛ فإن بعض من قرأوا أعماله يرون في هذه الرومانسية بطانة تغلف رؤى سياسية واجتماعية التقطها هذا الرجل من خلال رصده لأحداث مصر في النصف الأول والثاني من القرن العشرين؛ فهل يمكن أن نطلق عليه هو الآخر "رب السيف والقلم"؟ إن الألقاب وجهات نظر، نسبية، وليست حكراً وليست ملكاً لا ينبغي لأحد من بعد من نطلقها عليه؛ ومن ثم فإن هذا التساؤل حتماً سيأخذنا إلى مقارنة، رؤية هنا وهناك؛ فالرائد الأول لهذا اللقب هو محمود سامي البارودي، هو أول من أطلق عليه ذلك؛ لقد كان ضابطاً بالجيش المصري، وله دور قيادي مع أحمد عرابي في هبة الشعب والجيش معاً في العام 1881م؛ لذلك كان رب السيف، ولم تقتصر ثورته على حمل السلاح وحده، بل ثار في ميدان آخر هو ميدان الأدب؛ فأعاد الحياة إلى القصيدة العربية بعد موتها ومعها قصائد وطنية في حب مصر.. هذه الثورة الأدبية جعلته جديراً بريادة مدرسة الإحياء والبعث (الكلاسيكية) في شعرنا الحديث.

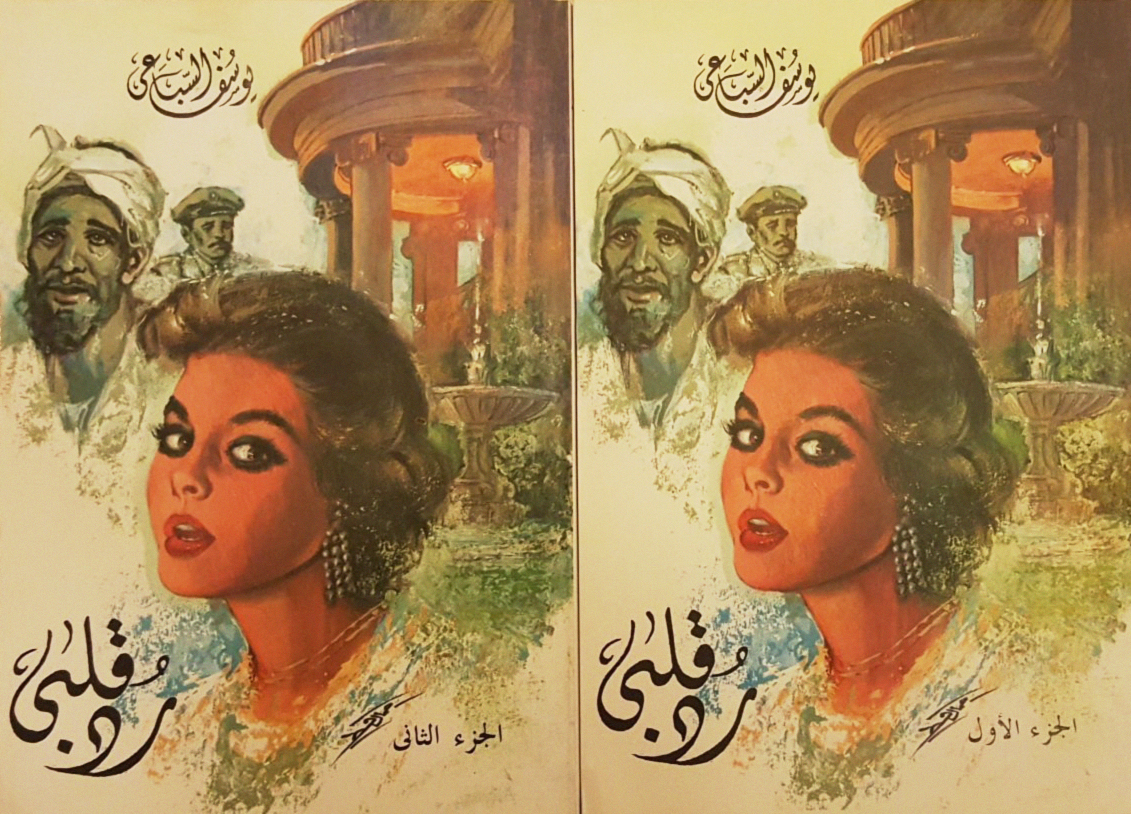

أما يوسف السباعي فهو ابن الجيش المصري الذي خرج وأخذ معه مصر في 1952م ليُسمع نفسه أولا والعالم من حوله هذه القاعدة المنطقية الحتمية: أنا أثور على واقع مظلم؛ إذاً أنا موجود.. ولم تقف ثورة السباعي عند الميدان العسكري، بل كانت كتاباته القصصية والروائية انعكاساً –إلى حد كبير– لانتفاضة في حقل آخر؛ وهو ما يقودنا إلى الإشارة إلى عدد من أعماله: "نائب عزرائيل": رواية 1947م، "أرض النفاق": مجموعة قصصية 1949م، "رد قلبي": رواية من جزءين 1954م، "ليل له آخر": رواية 1963م، "نحن لا نزرع الشوك": رواية 1969م، "العمر لحظة": رواية 1973م6.

إن الجاذب للانتباه في تاريخ إصدار روايته "رد قلبي" طبيعة الزمن الذي خرجت فيه؛ لقد كانت حركة الجيش التي ساندها الشعب في تلك الفترة غضة طرية، تجمع حولها ما يمنحها أسباب الحياة في داخل مصر وخارجها؛ وهذا ما يدعونا إلى الدخول في قلب هذا العمل:

"رد قلبي": التأليف ومرجعية الرؤية

فعنوانه ذو طابع زمني قلق؛ فـ"رُدَّ" بناء يحيل إلى الزمن الماضي المبني لما لم يسم فاعله (المجهول)، لكن هل هذا المجهول مجهول حقاً؟ إن بناء الفعل للمجهول واستحضار نائب الفاعل ليشغل مكانه يعني أن الفاعل إما شديد الوضوح بالنسبة إلينا؛ ومن ثم فلا يوجد ما يدعو إلى ذكره، وإما أن يكون هذا الفاعل شديد العمومية بحيث لا يبدو في ذات محددة، هنا يأخذنا راوي يوسف السباعي إلى هذا الصوت الناطق بضمير المتكلم الكائن في التركيب الإضافي "قلبي"، من هذا الذي يتحدث عن نفسه؟ هل هذا البطل المتكلم يأخذنا إلى كيان كبير يحتضننا جميعاً اسمه مصر، التي أرادت في لحظة محددة كانت بمثابة ساعة الصفر بالنسبة إليها أن تتحدث عن نفسها، بصوتها هي؛ لتعيد صياغة حاضرها ومستقبلها وفق إرادتها هي ممثلة في أبنائها؟

إن القلب مكمن الحياة في الإنسان، فيه الإحساس والوجدان، من دونه يتحول الجسد إلى جثة، كتلة صماء.. هل كان هذا حال مصر قبل يوليو 1952؟ هل كانت جسداً بلا قلب؟ أم كانت جسدًا بقلب مريض حملها على الأنين والتوجع لفترات طويلة؟ من هذا الفاعل الفارس الذي أتى لها بالقلب وبالحياة؛ فبعث فيها روحاً جعلتها مصراً جديدة متمنياً أن تغاير بها الحال الذي كانت عليه قبل ذلك؟ هل هذا الفاعل شخص واحد؟ أم أكثر؟

إن كل هذه التساؤلات تحمل في طياتها الإجابة، ويقوم راوي يوسف السباعي بدوره في تشكيل رؤيته لهذه الإجابة من خلال ثنائية: (الذكر والأنثى)، (الرجل والمرأة)، (علي وإنجي) داخل الرواية، إننا أمام طبقة سحقها إقطاع وسطوة مهيمنة جاثمة على الصدور لرأس مال أناني لا تعنيه إلا مصالح من يمتلكونه فقط، هذه الطبقة المسحوقة معبر عنها في الرواية بـ"علي" ابن هذا الفلاح الأجير.. لكن علي على تواضع طبقته استطاع الالتحاق بالمدرسة الحربية، وقد تخرج فيها ليصير ضابطاً بالجيش، في إشارة رمزية من قبل الراوي لا تخلو من وضوح إلى هذه الفئة من العسكر التي أفادت كثيراً من معاهدة 1936م التي وقعتها حكومة الوفد الوطنية برئاسة مصطفى النحاس مع الجانب المستعمر، سمح بمقتضاها لأبناء الطبقة الوسطى ومن دونها الالتحاق بالمدارس العسكرية بعد أن كانت امتيازاً لطبقة بعينها في المجتمع، على الضفة الأخرى "إنجي" بنت الطبقة الأرستقراطية، التي تعودت أن تعيش حياتها في أبراج عاجية معزولة، بيدها كل شيء، في وقت كانت فيه الأكثرية لا تملك شيئاً؛ حتى لقد أطلق على مصر بهذا الوضع الطبقي الضاغط بلد النصف بالمئة، هذا النصف الصغير جداً في عدده الذي يتمتع بكل المزايا وبيده مفاتيح الثروة، في مقابل تسعة وتسعين بالمائة يعيشون بخلاف ذلك.. ولا يخلو اختيار اسم "إنجي" من قصد وتعمد؛ فهو اسم أعجمي يأخذنا إلى بيئة غير عربية، تعكس واقع سلطة كانت تحكم مصر في ذلك الوقت (أسرة محمد علي/ الإنجليز/ طبقة المنتفعين المحيطين بالاثنين معاً)، وقد انفصلت –إلى حد بعيد– عن بقية الجماعة المصرية.

في رواية يوسف السباعي محاولة لتشكيل صورة رومانسية حالمة لواقع معيب، في روايته دعاية فنية بريئة لأحد مبادئ حركة يوليو التي كانت تنادي بالعدالة الاجتماعية، من خلال رغبة قوية في إعادة توزيع الثروة على أبناء الشعب، بدأت بسياسات الإصلاح الزراعي في ذلك العهد.. في رواية السباعي تقارب عاطفي لا يخلو من إشارات رمزية لها مغزاها بين "علي وإنجي"، في تعبير فني عن الحلم الذي نتمنى أن يكون، مجتمع مثالي بلا طبقية، تتقارب فيه فئاته عبر لغة تقوم على التصالح؛ فلا أنانية من قبل طرف يريد أن يملك كل شيء بناءً على قانون سيادي يعتمد على الاستحواذ والإقصاء، ولا حقد من قبل طرف آخر حولته الظروف إلى ساخط، متمرد، ثائر.. إن مجتمع ما بعد يوليو الذي كان يتمناه هذا الراوي الحالم يُفترض أن يقوم على الحب بالمعنى الواسع للكلمة، الذي يتجاوز مجرد الصلة العاطفية بين رجل وامرأة؛ ليصير الحب الذي يعني البناء والتغير للأفضل، وقد اعتمد السباعي في تشكيل هذه الرؤية المثالية على ثنائية (الرجل والمرأة)، بوصفها نواة الحياة من خلال اللقاء الذي يجمع الاثنين؛ فمن هذا المثنى نخرج إلى جمع ضغير اسمه الأسرة، ومنه إلى جمع كبير اسمه المجتمع والدولة، ومنه إلى جمع أكبر (البناء الإنساني في عمومه).

"رد قلبي" وتمدد الفن

ومن الواضح أن "رد قلبي" تمثل قراءة فنية قد امتدت لتصل إلى جذور في عمق الأرض المصرية الطيبة؛ فها هي ذي أسطورة "إيزيس وأوزوريس" الفرعونية القديمة، أسطورة الروح والجسد، والرحلة في ربوع مصر لجمع الأجزاء والحصول على الحياة؛ فإذا كان الجسم قد تفتت ومات فإنه بحاجة إلى قلب يوحده ويحييه.. لم يحتج كثيراً يوسف السباعي إلى التلفت هنا وهناك، هي هذه الأرض التي تتحرك بأبنائها لتعالج مشكلاتها، وإزالة مظاهر الأزمة فيها، ومن الفرعوني القديم إلى المصري الحديث نتوقف أمام الأديب توفيق الحكيم في هذه العلامة الروائية "عودة الروح" التي تعد شاهدة على عصر؛ لقد صدرت طبعتها الأولى في العام 1933م، وبين سطورها نفطن إلى أنها بمثابة محاولة لكتابة سيرة مصر في مطلع القرن العشرين قبيل انتفاضة الشعب في 1919م وخلالها، تتجلى هذه السيرة واضحة في النماذج التي تنطوي عليها الشخصيات الثلاثة الرئيسة في هذه الرواية: محسن، عبده، سليم، التي تهيم حباً بسنية بنت الجيران، إن هذه الشخصيات الثلاثة بتوسيع عدسة القراءة تمثل معادلاً فنياً للشعب المصري، كما تمثل سنية نفسها معادلا فنياً لفكرة الوطن عندما ترتدي ثوباً أنثوياً، هذه الأنثى التي تستحق منا جميعاً أن نهيم بها حباً وتقديراً، وأن نبقى على يقظة دائماً حتى لا ينقض عليها المتربصون في الداخل والخارج ليحاولوا اختطافها؛ فإذا كانت عودة الروح إلى الجسد تساوي الحياة؛ فإن عودة القلب إليه يعني ذلك أيضاً عند السباعي، وإذا كانت هذه العودة قد ارتبطت بشخصيات ثلاثة عند الحكيم، فإنها عند السباعي قد بدت في هذا الفعل المبني لما لم يسم فاعله "رُدَّ"؛ إن نقل القلب النابض بالحياة ليست وظيفة فرد ولا فئة ولا فصيل بعينه، ولكنها مسئولية الأمة كلها التي عليها أن تنهض بهذا الدور من خلال كل أطيافها.

تعقيب

هي لحظة البناء إذاً ما نتحدث عنها، والبناء يعني إقامة واقع مغاير لآخر قائم، هذا ما ترنو إليه الرؤية الرومانسية عند يوسف السباعي؛ وهو ما يجعلها تتقاطع مع رؤية أديب مصري آخر هو نجيب محفوظ صاحب "القاهرة الجديدة" التي صدرت طبعتها الأولى أواخر عام 1954م؛ فإذا كانت شخصيات انتهازية مثل محجوب عبد الدايم، وأخرى ساقطة مثل إحسان شحاتة تمثل معول هدم في هذا البناء؛ فإن شخصيات أخرى ثائرة مثل: علي طه وأخرى ملتزمة مثل مأمون رضوان تجسد أدوات ومقومات بناء جديد يؤشر لمصر جديدة تبحث عن ميلاد وظهور وحياة مغايرة يتوقع أن تأتي عما قريب؛ فجاءت هبة الجيش والشعب بعد صدور هذا العمل لمحفوظ ببضع سنين.

لكن المحك الفاصل بين الهدم والبناء، بين القديم والجديد يتوقف على مساءلتنا لأنفسنا، على ثقتنا بقدراتنا، بما يمكن أن نفعله؛ إنها لحظة الاختيار إذاً بين أن نكون أولا نكون، بين الوجود والعدم، هذه اللحظة الفارقة بين عهدين، بين حالين، بين النفي والإثبات هي لحظة قلقة شديدة التوتر يتصارع فيها ذاتان: إحداهما تقول "نعم"، امض لوجهك يا فتى، والأخرى تقول "لا" ابق على ما أنت عيه؛ فلا يوجد أفضل من الحائط لتسير إلى جواره بقية عمرك.. بين الاثنين يظهر الجدل والصراع الداخلي، ولحظة الاختيار هي لحظة الانتصار لإحداهما على الأخرى، إن العمر كله ربما يتوقف على هذه اللحظة، على ما ستتمخض عنه، لقد عبر يوسف السباعي عن ذلك من خلال عمل أدبي أخير هو روايته "العمر لحظة"، التي صدرت تعليقاً على حرب الساعات الست، حرب أكتوبر التي انتصر فيها صوت الأمل على صوت اليأس، وقرر المصري في هذه اللحظة عبور حواجز الخوف مقرراً أن يحدد مصيره بفعله هو؛ فأحال هذا العبور النفسي إلى عبور حقيقي يؤكد ويبرهن على أن انقطاع الحلم انقطاع الحياة، وأن الاستسلام للواقع بما فيه هو الجسد بلا روح، بلا قلب يحييه.

الهوامش

1. انظر: د. أحمد يحيى علي، الأدب وصناعة الوعي، الطبعة الأولى، 2017م، دار كنوز المعرفة، عمان، ص: 7- 8.

2. انظر: رينيه ويليك، مفاهيم نقدية، ترجمة: د. محمد مندور، عدد فبراير، 1987م، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، ص: 166- 167.

3. انظر: السابق، ص: 183- 184- 185.

4. انظر: عماد الدين عيسى، يوسف السباعي: فلسفة حياة وقلم، الطبعة الأولى، 1987م، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة. ص5-6.

5. انظر: لوسي يعقوب، يوسف السباعي: فارس الرومانسية والواقعية، طبعة 2007م، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ص: 8.

6. انظر: نبيل راغب، فن الرواية عند يوسف السباعي، الطبعة الأولى، 1998م، مكتبة الخانجي، القاهرة، ص: 22-23.

* صفحة لـ يوسف السباعي على الفيسبوك https://www.facebook.com/youssef.elsebaai