كانت ظاهرة تقديم "الأضاحي البشرية" عبر التاريخ، وما زالت، واحدة من أكثر الظواهر الاجتماعية ذات البعد الطقوسي- الديني غموضاً، وأشدّها إثارةً لأذهان الباحثين، فقد ظل السؤال الذي يطرح نفسه قائماً: لماذا ضحى الإنسان قديماً بأخيه الإنسان؟ وهل كانت الضحية نفسها تقبل -بمحض إرادتها- المشاركة في هذا الطقس الدموي؟!

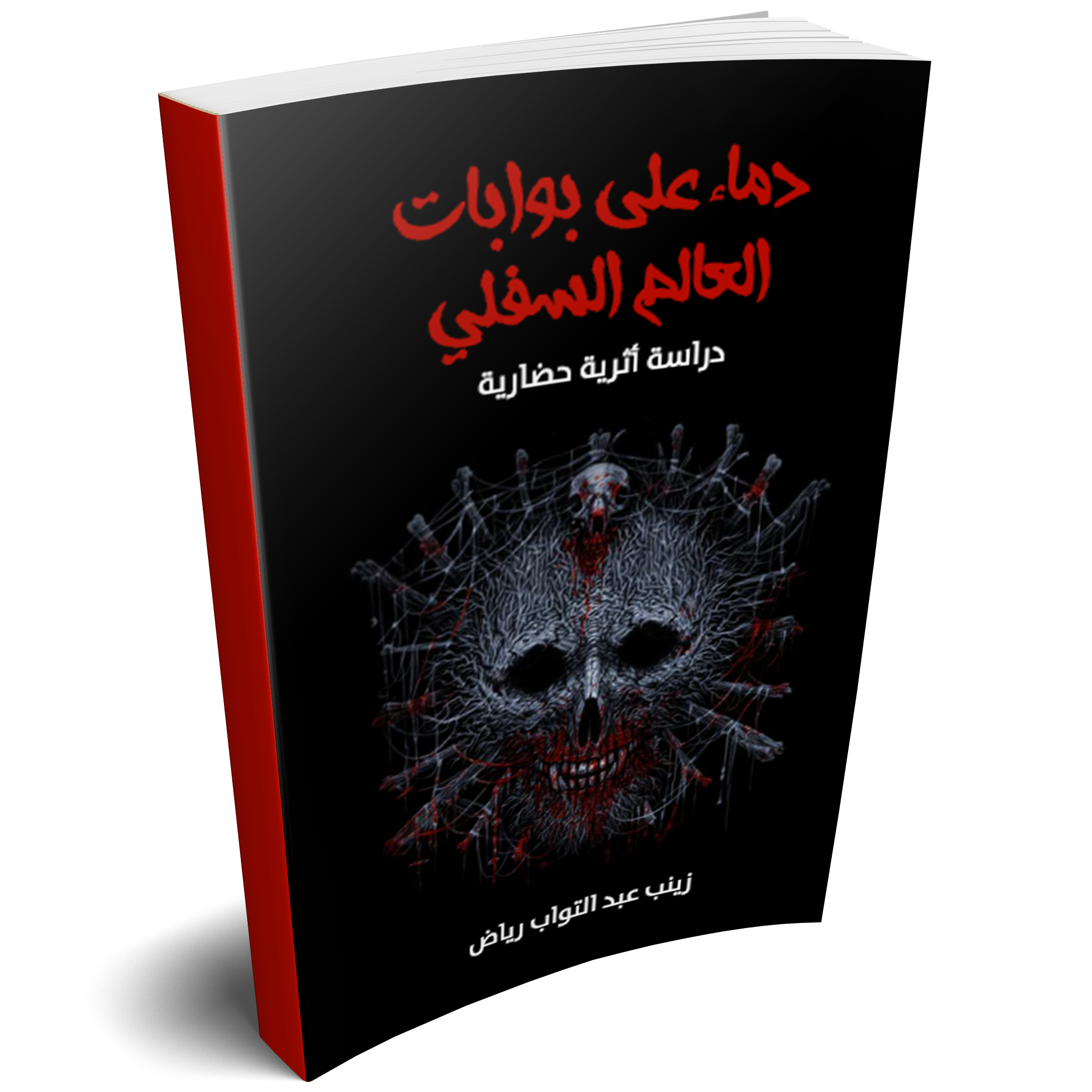

كتاب "دماء على بوابات العالم السفلي: دراسة أثرية حضارية"، للدكتورة زينب رياض، الأستاذة المساعد بكلية الآثار جامعة أسوان في مصر، الصادر مؤخراً، يقدّم سرداً تاريخياً شيّقاً لظاهرة تقديم "الأضاحي البشرية" عبر التاريخ. يبحث الكتاب في طقوس تقديم "الأضحية الآدمية"، التي كان متعارفاً عليها لدى العديد من الشعوب القديمة، وما زال موجوداً حتى الآن عند بعض القبائل البدائية المنعزلة في غابات الأمازون وغينيا الجديدة، وفق المؤلفة.

✧ أضاحي ما قبل التاريخ ✧

تقول د. "رياض" في مقدمة الكتاب: "عُرفت تلك العادة في العديد من دول الشرق الأدنى القديم، وعُرفت كذلك في أوروبا وتركيا والهند وغرب إفريقيا والأميركيتيّن وبولينيزيا، وغيرها من بقاع العالم. وكان لكلٍ دوافعها وأسبابها، لكن الغاية تكاد تكون واحدة".

وتعترف الباحثة، بدايةً، بصعوبة التوصل إلى فهم حاسم لتلك الظاهرة من الوجهة العلمية، مشيرة إلى أنه "ليس من السهل أبداً العودة لأكثر من 7 آلاف سنة مضت، لندرك ما كان يفكر فيه أسلافنا بالضبط، وما اعتقدوا في الحياة والموت؛ أو لنتصوّر كيف حاولوا تفسير أسرار الحياة والطبيعة وما يتعلق بهما، وما يزخران به من أشياء محيّرة، خصوصاً في ظل عدم استطاعتهم تدوين ما يختص باقتناعاتهم في تفسير ما كان يُحيط بهم من ظواهر وأمور غامضة".

ومع ذلك، فبإمكاننا الإمساك بـ"المفتاح" الذي يزودنا ببعض المعلومات فيما يخص معتقدات غريبة من هذا القبيل آمن بها الأسلاف، وذلك من خلال اللُقى والمُكتشفات الأثرية التي عثر عليها علماء الآثار هنا وهناك، كالرسوم والنقوش الصخرية والتماثيل البدائية والمذابح والأدوات الحجرية؛ فجميعها أشياء تُعطينا مغزى حقيقياً لدينٍ معين. وإن لم يكتب الأقدمون شيئاً، فبإمكاننا أن نستقرئ التاريخ بشأنهم، من خلال العادات والتقاليد التي لا تزال موجودة حتى اليوم، ومن خلال ما وصلنا مكتوباً على صفحات العصور القديمة.

وتفرّق المؤلفة بين "الأُضحية" و"القربان"، موضحة أن "القربان هو كل ما كان يقرِّبه العابد البدائي من معبوده، إلهاً كان، أو روحاً، في مناسبة دينية أو موسم محدد من صيده أو محاصيله أو طعامه، طالباً عونه في تحقيق منفعة أو اتقاء شر، أو وفاءً لنذر. أمّا الأُضحية، فهي القربان الذي يتقرّب به الإنسان إلى المعبود، وكان من الذبائح الحيوانية أو البشرية لدى بعض الشعوب".

ويُقصد بـ"التضحية البشرية"، هنا، عملية قتل لشخص واحد أو أكثر، وتقديمه كقربان ضمن شعائر الطقوس الدينية أو الممارسات الجنائزية، وقد عُرفت التضحية البشرية في مختلف الثقافات عبر التاريخ القديم، وما زالت موجودةً حتى عصرنا الحديث في العديد من القبائل البدائية، بفرضية أن التضحية هي استرضاء للآلهة والأرواح وجلب للمنفعة. وغالباً ما كان الشخص المُضحى به سعيداً عند تقديمه قرباناً؛ بل ويعتبر ذلك "تشريفاً له"!

ويعزو بعض علماء الحفريات تقديم الأضاحي الآدمية، إلى أنها كانت وسيلة لتجديد دماء الأسلاف وضمان بعثهم من جديد في العالم الآخر، بواسطة التضحية البشرية أو تقديم الطعام إلى المعبود الحيواني "الطوطم"، فضلاً عن الرغبة في "توحيد" روح المُضحى بهم مع أرواح أجدادهم، الذين كانوا يمثّلون قيمة عظمى بالنسبة للقبيلة.

لذلك، استخدم إنسان ما قبل التاريخ اللون الأحمر بكثرة في رسومه وطقوس دفنه. وكان هذا اللون يرمز إلى الدم، الذي هو قوة وحياة. وأعطى الإنسان البدائي للدم دلالات عدة؛ من بينها الاعتقاد السائد بأن تقديم الأضاحي من أهم الممارسات الطقوسية التي من شأنها أن تمنع سخط الآلهة، وتقي من غضب الطبيعة.

وتنوه الكاتبة إلى أن أشكال التضحية اختلفت عبر العصور القديمة، وذلك بحسب تصوُّر تلك المعتقدات البدائية وعلاقتها بالزمان والمكان. ولعل الحس الإنساني بالخطيئة وعمق الرغبة في الخلاص منها، كانا من أهم الأمور المؤثرة على أنظمة التفكير الديني والميثولوجي غير الناضجة في العديد من الحضارات. وهذا ما جعل الإنسان القديم يستعين بكهنة أو وسطاء أو بطقوس معينة، يظن أنها هي الأصلح من غيرها لتقديم الأُضحية البشرية.

✧ إعدام "أعداء الشمس" ✧

توضح الكاتبة أن ممارسة طقوس تقديم الأضاحي البشرية شاعت في الماضي البعيد لدى عدد من القبائل الإفريقية، التي عاشت في نيجيريا وأوغندا وتيمبكتو (مالي)، حالياً. وكان الاعتماد الأكبر في ذلك على الأطفال؛ إذ اعتبروهم في أعلى رتب الأضاحي البشرية مكانةً، وكان الغرض من ذلك هو "تحقيق الأماني والرغبات، ومنح القوة وإرضاء الأرواح".

واتخذت قبائل "البامبارا" من الحجر أو الشجر أو أماكن وجود الماء، محاريب لذبح الأضاحي، حيث قام اعتقاد تقديم الأضحية لدى هذه القبائل على أن القوى الحيوية للذبيحة تنتقل إلى من تُقدم إليه الأُضحية. وفي العادة كان يُضحى بحيوانٍ أليف، مثل كبش أو طير. أمّا عند التضحية بالبشر، وهو أمر نادر الحدوث على كل حال، فقد جرت العادة أن تكون الأُضحية شخصاً أمهق، ذا شعر أشقر أو أحمر اللون، ممن يُطلق عليه اسم "عدو الشمس"، لا لشيء إلاّ لمجرد أنه يعاني نقصاً خلقياً في صبغة الميلانين، لا ذنب له فيه!

وتتحسس المؤلفة طريقها بحذر، نوعاً ما، وهي تتحدث عن موضوع الأضاحي في مصر القديمة، حيث تقول: "يعدُّ موضوع الأضاحي البشرية في مصر الفرعونية من الموضوعات الشائكة، التي تُؤخذ على حذر؛ فهناك من يُنكرها وهناك من يعترف بها، وإن كانت الغلبة لمن لا يعترف بوجودها في مصر لتعارُضِها مع فكر المصريين القدماء".

تضيف: "في المقابل، يرى بعض الباحثين، لا سيما غير المصريين، أن هناك أدلة على معرفة الفراعنة للقربان البشري في عصور ما قبل وبداية الأسرات. ويرى هذا الفريق أن تلك الأدلة قد تنوعت ما بين العثور على دفناتٍ لأضاحٍ بشرية، وبين مناظر نقوش ورسوم متنوعة أشارت إلى وجود عادة التضحية البشرية في مصر آنذاك".

واكتُشفت أول أدلة معرفة التضحية البشرية في مصر منذ نهاية عصور ما قبل التاريخ، وبداية عصر الأسرات، وخاصة في فترة نقادة الثانية 3500–3200 ق. م. إذ عُثر في بعض جبانات تلك الفترة على ما يُشير إلى عادة تقطيع أوصال جسد المتوفى، وذلك على غرار ما جاء في مقابر "العضايمة وهيراكونبوليس ونقادة"؛ ففي جبّانة هيراكونبوليس عُثر على العديد من الدفنات الآدمية التي كانت الجماجم فيها فُصلت قصداً عن الأجسام، وظهرت علامات القطع على فقرات الرقبة.

✧ أجساد المستنقعات ✧

لم تكن ظاهرة "التضحية بالبشر" قاصرة على الشعوب الإفريقية أو الشرقية دون غيرها، كما يعتقد بعض الناس، فقد مارس الأوروبيون الأوائل هذا النوع من الطقوس البدائية بأشكالٍ مختلفة، ذبحاً وحرقاً وإغراقاً، وانتشرت تلك الممارسات على نطاق واسع في شمال غرب أوروبا؛ وحفظت برودة المناخ نماذج عدة من هياكل وأجسام لأضاحي بشرية فيما عُرف بـ"أجساد المستنقعات"، أقدمها يرجع للعصور المجهولة.

وعثر الباحثون على جثامين عدة في حالة جيدة للغاية، رغم مضيّ نحو 2000 سنة على موت أصحابها. وكان من بينها جثة رجل أُطلق عليه اسم Tollund man عُثر عليه مصادفةً في أحد مناجم الفحم بمنطقة "تيلاند" الدنماركية عام 1950، وأدهش العلماء بتعابير وجهه الفتيّة، حيث بدت الجثة كأنها مومياء طبيعية تماماً.

هذا بخلاف الجثة التي أُطْلِق عليها Bockstensman، والتي اكتُشفت قرب مدينة "فاربيرغ" الدنماركية، وكانت لا تزال في ملابسها العائدة للعصور الوسطى. كما عُثر في السويد أثناء التنقيب الأثري في بحيرة جافة على جماجم آدمية من عصر "الفايكنج" قُدِّمت كقرابين بشرية، تخترق أوتاد محاجرها، علاوة على جمجمة حُشرت بداخلها قطع من الجماجم الأخرى، ويؤرخ ذلك بنحو 8000 عام مضت.

وتشير الكاتبة إلى أن أغلب الجثامين المُكتشفة في أراضي القارة الأوروبية، ترجع إلى الفترة ما بين 375– 210 قبل الميلاد. وأظهرت التحاليل التي أُجريت على هذه الجثث، أنهم ماتوا كأضاحي، وأن تقديم البشر للآلهة المزعومة كان عادة أوروبية منتشرة خلال العصر الحديدي.

ووفق الكاتبة، قُدِّمت الأضاحي البشرية على مدار التاريخ البشري في العديد من دول العالم منذ أقدم العصور. وهناك العديد من الشواهد في الهند والصين واليابان وأوروبا والأمريكيتين تدل على قِدَم ممارسة تلك العادة؛ إذ كان يُقدم عدد كبير من الجنود والسائقين كقرابين، وكانوا يُدفنون مع الحاكم لكي يكونوا في خدمته حال الحاجة إليهم في العالم الآخر.

وتفسر المؤلفة، في ختام الكتاب، هذه الظاهرة الوحشية التي تفرّد بها الإنسان عن غيره من المخلوقات، بقولها: "إذا كانت الدماء هي رمز الحياة بجريانها في الشرايين أثناء الحياة، فقد اعتقد الإنسان البدائي أن الدماء هي أيضاً رمز الحياة، بسفكها وتقديمها للإله بعد إزهاق روح صاحبها؛ إذ يعتقد بأن جريان الدماء على المذابح أو أمام تمثال الإله فيه تجديد للحياة. وما هذه إلا تصوُّرات رسمها الإنسان البدائي بتخيلاته الساذجة".