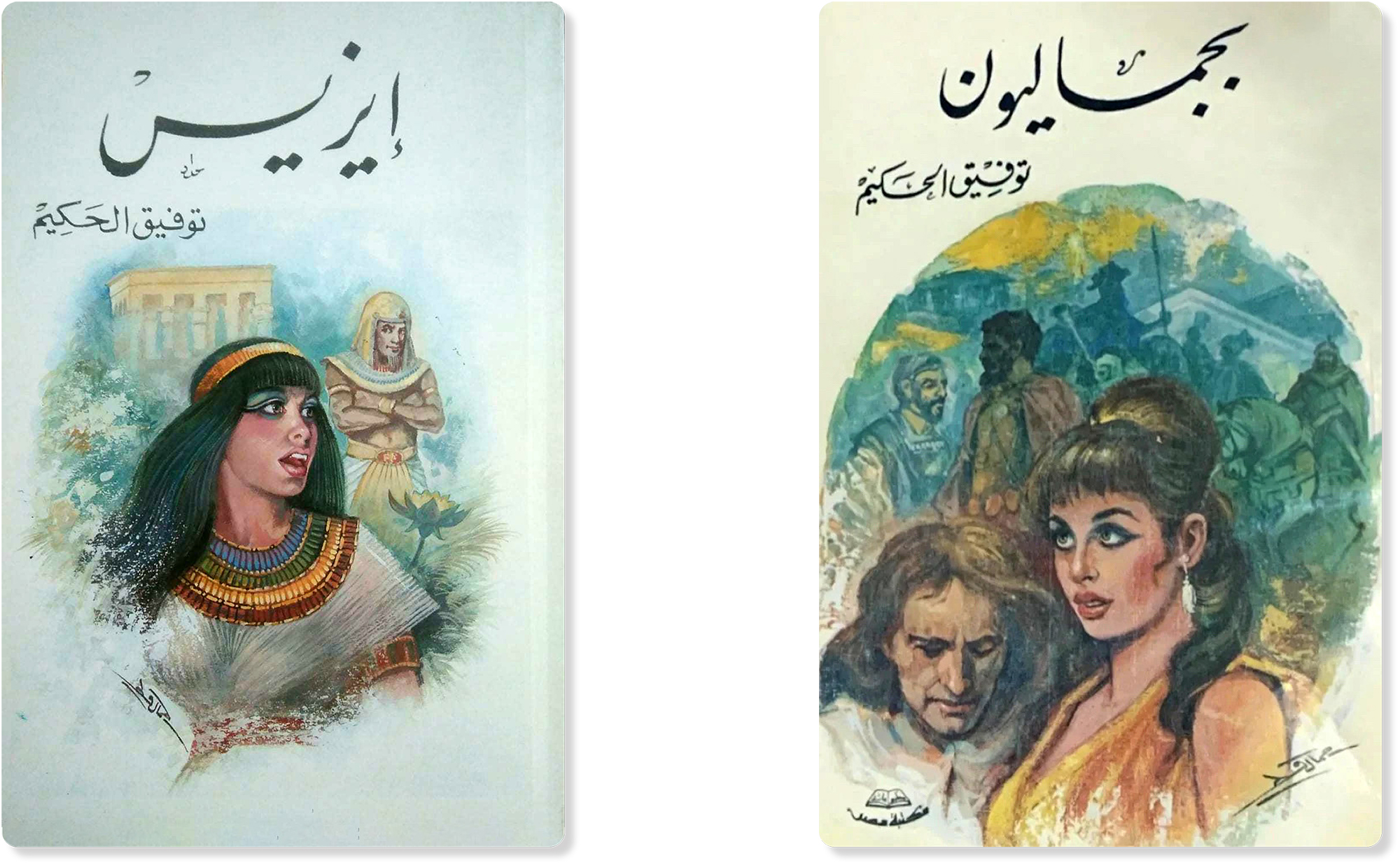

"اليوم أُقيمُ مَسْرَحي داخل الذهن، وأجْعل المُمثلين أفكارًا تَتحرك في المُطلق من المَعاني مُرتدية أثواب الرموز". يُفْصح توفيق الحكيم عن خطته الفنية في مقدمة مسرحية (بِجْمَاليون) عندما ظَهرتْ عام 1942، وكان قد كَتب عَن الأُسطَورة ذَاتِها مَسرحية مِن فَصل وَاحد، حيث احْتلَّت (جالاتيا) محل التمثال في مَرسمِ بِجْمَاليون، عندما أنْعَمت عَليه رَبَّة الحُب والجَمال فينوس فَنَفَخَت روحًا في الحجر. لكن الحكيم في مسرحيتِهِ رَكَّز عَلى مُعاناة الفَنَّان المُتردد بين عُبوديته للمثالِ والتصاقِه بِالحياة اليَوميَّة، مَا يعكسُ فكر الحَكيم الذي تَهفو نَفسه للجَمَال المُطْلق لَكن قُدراته كَفنان/ أَديب مَحكومة بأدواتهِ وتَقاليد كثيرة. تَفتنهُ المَرأة التي تتبذل في أعياد فينوس كما سحرت الزَوجة الخَليعة رَاهب الفِكر في رُواية الحَكيم (الرباط المقدس)، لكن هُنا يَتزوج بِجْمَاليون مِن مَعشوقتِهِ، وَيُنجِب مِنْهَا وَلدًا فَينْتَصر للحَياة لا للمِثال.

أغرقة الأسطورة

هذا ما صَنَعهُ الحَكيم، حَيثُ مَزَج بَيْن أُسْطُورَة بِجْمَاليون الصَقلية وأُسْطورتين أخريين هما أُسْطورة نَرْسيس (نَرْجس) وجالاتيا، وإن كان المُبرِّر قَائمًا في مَزْج نَرْسيس بأسطورة بِجْمَاليون، حيث نرجسية بِجْمَاليون كإنسان يُطاول الآلهة في الخلق، غير أن جالاتيا حُورية البحر لا تُشبِه التمثال في شيء، ولا تَحْمل أبعاد شخصيتها الأسطورية أو أي ملمح منها، هو مجرد استلاب المسمى، أيضًا تخلى الحكيم عن شخصية إكو/ الصدى التي ترتبط بنرسيس ارتباطًا حميمًا، وقد ماتت تولهاً في حبه، واستعاض عنها بشخصية آيسمين التي أضافها في معالجته بديلاً عن الأسطورة"1، وكذلك شخصية آيسمين أخت أنتيجون ابنة أوديب في الأسطورة اليونانية، لا تمتُّ بصلة إلى آيسمين سوفوكل، أو متن الأسطورة نفسها، فقط المُسمَّى. ربما السبب في هذا الاستبدال هو عجز شخصية إكو أن تُفصح عن مشاعرها لتَرديدها مقاطع الكلمات الأخيرة فقط؛ فقدَّم الحكيم منها تنويعة على النحات بِجْمَاليون عاشق الصورة والمثال، بينما المثال غائب في الخلود الأخرس كما كانت آيسمين تمنح الحب لنرسيس.

في النسخة التي قدمها كاتب (فن الهوى) أوفيد، تزوج بِجْمَاليون من تمثاله، وأنجب بافوس بمباركة فينوس التي أطلقت اسمه على الجزيرة. لكن بِجْمَاليون الحكيم كان متمردًا ساخطًا يبحث عن اليقين، وبمُجرَّد أن صارت جالاتيا امرأة بنهاية الفصل الأول ابتعد المؤلف عن الأسطورة، وتابع خلق بناء تصوره الخاص، وفي خلال خطاب الشَخْصيات يُختزل النص الشفاهي في مسار التجسيد متعدد الوسائط للنص الدراسي إلى نسق كلام حواري، ليسمح للشخصيات أن تقدم نفسها مباشرة على خشبة المسرح، كما أشار إلى ذلك بشكل مؤكد الكاتب المسرحي (فريد ريش دورينمات): "يجب أن ينشأ الحوار من موقف، ويجب أن يؤدي إلى موقف آخر بالتأكيد، والحوار الدرامي يعطي سببًا لشكل الحدث وقوته، وينشأ منه موقف جديد ينشأ منه حوار جديد".

فالنموذج الدرامي -بِجْمَاليون هنا- مثال خيالي يختلف عن شخص الإنسان الحقيقي، فهو بناء متعمَّد، الغرض منه إظهار حقيقة أن مجموعة من المعلومات هي التي تحدد دوره الدرامي في النص، والذي يكون في الغالب موضوعاً نهائياً ومغلقاً، ويمكن استنفاده في أكثر الأحوال بختام الحوار وإسدال الستار، والنص الجيد لا يجعل من الممكن مطَّه في تحليل دقيق، بينما مقدار المعلومات التي يمكن جمعها عن شخص حقيقي لا نهائية نظريًا (كيف يعيش بِجْمَاليون مع جيرانه، في حياته، مع الناس في السوق وأصحاب التماثيل من هواة وزملاء.. إلخ)، وبالتالي تكون نتيجة تلك المحدودية في المعلومات المتاحة عن النموذج الدرامي المسرحي، أن تصبح كل معلومة مستقلة أكثر أهمية، حتى أكثرها تصادفية.

يقول توفيق الحكيم في كتابه (سجن العمر): "وهكذا بدأنا المسرح نحن أيضًا كما بدأه الأقدمون بمرحلة الارتجال. ثم انتقالنا إلى مرحلة التأليف نحن أيضًا. اتفقنا نحن الثلاثة [أصدقاء الحكيم، وأخذوا يجتمعون في أوقات الفراغ لإلقاء تمثيلية مُرتجلة، هم المؤلف والممثل والجمهور] على أن نجتمع عصر كل خميس في منزل أحدنا كان له منظرة للضيوف منفصلة عن بقية البيت جعلنا منها مسرحًا صغيرًا وتطوعت أنا بتأليف المسرحية، وكنت أحْرص على أن أُفصِّل دور البطل فيها على مقاسي، وأحشد له المواقف الهامة، وأضع على لسانِهِ العبارات الفخمة الضخمة وعرف تلاميذ الناحية والجيرة بأمر مسرح المنظرة هذا وما يمثل فيه. فجعلوا يتوافدون للمشاهدة وبذلك أصَبْح لدينا الرواية التي تؤلف والممثل الذي يُمثل والجمهور الذي يُشاهد".

وبعد انهماكه في قلبِ الحُجرة رقم 48 بالمكتبة المسرحية في باريس وزيارته لكل مسرحية تعرض هناك يحاول أن يتذكَّر خصائص هذا الفن حتى يكتب فيه عندما يعود إلى مصر: "إن مآسي سوفوكليس وروايات كاليداس الهندي وفاوست جوته لهي كلها أدب صراح، وتدخل على النفس بمجرد قراءتها لذة فنية كاملة بغير حاجة إلى مسرح وممثلين... لقد أعدت النظر أخيرًا في مأساة هيبوليت ليوربيديس ففضلتها على فيدر لراسين مع أن راسين راعى مقتضيات المسرح في عهده وحذف الكورس، فوجدت أنا الجمال في هذا الكورس المخفي الذي أسمع همسه القريب وآهاته المتقطعة ونوحه المخنوق، ثم هدوءه العميق ثم نهوضه وصياحه وإعلانه الانتحار، لهو شيء بعيد عن المسرح، قريب من المعبد، عسير على الكلام تفسيره، مستطاع للموسيقى وحدها التعبير عنه"2،

جوقة إيزيس وأوديب

طبّق الحكيم نظريته عمليًا في مسرحيته (إيزيس)، حيث تظهر الجوقة في أول المسرحية في هيئة سبعة رجال على رؤوسهم قلانس؛ كأنها أذناب عقارب وفي آذانهم تتعلق أقلام من القصب، وينفخون في المزامير ويتكرر ظهورهم على شكل مجموعة من أهل القرية عندما يحرضهم شيخ البلد على طرد إيزيس، وعندما يظهرون أمامها يصورون لها كيف شاهدوا مقتل أوروريس، وعندما يجتمع الشعب في الساحة أمام قصر طيفون لمحاكمة حورس، وكذلك استخدمها في مسرحيته (أوديب) على النحو الذي قدمه الإغريق في مسرحياتهم التراجيدية؛ إذ تتجمع الفرقة أمام ساحة القصر، ويقف أوديب بجوار الكاهن كريون متهمان، بينما في أوديب سوفوكليس كانت الجوقة مرافقة لأحداث المسرحية من بدايتها يمثلون أهل المدينة في موقف المتفرج على المذابح التي أطاحت بشعب طيبة، لكنها في مسرحية الحكيم تلعب دور محاكمة القضاء عندما يكتشف أوديب أنه قتل أبيه وتزوج أمه. وحتى عندما لا يكون للكورس دور حتمي كما في (بِجْمَاليون) يجعله الحكيم مكونًا من تسع حوريات يقدمن رقصات رشيقة يشاركن في الحوار ويعلقن على الأحداث.

"يُقبل الحكيم على قاعات المُوسيقى يَسْتمع بكل شغف ولهفة، وكان يحضر أحيانًا حفلين في اليوم الواحد، وحضر ذات مرة ثلاث حفلات في يومي السبت والأحد، استمع في الأولى إلى (ذهب برلين) لفاجنر، وفي الثانية لسيمفوني فانتاستيك لبرليوز، وفي الثالثة للسيمفونية السابعة لبيتهوفن واستمع لشتى ألوان الموسيقى من إسبانية وروسية وتركية، حتى اعتادت أذنه على تلك الموسيقى السحرية، وأصبح يستطيع التمييز بين الألوان المختلفة، والسمات المميزة للموسيقيين العالميين وتدغدغ الموسيقى حسه الفني في ذلك الوقت المبكر من إقامته في باريس، وكان قد اعتاد على السهر في مقهى (سيرانو) بحي مونمارتر، وعرف الساقي الفرنسي فيه ذلك الأديب المصري الشاب الذي يحمل أوراقه ليكتب في المقهى حتى أول تباشير الفجر. يكتب الشعر والحوار التمثيلي3. ويقول الحكيم في (تحت المصباح الأخضر): "أوشكت أن انتهي من طور التفكير ولا ينقضي للبدء في التنفيذ غير الموسيقى، موسيقى من طراز (سترافنسكي)، ولسوف تقرأ (شهرزادي) وتتعرف فيها ملامح مونمارتر.. إن شهرزاد في نظري لم تكن يومًا قصة الخيال والبذخ والخرافة كما فهمها الشاعر (كاتول سنديس) في قصيدته، والموسيقي (ريمسكي كورساكوف) في قطعته الموسيقية، ولكنها عندي قصة الفكرة والحقيقة العليا". إنه يُصغي إلى الموسيقى لا للفائدة ولا للاطلاع ولا حتى للحاجة الفكرية أو السمو الروحي إنما للحياة نفسها. إنه يعيش بين أنغامها. يفكر في أن تنتهي مسرحياته كما في قفلات المعزوفة.

الجمال المثالي للنهايات

هذا النوع من النهايات المسرحية المغلقة؛ يعتمد على ما إذا كان نقص المعلومات وقيمة الصراعات التي تصل إلى حل بالضرورة، أو نسبيًا من خلال المعلومات التي يقدمها في النص المسرحي نفسه أو يعتمد على إمكانية حل الصراعات، من خلال تَدخُّل خارجي لنموذج درامي، لا يلعب أي دور في صلب النص (الآلهة في بِجْمَاليون مثلاً) تلعب دور الإله من الآلة لاسيما في مسرحيات (يوربيدوس)، كما نرى في النسخة المفقودة من مسرحية (إفيجينيا في أوليس) ذات النهاية المغلقة، حيث تظهر الإلهة (أرتميس) وتُعلن عن نيَّتها في أن تحل محل (إفيجينيا) على مذبح التضحية في صورة أنثى الأيل، وبذلك تحل صراع (أجا ممنون) الأخلاقي الذي استعد للتضحية بابنته من أجل اليونان وبالمثل ينزل (بلاوتوس) الإله (جوبيتر) على سحابة في نهاية مسرحية (أمفيترون) لكي يوضِّح للزوج المشوش كل ما يتعلق بالعلاقة العاطفية، وفي المقابل يشير فتح المسرحية إلى الصورة الفكرية لصراع القيمة والتباس المعايير، وهي مسألة لا توجد في مسرح الحكيم، فهناك على الرغم من ذلك، نصوص أخرى لم يحل فيها المؤلف أبسط الأسئلة الأساسية، كما في مسرحية توم ستوبرد (البهلوانات) التي يُصدر فيها قرارًا غير تقليدي بشكل واع لإخفاء معلومات مهمة في نهاية المسرحية، حيث تأخذ حبكة المسرحية شكل اللغز البوليسي التقليدي مع التعديل؛ فجريمة قتل أستاذ الفلسفة (ماكفي) التي تحدث على خشبة المسرح المفتوحة في بداية المسرحية تظل دون حل حتى النهاية، ويعبر أحد الأحاديث الختامية على لسان البطل عن هذه الرسالة بوضوح:

"الحقيقة بالنسبة لنا، نحن الفلاسفة، يا مستر (كروتش) هي دائمًا حكم مؤقت؛ فنحن بالتأكيد لن نعرف أبدًا من أطلق النار على (ماكفي)، بعكس روايات الألغاز؛ فالحياة لا تضمن حل العُقْدَة، وإذا جاء حَل العُقْدة، كيف يمكن أن نعرف إن كنا نصدقها من عدمه".

على خلاف ذلك لم يكن توفيق الحكيم يُقدِّم تساؤلات من هذا النوع، فلا شيء صادم أو محيّر للنهاية، والخيط الذي يصل بين الحَبْكَة المَسْرَحية والموسيقى والفَنْ التَشْكيلي لا يَنْقطع، يذهب ليشاهد مسرحية راسين (أندروماك) في الكوميدي فرانسيز ويصور مشاعره: "إن كل وقفة فوق المسرح من وقفات ممثل التراجيديا يجب أن يكون لها جمالها المثالي في فن النحت.. كل ممثل أو ممثلة للتراجيديا يجب أن يُنتقى من بين أصحاب الأجسام التي تصلح في ذاتها نماذج فنية للمثالين.. إن الصلة وثيقة جدًا بين فن النحت وفن تمثيل التراجيديا.. كما هي وثيقة بينه وبين فن الموسيقى.. إن أصوات ممثلي التراجيديا لا تُنتقى عفواً.. فليس الإلْقَاء الطبيعي هو المطلوب في التراجيديا، كما هو الحال في الدراما والكوميديا؛ وإنما يجب أن يكون الصوت والحركة في التراجيديا كما هو الحال في الأوبرا، خاضعين قبل كل شيء للأوضاع المعروفة في فنون النحت والموسيقى والعمارة والتصوير". وهكذا يَسْتخدم الصور الفنية التي تنطبع في ذهنه لتنعكس على إنتاجه المسرحي، على سبيل المثال يرسم صورة ليوم الدينونة كما رآها في لوحات اللوفر في مسرحيته (شجرة الحكم) التي يصور فيها صُورَة لمليونير صاحب متحف يقول لصديقه رئيس الحزب:

المليونير: لا أستطيع أن أجيب بإسهاب رجلاً لا يفهم في الفن، ولكني أقول لك إن الإحْساس بالشيء الجَميل هو المُهم، وأن كَلمة أخصائي أو خبير، ليس لها أهمية كبرى في الفنون. لست أدري أن أخفي عنك أني لم أجد فرقًا كبيرًا بين اللحظات التي كنت أجلس فيها بمنزلي أتأمل لوحات (هوجارت) الهَزْليّة عن الأخلاق والعوائد الإنجليزية في القرن الثامن عشر، وبين اللحظات التي كنت أجلس فيها على منصَّتي أنْظُر إلى ما يحدُث أمامي من مَناظر المساجلات والمجادلات والمشاغبات! ولقد كنت أتأمل إشارات الخطباء في مواقفهم الخطابية فأتذكر نقد النقاد للوحات (جروز) في إغراقها المسرحي، وأشاهد الهَرَج والمَرَج الذي يَقع أحيانًا أمامي، فأتذكر لوحة (المهرجان الفلمنكي) بريشة (روبانس)! عَينُ اللَّذة الفنية دائمًا، وما كان عملي إلا حلقَة في سلسلة هوايتي للفن الجميل كما تقول!

الرياضي: لا تنس أننا كنا نعمل داخل إطار خاص! إن من السَهْل أن نَخْرُج من الحَياة كلها، ولَيْس من السَهل أن نَخْرج من الإطار الذي دعتنا الظروف إلى اتخاذ مكاننا فيه والتحرك في حدوده.

المليونير: إذن لقد كُنَّا جميعًا صورًا تتحرك على القماش داخل إطار! ما أبْدعها لَوحة لفنان عظيم! ترى من هذا الفَنَّان؟!

هوامش: 1. الأغرقة، بجماليون الحكيم، آفاق المسرح سبتمبر 1998، العدد التاسع، الهيئة العامة لقصور الثقافة، مصر.┇2. توفيق الحكيم، تحت شمس الفكر، طبعة 1962، صفحة 106.┇3. أثر الموسيقى والفن التشكيلي على مسرح الحكيم، فوزي شاهين، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1990، ص: 88 – 89.