منذ القرن العشرين، تحوّلت الرواية من كونها مجرّد حكاية أو بناء جمالي إلى وثيقة تاريخية بديلة، تحمل في داخلها طاقة مقاومة تتجاوز حدود الخيال. لم يعد النص الروائي يقتصر على إعادة تشكيل الواقع في قوالب رمزية، بل صار في حالات كثيرة أداة أرشفة وشهادة على أحداث جذرية لم تستوعبها النصوص الرسمية أو الخطابات المؤسسية. فلم يعد مفهوم "الشهادة" مقتصرًا على البعد القانوني أو الديني، بل تحول في النقد المعاصر إلى مفهوم فلسفي وأدبي يرتبط بمسألة الذاكرة والعدالة. فقد تناول بول ريكور في كتابه الذاكرة، التاريخ، النسيان فكرة أن الشهادة تمثل "التزامًا أخلاقيًا" يربط الفرد بالذاكرة الجماعية، ويؤسس إمكان إعادة سرد الماضي من منظور الضحايا. فإن أدب المحرقة (الهولوكوست) في أوروبا وأدب السجون والقمع السياسي في العالم العربي يشكّلان مجالين بارزين لهذا التحوّل، حيث تتخذ الرواية موقعًا بين التاريخ والذاكرة والخيال، لتسجّل ما يتعذر على الأرشيف الرسمي تدوينه.

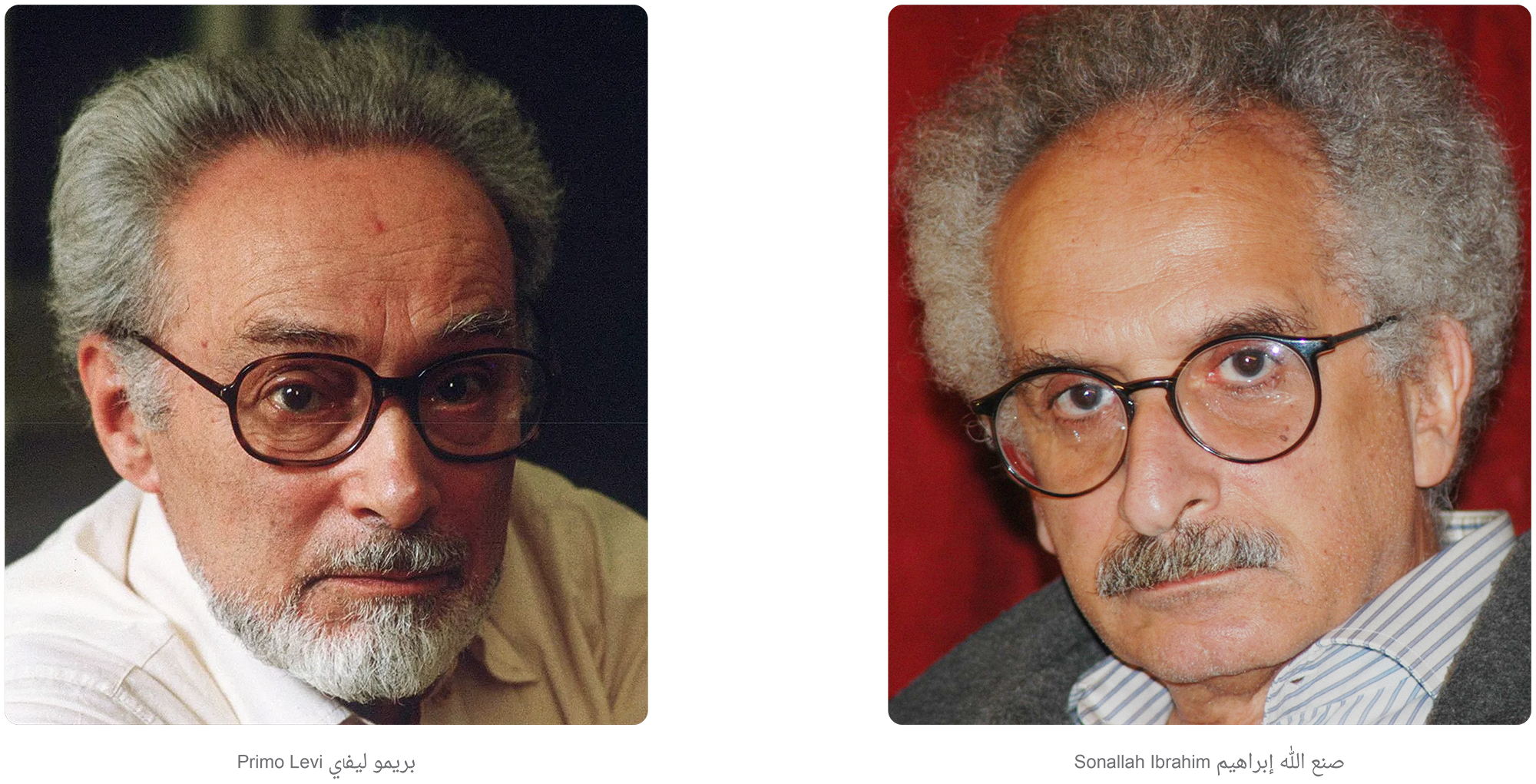

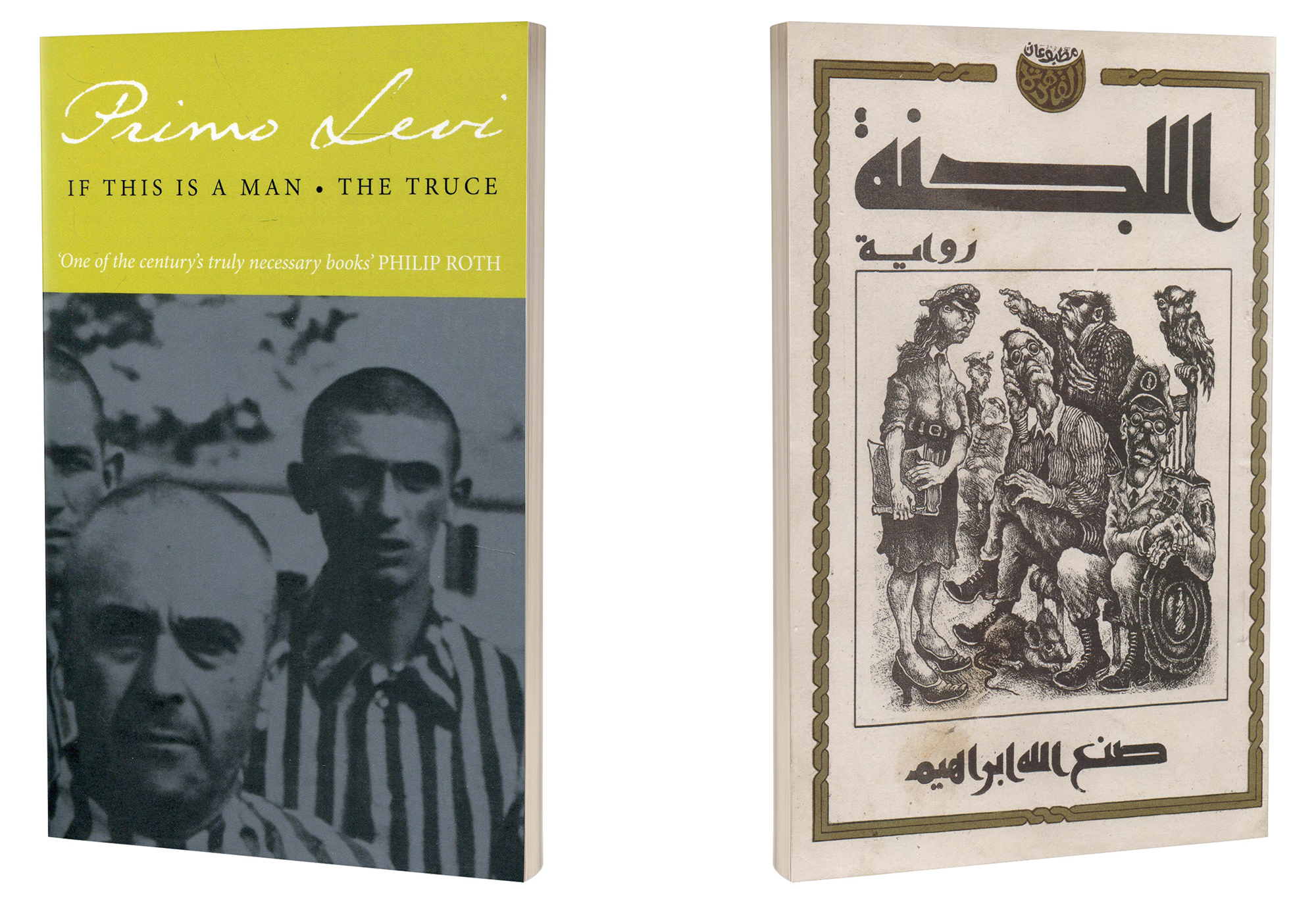

في هذا السياق، يبرز اسمان متباعدان جغرافيًا وثقافيًا، لكن متقاربين في جوهر مشروعهما: بريمو ليفي الكاتب الإيطالي الذي قدّم شهادته عن معسكرات الإبادة النازية والناجي من معسكر أوشفيتز في نصوص مثل "إذا كان هذا إنسانًا "(1947)، وصنع الله إبراهيم الكاتب المصري الذي جعل من السجن والتجربة السياسية مرآة سردية لمجتمعه ليكتب من داخل الهامش السياسي العربي، مستخدمًا السجن والقمع والبيروقراطية كعدسة كاشفة لآليات الاستبداد والتطبيع الاجتماعي مع العنف، الذي جعل من السجن والفساد المؤسسي والتاريخ المسكوت عنه مادة لرواياته مثل رواية "اللجنة وذات وشرف".

كلاهما كتب من موقع الشاهد، وإن اختلفت طبيعة التجربة.. ليفي كتب من داخل معسكرات الإبادة النازية بوصفه ناجيًا ومؤرّخًا للذاكرة الجماعية الأوروبية، وصنع الله كتب من داخل الهامش السياسي العربي، مستخدمًا السجن والقمع والبيروقراطية كعدسة كاشفة لآليات الاستبداد والتطبيع الاجتماعي مع العنف.

تكمن قيمة المقارنة بينهما في أن الاثنين حوّلا الرواية إلى شهادة تاريخية ووسيلة مقاومة ضد النسيان، لكن عبر استراتيجيات متباينة: ليفي اعتمد على الاقتصاد اللغوي والتحليل الأخلاقي المباشر، بينما صنع الله لجأ إلى الكولاج الوثائقي والبنية التفكيكية للسرد. النتيجة: نموذجان لكتابة الحقيقة عبر الخيال، أحدهما يثبّت الاستثناء التاريخي على يد النازيين الألمان خلال سنوات الحرب العالمية الثانية، والآخر يفضح الاستثناء وقد صار قاعدة يومية في العالم العربي.

الفضاء السردي لـ بريمو ليفي كتمثيل للعنف:

في رواية "هذا إن كان إنسانًا"، يصف ليفي المعسكر باعتباره عالمًا معكوسًا، نظام صارم بلا معنى، يقدم فضاء للمحو والإبادة، حيث تُجرّد الأجساد من إنسانيتها. يقول: «هنا لا يوجد لماذا»، عبارة تختصر الفضاء كله كمنطقة نفي للمعنى. هذا الفضاء المغلق هو تجسيد للعنف الذي يتحول إلى نظام كامل، المعسكر ليس مجرد خلفية مكانية، بل هو شخصية رئيسية، يفرض قوانينه ويعيد تشكيل الإنسان بوصفه كائنًا منزوع الكرامة.

ليفي اختار الاقتصاد اللغوي والصفاء التحليلي. نصه واقعي مباشر يخلو من الزخرفة، يحكي الوقائع بتفاصيل دقيقة، لكنه لا يستسلم للعاطفة المفرطة، كأن الكتابة عنده محاولة لتثبيت الحقيقة قبل أن تُشوَّه أو تُنسى. مثال ذلك وصفه لليوم الأول في معسكر أوشفيتز: "أُعطينا أرقامًا بدل الأسماء، منذ تلك اللحظة لم نعد أشخاصًا". الجملة البسيطة تحمل قسوة التجربة بلا زيادة. الرواية هنا أشبه بتقرير أخلاقي، لكنها محمّلة بطاقة إنسانية عميقة.

صنع الله إبراهيم والرواية كأرشيف بديل:

في رواية "اللجنة"، يتجسد الفضاء في شكل مؤسسة بيروقراطية غامضة لا تقل وحشية عن المعسكر، لكنه يتخذ شكلاً مختلفاً: مؤسسات ولجان ومكاتب، لكنها تملك سلطة مطلقة على الفرد. الأبواب المغلقة تخلق فضاءً خانقًا لا يسمح بالنجاة ولا بالاعتراض. هنا يصبح العنف غير مرئي، لكنه مطلق حيث يتحول الجسد إلى موضوع للفحص والسيطرة، اللجنة هنا فضاء رمزي يوازي المعسكر عند ليفي، كلاهما يصور آلة السلطة التي تحول الإنسان إلى مجرد ملف، يتجلى في الأسئلة العبثية التي توجهها اللجنة، وفي مصير الجسد الذي يُترك لمصيره في النهاية. الفضاء المغلق هو تمثيل للسلطة ذاتها: عنفها قائم على العزلة والهيمنة دون حاجة إلى عنف جسدي مباشر.

يعود صنع الله إبراهيم إلى فضاء السجن مرة أخرى في رواية "شرف"، لكنه لا يقدمه كتجربة شخصية فقط، بل كبنية رمزية تمثل الدولة كلها. الزنازين، الأجساد المتكدسة، والعنف الجسدي والرمزي الذي يمارس ضد السجناء، تجعل من السجن استعارة مكثفة للعنف السياسي والاجتماعي. السجن هنا ليس مكانًا استثنائيًا، بل صورة مكبّرة عن المجتمع في الخارج، حيث العلاقات الإنسانية تُختزل في القوة والسيطرة.

يتضح من قراءة روايات صنع الله إبراهيم أن الفضاء السردي ليس مجرد إطار خارجي للأحداث، بل هو عنصر جوهري في إنتاج المعنى. فالمكان عنده يُصاغ بوصفه أداة لكشف العنف البنيوي الذي يتجلى في المؤسسات، في المدينة، وفي السجن. وبذلك تتحول الرواية إلى شهادة على كيفية تسلل العنف إلى تفاصيل الحياة اليومية، وإلى مقاومة رمزية تسعى لتفكيك خطاب السلطة عبر إعادة رسم فضاءاتها، ويثبت أن العنف لا يحتاج دائمًا إلى السلاح ليُمارَس، فالمكان ذاته قد يصبح أداة قمع، وأن الأدب قادر على أن يحوّل هذا القمع إلى نص مفتوح على المقاومة.

تظهر المقارنة أن الرواية عند بريمو ليفي وصنع الله إبراهيم تتجاوز حدود الجماليات إلى أن تصبح أرشيفًا مضادًا للخطابات الرسمية. عند ليفي، النص الروائي يصرّ على تثبيت المحرقة في الذاكرة الجماعية، وعند صنع الله يتحول إلى أداة لفضح الاستبداد والكشف عن التناقض بين الخطاب الرسمي والواقع. كلاهما يثبت أن الأدب ليس ترفًا، بل شهادة ضرورية تكتب ما يعجز التاريخ الرسمي عن تدوينه.

وبذلك يمكن القول إن الرواية، في التجربتين، تعيد تعريف نفسها كـ وثيقة إنسانية تحفظ الذاكرة، وتمنح الضحايا والهوامش صوتًا، لتغدو الكتابة فعل مقاومة بامتياز.

كلاهما -إذنْ- يعيد تعريف وظيفة الأدب: من التخييل إلى الشهادة التاريخية. وإذا كان ليفي يحرس الذاكرة من خطر التكرار؛ فإن صنع الله يحرس الحاضر من التطبيع مع الاستبداد. في هذا اللقاء المتخيّل بين كاتب إيطالي وكاتب مصري، تتجلّى قدرة الرواية على أن تكون ضمير التاريخ، وصوت الذين لم يُتح لهم الكلام في أرشيف السلطة.