عبد المجيد سباطة: روائي ومترجم مغربي، أصدر ثلاث روايات: "خلف جدار العشق"، ورواية "ساعة الصفر" (فازت بجائزة المغرب للكتاب 2018)، رواية "الملف 42" (القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية 2020). كما أصدر العديد من الترجمات الأدبية. في هذا الحوار نحاول أن نقترب أكثر من تجربة الكاتب التي أثبتت نفسها في الساحة المغربية والعربية.

● دعنا نبدأ في هذا الحوار بالبدايات. كيف مرت طفولة عبد المجيد سباطة؟ هل كان الاهتمام بالكتب مبكراً؟ وهل كنت تفكر أنك ستصبح يوماً كاتباً؟

سأختصر الكثير من الذكريات؛ وأقول: بأنها كانت طفولة هادئة، وحيد والدي، بلا إخوة أو أخوات، انتبه الوالدان إلى اهتمامي بقراءة كل ما تقع عليه عيناي، فشجعا هواية المطالعة، لتنشأ بالتالي علاقة مبكرة بيني وبين بائع كتب مستعملة في السوق القديم بمدينة سلا، حيث كنت أحرص على زيارته بانتظام خلال العطل المدرسية، لاستبدال الكتب وقراءة الكثير من الروايات العربية والأجنبية، لم يدر بخلدي وقتها أنني سأصبح كاتباً، لكن بعض المؤشرات البسيطة ظهرت خلال المرحلة الثانوية، عندما كنت أجد متعة كبيرة في التلاعب بالخيال في حصص الإنشاء، سواء بالعربية أو الفرنسية، ثم كانت مرحلة التعليم العالي، بكل تعقيداتها ومطباتها، التي لم أتمكن من التعايش معها أولا، ثم التغلب عليها ثانياً، إلا بواسطة الكتابة.

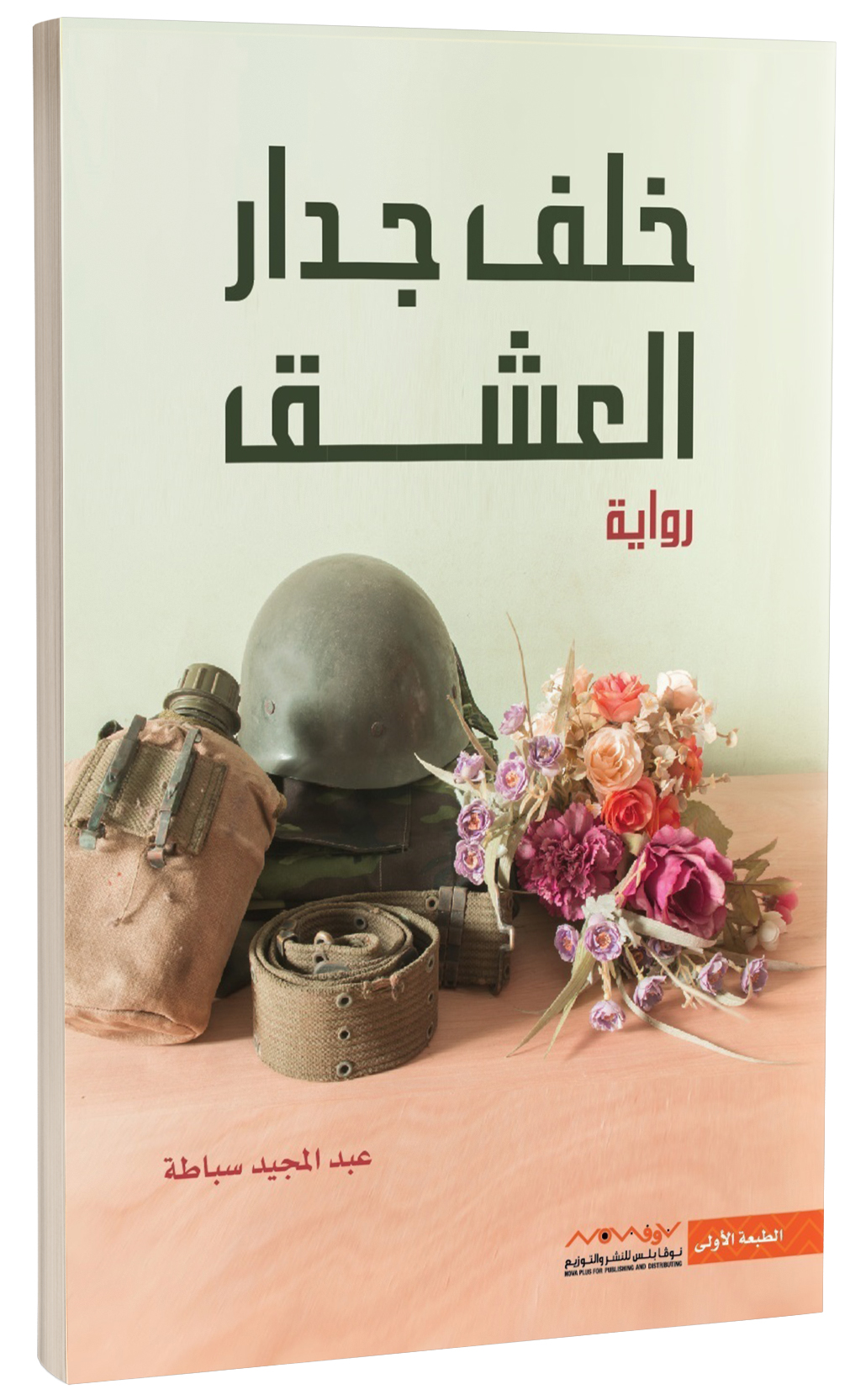

● أصدرت أول عمل لك سنة 2015 تحت عنوان "خلف جدار العشق"، لكن هذه التجربة كانت خجولة نسبياً، ولم تستطع الرواية الوصول إلى أغلب القراء. هل قدر الكاتب أن يبدأ بفشل إن صح التعبير خاصة على مستوى التلقي، ثم يجب أن يبحث لنفسه عن مسارات أخرى تخص النشر والتوزيع؟

اكتسبت هذه التجربة "خجلها" إن صح التعبير من مشاكل التوزيع، كانت هذه الرواية أول انفتاح لي على ميدان النشر، بكل مشاكله وعراقيله، راسلت عدداً من دور النشر العربية، التي اختلفت ردودها بين الاعتذار أو المطالبة بتحمل مصاريف الطباعة والنشر كلياً أو جزئياً، في نهاية المطاف نشرت دار نوفا بلس الكويتية الرواية، كان التعامل معي راقياً ومحترماً، كما اعتنت الدار بالرواية من حيث المراجعة والتصفيف، وجودة الطباعة، ثم النشر والمشاركة في عدد من المعارض العربية، بقيت المشكلة في توزيع الكتاب داخل المغرب، حيث غابت الرواية عن المكتبات ومعرض الكتاب بالدار البيضاء، ولم تجد طريقها إلى المغرب إلا بعدما تولى المهمة المركز الثقافي العربي ناشر رواياتي الموالية، لكنها تبقى تجربة خاصة بي، هناك من واجه الكثير من الصعوبات في البدايات مثلي، وهناك من فتح له الميدان ذراعيه فحقق نجاحاً باهراً منذ العمل الأول، هي تفاصيل تختلف من تجربة لأخرى.

● شكلت سنة 2017 تحولاً جذرياً في تجربتك السردية مع صدور رواية "ساعة الصفر"، وفوزها بجائزة المغرب للكتاب سنة 2018. هل كنت تتوقع الفوز؟ وكيف استقبلت هذا التتويج؟ وماذا أضاف لك؟

عندما كتبت ساعة الصفر، كان هدفي تجاوز مستواي في العمل الأول، مع حرصي على المزيد من المطالعة والبحث، والاستفادة من التجارب الأدبية والحياتية بشكل عام، كما اقتنعت بضرورة تغيير استراتيجية النشر، والبحث عن ناشر له حضوره وانتشاره الأوسع داخل المغرب وخارجه، بما يمكن عملي من بلوغ شريحة أكبر من القراء، وبالفعل، نشر المركز الثقافي العربي الرواية، وقرر ترشيحها لجائزة البوكر العربية، لم توفق الرواية في بلوغ القائمة الطويلة، في دورة غابت عنها الرواية المغربية تماماً، ركزت كما هي عادتي على المطالعة وتوسيع آفاق الاحتكاك بالآداب العالمية، في وقت بدأت فيه ملامح روايتي الثالثة تتشكل في ذهني، قبل أن تأتي المفاجأة السعيدة بفوز ساعة الصفر بجائزة المغرب للكتاب، حيث استقبلت الخبر بفرحة غامرة، مما شجعني على المضي أكثر في المسار الذي اخترته لنفسي، خصوصاً مع الاهتمام الكبير الذي حظيت به الرواية من لدن القراء والنقاد على السواء، وتأكيدها على أن الإبداع لم يكن في يوم من الأيام مرتبطاً بسن صاحبه، وإن أصر البعض حتى الآن على رفض هذه الحقيقة أو تجاهلها على الأقل.

● بعد ثلاث سنوات من روايتك الثانية ستصدر رواية ثالثة بعنوان "الملف 42" سنة 2020. وستستطيع بهذا العمل الوصول إلى اللائحة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية البوكر. ماذا تمثل الجوائز بالنسبة لك؟ هل هي غاية أم وسيلة؟ ألا تكتب الرواية على مقاس بعض الجوائز مثلا؟

ربما أكدت لي التجربة أن من يضع الجائزة نصب عينيه أثناء الكتابة، سيفقد كليهما، للجوائز أهميتها الكبيرة، فقد ساهمت في تطور الرواية العربية، مع اهتمام الكتاب بتجويد أساليبهم والخروج مما يمكن أن نسميها بـ"منطقة راحتهم" لغة وأسلوباً وموضوعاً، كما ساهمت أيضاً في التعريف بعدد كبير من الأسماء، وبالتالي كسب شريحة إضافية من القراء، خصوصاً إذا ما وجدت الرواية طريقها إلى الترجمة نحو لغات أخرى، وهو ما أراه المكسب الأكبر من فوز ساعة الصفر بجائزة المغرب للكتاب، ووصول الملف 42 إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية البوكر، أرفض اعتبار الجائزة غاية بحد ذاتها، كما لا أنكر انزعاجي من ظاهرة كتاب الجوائز، ممن تبدو أعمالهم بلا روح، بل فقط تجميع لعدد من "المقادير" التي يعتقدون بأنها مناسبة لهذه الجائزة أو تلك، وإن أكدت لي التجربة ومتابعة الساحة الأدبية، خطأ الاعتماد على فكرة المقاسات؛ لأنها تتغير باستمرار، وقد لا تكون موجودة أصلا!

● الملاحظ في أعمالك الروائية أنها كلها تتأسس على السفر والتنقل من مكان إلى آخر، ومن دولة إلى أخرى. لا تجد حرجاً في الانتقال مثلا من المغرب إلى سوريا إلى البوسنة إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى الدول الأوروبية. كيف تستطيع أن تكتب عن مكان لم تره، أو عن شارع في دولة ما لم تزره قط؟ هل يمكن القول في المقابل بأن الفضاء الواحد يخنقك كتابياً وإبداعياً، لذلك تلجأ إلى التنويع أم أن الأمر مرتبط فقط بقصة الرواية وحبكتها؟

أعتقد بأن الأمر مرتبط فقط بما اقتضته حبكات رواياتي، حيث أنقل القارئ إلى فضاءات أنا نفسي لم أزرها من قبل، هنا يتدخل البحث والتركيز على أدق التفاصيل التي تضع القارئ في "الجو"، ولا أنكر بأنني أجد متعة كبيرة في هذا التجوال الافتراضي إن صح التعبير، ولكن ذلك لا يعني أنني سأبقى حبيس هذه المتعة. قد أكتب مستقبلا رواية تدور أحداثها في فضاء محدود، بلد واحد، مدينة واحدة، حي واحد، أو حتى غرفة واحدة، من يدري!

● يسجل المتتبع لمشروعك السردي أن هناك تطوراً ملحوظاً في لغتك وأسلوبك بين أول عمل وآخر عمل. هل تشعر بهذا التطور؟ وكيف استطعت تحقيقه؟ ما الكتب التي ساعدتك في ذلك؟

أعتقد بأن التطور نتيجة طبيعية لنشاط الكاتب وعدم استسلامه للجمود، شعاري الدائم هو أن أقرأ أضعاف ما أكتب، للقراءة حضورها الذي يكاد يكون حيوياً في يومياتي، ولكن التجربة علمتني كيف أجود اختياراتي وأنوعها، فأقرأ الأدب العربي والعالمي، أقرأ الفلسفة والشعر والتاريخ والنقد، أقرأ باللغتين العربية والفرنسية، كما أحاول تحسين مستواي في اللغة الإنجليزية لكي أتمكن من قراءة بعض الأعمال بها، وأسعى أيضاً إلى اكتشاف أجناس سردية وأشكال أدبية قد لا توافق ذائقتي، لكنني أستفيد منها بكل تأكيد، ولا شك عندي في أن كل هذا سيساهم في مواصلة التطور، ما دامت الكتابة رحلة تعلم مستمرة.

● إذا عدنا إلى المشهد الثقافي العربي. كيف تقيّم الرواية العربية اليوم؟ هل يمكن الحديث عن العبقرية الروائية العربية مثلا مقارنة بالعبقرية الروائية في روسيا أو أمريكا اللاتينية؟

يتحدث أشد المتفائلين عن وجود هوية روائية عربية، لا أدل عليها من الكم الكبير من الروايات العربية التي تصدر سنوياً، ولكن الواضح هو أن الكم لم يكن في يوم من الأيام دليلا على التميز، ولا بد من زمن طويل تتم فيه "فلترة" هذه الأعمال، لتمييز الغث فيها من السمين، كما أن الرواية العربية عموماً لم تتجاوز قرنها الأول إلا ببضعة أعوام، ما يعني أنها لم تصل بعد إلى هويتها الخالصة.

من جهتهم، يصر المتشائمون على أن كل رواية عربية هي بالضرورة أقل مستوى من نظيرتها الغربية، وهذا رأي خاطئ ومتطرف طبعاً، فقد أنجبت المنطقة عدداً من المبدعين الأفذاذ الذين تفوقت أعمالهم على الكثير مما ينشر في الغرب وينال أحياناً شهرة وحظوة غير مستحقة.

أرى من وجهة نظري أن العقبة الكبرى التي تواجه الرواية العربية هي النظرة المتعالية تجاهها، وبالتالي تعثر وضعف حركة ترجمتها إلى اللغات العالمية، صنعت الرواية اللاتينية والروسية مكانتها بتفردها أولا، لكن حركة الترجمة القوية ساهمت أيضاً وبشكل كبير في إبرازها وتعريف القراء والنقاد من جميع أنحاء العالم بها، تفوق الرواية اللاتينية على سبيل المثال، والذي بدأ منذ مطلع ستينيات القرن الماضي، ساهمت فيه بشكل واضح ترجمة تلك الأعمال إلى الإنجليزية والفرنسية وغيرها، وأيضاً احتكاك عدد من المبدعين اللاتينيين بالمشهد الثقافي الأوروبي، بل وانتقال بعضهم للعيش في أوروبا. قليلة جداً هي الأعمال العربية المترجمة، أو التي تحظى باحتفاء غربي كبير، وغالباً ما يضمر هذا الاحتفاء نظرة استشراقية أو بعداً سياسياً وحضارياً لا تغفله عين خبير، فيما تكون باقي الترجمات مخصصة بدرجة أولى "للعرض" في بعض الملتقيات والمعارض الدولية، وقلّمَا تلقى رواجاً واسعاً بين القراء الغربيين.

● في رواية "الملف 42" يظهر أنك ولجت إلى التجريب الروائي من أوسع أبوابه باستخدام تقنيات حداثية من قبيل تنويع الرواة، اعتماد القصاصة الصحفية، نقل دروس من مقررات دراسية، رسائل إلكترونية، صور جغرافية، أشكال هندسية... إلخ. كيف استطعت توظيف كل ذلك في رواية واحدة؟ ألا تخشى أن يؤدي هذا التجريب المكثف إلى نفور القارئ من العمل؟ وما رأيك في التجريب الروائي عموماً؟

عندما بدأت بكتابة رواية الملف 42، كنت واعياً بأنني أخوض في منطقة وعرة، شكلاً وموضوعاً، للقارئ المغربي ذكريات قد تكون سيئة مع التجريب، الذي خلق نوعاً من النفور بينه وبين الرواية المغربية في وقت معين، ولكن المشكلة في نظري لم تكن أبداً في توظيف تقنيات سردية توسع من حقل التجريب في الرواية، الجنس الأدبي المرن والأقدر على استيعاب كافة الأجناس الأخرى، بل في طريقة توظيف هذه التقنيات، هل هي وسيلة تخدم النص، أم مجرد غاية؟ هل تساهم في منح النص بعداً مختلفاً بقيمة مضافة؟ أم مجرد تجريب بغرض التجريب، حيث يتوجب على القارئ أن يكون الكاتب نفسه، لربما تمكن من فهم النص؟

● حدثنا عن طقوس الكتابة عندك.

أعتقد بأن لكل مبدع أسلوبه الخاص، لا أميل لتحويل موضوع الطقوس إلى ما يشبه الأسطورة، فالمهم بالأساس هو الجلوس إلى الطاولة والكتابة، فقط لا غير، أما التفاصيل فتختلف من كاتب لآخر.

شخصياً أميل إلى التنظيم وتجنب العشوائية، لا أبدأ بالكتابة إلا بعد إعداد مكثف، قد يستغرق شهوراً طويلة وربما سنوات، أقرأ كل ما يمكن أن تقع عليه يدي من وثائق ومراجع تتناول الموضوع الذي أخطط للكتابة عنه، كما أستعين بمذكرات صغيرة، أخصصها للأفكار المرتبطة بتطور الحبكة والأحداث والشخصيات، وأيضاً الاقتباسات أو المعلومات التي قرأتها وأرى بأنها على صلة وثيقة بموضوع الرواية، ثم أنتقل إلى مرحلة الكتابة، حيث أفضل التركيز التام على المشروع، فأغلق بالتالي كل وسائل التواصل الاجتماعي، وأبتعد عن "العالم" قدر الإمكان، وأستمر على هذا المنوال إلى حين وضع نقطة النهاية، ساعتها أعود إلى "العالم" مرهقاً ربما، لكن متحمساً لانتظار "المولود" الذي أترك عادة مهمة البحث عن عنوان مناسب له إلى ما بعد الانتهاء من الكتابة، وغالباً ما أجدني في حيرة من أمري في هذا الشأن، فأستعين بآراء الأصدقاء وأيضاً الناشر.

صدرت لي مؤخراً عدة ترجمات، لعل أبرزها رواية "ساحر الكرملين" للكاتب وأستاذ العلوم السياسية جوليانو دا إمبولي، وترجمتان للأديب التشيكي الكبير ميلان كونديرا، ويتعلق الأمر بمسرحية "جاك وسيده"، وكتاب "الغرب المختطف".

أما بخصوص التأليف، فأعمل على رواية جديدة، لم أتجاوز بعد مرحلة التحضير والبحث والقراءة، وأفضل التمهل، سعياً لكتابة عمل مختلف، أكون راضياً عنه إلى أبعد حد، ربما لأن التجربة علمتني تجنب الاستخفاف بذكاء القارئ، وعدم الاستسلام لوحش المطبعة وإغراء أضواء إصدار عمل جديد كل معرض.