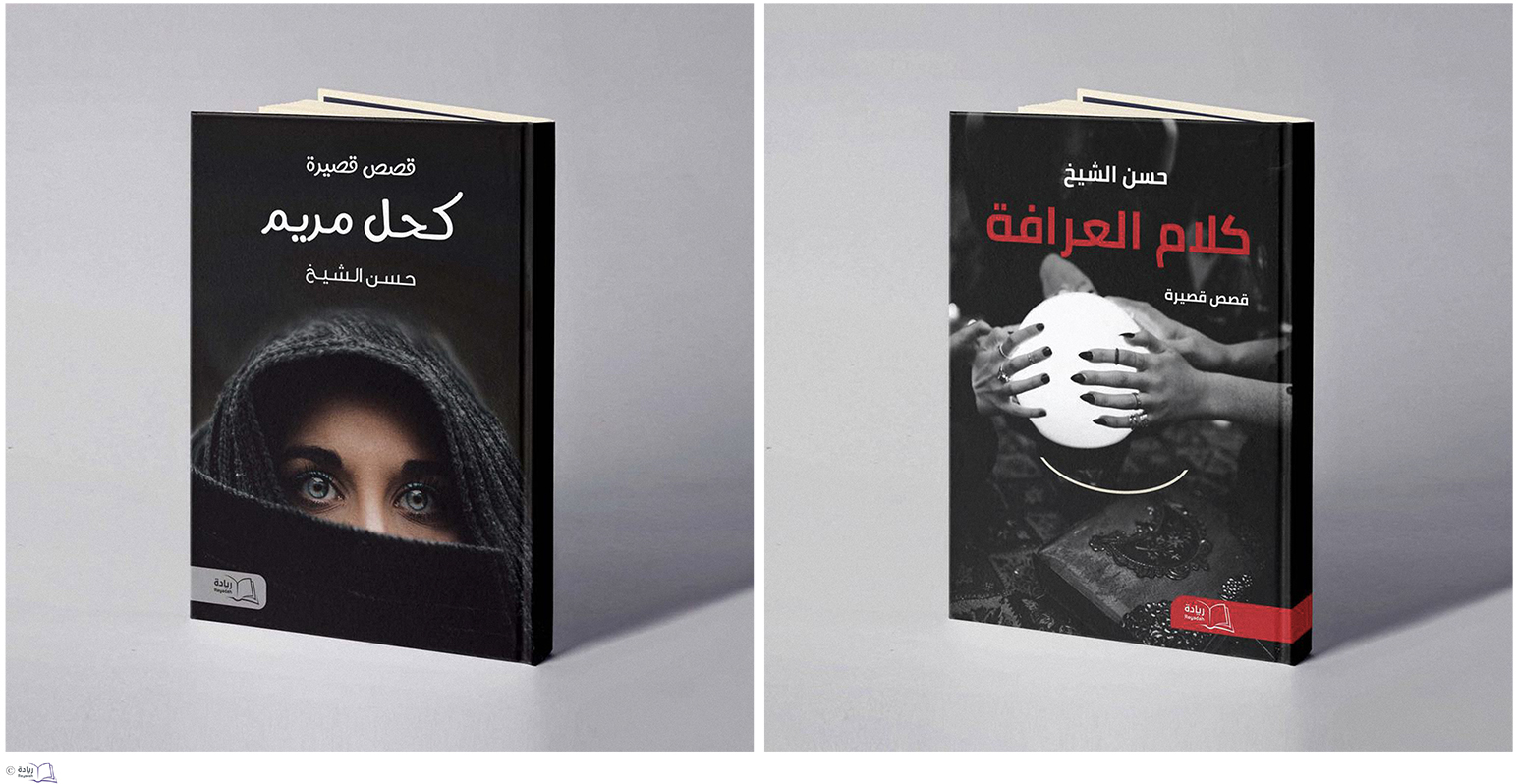

تتغيا هذه الورقة محاولة الكشف عن شعرية اللحظة بوصفها جسراً يؤسس لهوية الكتابة القصصية، ويساهم في نسج تشكلات الخطاب السردي وبناء الرؤية للعالم، ومن ثم نسج جماليات الجنس الأدبي. فبلاغة الخطاب القصصي في المتن الذي سنحاول مقاربته، يستند على تمثل صورة الزمن وانعكاساتها على الذات. وسيكون منطلقنا في هذا السياق تجربة القاص السعودي حسن الشيخ من خلال المجموعتين الأخيرتين: ''كحل مريم'' و''كلام العرافة''.

الزمن بين الواقع والمتخيل:

يلاحظ القارئ للمجموعتين القصصيتين الأخيرتين ''كتاب العرافة'' و''كحل مريم'' للقاص السعودي حسن الشيخ، حفراً جديداً في عالم القصة القصيرة بكل تفاصيلها وعلائقها بالواقع والمتخيل، وجذورها التي تنحدر من الذات. فالرواي الذي يحكي بضمير الغائب، يحاول التقاط لحظة سردية، تشتغل على سؤال ينطوي عليه الفعل الإبداعي. ومن ثم، فنحن أمام بلاغة سردية يتجاذبها قطبا السطحي والعميق.

ولعل ما يميز العبور من المستوى الأول إلى المستوى الثاني، هو سمات اللحظة القصصية ذاتها بوصفها لحظة جاذبة تتفاعل داخلها مجموعة من العناصر الجمالية. وهذا ما يمكن أن نلاحظه انطلاقاً من مكوني العنوانين معاً. فالذات كما يظهر من خلال المكون اللفظي ''كحل'' تحاول أن تتجاوز هوية الكتابة، وتبتعد بها عن الحدود والدفع بها إلى سؤال المتخيل، ودوره في كشف وتعرية هواجس الذات، أما بالنسبة لـ''كحل مريم''. فالعنوان نفسه، يتمثل النسق المرجعي كما يتجلى من خلال اسم العلم محاولا البحث في التمثل الجمالي. ومن هذا المنطلق فزمن القصة القصيرة يتجاذبه الواقع والمتخيل من جهة، والحلم من جهة أخرة، وهو الحلم الذي يتحول إلى كابوس بفعل الزمن التراجيدي الذي تعيشه الذات.

إن القارئ للمجموعتين معاً يكتشف الانتقال من الذات إلى المتخيل، وبصورة أخرى التحول من المستوى السطحي إلى العميق. وهو ما يمكن أن نستشفه من خلال النصوص الموازية (الغرق في قاع الكأس، محالة الهروب من الزنزانة الجلدية، العبث في السراديب، ملاحقة نقط ضوء، الغرفة العلوية، شجرة الموت...).

إن النص الموازي لا يحضر فقط بوصفه علامة سطحية تختزل النص؛ بل إن أبرز تجلياته تتمثل في إضاءة الطريق نحو اكتشاف بؤرة النص، وبنياته العميقة. فكل العناوين التي أشرنا إليها سابقاً، تحيل على مرجعية الذات ومختلف علائقها الصدامية مع الواقع، وهو ما يؤمن هذا العبور من الواقع إلى المتخيل، ومن المتن إلى الخطاب.

تهيمن الذات على مجموع نصوص المجموعة، مما يكشف سمات الخطاب القصصي بوصفه توغلا مكثفاً في سيكولوجية السارد. وهو ما يجعلها ذاتاً تتحول من الموقع المألوف داخل فضاء المدينة إلى ذات فلسفية تطرح أسئلة، وتغوص في الوجود. ومن ثم، يكشف نمو الواقعة السردية عن هذا التمثل الفلسفي للذات، وهي تتخيل أنها في زنزانة الجسد:

«هبطت علي الغربة دفعة واحدة، فيما زاد سجاني من حصاره لي، حاولت الهروب، الإفلات من الزنزانة، ترك جسدي على قارعة طريق مهجور...»، ص: 2.

إن الذات بصدد اكتشاف حدود الجسد والروح، الحرية والحدود التي يضعها الواقع مقيداً أفق السارد، مما جعلها تعيش قلق سؤال الرغبة في التحرر من المألوف. فالراوي المشارك في الحدث يكتشف أنه ليس بوسعه الانسلاخ عن هويته بفعل الزمن الذي يحيا داخله، فهو يعيش غربة مضاعفة.

تتمثل القصة القصيرة من هذا المنظور شَكْل السرد القصصي، فهي تعبير عن شعرية اللحظة بوصفها حالة نفسية. ذلك أنه منذ بداية السرد في هذه المجموعة، يمنحنا السارد هذا الانطباع التراجيدي للزمن والذي يمتد داخل الذات، وهي تعيش سردية اللحظة وتسرد تفاصيلها.

إن سردية القصة تشكل بالفعل حالة نفسية من حيث كونها هروباً من الاستلاب الذي يمارسه الزمن الذي يعيشه السارد، ويقيد أفق تأملاته وتحركاته. زمن يستلب حريته فلا يجد الحرية إلا في سردية اللحظة التي تنفلت من زمن الواقع، وتحلم بزمن المتخيل البديل، وهذا ما نستشف من خلال العنوان الفرعي للقصة الأولى ''محاولة الهروب من الزنزانة الجلدية":

«حاولت الهروب من هذه الزنزانة الجلدية فلم أفلح. هبطت علي الغربة دفعة واحدة فيما زاد سجاني من حصاره لي. حاولت الهروب الإفلات من الزنزانة...» ص: 5.

أما في القصة الثانية فتعيش الذات نفس الغربة بفعل اللحظة /الزمن الذي يحاصر السارد، فيضطر إلى البحث عن ملجأ والهروب «حاولت أن أهرب من ممالك الجان المرعبة... فالتفت آلاف الطحالب البحرية حول خصري...»، ص: 7.

أما في قصة ''حكاية عامود لم تحدث'' فيلجأ السارد إلى الحلم بوصفه هروباً من الحالة النفسية التي يعيشها والغربة التي يحيا في ظلها، وهو في سجن رمزي يحيل على الزمن بكل أبعاده المتمثلة في جفاف وقساوة، والبعد عن الاستجابة للتطلعات:

«أحلم بمخلص يحررني من هذا الأسر السرمدي أنا عامود لشجرة صحراوية، ولكني بلا رسم بلا هوية»

إن وضعية الذات في زمن الغربة شكلت حافزاً على الكتابة، والبحث عن فضاءات أكثر رحابة مثلما هو الأمر بالنسبة لفضاء الحلم.

هكذا يتماهى الحلم مع ماهية القصة وشعرية السرد في القصة القصيرة. فالموجز والكثافة والإيقاع السريع للحدث يجعل من فعل القص ينتقل من الواقع إلى التخييل، ومن زمن القصة إلى زمن الخطاب حيث يتشكل فضاء الحكي. فمجموع النصوص التي تؤلف القصة القصيرة تحتفي بالزمن، بوصفه الحلم الذي يمر سريعاً، ويُشكل لحظة نفسية؛ تحرر الذات من السجن الرمزي للزمن الذي تعيشه في ظل واقع يثقل على الذات السارد.

إن التماهي بين الكتابة بوصفها خطاباً يجترح الحلم المرتبط بزمن يدل على الغربة والاغتراب، يتجلى من خلال محور الرغبة الذي يمثل العمود الفقري للخطاب. فإذا كانت الذات السارد المشارك في الحكي ترتبط بموضوع قيمة، والرغبة في التحرر من سجن الزمن الواقعي في مجموع النصوص القصصية، فإنها في قصة ''هند ابنة العمدة'' ترتبط بموضوع قيمة يتجلى في رغبة السارد في الانخراط في موضوع قيمة الحب، مما سيحرره من مكبوتاته الداخلية وسجن الذات العاشقة.

إن سردية اللحظة تنقلنا إلى سمات خطاب القصة القصيرة وصورة أخرى من صور مكون الحلم، باعتباره يحيل على رمزية الاغتراب والغربة التي تعيشها الذات. فجاءت بنية الحلم كاشفة لبنية التوتر بين الذات والعالم.

التوتر بين الدال والمدلول:

تتأسس بنية الخطاب القصصي على التوتر بين الدال والمدلول. وهذا ما يتضح انطلاقاً من تأمل الأنساق التي تنتظم المحكي القصصي. تضعنا مجمل نصوص المجموعة داخل نسق خطاب البداية كاشفاً وضعية الذات، وهي تعيش حالة سردية القصة أو الواقعة؛ لكن سرعان ما يبتعد بنا عن حدود الواقعي. فالذات السارد يجد نفسه سجين جسمها في قصة "محاولة الهروب من الزنزانة الجلدية''، أما في قصة ''حكاية عامود لم تحدث'' فيبلغ الانزياح عن الواقع أقصى درجاته، كما تجلى من خلال البعد الغرائبي:

«أقف في وسط الصحراء عامودا كشجرة يابسة، جذوري تنغرس إلى أعماق الأرض»، ص: 24. "فزعت، ثم ازدادت فرحتي بعدما شاهدت فأسه الضخم، هوى علي بضربة قاصمة بفأسه فسقطت، حطباً متناثراً"، ص: 26.

تنمو الواقعة السردية من خلال الانتقال إلى الفعل ''أحلم''؛ وبالتالي يشتد الصراع بين الواقعي والمتخيل، لتتطور بنية النص القصصي، وتتمظهر بوصفها نسقاً ينظم الحكي، ويوزع مكونات الجملة السردية، كما يتجلى من خلال انغلاق الحكي على فعل ''فزعت''.

يتحول الحلم إلى كابوس يكشف زمن الواقع بكل تجلياته التي ترمز إلى الموت؛ بحيث ننتقل من خلال هذا المسار التصويري من البنية السطحية وضعية الذات بين بني البشر في اللحظة السردية إلى البنية العميقة، حيث الذات تعيش الموت الرمزي. فالسارد المشارك في الحكي في قصة ''الصراخ بلغات مختلفة'' يجد نفسه مطارداً نتيجة واقع الصراخ الذي يحيل على رمزية زمن اليأس والألم.

المجموعتان تعكسان معاً، هذا التوتر بين الدال والمدلول، بين الذات والواقع. فالذات تحمل هاجس الرغبة في التحرر من قيود الزمن، وهو ما يتجلى في صورة حلم الحياة؛ بيد أنها تصطدم بعامل معاكس كما يتجلى من خلال طبيعة الزمن الغريب والتراجيدي مما يجعلها تعيش لحظة انكسار وفشل يكشف عنه خطاب النهاية.

وبالتالي ينقلنا النص إلى البنية العميقة؛ وهي بنية الموت التي ترمز إلى اللاوجود وغياب الذات. فقراءة معظم النصوص تكشف انتقال الذات من وضعية المألوف كما نستشف من خلال الطفل الذي يهوي تسلق السطوح، إلى اللامألوف بتحول السارد إلى بطل غير أنه أضحى بدون ذات وهوية مرة أخرى، يشعر بالغربة نتيجة المسافة بينه وبين العالم، كما يظهر من خلال الملفوظ التالي والذي يضعنا مرة أخرى أمام موت رمزي، يحول الذات إلى اللاذات كما اتضح من خلال المربع السيميائي؛ أي أن الشخصية تجد نفسها داخل لحظة زمنية يهيمن عليها الاستلاب والإحساس بالغربة داخل الزمن مما يعني استسلامه لموت رمزي: «أنا مت وعشت تجربة الموت، وكتبت عنها ولكن من حقكم أن تكذبوني. عرفت بأن وفاتي قريبة من علامات جسدي المميزة... إنها حشرجة الموت» ص: 124.

يشتغل الوصف في هذه القصة على إنتاج بنية التوتر. ومن ثم، تأسيس شعرية محكي القصة القصيرة. فالعودة إلى الواقع يكشف جانباً من هذه السمات التي تنسج بلاغة الحجاج في النص القصصي. فوصف الموت لا يعني الموت الفعلي للكلام وبالتالي نهاية الحكي، بقدر ما يدل على خطاب الذات المشبع بتمزقات الحالة النفسية، ورمزية الموت في زمن القصة والخطاب معاً:

«ولكن جسدي على الأرض، أشعر بجسدي وأحس بهن لكنه جسد مشلول تماماً، لا يقوى على الحركة، ولا يستطيع الاستجابة لما حوله من مؤثرات... داء الملكان ربما لم أمت» ص: 94.

غير أن الانتقال إلى مشهد الموت من جديد كما يدل على ذلك وضع الجنازة سيكشف وضعاً تراجيدياً مضاعفاً لبنية التوتر بوصفها أساس تشكل اللحظة القصصية. فالسارد يضعنا بين الموت ورمزيته التي تدل على غربة الذات وعزلتها وتمزقاتها الداخلية، وبين حالة الواقع في خطاب النهاية بوصفها نسقاً كاشفاً لعلامة الموت الرمزي:

«سمعت صوتاً يقول لي: ارجع كما كنت لأن ساعتك لم تحن بعد» ص: 22.

وفي قصة ''الدقات العشر'' يتحول الزمن في بعده الرمزي إلى آلية لبنية الخطاب كاشفة العلاقة بين الدال والمدلول: «عقربان يلدغان، يركضان، يلهثان».

«الساعة العاشرة تدق دقاتها بصخب، وتصرخ بأعلى صوتها طالبة النجاة من تكرار الزمن الموجع» ص: 121.

الطفولة والحلم في القصة القصيرة:

تشكل الطفولة أحد الثيمات التي تتقاطع مع جنس الكتابة القصصية على صعيد الماهية والمكونات الخطابية الجمالية. فالقصة القصيرة بوصفها جنساً أقرب إلى التقاط شاعرية اللحظة وتمثلاتها الاجتماعية، تكشف محور الرغبة داخل فضاء الكتابة القصصية، كما عالجناه في فقرات سابقة. فالطفولة ليست سوى رغبة في استعادة لحظة زمنية يفتقدها السارد في الراهن.

إن حضور الطفولة في سرديات القصة في المجموعتين شكل امتداداً لتمثل الزمن التراجيدي، واليأس الذي يسم هذا الزمن. وهذا بالفعل ما كشف عنه خطاب الخواتم في هذه النصوص القصصية. ففي قصة ''عقال أبي'' ينتقل بنا الكاتب من سحر الطفولة كما تمثله صورة عقال الأب إلى قبح الواقع وعبثتيه، بعد أن انتهى المطاف بالعقال في سلة المهملات من طرف الخادمة دون قصد منها.

«لم يسحرني شيء في طفولتي، كما سحرني عقال والدي... هذا العقال مربع الشكل، الذي يضعه والدي على رأسه بعد أن يلبس غترته، يثير في داخلي الفخر والاعتزاز والسعادة أيضاً» ص: 81. الثياب والعقال في سلة المهملات منذ ذلك اليوم التي طلبت منها والدتي أن تأخذه إلى غرفتها، كما فهمت العاملة خطأ من أمي» ص: 85.

أما في مجموعة ''كحل مريم'' فالطفولة تنطبع بميسم تراجيدي يتقاطع فيه السيري بالمتخيل: «فجأة أنتفض خوفاً من التلذذ بمشاهدة مرايا أحلامي، تلك الأيام لن تعود الأحلام الرديئة لن تغدو أحلاماً وردية...» ص: 10.

إن حضور مجموعة من المؤشرات الخطابية مثل: الضمائر، تكرار أسماء الأعلام ذاتها مثل خالد، وتردد قصة الحب الفاشلة، وكلها تحيل على هيمنة سرديات الطفولة بصورة أو أخرى. ويتوسل السارد في هذا السياق، بتقنية التلخيص مما مكنه من تكثيف الزمن وإيجازه، وإلقاء الضوء على تأثير الزمن التراجيدي الذي يعيشه السارد على أعماقه النفسية، ودفعه إلى الحلم والتخييل القصصي بوصفهما بدائل عن عالم الواقع الموسوم بتراجيدية الزمن.