شكلت الصناعة التقليدية شكلاً مهماً من أشكال إبداع المرأة الصحراوية وثقافتها الشعبية؛ إذْ وجهت اهتمامها في شق كبير من أعمالها اليومية إلى الاشتغال بحرف مختلفة. لعل أبرزها ما تعلق بالمصنوعات الجلدية والنسيجية، سواء من خلال نسج الملابس والزرابي أو من صناعة الإفراء وما سواه من حقائب1، وقد طوعت الأنامل الصحراوية المادة الأولية، فصنعت منها تحفاً فنية من خلال توفير ما تحتاجه في الحياة اليومية من محافظ وأدوات وحقائب وغيرها من المصنوعات. شكلت الجلود مادة أولية مهمة في مسار الإبداع الصناعي للمرأة الصحراوية، ومما أبدعته في مجال المصنوعات الجلدية المَحافظ التي انقسمت لمحافظ الرجال والنساء، وأخرى خاصة بحفظ الأدوات تسمى "التاسوفرا والكونتية"؛ وكذلك الأغطية الجلدية أو ما يعرف بالجوارب، وهو تراث مادي مهم شاهد على ذكاء هذه المرأة، ومجمل القول ما قاله الباحث إبراهيم الحيسن: "إضافة إلى صناعة وخياطة بعض الأدوات للحفظ والتخزين كالتاسوفرا (حقيبة الرجل)، والكونتية (حقيبة المرأة)، وأغلفة السكاكين والقارورات الزجاجية المحلاة بالجلد... وخياطة بعض الأفراء (مفردها فرو)، وهي الأغطية الجلدية طويلة وعريضة، تصنع من جلد الماعز"2. ولا يخفى علينا ما يحتاجه ذلك من مهارات كبيرة في الهندسة والتنميق والزخرفة وصباغة الجلود، وتسمى الممارسات لها "لمعلمات".

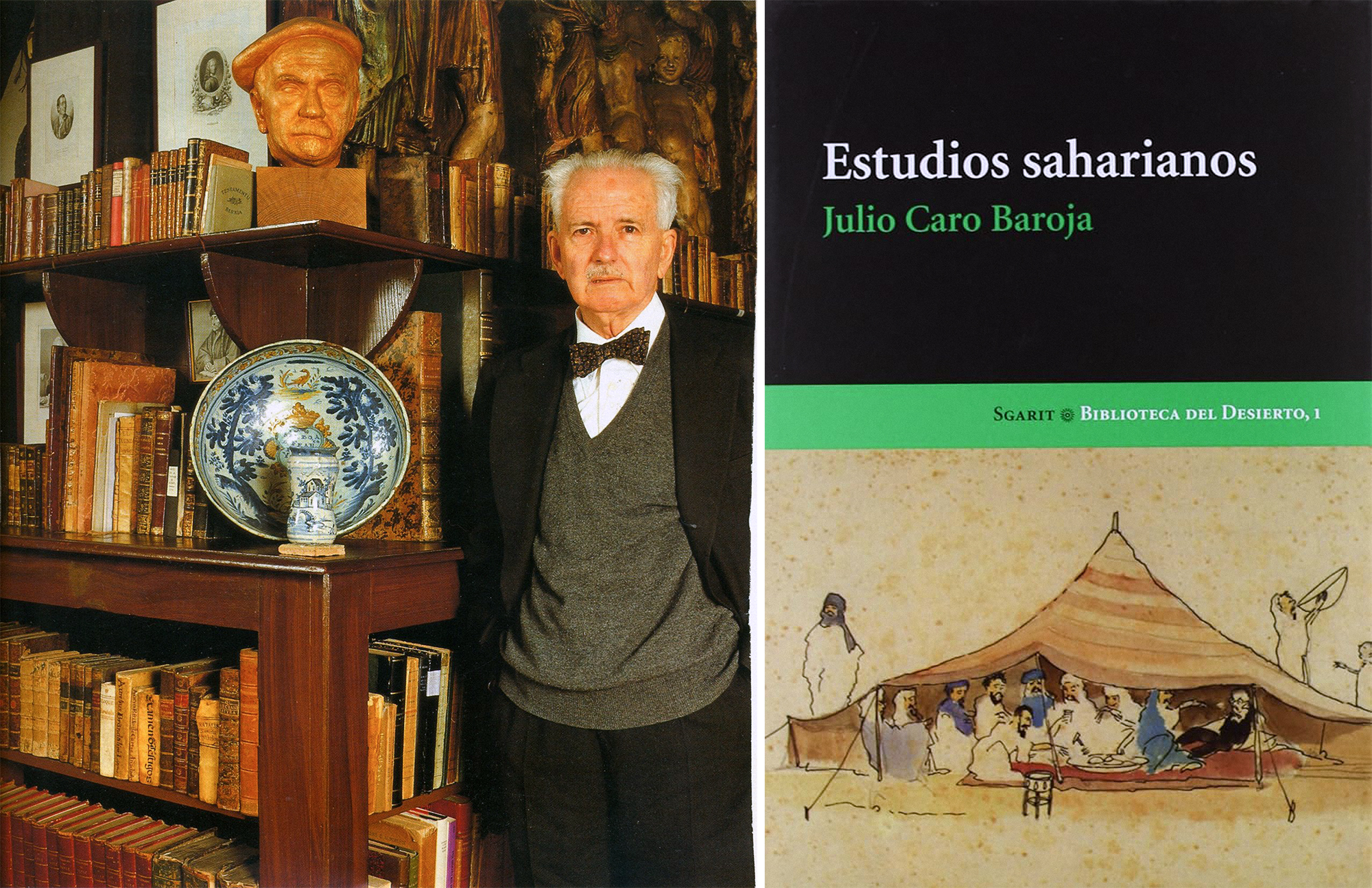

أبدعت المرأة الصحراوية في مجموعة من الحِرف والصنائع التقليدية التراثية ذات المضمون الثقافي، وتبقى صناعة الخيمة التي تعد المسكن الرئيس للإنسان الصحراوي، في فترات تاريخية سابقة من أهم الصناعات التقليدية التي توارثتها النساء جيلا بعد جيل. سنعمل في هذه المقالة على الإجابة عن الإشكالات المتعلقة بالخيمة من خلال دراسة ماهيتها وكيفية مساهمة المرأة الحسانية في صناعتها وحياكتها، وكذا خصائصها ورمزيتها الاجتماعية من خلال كتاب دراسات صحراوية، للباحث خوليو كارو باروخا.

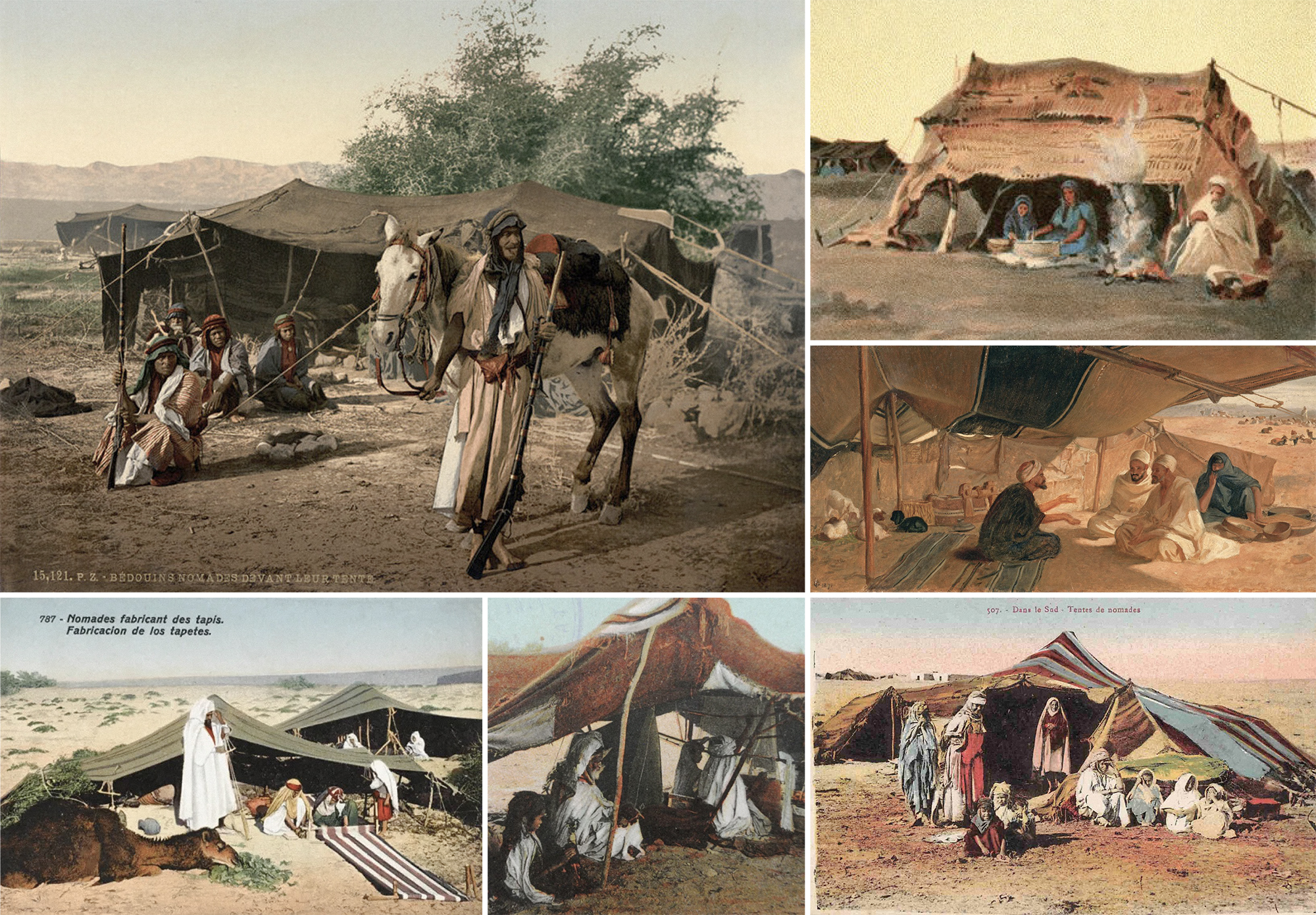

لقد فرضت الطبيعة المناخية القاسية في الصحراء على الإنسان أن يعتمد في إقامته على نموذج سكني يلائم هذه الطبيعة المناخية، فكانت الخيمة هي الحل. وكانت المرأة الصحراوية هي من تغزل الوبر في رقة وجمالية لتصنع منه الخيمة التي هي بيتها وبيت مجتمعها، بشكلها الهرمي الذي يتسع لمختلف الأغراض ويجمع أهلها وضيوفها، وهي الوحدة الأساسية المكونة لمجموعة من الخيام (لفريك) التي تجاور بعضها البعض، سواء لسبب قرابة أو انتجاع مراع أو لقرب المياه. وبذلك لا تكون الخيمة وحدة للاستقرار المادي فحسب؛ وإنما تجسد إطاراً قوياً للعلاقات الاجتماعية والعائلية، فإن قيل: خيمة أهل فلان، تعني أسرتهم الصغيرة/ أو الكبيرة3.

تعتبر الخيمة المسكن الملازم لأهل الصحراء مثلهم في ذلك مثل سائر المجتمعات الإنسانية التي تنهج أسلوب الترحال في معاشها واقتصادها. فالخيمة هي السكن الأول في منطقة الساقية الحمراء، وما يميز حياة الإنسان الصحراوي هو عدم الاستقرار بمكان واحد وترحاله الدائم، ذلك أن الموارد المعيشية والاقتصادية التي يتعامل معها في حياته تتحرك في الزمان والمكان. فهو يتعامل مع الحيوان الذي بدوره يتنقل في المكان، ومع النباتات التي تتحرك في الزمن. فتطلب ذلك مسكناً قابلًا بدوره للحركة والتنقل. فكانت الخيمة هي الحل، والتي تعد من بين الوسائل التي تحقق للإنسان البدوي التكيف مع نمط الترحال، فهي أهم أداة تلائم حياة التنقل والترحال ليس للصحراوي فقط، بل لكل من يمارس حياة الترحال والتنقل.

لقد شكلت الخيمة مسكن الإنسان الصحراوي على مر تاريخه، وذلك راجع لعدة عوامل ترتبط عموماً بأنها نمط استقرار القبائل العربية المعقلية القادمة من شبه الجزيرة العربية في إطار الفتوحات الإسلامية للمنطقة، حيث نقلت معها هذا النمط من الاستقرار4. حسب بعض الحكايات التي تقول بأن خيمة الشَّعَر (خيمة أهل الصحراء) الكبيرة هي قديمة جداً وأصلها من اليمن، جاءت مع هجرات قبائل بني معقل من اليمن مروراً ببلاد الكنانة التي كانت قد عرفت بناء الأهرامات في وقت سابق حتى وصلت منطقة الساقية الحمراء.

ينضاف إلى هذا العامل، العامل الاقتصادي المتجلي في قيام اقتصاد هذا المجتمع على الرعي، والذي يدفعنا إلى نمط آخر وهو الترحال تبعاً لأماكن تواجد الكلأ للمواشي والبحث عن الماء. وما يتطلبه ذلك من اعتماد على مسكن مساير ومرافق له يتنقل به ويحمله معه في حله وترحاله، زد على ذلك عامل المناخ الصحراوي المتميز بالقساوة، فالخيمة ملائمة لهذا الأخير خاصة إذا ما علمنا أنها مصنوعة من الصوف الأسود، ووبر الإبل، وشعر الماعز ذي اللون الأسود، ويبقى اتساعها وضيقها -أي الخيمة- رهين بإرادة صاحبها وقدرته ومكانته داخل العشيرة. أمّا الفليج5 –ويقال له باللسان الحساني "لفليج"- فتنسجه ربة البيت أو من تكتريها لهاته الغاية حتى يتم العدد المراد حسب المواصفات المطلوبة، وتخاط "الفلجة" إلى بعضها البعض، وتوضع مرتبة حسب نمط محكم، بحيث تتم خياطتها مع شرائح أخرى، و"لفليج" يعتبر مقياساً لحجم الخيمة، فقد يتكون من عشرين أو خمسة وعشرين "فليجاً"6.

كما تكون في جانبيها شرائح صغيرة تسمى "المطانب"7، وتتم صناعة "لفليج" محلياً، من طرف "نساء لفريك" عادة أو ممن يتم استئجارهم لهذا الغرض، فبعد أن يقوم الرجال بنزع الوبر التي تسمى ب"الزز" من الإبل والأغنام في المرحلة الأولى من صناعة الخيمة التي تعد بمثابة المادة الخام الأولية (الصوف) في صناعة وحياكة الخيمة الصحراوية، تتم عملية الجزِّ "الزز" في فصل الربيع، والمسمى محلياً "تيفسكي" وهو وقت جزّ الإبل والغنم. إذ يقوم رجال "لفريك" بالتعاون على هاته العملية في إطار ما يسمّى ب: "التويزة"، وهي تسمية تطلق على العمل الجماعي، وفيها يجتمع رجال لفريك عند أحد الأفراد، لمساعدته على جز غنمه أو إبله وتصاحب هاته العملية طقوس معينة من بينها قيام "صاحب الخيمة"؛ أي مالك قطيع الإبل أو الغنم بإفطار المجموعة المشرفة على العملية ب"كرن الكبش"، وهو "لبسيس الميدوم بالزبدة أو بالدسم"، ثم يذبح خروفاً يسمى "بوفتك" (عمره من 3 إلى 4 أشهر)، أو "أغيار" من المعز في نفس العمر السابق وينشدون عند مباشرتهم لعملية "الزز" قائلين:

"ماهو اصديگ ألي ماجابو أرغاها... يوم ززها ويوم اطلاها"

ومفاده أن الجارَ إذا لم يهب لمساعدة جاره في عملية الزّز والتي يكثر فيها ضجيج الإبل، كعلامة بارزة ومظهر من مظاهر بداية هاته العملية، ليس بصديق حقيقي يحب الخير لجاره. وينشدون عند زَزّهم النعاج "ززو أبريرة وأحسن عليها النبي المختار وصّى أعليها".

ويستشف من هذا الإنشاد أن الإنسان الصحراوي، يرأف بالحيوان أثناء هذه العملية التي تستعمل فيها أدوات حادة كـ"المززّة" بالنسبة للنعاج، والسكين بالنسبة للماعز. ومن المظاهر كذلك إنشادهم:

"ززيتك بالنية ربي شاهد أعليا"

"ولاس ولاس لا ريت باس"

في نهاية هاته العملية، يذبح رأساً من الغنم لإعداد وجبة الغذاء، وهو خلاف ما تم ذبحه عند الإفطار، وخصوصاً أن هذه العملية تتطلب مجهوداً عضلياً شاقاً، مما يفسر استهلاكهم لهذه الرؤوس المذبوحة. جدير بالذكر، أن هذه العملية تتم بالتناوب بين أفراد المجموعة وبروح من التنافس والمرح كشكل تضامني وتكافلي بين مكوناتها. وتتوج عملية الزز بجمع ما تم ززه كل على حدة، الوبر بالنسبة للإبل والصوف بالنسبة للغنم والشعر بالنسبة للماعز، في حاويات تسمى بـ"لغزاير".

بعد ذلك، تقوم النسوة بتجميع الصوف ورشه قليلًا بالماء، وضربه بعصاً رقيقة لبعض الوقت، وتسمى تلك المرحلة بـ"اتشعشيع"، فيما تسمى العصا التي يضرب بها الصوف "الشعشاعة". تستمر هذه المرحلة حتى يجف الشعر ويستوي، ثم تبدأ مرحلة "الغزل"؛ إذ تأخذ النسوة أعواداً صغيرة، تضع في مقدمة كل عود منها ثقباً، وتبدأ بلف الشعر حولها على شكل خيوط، حتى تلتف حول كل عود كومة كبيرة من تلك الخيوط، تسمى "الكبة". بعد ذلك، تبدأ مرحلة العمل الجماعي للنساء، حيث يضعن خيوط الصوف في الماء لعدة أيام، ثم يمددنها بين شجرتين أو جذعين ويستعان بالرجال في تلك المرحلة؛ لأن مد الخيوط بين الشجرتين يحتاج إلى قوة وجهدٍ، وتسمى هذه الخطوة "الممحط"، وبعد ذلك يتم إرساء أربعة أوتاد في الأرض بينها مسافة تتراوح بين الخمسة والعشرة أمتار حسب الطول المنشود، ثم يتم مد الخيوط بين هذه الأوتاد. تسمى هذه المرحلة بـ"اسده"، ثم تبدأ مرحلة الحياكة، وتسمى "انزيز"، وتستخدم فيها وسائل عديدة منها "المدرة"8.

وبعد أن تنتهي النسوة من صناعتها، تبدأن في مرحلة التلوين التي يطلق عليها اسم "الزركشة"، بأصباغ تسمى "الشرك"، وتفضل فيها عادة الألوان الحمراء والصفراء والسوداء، وعند الانتهاء تبسط فوقها الزرابي الصوفية المنتقاة من أسواق كليميم.

أما طريقة بناء الخيمة؛ فإنها تتم بواسطة عمودين من الخشب يسميان "اركايز"، برأسين حادين، كما تثبت الخيمة بأعمدة وأوتاد، تسمى "الخوالف"، وهي الحبال التي تكون في الأطراف، و"الظهور"، وهي الحبال التي تكون في الوسط مصحوبة بأوتاد تثبت بقوة في الأرض، حتى تمنع أي حركة للخيمة عند هبوب الرياح العاتية. وتجهز الخيمة عادة بجهاز خاص، يتألف من حصير يصنع من قصب نباتي يسمى "أم ركبة"، وآخر يسمى "اسبط"، إضافة إلى "السمار"، وهو نبات طويل ملولب الشكل حاد الرأس، ويتم الربط بين عيدانها بواسطة خيوط دقيقة من صوف الماعز أو جلدها التي تسمى "اسيور"، وتعتبر القدم وحدة أساسية لقياس أبعاد الحصيرة، فهناك حصيرة قد يصل مداها إلى عشرين قدماً، وقد تكبر حتى تتراوح بين الثلاثين والأربعين قدماً، وقد تصغر عن ذلك.

بعد الانتهاء من نسج الخيمة الصحراوية، يتم تجهيزها بمجموعة من الأمتعة التي تتكيف كذلك مع البيئة المحيطة بها. يمكن إجمال هاته الأمتعة المرادفة للخيمة في تنقلاتها واستقرارها في الأدوات الأساسية التالية:

- امشغب، وهي التي تحمل الأمتعة عن الأرض من لباس وغطاء إلى غير ذلك، كما تستعمل أيضاً لركوب النساء والأطفال على ظهور الإبل، عند قيام لفريك بالترحال من مكان لآخر.

- تيزياتن، وهي مخصصة لحفظ حاجيات المرأة.

- التاسوفرة، وهي تعمل لحفظ المتاع.

- الشكوة، وهي تعمل على حفظ الحليب، وتحويله إلى لبن مع استخراج الزبدة عن طريق عملية الخض.

- الرّحا، وهي آلة طحن حبوب القمح والشعير.

- الراحلة، وهي التي يضعها الرجل عند ركوبه الجمل أو الناقة في تنقلاته الطويلة وأثناء رعيه الإبل.

- الفرو، وهو غطاء مصنوع من جلد الغنم والغزلان يستعان به في أيام الشتاء القارس في الصحراء.

- الحصي، وتستعمل فراشاً لأرض الخيمة.

- الكصعة، وهي صحن يتناول فيه أهل الصحراء ما لذ وطاب من الأكل.

- الكدحة، وهي إناء يقدم فيه لبن الإبل أو الماعز.

كما تحتوي الخيمة على مخدات ووسائد من الجلد تسمى "لوسايد" أو"اصرامة"، وتصنع من جلود الماعز والغزلان، وتتم زركشتها بألوان ناصعة، وتكون في جوانبها أهداب من الجلد مزكرشة هي الأخرى9. كما يوضع بداخلها غطاء كبير يسمى "لفرو"، ويصنع هو الآخر من جلود الغزلان أو الماعز، ويستخدم ليتغطى به أفراد الأسرة في الصحراء، ويمتاز بالطول أي لفرو عادة، حيث يمتد على طول الحصير، بحيث يمكن لجميع من بداخل الخيمة أن يتغطى منه.

أما الأواني المفضلة داخل الخيمة، فتصنع عادة من الخشب الجيد، حيث تحتوي على ما يسمى بـ"الكدحة"، وتصنع من نوع خاص من الخشب، وتعتبر "الكدحة" الإناء المفضل لتقديم لبن الإبل إلى الضيف وأفراد الأسرة. كما تحتوي في جانب منها أي الخيمة على ما يسمى "آمشغب"، وهي عبارة عن أداة من الأعواد والأخشاب على شكل طاولة، تقوم على أربعة قوائم تسمى "الدايات"، تربط بينها أعواد، ويتم شدها إلى بعضها البعض بالجلود، وفقاً لطريقة محكمة وفنيةٍ عالية الدقة، ويستخدم "أمشغب" لحمل الأمتعة فوقه عن الأرض10.

وعلى جانبي "أمشغب" يتمّ وضعُ حقيبتين كبيرتين من الجلود تسميان "اتيزياتن"، وتصنعان من جلود الماعز أو الغزلان، وبداخلهما تَضَع ربة الأسرة كل مقتنياتها وحاجياتها اليومية.

وإذا ما هم الإنسان الصحراوي بالرحيل، كما هي عادة البدو من أهل الصحراء، فإنه يَضع "أمشغب" على الجمل، ويحيطه بشرائح من القماش من جوانبه، وتركب النساء والأطفال بداخله في تنقلات الأسرة أو لفريك حيث يعتبر ذا وظيفة مزدوجة، إضافة إلى "الراحلة" التي يمتطيها الرجل على ظهر جمله في التنقل والترحال، فتتحول بذلك إلى ما يسمى الـ"مركوب".

تمتاز خيمة أهل الصحراء بكبرها وعظمتها وتميزها -شكلا وطريقة بناء- عن باقي خيام البدو المعروفة التي توجد في صحاري البلدان العربية الأخرى تقريباً. فخيمة الشعر هاته عند أهل الصحراء هي خيمة عملاقة مقارنة مع خيام المجتمعات الصحراوية الأخرى، وهي هرمية الشكل لا توجد في أي مكان تقريباً في العالم. فالبدو في العالم العربي مثلًا يبنون خياماً صغيرة من الشعر أو من الجلد لا يدخلها الداخل إلا منحينا ولا يجلس فيها إلا مائلًا، أما الطوارق في صحراء إفريقيا فيبنون صنفاً آخر من الخيام هو خليط من الجلد والوبر.

أما الصحراويون، فكانت الخيمة عندهم منذ القدم إلى الآن إن لم تكن كبيرة تظهر من بعيد، فذلك يعني أن أهلها غير كرماء ولا يمتازون بالضيافة11، فالخيمة إذا لم تكن كبيرة ويدخلها الشخص مستقيماً، ويجلس فيها مرتاحاً فهي كبيت العنكبوت، من أوهن البيوت.

خاتمة:

نخلص وباختصار إلى أن الصحراء تذكرنا بالصبر والتحمل والمثابرة في قهر الصعاب، وفي الوقوف بصلابة أمام كل التحديات، هذه بعض المظاهر الاجتماعية التي أبدعت فيها المرأة الصحراوية في بيئة قاسية، هي تجربة اعتمدت فيها على الرواية الشفهية ومجموعة من المراجع رغم قلتها، وفي مقدمتها كتاب دراسات صحراوية للباحث الإسباني خوليو كارو باروخا، والتي جعلتني أستشف مدى الصبر والظروف الاجتماعية والاقتصادية للرحل في تلك الفترة من خمسينيات القرن الماضي بالمجال الصحراوي المغربي، والتأقلم الذي أبرزته المرأة الصحراوية في ظل ظروف قاسية.

الهوامش: 1. الحيسن إبراهيم، الشفهي والبصري في الموروث الشفهي والجمالي الحساني، ط 1، سلسلة أبحاث، منشورات وزارة الثقافة، 2010، ص: 116.┋2. نفسه، ص: 141.┋3. إبراهيم الحيسن، اثنوغرافيا الكلام، الطبعة الأولى، 2012، ص: 232.┋4. محمد دحمان، الترحال والاستقرار بمنطقتي الساقية الحمراء وواد الذهب، مطبعة كوثر برانت – الرباط، ص: 43.┋5. يقال للثوب المُسدَّى الأبيض من الصوف والوبر: الفليج (نقلاً عن المكتبة الشاملة من "كتاب الجيم" لإسحاق بن مرّار الشيباني).┋6. الباتول أحمد علي: المقابلة التي أجريت معها يومه: 20/12/2018.┋7. (الطنب) و(المطانب) حبال يشد بها الخباء والسرادق ونحوهما، انظر: المعجم الوسيط، الجزء الثاني، ص: 567.┋8. معلومات مستفادة من حوار أجريته مع السيدة هبول عائشة من سكان المنطقة الصحراوية بتاريخ: 22/12/2018.┋9. مستفاد من حوار أجريته مع السيدة أخيارهم هيبة ابريه بتاريخ : 2/6/2018.┋10. يارا أحمد: في مقابلة أجريتها معه بتاريخ: 22/12/2018.┋11. هبول عائشة: المقابلة التي أجريت معها بتاريخ: 22/12/2018.

بيبليوغرافيا:

- الحسين براهيم،'' التراث الشعبي الحساني، العناصر والمكونات'' المطبعة الوطنية، مراكش ط. الأولى، 2004.

- لعتيك الطالب بويا، ''شذرات من الأدب الحساني''، مركز طارق بن زياد للدراسات والبحوث''، الدار البيضاء، ط الأولى: 1999.

- خوليو كارو باروخا، دراسات صحراوية، ترجمة أحمد صابر، منشورات مؤسسة الشيخ ماء العينين لإحياء التراث، تيزنيت.

- بن محمدن، محمود، "المجتمع البيظاني في القرن التاسع عشر" منشورات معهد الدراسات الإفريقية بالرباط 2001.

- دحمان، محمد، "ثقافة الصحراء، مدارات الهوية والانتماء". مقال ضمن كتاب جماعي، بوجدور، فبراير 2012.

- مدون عبد الكريم، ''البنيات الاجتماعية والاقتصادية بالصحراء'' مركز الدراسات الصحراوية، ط، الأولى، 2011.

- ولد البيلال، حم "المحترفون الناطقون بالحسانية: أصولهم وأدوارهم في المجتمع "، مطبعة اليث، الرباط ط. الأولى: 2012.

- بوبريك رحال، "زمن القبيلة. السلطة وتدبير العنف في المجتمع الصحراوي"، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، ط. الأولى: 2012.

الرواية الشفوية:

- الغرادي، أحمد بابا: صانع تقليدي بالعيون في مجال الصياغة.

- فاطمة يارى: صانعة تقليدية بمنطقة العيون في مجال المصنوعات الجلدية والنسيج.