شهدت الرواية العربية في النصف الثاني من القرن العشرين تحولات بنيوية ونفسية عميقة، برزت إرهاصاتها منذ ما قبل نكسة حزيران 1967، حيث تراجع خطاب البطولة القومية وصعدت أنماط جديدة من السرد تعكس الإحباط، والاغتراب، وتفكك الثقة بين الفرد والمجتمع. في هذا السياق، بدأت وسائل الإعلام الجماهيري تتسلل إلى المتن الروائي، لا بوصفها مجرد خلفية تقنية، بل كعناصر سردية ودلالية فاعلة في تشكيل رؤية الرواية للعالم.

ويُعدّ المذياع أحد أبرز هذه العناصر التي حضرت بكثافة في الرواية العربية الحديثة، إذْ تجاوز حضوره الوظيفة الإخبارية أو الزمنية، ليتحول إلى رمز مركب يمثل أحيانًا صوت السلطة، وأحيانًا أداة لقياس الاغتراب الزمني والشعوري، وأحيانًا ثالثة ذاكرة خارجية تستدعي الفقد والخذلان، والهشاشة، ويعكس حال الهزيمة والانكسار. في أعمال مثل "رجال في الشمس" لغسان كنفاني، و"شرق المتوسط" لعبد الرحمن منيف، و"الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل" لإميل حبيبي، و"أنتِ منذ اليوم" لميسر السّبول، لتبيّن كيف أصبح المذياع علامة سردية دالة على هشاشة البنية السياسية والنفسية في السرد العربي الحديث.

ولكن لماذا محفوظ؟

نجيب محفوظ (1911–2006) هو رائد الرواية العربية الحديثة، وأول عربي يفوز بجائزة نوبل في الأدب عام 1988، وقد شكّل عبر أكثر من خمسين عملًا أدبيًا ما يشبه السجل السردي للتحولات السياسية والاجتماعية والفكرية في مصر والعالم العربي خلال القرن العشرين. كتب محفوظ عن المدينة، والسلطة، والوعي، والعدالة، مستخدمًا أدوات سردية متجددة، وأحيانًا رمزية وعرفانية. وتتميّز أعماله بقدرتها على التقاط التفاصيل اليومية بوصفها مدخلًا لفهم الأسئلة الكبرى للوجود الإنساني. في هذا السياق، يظهر المذياع في نصوصه كجزء من أدوات بناء هذا العالم المأزوم والمغترب.

تأسيساً على هذا المنظور نجد أن أعمال نجيب محفوظ تُجسّد هذا الحضور المتحوّل للمذياع، من "اللص والكلاب" إلى "أولاد حارتنا"، إذْ يتخذ المذياع موقعًا سرديًا متقدّمًا، بوصفه عاملاً مضادًا للذات، ومكوّنًا يكشف تشوهات العلاقة بين الفرد والمؤسسة.

الاغتراب والوعي في روايات محفوظ:

الاغتراب، كما يظهر في أعمال نجيب محفوظ، لا يقتصر على الانفصال عن الجماعة أو عن النظام السياسي، بل يمتد ليشمل التمزق الداخلي، وضياع المعنى، وتفكك العلاقة بين الإنسان والزمن. وفي هذا السياق، يكتسب المذياع موقعًا دلاليًا خاصًا، فهو "الصوت الآخر"، الذي يُذكّر، يُهدد، أو يُكرّس العزلة.

في رواية "اللص والكلاب"، وهي رواية كتبها نجيب محفوظ سنة 1961 وتعد من أشهر رواياته بعد الثلاثية تحكي قصة سعيد مهران، اللص الذي يخرج من السجن منتقمًا من خيانة زوجته وصديقه ومجتمعه. يتوهم البطولة، لكن الواقع يعامله كمجرم. الرواية ترصد تحطم الذات في مواجهة سلطة إعلامية وأمنية مطلقة، وتعكس صراع الفرد ضد التشويه والخذلان، في عالم بلا عدالة. يتجلى المذياع بوصفه لسان حال السلطة. فحين يستمع سعيد مهران إلى أخبار ملاحقته، لا يسمع ذاته، بل يسمع صورة مشوهة عنها، تقدمها أجهزة الإعلام:

"لم يبقَ له سوى صدى صوته الغاضب، فيما الإذاعة تذيع صورته كمجرم خطير"

هنا، يصبح المذياع تجسيدًا للتشويه المؤسسي، ولانفصال البطل عن صورته في وعي المجتمع. فالمذياع لا يبلّغه شيئًا جديدًا، بل يؤكد خيانته الرمزية من قبل العالم الخارجي. ولا يعود المذياع مجرد صوت خارجي فقط، بل يتحول إلى صوت فوقي لا يمنح الشخصيات فرصة لقول ذاتها، بل يهيمن على المشهد الخطابي.

والمذياع عند محفوظ ليس صوتًا يرافق المشهد فحسب، بل جزءاً من المعركة النفسية والسياسية، حيث يُمارس التشويه والتكرار والتخدير. إنه الراوي المضاد الذي لا يسرد الحكاية، بل يزيّفها، ويمثل سلطة الغياب أكثر مما يمثل سلطة الحقيقة.

المذياع في هذه اللحظة يؤكد لسعيد أنه لم يعد مالكًا لصورته. وإنه جهاز يؤسس انفصاله عن الجماعة. تتحوّل الإذاعة إلى لسان حال السلطة، فتستبدل سردية "البطل الثائر" بصورة "الشرير الهارب". يتلقّى سعيد هذه الصورة دون أن يكون قادرًا على الدفاع عن نفسه، مما يعمّق اغترابه الذاتي والوجودي.

مقارنة ذلك بما يحدث في "رجال في الشمس" لغسان كنفاني، نلحظ أن غياب المذياع تمامًا في الرواية يعكس الفراغ الإعلامي العربي وتواطؤ الصمت، بينما في "اللص والكلاب" يحضر المذياع بوصفه شريكًا نشطًا في الجريمة الرمزية بحق الذات.

"ثرثرة فوق النيل": صوت الفراغ والرتابة

وفي عمله الماتع "ثرثرة فوق النيل"، ألفها نجيب محفوظ عام 1966، وعام 1971 تم إنتاج فيلم بنفس الاسم والتي تدور أحداثها في عوامة على النيل، حيث تجتمع نخبة محبطة من المثقفين للهروب من الواقع عبر المخدرات والثرثرة. والرواية بأكملها تعكس حالة الانسحاب من الشأن العام بعد الهزيمة، وتنتقد التبلّد الجمعي، كاشفة عن أزمة ضمير في نخبة فقدت بوصلتها وارتضت الفراغ. يقترب المذياع من الغياب ولا يمثل حضوره أي أثر في الذات، مكرسًا لمفهوم الهشاشة بوصفه غيابًا لا يلامس الشعور، وصوتًا للفراغ ليس إلا، فصوت المذياع لا يحمل معلومات:

"خرج صوت المذيع كأنه يقرأ من صحيفة قديمة".

المذياع هنا لا يُفعّل زمن الرواية، بل يجمّده. إنه صوت رتيب يكرر ذاته، بلا معنى ولا نبرة، مما يعمّق إحساس الشخصيات بالعدم. في فضاء العوامة، حيث ينسحب الجميع من الواقع، يصبح المذياع الخلفية الرتيبة للهروب العام.

وفي لحظة أخرى، يأتي صوت المذياع بالتزامن مع الجرائم والاغتصاب، كأنّه لا يسمع ولا يرى. إنه الصوت الذي يعمّق القطيعة بين الخطاب الرسمي والواقع المعيش. يمكن مقارنة هذا بمشهد من "الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل" لإميل حبيبي، حيث يتحول المذياع إلى وسيلة سخرية لاذعة من الخطاب الرسمي، الذي يعد بشيء، بينما واقع خطابه يرسّخ الضد.

وفي أكثر من عمل، يستخدم محفوظ المذياع لقياس الوقت لا بالساعة، بل بالتكرار:

"في كل مساء، تخرج النشرة من المذياع، بالعبارات نفسها، والصوت نفسه، واللاجدوى نفسها".

بهذا يتحول المذياع إلى رمز للزمن الدائري، الزمن الذي لا يتقدم. هذا النوع من الزمن يُعد سمة أساسية من سمات الاغتراب، حيث لا تجدد، ولا أمل، بل انتظار ممتد بلا نتيجة.

"قشتمر": رواية الاغتراب وتآكل الأحلام

وحين نقف على "قشتمر"، الرواية التي تصوّر حياة خمسة أصدقاء نشأوا في حي واحد، يلتقون في مقهى "قشتمر" ويستعيدون ذكرياتهم عبر عقود من التغيّرات السياسية والاجتماعية في مصر. وترصد الرواية تآكل الأحلام، واستبدال القيم، وتحوّل النخبة من الضمير اليقظ إلى التواطؤ، بأسلوب ساخر يعكس خيبة جيل بأكمله. نجد المذياع هنا يُستخدم كأداة لاستدعاء الزمن الماضي لا بصيغته الحيّة، بل كصدى بعيد لذاكرة خائبة. هذه العلاقة المرتبكة مع الماضي، تعكس اغترابًا هوياتيًا، حيث الحنين لا يُداوي بل يضاعف الشعور بالاقتلاع:

"يأتي صوت المذياع ليربطنا بزمن نعرفه أكثر مما نعيش فيه".

المذياع في هذه الرواية لا يخلق زمنًا جديدًا، بل يستعيد زمنًا فقدناه، ولكن من خلال تكرار لا جدوى فيه. وهنا نلحظ أن المذياع يعكس اغتراب الجماعة عن الحاضر، وتعلقها بصورة مثالية لمرحلة مضت، دون قدرة على استعادتها. وهنا تأتي رواية "شرق المتوسط" لعبد الرحمن منيف، لتعضد بوضوح أكمل تصويرًا للغياب عن زمن نعيش فيه، ويحضر المذياع كجزء من عزلة المعتقل، إذْ يسمع النزيل أخباره الخارجية من خلال جهاز لا يملك التحكم فيه، مما يعمّق الإحساس بأن العالم يدور بدونه، وأنه لا يملك سلطة على سرده أو مصيره.

"أولاد حارتنا": المذياع يهدد الرواية

ربما الاستخدام الأكثر رمزية للمذياع نجده في "أولاد حارتنا"، الرواية الرمزية التي تجتهد في أن تسرد تاريخ البشرية وفقًا لمنظورها الإبداعي، من خلال شخصيات تمثل الانتقالات الروحية للإنسان، ويجسد "الجبلاوي" السلطة المطلقة. وينتقل الصراع من الحكمة إلى العلم، وسط تمرّد الأولاد على الأساطير القديمة. تثير الرواية الأسئلة الكبرى للإنسان، وهي من أكثر أعمال محفوظ إثارة للجدل والمنع، حيث لا يمثل المذياع فقط صوتًا حديثًا، بل خصمًا صاعدًا للمركزية القديمة:

"صار المذياع يتكلم أكثر من الجبلاوي، وأكثر حضورًا من شيخ الحارة".

هذا المشهد يُمثّل بداية التحول من الحكاية إلى الخبر، ومن القداسة إلى البث، ومن الحكمة إلى الضجيج. المذياع هنا لا يقول الحقيقة، لكنه يأخذ مكان الحقيقة. يُهدد الرواية الشفهية، ويعيد إنتاج المركزية بصيغة مفرغة من الرمزية.

بهذا يكون المذياع في نصوص محفوظ مرآة للحداثة المغتربة، ومجسًا لفقدان المعنى، وصوتًا يعكس أكثر مما يخبر، ويغلق أكثر مما يفتح. مما يستدعي المقارنة مع "أنتِ منذ اليوم" لميّسر السّبول، إذْ يتضح تباين الاستخدام جلياً: ففي رواية السّبول، المذياع لا يُزيّف فقط، بل يفضح، وهو ما يتقاطع مع تجربة محفوظ، حيث يتحول المذياع من ناقل إلى فاعل.

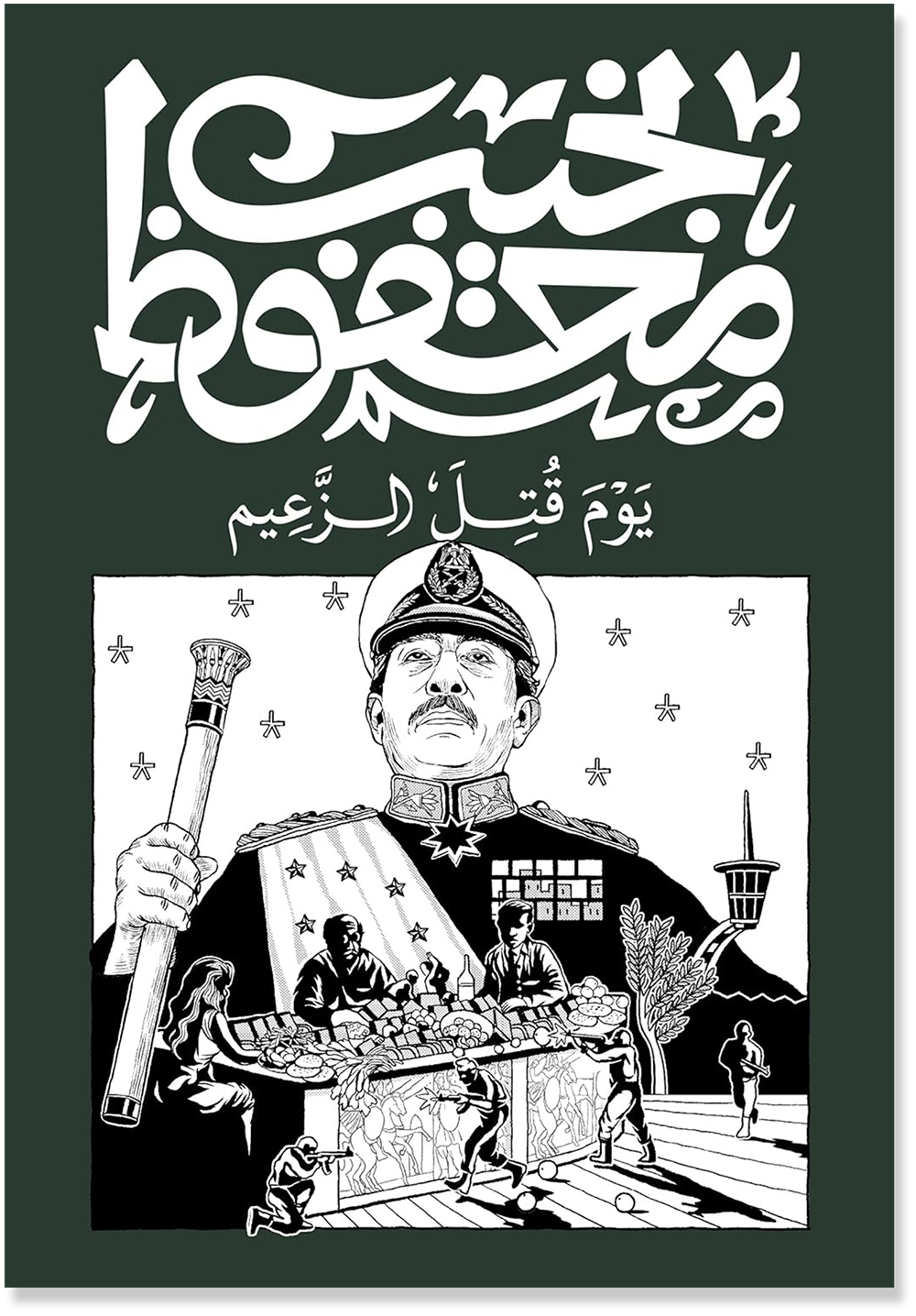

"يوم قُتل الزعيم": المذياع والخيانة الجماعية

تحكي الرواية قصة "علوان"، الموظف البسيط الذي يحب "رُقيّة"، لكن حلمه في الزواج يصطدم بالواقع الاقتصادي والاجتماعي المنهار في ظل التحولات الكبرى التي شهدتها مصر بعد اغتيال السادات. الرواية قصيرة، مكثفة، مشحونة بالشعور بالخذلان والارتباك، وتطرح فكرة القتل الرمزي للزعيم داخل كل مواطن، لا مجرد اغتيال سياسي.

يحضر المذياع في الرواية كجهاز دائم البث، لكنه لا يحمل إجابات، بل يعمّق الفجوة بين الأحداث الكبرى والذات الصغيرة المهمّشة:

"لم يعد يعنيه ما يُقال في المذياع، فالأخبار كلها تخص سواك، كل شيء يحدث هناك، أما هنا، فأنت وحدك، تأكل الظل وتنام على الانتظار".

بهذا التحليل، يُستخدم المذياع كتجسيد لانفصال المواطن عن مركز القرار، وكتمثيل للعزلة الشعورية وسط ضجيج إعلامي لا يعكس واقعه. فالصوت الذي كان يُفترض أن يربط الفرد بالجماعة، يُصبح صوتًا بلا صدى في داخله.

وفي موضع آخر، بينما يتابع الناس بذهول أنباء الاغتيال عبر الإذاعة، يبقى علوان منشغلًا بجوعه وعجزه عن تحقيق أبسط أحلامه:

"قال المذيع إن البلاد دخلت مرحلة جديدة... أما هو، فقد دخل غرفة النوم جائعًا كالمعتاد".

هذه المفارقة بين المذياع كمُبشّر بـ"المرحلة الجديدة"، وبين الواقع العادي المأزوم للفرد، تكشف البعد العميق للاغتراب، حيث تنفصل اللغة السياسية عن المعيش، وتُختزل الحياة في خيبة شخصية تتكرر.

يُظهر محفوظ هنا كيف فقد المذياع وظيفته كبوابة للفهم الجمعي، وأصبح مرآة للتضليل أو الصوت الذي لا يُصغي لأحد، ليُضيف بذلك طبقة جديدة لتوظيفه الرمزي المتعدد في سردياته، حيث المذياع شريك خفي في بناء العزلة وتكريس الشعور بعدم الانتماء.

فإذا كان بطل "يوم قُتل الزعيم" يعاني من لا مبالاة صوت المذياع وانفصاله عن هموم الفرد؛ فإن سعيد أبي النحس المتشائل يعاني من نقيض ذلك: تدخل المذياع المفرط في حياته إلى درجة طمس هويته. ففي كلا النصين، يتكشّف المذياع كصوت خارجي لا يعكس الواقع بل يعيد إنتاجه بصورة زائفة: علوان لا يسمع نفسه في خطاب المذياع، وسعيد يجد المذياع يتحدث عنه كما لو أنه غائب لا وجود له.

والمشترك بين النصين أن المذياع لا يُنقذ من الاغتراب، بل يعمّقه. إنه لا يربط المواطن بالوطن، بل يقدّم نسخة من الوطن تخاصمه الذات، وتهجرها المعاني. في المحصلة، يصبح المذياع في الروايتين شاهدًا على تآكل الحقيقة وتحلل الصلة بين الإنسان والواقع، بما يجعله رمزًا بارزًا للوعي المغترب في السرد العربي الحديث.

وفيما يشبه الخاتمة يمكننا أن نقول:

تكشف دراسة المذياع في روايات نجيب محفوظ عن تحوله من أداة إعلامية إلى عنصر سردي فعّال، يحمل في داخله رمزيات عديدة تجلت في السلطة والخيبة والتكرار والعزلة. إنه لا يخبر فحسب، بل يعلّق، ويُراقب، ويُحاور، وحتى يُهيمن.

يمكن القول إن نجيب محفوظ لم يُدخل المذياع إلى رواياته بوصفه تفصيلاً تزيينيًا أو زمانيًا فحسب، بل بوصفه رمزًا روائيًا معقّدًا. في معظم الأحوال، كان صوت المذياع صوتًا غريبًا ومقلقًا، يعمّق عزلة الشخصية، ويكشف قلقها، ويُجسد انفصالها عن السلطة، أو الزمن، أو المجتمع.

وقد تنوّعت وظائف المذياع في أعمال محفوظ، نجده مرة أداة لتشويه الحقيقة كما في "اللص والكلاب"، وصوتًا للزمن الدائري واللاجدوى في "ثرثرة فوق النيل"، وذاكرة خارجية تستدعي الماضي المغترب في "قشتمر"، وخصمًا للسلطة الرمزية في "أولاد حارتنا".

في مجمل هذه النصوص، لا يتحدث المذياع إلى الشخصيات، بل يتكلم على مسامعها. هو لا يحاورها، بل يفرض نفسه عليها. وإذا كانت الرواية الحديثة تسعى إلى كشف وعي الشخصية، فإن محفوظ يجعل من المذياع أداة لإظهار التمزق بين هذا الوعي والعالم الخارجي.

كما لا يكون المذياع مجرد "تقنية زمنية"، بل يصبح مرآة لعصر ما بعد النكسة، حيث سقطت اللغة، وانفصل الإنسان عن صورته، وغاب المعنى تحت تكرار الصوت الجماعي الرسمي. المذياع عند محفوظ هو أحد تمثيلات الاغتراب الحديث، حيث يسمع البطل صوتًا لا يمثله، ويعيش زمنًا لا يعنيه، ويواجه مجتمعًا يتحدث نيابة عنه. إنها رواية ما بعد الهزيمة، حيث حتى الصوت... صار مغتربًا.

الإحالات: 1. نجيب محفوظ، اللص والكلاب، دار الشروق، القاهرة، 2006. ┋ 2. نجيب محفوظ، ثرثرة فوق النيل، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2010. ┋ 3. نجيب محفوظ، قشتمر، دار الشروق، القاهرة، 2005. ┋ 4. نجيب محفوظ، أولاد حارتنا، دار الآداب، بيروت، 2001. ┋ 5. محمد بدوي، الاغتراب في الرواية العربية الحديثة، المركز الثقافي العربي، بيروت، 2004. ┋ 6. صبري حافظ، تحولات الرواية العربية، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2009. ┋ 7. إميل حبيبي، الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، 1981. ┋ 8. عبد الرحمن منيف، شرق المتوسط، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1975. ┋ 9. غسان كنفاني، رجال في الشمس، دار العودة، بيروت، 1974. ┋ 10. ميّسر السّبول، أنتِ منذ اليوم، منشورات دار الآداب، بيروت، 1974. ┋ 11. نجيب محفوظ، يوم قُتل الزعيم، دار الشروق، القاهرة، 2001. ┋ 12. إريك فروم، مفهوم الإنسان المغترب، ترجمة سعيد البازعي، المركز الثقافي العربي، 1999. ┋ 13. لوكاش، نظرية الرواية، ترجمة الحسين سحبان، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1997.