في قلب المدينة التي تلمع بأضواءٍ لا تنام، تظلّ هناك نافذة مفتوحة على الضوء الداخلي، على الألوان التي تأتي من البعيد، من الصمت، من تلك المنطقة التي لا تراها العين بل يستشعرها القلب. من هذه النافذة تطلّ الفنانة الإماراتية سلمى المرّي، حاملةً في لوحاتها ما يشبه السيرة البصرية للروح الأنثوية، وهي تمشي في دروب الذاكرة والحنين والمقاومة والجمال.

هي فنانة لا تشتغل على اللون كما يفعل الأكاديميون، بل كما تتعامل الجدّات مع الحكاية: تُعيدها كل مرة لتُبقيها حيّة. في لوحتها، يتكلم الرمل، ويتنفس الظل، ويغدو التراب ذاكرةً مفتوحة على الضوء، وكأن كل ضربة فرشاة محاولة لاستعادة ما لم يُقال بعد.

تبدأ الحكاية في بيتٍ إماراتي بسيط، حيث كانت الطفلة سلمى تلاحق أثر الضوء وهو يتسلّل من شبابيك الطين. تلك الشرارات الأولى من الدهشة شكّلت لاحقاً جذور علاقتها بالفن. كانت ترسم لا لأنها تعلم معنى الفن، بل لأنها تشعر أن الرسم يحرّرها من اللغة. لم تكن تعرف آنذاك أن ما تفعله هو بناء هُوية، وأن الألوان التي تلطّخ أصابعها ستغدو يوماً هوية وطنٍ كامل يطلّ من لوحاتها. في كل مقابلةٍ معها تتحدّث عن تلك الجذور الأولى، عن صوت البحر القريب، عن رائحة القهوة في الصباح، عن دفء يد الأم وهي تزرع الضوء في تفاصيل اليوم.

تقول: "ربما كنت أرسم لأحافظ على هذا الدفء حيّاً". ومنذ ذلك الحين، لم تفارقها فكرة أن اللوحة ليست شكلاً بل ذاكرة، وأن اللون لا يُختار بل يولد من الداخل.

ذاكرة الكائن والكون:

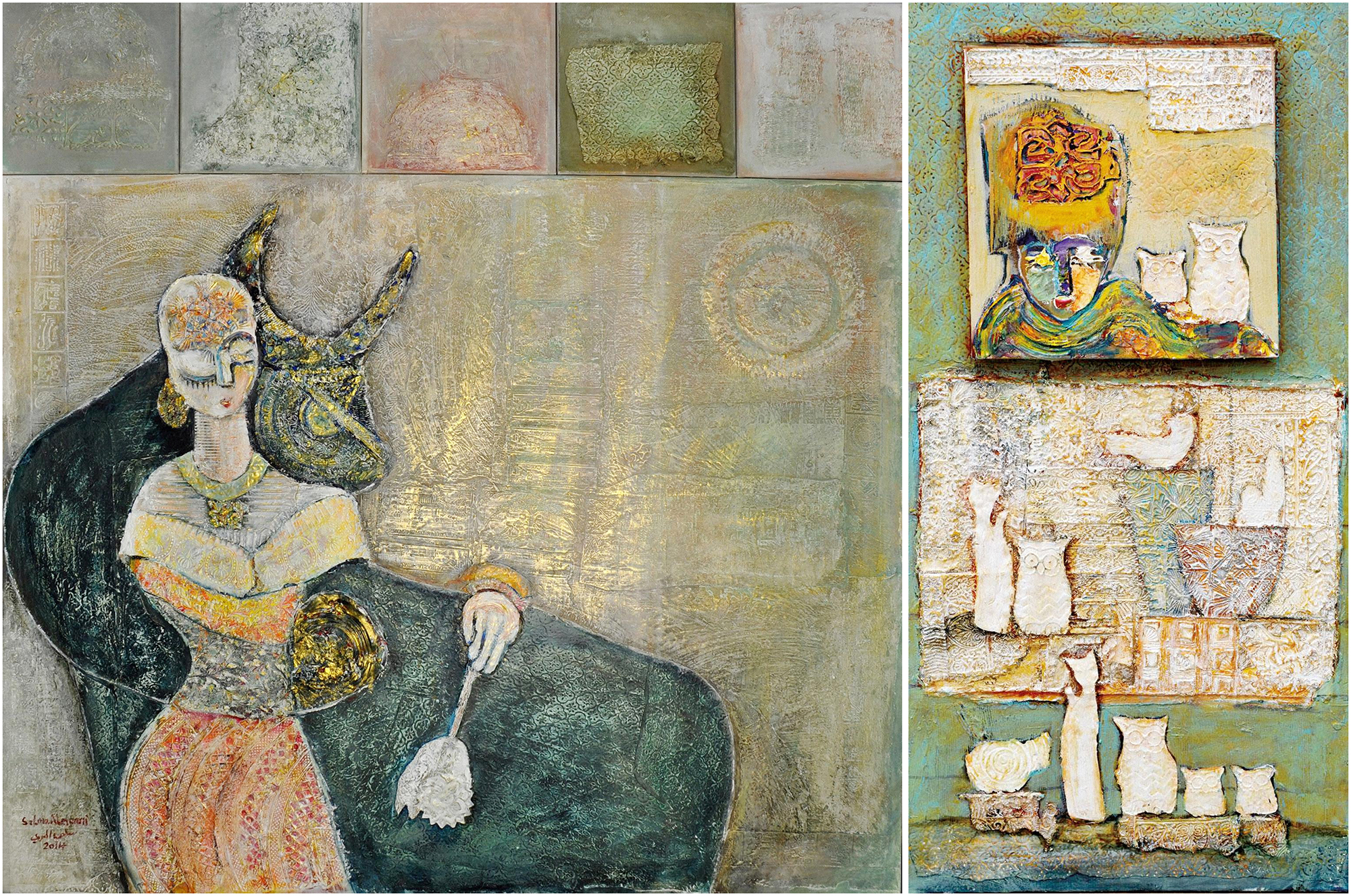

حين تنظر إلى لوحات سلمى المري، تكتشف أنها لا تستخدم اللون البني أو الذهبي لمجرد الزخرفة أو الجاذبية البصرية. هذه الألوان الترابية التي تحبها هي امتدادٌ لمفهومها العميق للفن: الفن كجذر، كحبلٍ سريٍّ يصلها بالأرض وبالناس وبالزمن. التراب عندها ليس مادّة، بل كيانٌ حيّ، يشهد على مرور الحياة، على الانبعاث والفناء.

اللوحات عندها تذكّر بتضاريس الإمارات نفسها: كثبان تتعانق فيها درجات الصمت مع وهج الشمس، جبال تلمع في المسافة كأنها ذاكرةٌ للوقت، وبحرٌ يتقلب على شاطئ الروح. كل لوحة هي خريطة داخلية للعلاقة بين الإنسان والمكان، بين المرأة وظلّها، بين الحضور والغياب.

وحين تقترب أكثر، تجد أن كل ملمسٍ في أعمالها يحمل أثر الزمن.

كأنها تحفر اللوحة لا ترسمها؛ كل خطٍّ فيها جرحٌ جميل، وكل تدرّجٍ فيها أثرُ نَفَسٍ قديم.

إنها تصنع جمالًا يخرج من التراب، لا من الرفاه، كأن الجمال عندها فعل مقاومة ضد الفناء.

في لوحات سلمى المرّي، لا تظهر المرأة كصورةٍ نمطية أو كزخرفٍ بصري، بل ككائنٍ يخلق المعنى من العتمة. المرأة هنا ليست مفعولاً به بل فاعلة، ليست موضوعاً بل ذاتٌ كاملة السيادة على الفضاء الذي تحتله. تبدو النساء في أعمالها في حالة رقصٍ داخلي، كأن كل جسدٍ فيها يواجه العاصفة بالإيقاع، بالحركة، بالتماهي مع النور.

تقول سلمى: "المرأة تشبه الشجرة، جذورها في الأرض ورأسها في الضوء". هذه الجملة تختصر فلسفتها التشكيلية كلها. فالأنوثة في لوحاتها ليست جسداً بل طاقة، ليست ضعفاً بل نهوضاً مستمرّاً. وفي كل انحناءة أو التفاتة من نسائها، تلوح حكمة الأجيال التي قاومت القهر بالصبر، والغياب بالحب، والسكوت بالإبداع. تُعيد سلمى تعريف الجمال كقوةٍ داخلية، كصوتٍ للكرامة الأنثوية. فالمرأة في أعمالها لا تبكي، بل تُعيد خلق العالم من رمادها، وتحوّل جرحها إلى وردةٍ معلّقةٍ على باب الأمل. لم تتوقف سلمى المري عند حدود اللوحة، بل وسّعت تجربتها لتصبح رؤيةً متكاملة للفن كرسالة. حين أسست غاليري سنيار في دبي، لم ترد له أن يكون مجرد مساحة عرضٍ للصور، بل فضاءً للتفاعل الثقافي، للحوار بين الشرق والغرب، ولتأكيد أن الفنّ باستطاعته الجمع لا الفصل.

في كل معرض تنظّمه، نلمس رغبتها في تحويل الفن إلى لغة إنسانية مشتركة. فهي ترى أن اللوحة يمكن أن تكون جسراً بين ثقافتين، أو صلحاً بين فكرتين، أو حتى بداية حديثٍ بين أرواحٍ لم تلتقِ من قبل.

تقول دائماً: "الفن الحقيقي لا يُعلّمك أن ترى، بل يُذكّرك بأنك كنت ترى منذ البداية". هذا الإيمان جعلها من أبرز الوجوه الفنية التي أسهمت في ترسيخ الوعي الجمالي في الإمارات. لقد تعاملت مع الفن لا كترفٍ نخبوي، بل كضرورة إنسانية تماثل الهواء والماء. ولهذا تحرص في معارضها على إشراك الشباب والمواهب الجديدة؛ لأن الفن بالنسبة لها ليس امتيازاً، بل مسؤولية تتناقلها الأجيال. وراء هذا الهدوء المضيء الذي يلفّها، تختبئ قصة فقدٍ عميقة شكّلت وجهاً آخر لمسيرتها. رحيل زوجها، الدكتور علي بن شكر، لم يكن نهاية، بل تحوّلاً.

من تلك اللحظة خرجت من رحم الألم لوحاتٌ أكثر شفافية ونوراً، كأن الحزن صار معبراً نحو السلام الداخلي.

عن نفسها تقول: "كلما أمسكت الفرشاة، أشعر أنه خلفي يساندني بصمته. هو لم يغب، بل أصبح جزءاً من الضوء الذي أعمل في حضرته". تلك التجربة غيّرت نغمة ألوانها، صارت لوحاتها أكثر روحية، أكثر ميلًا إلى الصمت المتأمل. كأنها صارت ترسم كي تكلّم الغياب.

وهنا تظهر عبقريتها: تحويل الألم إلى شكلٍ من أشكال الحياة، وتحويل الغياب إلى حضورٍ جديد، يضيء ولا يحرق.

الحوار بين الأجيال:

في بيتها الذي يغمره دفء الألوان وصمت الموسيقى، تعيش سلمى حواراً يومياً مع الجيل الجديد. تؤمن أن فهم الشباب لا يكون بالوصاية، بل بالإصغاء. تتعلم من أبنائها وأحفادها كما يتعلمون منها، وتؤمن أن الاختلاف طاقة لا تهديد، وأن التغير ليس نهاية الأصالة بل امتدادها.

تحكي بابتسامةٍ صافية عن حفيدتها الصغيرة "مايا"، وتقول إنها تراها انعكاساً لطفولتها الأولى.

معها تعيد اكتشاف العالم، تزرع معها الزهور، وتعلّمها أن الفن ليس رفاهية، بل طريقة في النظر إلى الحياة. حتى القطط والطيور في بيتها تشاركها هذا الفضاء، كأنها عناصر من لوحةٍ ممتدة بين الطبيعة والإنسان والذكريات.

الإمارات.. حين يصبح الوطن لوحةً:

حين تتحدث سلمى المرّي عن وطنها، يتبدّل نبر صوتها، ويغدو أكثر دفئاً وانفعالاً. ترى في الإمارات نموذجاً نادراً لبلادٍ جعلت من الثقافة والفن ركيزةً في بناء الإنسان. تتحدث عن المتاحف والمراكز الفنية، كما يتحدث المرء عن أفراد عائلته، بحميميةٍ واعتزاز. من متحف اللوفر أبوظبي إلى المجمع الثقافي في العاصمة، ترى أن هذه الصروح ليست بناياتٍ حجريةً بل ذاكرة الأمة الحديثة.

تقول: "البلاد التي تزرع الجمال لا يعرف القبح طريقاً إليها؛ لأن الفن يحرسها من الداخل»". وهذه الفكرة تشكّل جوهر مشروعها الفني: أن تكون اللوحة مرآةً للمكان، وامتداداً لروحه، ودليلًا على أن الإمارات لا تصدّر النفط فقط، بل تُصدّر الجمال والضوء والمعنى.

ظلّ الريشة الآخر:

لم تكتفِ سلمى بالريشة وحدها، بل لجأت إلى الكلمة أيضاً كمساحة موازية للتعبير. فهي تؤمن أن اللغة لون، وأن الحبر نوعٌ من الضوء الأسود. كتبت نصوصاً تأملية وشهادات فنية ستجمعها قريباً في كتابٍ فنيٍّ يجمع بين الصورة والنص، بين التشكيل والتأمل. تقول في أحد مقاطعها: "حين أكتب، أشعر أنني أستخدم لوناً جديداً، لا يُرى بالعين بل بالقلب". هذه الكتابة ليست هامشاً لتجربتها التشكيلية، بل وجهاً آخر لها؛ فهي تكتب لتفهم، وترسم لتتذكّر، وبين الكلمتين تولد لغتها الخاصة التي تقف عند تخوم الشعر والفلسفة معاً.

الهُوية بين المحلي والعالمي:

واحدة من السمات الأكثر عمقاً في تجربة سلمى المرّي هي قدرتها على الموازنة بين المحلي والعالمي. فبينما تستلهم رموزها من البيئة الإماراتية -الرمل، البحر، المرأة، الضوء، الذاكرة- إلا أن خطابها البصري يتجاوز الحدود. يمكن لأي متلقٍّ من أي ثقافة أن يشعر بحرارة تلك الألوان وصدق ذلك الإيقاع الداخلي. هنا يكمن سرّ عالميتها: أنها لا تتصنّع الكونية، بل تبلغها عبر الصدق. فكلما كانت أقرب إلى جذورها، صارت أكثر حضوراً في العالم. إنها فنانة تعرف أن الطريق إلى الكونية يبدأ من التربة الأم، من تلك العلاقة الحميمة بين الجمال والهوية.

سلمى المرّي.. ملامح فنانة تشبه وطنها:

من يعرف سلمى عن قرب، يدرك أن ما نراه في لوحاتها هو امتداد لشخصيتها. هدوؤها لا يعني الانطفاء، بل عمقًا داخليًا يشبه الصحراء حين تغيب عنها الشمس. كلماتها قليلة، لكنها حين تتحدث تُنصت الأشياء من حولها. في عينيها ينعكس نفس الضوء الذي يسكن لوحاتها: حنينٌ لا يشيخ، وإصرارٌ على أن الجمال طريق حياة لا مهنة.

تبدو في حضورها كأنها تمشي داخل لوحة. كل ما حولها من ترتيبٍ وتفاصيل يوحي بذائقةٍ دقيقة تعرف كيف توازن بين البساطة والترف، بين النعومة والقوة. حتى حين تصمت، تشعر أن في صمتها موسيقى خفية، وأنها تعيش الحياة كعملٍ فنيٍّ مستمرٍّ لا يكتمل أبداً.

الخاتمة: الضوء الذي لا يخبو

يمكن اختزال تجربة سلمى المري في كلمة واحدة: الحضور. هي لا ترسم لتُنسى، بل لتبقى. حاضرة في لوحاتها كما في إنسانيتها، في معارضها كما في تفاصيل حياتها اليومية. هي صوت المرأة الإماراتية حين تتحدث بلغة الفن، وصوت الإنسان حين يواجه هشاشته باللون لا بالكلمة. إنها الفنانة التي جعلت من اللون صلاةً ومن الذاكرة وطناً ومن الألم موسيقى.

وحين نقترب من أعمالها، نشعر أننا لا نرى لوحاتٍ بل نُصغي إلى حكايةٍ عن الضوء، عن امرأةٍ أحبّت الحياة بصدقٍ جعلها تُشبهها. ربما لهذا السبب تظلّ تجربة سلمى المري واحدة من التجارِب الفنية الأكثر فرادة في المشهد الإماراتي والعربي؛ لأنها لا تُقدّم الجمال كزخرفة، بل كقيمةٍ أخلاقية وجمالية معاً، وكشهادةٍ على أن الإنسان يمكنه أن يُعيد اختراع العالم بفرشاةٍ واحدة وقلبٍ يؤمن بأن الفن لا يغيّر الواقع، لكنه يجعلنا نراه كما يجب أن يكون.