على مرِّ العصور كانت المُحاورات وسيلة فعّالة لتحقيق مآرب معيّنة وأهداف خفيّة، لعل أشهرها على الإطلاق مُحاورة أفلاطون (427-347 ق.م)، في دفاعه عن أستاذه سقراط (469-399 ق.م)، بنشر فكره تكريماً له على موته المفجع حينما شَرِبَ السم أمام أنظاره، وأنظار بعض تلاميذه؛ لاتّهامه بالهرطقة، وإفساد أخلاق الشباب الأثيني؛ فكُتب أفلاطون تقريباً كلها محاورات تشرح فِكر سقراط، وتُبسّطه للناس أولاً، وخوفه المصير نفسه الذي آل إليه أستاذه ثانياً. وهناك مُحاورة جاليليو (1564-1642م) بين النظام الفلكي البطليمي، والنظام الكوبرنيكي، التي كانت الأخرى حِيلة لإظهار مركزية الشمس، والانتصار للمذهب الكوبرنيكي، القائل بأنّ الأرض كوكب يدور حول الشمس الثابتة مخالفاً ما جاء في الكتب المقدسة؛ إذ بسببها مَثَل جاليليو آخر أيام حياته مصاباً بالعمى، أمام المحكمة التي أدانته بالسجن المؤبد، ثم الإقامة الجبرية حتى وفاته.

ويضاف إلى هذه المُحاورات، مُحاورة ديكارت (1596-1650م)1، موضوع مقالنا، التي حاول خلالها بَسْطَ جُلّ أفكاره، انطلاقاً من قصة خياليّة لثلاثة أصدقاء يوجدون في مكان طبيعي هادئ.

لا شك، أنّ ديكارت كان يعلمُ ما وقَع لجاليليو مع الكنيسة في روما، وإدانته بسبب أفكاره العلمية الحداثية، فخاف المصير نفسه، لذا كتب يشرح فلسفته في هذه «المُحاورة» التي لم تكتمل ربما لضيق الوقت، أو لانشغاله بتعليم الملكة كريستينا (1626-1689م) في السويد آخر أيامه كما قيل.

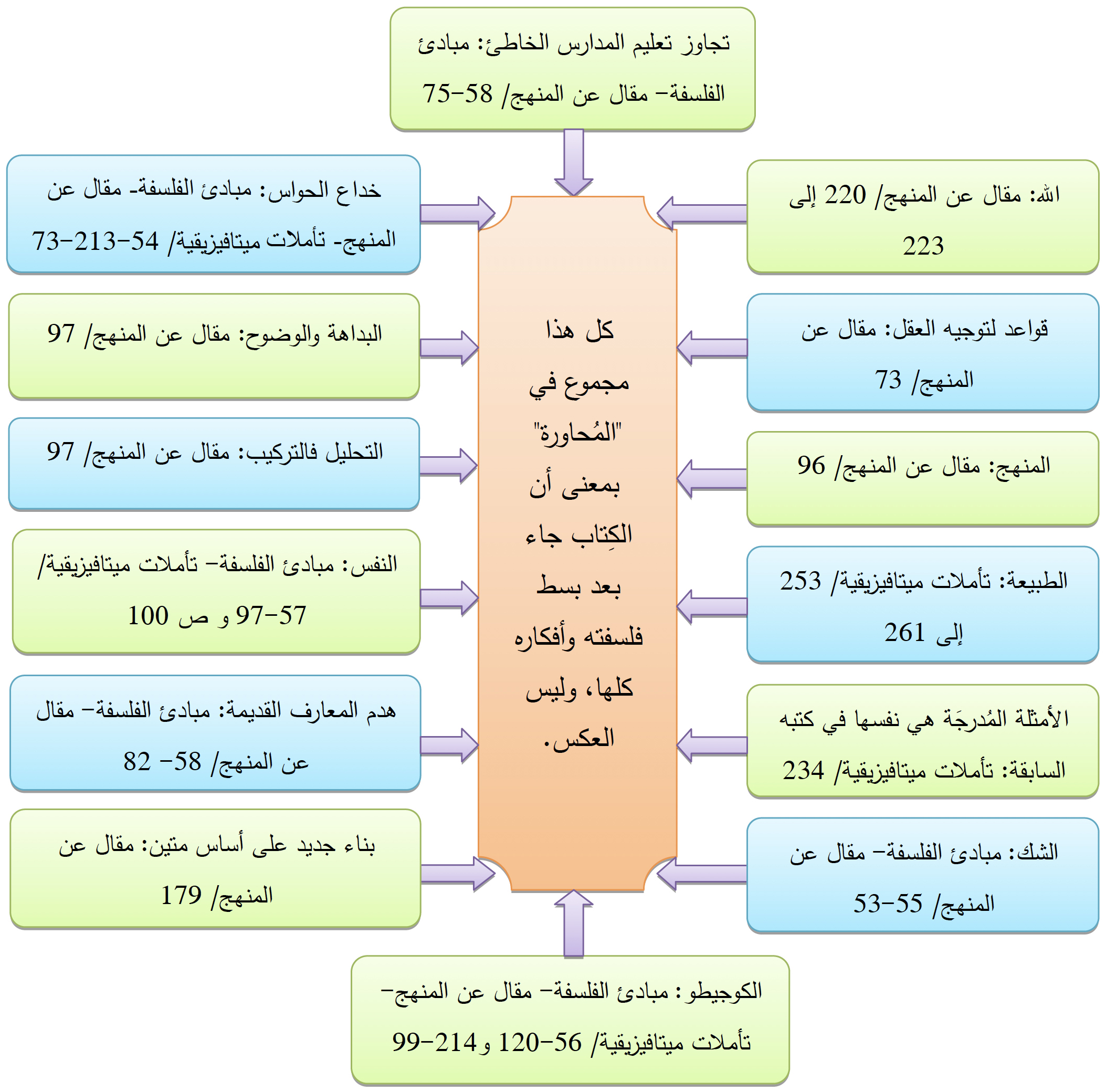

صورة بعدسة كاتب المقال: مُجسَّم على قدّ قامة الإنسان لديكارت في منزل ولادته غربَ فرنسا

فما أهداف «المُحاورة»؟ وما دور الشخصيات التي اعتمد عليها؟ كيف سيصل للنور الداخلي لكل إنسان؟ وما المنهج الكفيل بتحقيق ذلك؟

كانت «مُحاورة» ديكارت مراوغة، وتحايلاً للهروب من سطوة الكنيسة وقهر الرقابة؛ فعلاقته بالدّين كانت استراتيجية، فَلَمْ يعنِه الشأن الديني2. بقدر ما اهتمّ بالرياضيات والفيزياء، في طرح أفكاره الفلسفية اعتماداً على شخصيات وهمية؛ ودليل هذا التحايل سكوته طيلة حياته عن الإدلاء علناً برأيٍ حول إدانة الكنيسة لجاليليو، يقول في بداية كتابه الأشْهَر، وعمدة الفلسفة حسب المتخصصين «تأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولى» مستعطفاً رجال الدين، ومحاولاً ذر الرماد في العيون:

"حضرات السادة: يدفعني إلى تقديم هذا الكتاب إليكم سبب وجيه جداً، ويقيني أنكم ستجدون حين تقِفون على القصد منه سبباً وجيهاً كذلك لتشملوه برعايتكم... لقد كان رأيي دائماً أن مسألة الله والنفس أهم المسائل التي من شأنها أن تبرهن بأدلة الفلسفة خيراً مما تبرهن بأدلة اللاهوت: ذلك أنه وإن كان يكفينا نحن معشر المؤمنين أن نعتقد بطريق الإيمان بأن هنالك إلهاً وبأن النفس الإنسانية لا تفنى بفناء الجسد، فيبقى أنه لا يبدو في الإمكان أن تقدر على إقناع الكافرين بحقيقة دين من الأديان، بل ربما بفضيلة من الفضائل الأخلاقية، إن لم نثبت لهم أولا هذين الأمرين بالعقل الطبيعي"3، فآخر كلمة هنا، هي نفسها الأخيرة في عنوان «المُحاورة»، حيث نلاحظ "محاورة ديكارت البحث عن الحقيقة بواسطة النور الطبيعي"، فالعقل الطبيعي والنور الطبيعي وجهان لعملة واحدة، وبما أنّ الطبيعة كانت ديدن مُفَكّري وعلماء القرن السابع عشر للتحرر من سطوة الكنيسة؛ فإنّ إعادة الكلمة للإنسان نفسه في تحديد مصيره، كان سبباً ترتّب عنه بداية مرحلة تأسيسية، لِمَا حدث من نجاحات بعد ذلك، سحبت البساط تحت الكنيسة وأرجعتها للطبيعة، أي للنور الداخلي لكل إنسان على حدة.

ثم يضيف ديكارت في النسق نفسه "فلا شك عندي أنكم إذا تعطفتم فشملتم هذا الكتاب بعنايتكم، وتفضلتم أولا بتصحيحه (لأني لا أزعم أنه خال من الغلط، ويمنعني من ذلك شعوري بقصوري بل بجهلي) ثم بإضافة ما ينقصه إليه، وإتمام ما لم يتم منه، والتكرم بإيراد شرح أوفى إذا اقتضى الأمر ذلك، أو تنبيهي على الأقل إلى ما قد يكون فيه من عيوب حتى أعمل على إصلاحها"4، بل أعطى الحكم لرجال الدين بِقبول أفكاره أو رفضِها، وزاد نبرة خضوعه ومهادنته قائلاً: "وسوف يحمل الحق جميع العلماء وأولي الألباب على قبول حكمكم والانضواء تحت لوائكم، أما الكفار... فسينزعون من نفوسهم روح المعارضة، أو لعلهم يدافعون هم أنفسهم عن تلك الحجج حين يرونها مقبولة... فالحكم الآن لكم فيما نجني من ثمرات هذا الاعتقاد متى توطدت أركانه لكم أنتم الذين ترون الفوضى الناشئة من الشك فيه. ولكن لن يجمل بي في هذا المقام أن أطيل الكلام في التوصية بقضية الله وقضية الدِّين لدى من كانوا دائماً أمتن دعائها"5.

لكنّ السؤال الأهمّ هنا، لماذا استمر ديكارت بِمراوغة الكنيسة ورجال الدين في العقد الأخير من حياته وقد كتب أغلب أفكار فلسفته؟6، إذ نشر «التأملات» صيف 1641م في هولندا، واتُّهِم بالإلحاد بعد حوالي سبعة أشهر تقريباً في مارس 1642م، ثم يليه كِتاب «مبادئ الفلسفة» سنة 1644م، وظهرت «المحاورة» أول مرة بعد موته بخمسة عقود سنة 1701م. الجواب السهل، أنّ أسلوب ديكارت كان تعليمياً بامتياز، وأراد إتمامَ مشروعه دون معيقات من الكنيسة تارة، والخصوم تارة أخرى، فهو مهووس بتبسيط الأفكار ليفهمها الجميع، كما أن كتاباته الفلسفية تدل على رغبته في تجاوز طريقة التعليم القديمة، وإعطاء بدائل لها أكثر عقلانية ووضوحاً.

يشرح ديكارت في مقدمة «المُحاورة» أنّ هدفها تَعَلُّم المنهج الديكارتي؛ البداهة فالوضوح، التحليل ثم التركيب. ومنبع هذا الشك كله، ولا شيء غيره، بمعنى أن نُعَلِّقَ إصدار الأحكام إلى حين معرفة الحقيقة، فيقول: "هذا ما أقترح تعليمه في هذا الكتاب، أردت أن أُخرج إلى النور الثروات الحقيقية لنفوسنا"7. ومِنْ هُنا، فالإنسان المثقف ليس مَنْ قرأ الكتب، أو تعلَّم في المدارس، أو درس الآداب؛ بل الذي استخدم العقل وحده، وتعلم منه، يقول أيضاً: "أتصور إنساناً ذا موهبة بسيطة، لكن تفكيره لم يفسد بأية آراء خاطئة، ويظل عقله مثل ما منحته له الطبيعة"8؛ إذ يأتي الإنسان للحياة جاهلاً، ويزيد من جهله حواسه الخادعة، وأفكاره المُلقاة؛ بيد أننا نستطيع السيطرة عليها بالعقل، مع الاعتماد على طبيعة الإنسان الطّيبة، ودروس العقلاء؛ للانعتاق مِنَ الأخطاء كلها، وبداية التأسيس لعلم صلب يمكنه الرقي بالفكر نحو أعلى الدرجات.

من هنا، تَكُون المعارف التي لا تتجاوز حدود العقل البشري سهلة الفهم، ولا تحتاج لقوة أو فن هائلين؛ إذًا، يجب أن نبدأ بالأشياء البسيطة حتى نَصِل للمُركّبة، بحيث، يكمن السرّ في استخدام المنهج بأفضل كيفيّة، ويؤكد ذلك قوله: "لقد بذلت عنايتي في أن أجعل هذه الحقائق نافعة لكل البشر، ولهذا الهدف لم أستطع أن أجد أسلوباً أكثر مناسبة من هذه الحوارات"9؛ لأنها أحسن الوسائل لشرح فكر معيّن بدل الاعتماد على المدرسة والفكر القديمَيْن، فَبِما أنّ الأشياء الواضحة قليلة جداً، فتطبيق المنهج هو الكفيل بتنقية الصعبة منها، وفهمها ربحاً للوقت والمجهود كذلك؛ وأسهل الطرق بدل الخوض في سُبُل التيه والضياع.

يُعِدُّ ديكارت الفكر في المطلق، وخصوصاً في «المحاورة»، الحقيقة الأولى التي يتمّ الانطلاق منها لمعرفة باقي الحقائق، إذا تمّ صقله بالشك، مع اعتباره الحاضر المستمر للوصول إلى اليقين كلّه، وهذه ببساطة، هي الوظيفة المعرفية التي يؤديها.

بعد المقدمة، يستهلُّ ديكارت «المُحاورة» بالشخصيات التي اعتمد عليها، وهي:

إيدوكس: يمثل الحس السليم، ونور العقل الفطري، يملك الحكم الصائب، ويقدر على الاستنتاج بفضل حُسن استعمال نوره الطبيعي (تقمّص ديكارت دوره بقوة).

بوليندر: يمثل الرجل المستقيم الذي لم يتعلم في المدارس ولا الكتب، بل من الحواس فقط، فهو الرجل العامي العادي.

إبيستمون: يمثل المتعلِّم والباحث المدرسي المشبع كثيراً بما تعلّمه مِنْ أساتذته، وما قرأه ضِمْنَ الكتب القديمة، إضافة إلى ثقافته العامة المليئة بالأفكار الملقاة.

يـبدأ الحوار ببوليندر، الرجل الذي لم يتعلّم في المدارس، ولا الكتب، ثم بإبيستمون المتعلّم المدرسي المشبع بتعليمه، وأخيراً بإيدوكس الحس السّليم ونور العقل الفطري، فهذا التسلسل ليس اعتباطياً في حد ذاته، بمعنى آخر إنّ ديكارت أعطى الأسبقية لعامة الناس، تليها النّخبة التي تحتكر المعرفة وتفرض سطوتها، وأخيراً لأصحاب الحكم الصّائب؛ ليؤكّد أنّ الشخص عندما يعرف الحقيقة، ويصل مرتبة الإنسان الحق يتعالى بفكره، ويترك المجال لباقي الفئات لِتَسْلُكَ الطريق نفسه، وبهذا تتحرّر أكبر فئة ممكنة من العقول.

فمباشرة بعد الترحيب بالصديقين، ودعوتهما لقضاء فترة إضافية معه، في هذا المكان الطبيعي الخلاب، يـبدأ إيـدوكس بأولّ خطوة نَحْتَ أفكاره وشرحها، فيقول لبوليندر:"وأجعلك قادراً على أن تجد بنفسك كل الحقائق الأخرى"10، إذ تُبنى المعرفة على الإنسان ذاته، وليس على شيء آخر، مِنَ الإنسان وأناه تبدأ الأشياء كلها، فهو المرْكز، والمكانة التي كان يفتقدها على مدى قرون عديدة؛ ويضيف موجهاً كلامه لإبيستمون صاحب الأفكار المدرسية الصِّرفة،"إلا أنك يا إبيستمون لا تقطع حديثنا إلا بأقل ما هو ممكن؛ لأنّ أهدافه سَتُجْبِرُنا في الغالب على إبعادنا عن موضوعنا"11، فإبيستمون الذي تَعلّم في المدرسة، سَيَتبيّن له أنّ ما تعلّمه من تراث يحاول إيدوكس هَدْمَهُ، في البداية لن يقبل الأمر كما العديد من أمثاله، لذلك نجده طول «المحاورة» يعترض ويسأل ويتحدّى.

ويُكمل ديكارت على لسان إيدوكس، دراسة مسائل أخرى، كالنّفس العاقلة، الله، خداع الحواس، الطبيعة، وهذه المواضيع سيُعالجها بمنهج لكي يميّز الحقيقة، ولن يكون المنهج إلا الشّك، ولا شيء غيره12، إذ يذكر هنا، مثاله الشهير الموجود أصلاً في كتابه "مقال عن المنهج"، عن فنّان رسم لوحة سيئة النِّسَب والأبعاد، فإذا أراد شخص آخر أن يصلحها، وجب عليه محو المقاسات والخطوط كلّها، والبدء من جديد، أهون وأفضل على ضياعِ وقته حول إصلاحها، فكذلك المعرفة الخاطئة المكتسبة تستوجب مسح الطاولة، ثم إعادة ترتيبها، يقول إيدوكس: "وأنا أقارنها (المعارف الخاطئة) بصرح ما سيّء البناء، أساساته ليست قوية بالقدر الكافي، ولا أعرف دواء أفضل من القيام بهدمه كاملاً لكي أقوم ببناء صرح جديد... لكن وقتما نكون منشغلين بهدم ذلك الصرح، سنستطيع في الوقت نفسه وضع الأسس التي ينبغي استخدامها في مشروعنا، وإعداد أفضل المواد وأكثرها صلابة لتثبيتها"13، بعدما بدأ بهدم معارف إبيستمون، سيفعل الشيء نفسه مع بوليندر، لكي يهدم الأساسات القديمة، ويَشْرَعَ بِبِناء معرفة صلبة لكليهِما، يقول إيدوكس: "وأن تتركني أتحاور قليلاً مع بوليندر، لكي أهدم أولا كل المعارف التي اكتسبها حتى يومنا هذا"14.

شَكّ ديكارت في الأشياء والمعارف كلّها، التي تسرّبت للذهن الإنساني دون تمحيص وغربلة، لكنه ليس شكّاً مطلقاً، كما يَعترفُ بِمناسبات عديدة في كتبه، بل شكّ منهجيّ يستطيع من خلاله تمييز الأفكار الصالحة والطالحة؛ بينما لحظة الشّك هاته، هل يضمن الإنسان الاستمرار فيها؟ وحتى إن استمر لحظتها، هل يستطيع إكمال شكّه بَعْدَ لحظات تليها؟ فاعترف أنه لا يستطيع، وهناك مَنْ يضمن هذه الاستمرارية إنّه الله الضامن للحقيقة، يقول إيدوكس: "تستطيع الشّك بحق في كل الأشياء التي لم تصل إليك معرفتها إلا عبر نجدة الحواس، لكن هل تستطيع أن تتشكّك في شكّك، وتظل غير متأكد من أنك تشك أو لا تشك؟"15، هذا الكلام يثير بوليندر، ويريد زيادة الوضوح بقوله: "الهدف الذي وضعتَه لهذا الحوار هو أن نتحرّر من شكوكنا"16، فيسترسل إيدوكس في الشرح والتفسير؛ "أنت موجود، وتعرف أنك موجود، لأنك تعرف أنك تشك، ولكنك أنت الذي تشك في كل شيء، ولا تستطيع أن تشكك في نفسك من أنت؟"17، سؤال سهل جداً لأنّ الجواب التلقائي أنا إنسان، ولكن بالنسبة لديكارت، إنسان إجابة غير دقيقة؛ وحتى لو أجاب إبيستمون كما تعلّم في المدارس بأنّ الإنسان حيوان عاقل، جواب أكثر غموضاً من الأول، لأننا بالضرورة يلزمنا أن نشرح معنى الإنسان؟ ومعنى الحيوان؟ ومعنى العاقل؟ وتزيد الأمور تعقيداً بدل وضوحها، فـــ"كل هذه الأسئلة الجميلة ستـنتهي بمحض لغو لن يوضّح شيئاً، وسيتركنا في جهلنا الأول"18، بمعنى، جهل المعارف المدرسية التي طالما حاول ديكارت تغيـيرها، لأنها لا تحقّق المراد، سيَمَا قُبَيْلَ ثورة الحداثة آنذاك، وإرهاصاتها الأولى، ومع ذلك، فهو يفعل هذا بالاحترام والأدب كله، لكي لا يثير حفيظة المتربّصين به، فالمناهج السابقة مهمة، وضرورية في التراكم المعرفي الإنساني، ولا يجب إنكار مكانتها، يقول ديكارت على لسان إيدوكس: "فأنا لم أضع، ولن أضع، في ذهني أن أستنكر منهج التعليم المستخدم في المدارس؛ لأن القليل الذي أعلمه كان بفضله، وأنه بمعونته تَعَرَّفْتُ الشك في كل ما تعلمته"19.

يستمر الحوار الشيق بين الأصدقاء مركِّزاً على ضرورة الدِّقة في الحديث، بالكلمات المناسبة البعيدة تماماً عن التركيب والصعوبة، في أي موضوع كان، وتفادي الأشياء المبهمة كلها؛ ثم الإجابة ضِمن حدود السؤال؛ لأن الزيادة تصبح مضيعة للوقت، ليصلوا في النهاية بمساعدة إيدوكس، أنّ الإنسان كائن يشُكّ ويفكر، بغضّ النظر عن الأعضاء المكوِّنة "لآلة" الجسد.

حقّق ديكارت هدفه من «المُحاورة»، عندما يطرح إيدوكس الأسئلة التالية على إبيستمون "هل تجد في منطقه )أي بوليندر) شيئاً ما مختلاً أو ليس مترتباً على ما سبقه؟ أكنت تعتقد أنّ شخصاً ما أمّياً، وبدون دراسات يفكر بهذه الدّقة وكان شديد الاتساق مع نفسه؟"20، لنقل بمعنى آخر، إنّ التفكير الطبيعي المتسلسل، الذي بدأ بالشك، وانتهى لمعرفة حقيقة الإنسان بوضوح، تفكير سليم، ومنهج مضبوط يضع الشخص كيفما كان على سكّة المعرفة الصحيحة، وهذا واضح جداً، عندما أكمل ديكارت مناقشة الموضوعات الأخرى بالمنهج الشكّي نفسه، للوصول للنتائج المبهرة نفسها التي تُزيل، على الأقل، غموضاً هائلاً كان جاثماً مِنْ قَبْلُ على الفكر الإنساني. فيستحيل على المرء أن يتعلّم بطريقة أخرى غير ذاته، وتجربته الخاصة، فلا فائدة مِنْ شَرْح اللون الأبيض لكفيف ما، بينما لمعرفته ينبغي فقط فتح عيوننا ورؤية الأبيض، وبالطريقة نفسها لمعرفة ما معنى الشّك والفكر؟ سيكفي ببساطة أن نشكّ ونفكر21.

يقترح ديكارت المنهج التالي: الشك+ التفكير+ الوجود= شيء مفكِّر، إذ تتمّ به دراسة كافة المسائل المبهمة، بمعنى تَعميمِهِ، وإلا أصبح غير نافع، يقول إيدوكس: "أردتُ فقط عرض المنهج الذي استخدَمتُه، فإن حكمنا عليه بأنه سيء رفضناه، وإذا ما كان بخلاف ذلك جيداً ونافعاً، فثمة آخرون سيستخدمونه أيضاً"22، وبهذا الاستنتاج حقق ديكارت هدفه الواضح، والمُعلن من «المُحاورة» على الأقل أمام عامة الناس، أما ما أخفاه فكان عندما أحس أنه يُؤَلِّفُ بطريقة ممنوعة، فكتب بقناع المراوغة، حيث مرّر الكثير من الأفكار بغطاء يبدو دفاعاً عن الدّين، ولكنه العكس تماماً؛ فاستخدم عقله بالثقة والجرأة كلها، كأنما كُلِّف مِنَ الكنيسة رسمياً للدفاع عنها ضد الكافرين.

إذ يظهر نجاح ديكارت الباهر أمام أصدقائه، عندما ساعد بوليندر على اكتشاف الحقيقة بنفسه دون حاجة لأيّة وسائط، وأيضاً بإقناع إبيستمون أنّ ما تعلّمه في المدارس ليس صحيحاً دائماً، ولا يلبّي حاجات الإنسان الفكرية، فيجب استخدام العقل، وبه يتمّ تمحيص الأشياء الغامضة كلها؛ هذا النجاح يصفه إبيستمون بدقّة بالغة، وبتعبير ممتع فيقول: "تبدو لي على شاكلة هؤلاء القافزين الذين يقعون دائماً على أقدامهم، إذ تعود دائماً إلى مبدئك"23، بمعنى، أنك تعود دوماً إلى الكوجيطو والشك، أي الأنا والعقل؛ فيُجيب إيدوكس بإحساس المُنتصر، والمُنتشي بتحقيق مراده "السر كله يكمن في البدء بالحقائق الأولى، والأكثر بساطة والارتقاء بعد ذلك ببطء، وعلى درجات حتى الحقائق الأكثر بعداً والأكثر تركيباً"24، وينتهي الحوار عندما يدفع ديكارت ببوليندر للحديث عمَّا تعلّمه طيلة المناقشة، أي سيبدأ بالتركيب بعد التحليل الطويل؛ وهذه بالضبط معالِمُ المنهج الديكارتي المُتَّسِمُ بالوضوح، والتقدم خطوة خطوة نحو المعرفة الحقّة بواسطة النور الطبيعي.

إلى هنا انتهت «المحاورة»، التي لم يُكملها ديكارت، أو لم يُعثر على باقي الصفحات، إلا أنّ هذا النص القصير شكلا الغني مضموناً أعطى فكرة واضحة عن الطريقة التي خطّها منذ بداية مشروعه الفلسفي والرياضي حتى وفاته. قلتُ سابقاً إنّ «المحاورة» كانت آخر حياته25، لكون أغلب الأفكار والأمثلة الموجودة فيها، ذَكَرَهَا في كُتُبه السابقة بالتفصيل، والشرح الكافي، وهذا رسم أنجزتُه يوضّح ذلك:

^ رسم يوضح أنّ أغلب أفكار ديكارت في كتبه السابقة توجد في كتاب «المُحاورة»؛ كل خانة تبدأ بالموضوع، ثم اسم الكتاب أو الكتب، فترقيم الصفحة أو الصفحات، وهكذا على التوالي.

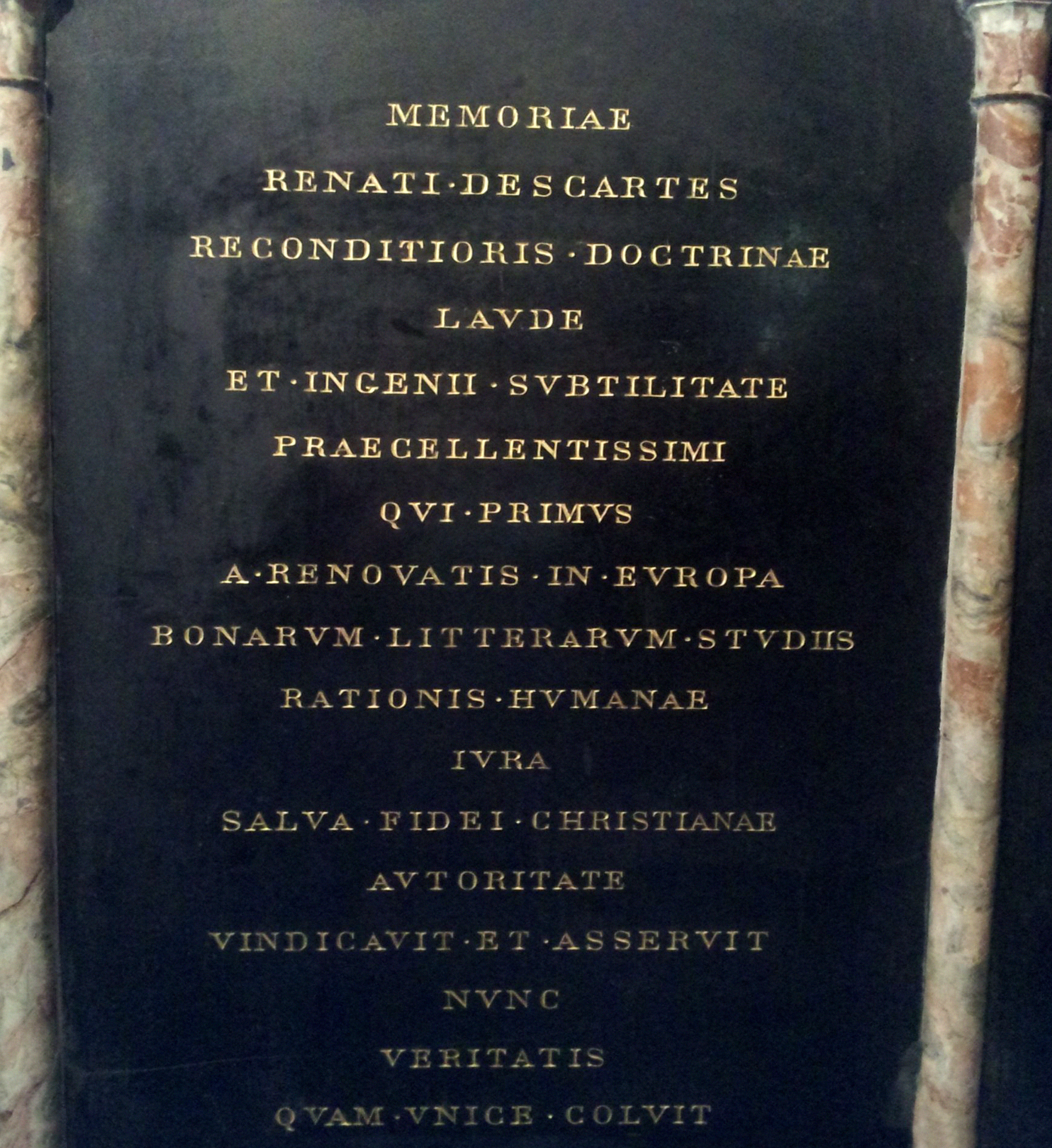

صورة بعدسة كاتب المقال لذكرى ديكارت باللغة اللاتينية فوق قبره من داخل كنيسة «سان جرمان دي بري»، وسط العاصمة الفرنسية باريس.

ترجمتُها كما يلي:

"في ذكرى رينيه ديكارت René Descartes، الأكثر بروزاً إلى أعلى درجة في عمق عقيدته واختراق ذكائه، الأول منذ نهضة الآداب في أوروبا، أكّد ودافع عن حقوق العقل البشري، المنقذ لسلطة الإيمان المسيحي، المستمتع الآن وجهاً لوجه بالحقيقة التي يسكنها بشكل خاص".

الهوامش

1. محاورة ديكارت البحث عن الحقيقة بواسطة النور الطبيعي، رونيه ديكارت، ترجمة وتقديم مجدي عبد الحافظ، المركز القومي للترجمة، العدد: 1106، ط1/2007. كتاب من الحجم الصغير، يضم 134 صفحة، 70 منها مقدمة المترجم، و40 فقط متن ديكارت، الباقي للهوامش، وحياة الكاتب.

2. ليس بالمعنى العَقَدي فهو تعلّم في مدرسة اليسوعيين تعليمه الابتدائي كاملاً، وأغلب أصدقائه من رجال الدين وخصوصاً الأب مرسن (1588-1648م) منذ الطفولة، ودائماً ما تحدث عن الدين وعن الله والإيمان بإيجابية، ولم يصرح طيلة حياته عكس هذا، إلا أن الحيلة دفعته مرغماً لمهادنة الكنيسة أملا في استكمال مشروعه الفلسفي والعلمي.

3. تأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولى: رونيه ديكارت، ترجمة وتقديم وتعليق عثمان أمين، تصدير مصطفى لبيب، المركز القومي للترجمة، العدد: 1297، ط1/2009، ص: 39.

4. تأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولى، ص: 45.

5. تأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولى، ص: 46.

6. يوجد رسم نهاية المقال يشرح هذا الاستنتاج، رغم الانتقادات التي طالت ديكارت في هذه القضية، لماذا كان خائفاً ولم يواجِهِ الكنيسة ولو مرة واحدة؟

7. المحاورة، ص: 73.

8. المحاورة، ص: 75.

9. المحاورة، ص: 75.

10. المحاورة، ص: 80.

11. المحاورة، ص: 81.

12. المحاورة، ص: 81-82.

13. المحاورة، ص: 85.

14. المحاورة، ص: 84.

15. المحاورة، ص: 89.

16. المحاورة، ص: 89.

17. المحاورة، ص: 90.

18. المحاورة، ص: 91.

19. المحاورة، ص: 92.

20. المحاورة، ص: 100.

21. المحاورة، ص: 104-105 بتصرف.

22. المحاورة، ص: 107.

23. المحاورة، ص: 108.

24: المحاورة، ص: 108.

25. لابد من الإشارة إلى وجود تواريخ مختلفة عن وقت كتابة هذا العمل، إلا أن دوره التعليمي الواضح، واكتمال المشروع الفلسفي المتضمن لبعض الموضوعات المتأخرة في مؤلفاته أو تعرّضت لها، وأيضاً تميزه بنضج شديد ودقة في التأليف؛ دليل على أن الكِتاب جاء متأخراً، وليس في مرحلة الشباب كما تقول بعض الآراء. وأنا أيضاً أميل لهذا الطرح؛ فديكارت أراد أن يكافئ ملكة السويد بعمل منهجي مبسط ومركّز لتعليمها، فقام بكتابة هذه الأوراق التي لم تكتمل.