ابن ناقيا شاعر مترسل ولغوي من القرن الخامس الهجري (410-485هـ = 1020- 1092م). كتب عنه ابن خِلِّكَانْ في "وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان" ما يلي:

"أبو القاسم عبد الله (وقيل عبد الباقي) بن محمد بن الحسين بن داود بن ناقيا، الأديب الشاعر اللغوي المترسل... له مصنفات حسنة مفيدة، منها مجموع سماه "مُلَح الممالحة"، ومنها كتاب "الجُمان في تشبيهات القرآن"، وله مقامات أدبية مشهورة، واختصر "الأغاني" في مجلد واحد، وشرح كتاب الفصيح [لثعلب]، وله ديوان شعر كبير وديوان رسائل..."1.

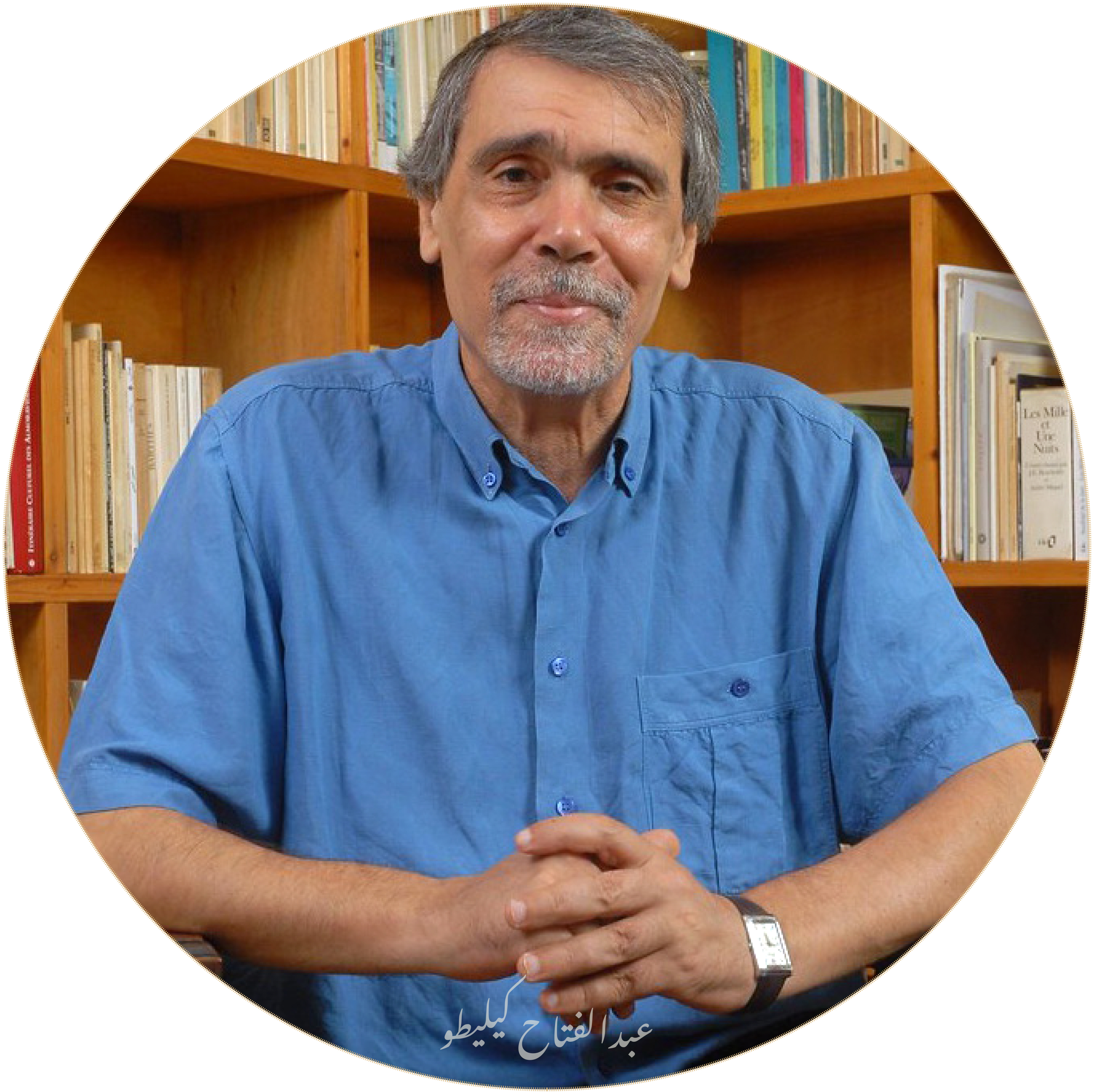

وعلى المنوال الذي نسج عليه ابن خلكان تكاد تجمع كتب التراجم والسير والتواريخ والأخبار2 على اختزال سيرة ابن ناقيا في أسطر معدودات. من وجهة سردية، لا شيء يسترعى الانتباه، أو يستدعي تدبيج سيرة مطولة. لكن مهلاً؛ ثمة سرديات كبرى تكمن في الجزئيات، كما تكمن الشجرة في النواة. "مفعول الواقع"3 (L’effet de réel)، هكذا يسميه رولان بارث (Roland Barthes)؛ جزئية صغيرة، تفصيل هامشي، عنصر ثانوي، حدث عابر، "يرد في السرد ضمن أشياء خطيرة وجليلة فيستحوذ على الاهتمام"4. بيد أن التقاط هذا التفصيل الصغير يحتاج إلى نَظرٍ نبيهٍ من ناقدٍ وجيه. "مفعول الواقع" في حكاية ابن ناقيا هو "الكتابة على الكف والكفن". وهل يشفي الغليل في تسريد الحكاية إلا خبير السرديات العربية الكلاسيكية عبد الفتاح كيليطو؟

1. ابن ناقيا في مغسل الأموات

في الفصل الثامن الموسوم بـ"رسالة من وراء القبر"، ضمن كتاب "الكتابة والتناسخ"، يشرع عبد الفتاح كيليطو في تسريد الحكاية مُزَاوِجاً ومُـمَازِجاً التحقيقَ بالتخييل: بعد وفاة ابن ناقيا الشاعر، ها هو ذا مُسَجّى في مغسل الأموات بإزاء غاسِلِه أبي الحسن علي بن محمد الدهان (وفق ما يرويه ابن الجوزي في "المنتظم"5). يد الشاعر مقبوضة كما لو أنها تَسْتَسِرُّ شيئاً ما مضنوناً به على غير أهله، وتُصر على ألا يَكشف أحدٌ مَطْوِيَّ أمرِه. فضولُ الـغاسِلِ يحتدم لمعرفة ما تخفيه اليدُ المقبوضة. ومهمته البَدَهية أن يُطَهِّرَ جسدَ الميت من أَدْرَانِ الشوائب، كي يُقْبل على الحياة الباقية في حالة انبساط لا انقباض. يد الميت المقبوضة غيرُ مطواعة، تستميت في إخفاء سر مكنون.

وإذا ما بلغت المواجهةُ لحظةً حرجة؛ فإن يد الميت قد تمتد -كما في أفلام الرعب- لتخنق الغاسِلَ ذا الفضول الـمُجَاوز للحد المحدود. وفق الأعراف المرعية في شعائرية تطهير الميت -وإذا ما تغاضينا عن فضول الغاسلين- من اللازم أن يتطهر الجسد -كل الجسد- بالماء الطهور قبل أن يدفن. لكن، ومن وجهة أخلاقية، هل من اللازم أن يُعنف الميتُ أو تُكْسَرَ عظامُه إذا لم يكن مطواعاً في أثناء شعيرة التغسيل؟ في كتاب "الكامل في التاريخ" لابن الأثير، نقرأ ما يلي: "فلما مات (يقصد ابن ناقيا) كانت يده مقبوضة، فلم يطق الغاسل فتحها"6.

بإزاء هذا الوضع، هل يرفع الغسال لواء قول من قال: "ما لجُرْحٍ بمَيّتٍ إيلامُ"؟ قبل أن يفعل، عليه أن يستذكر الشطر الأول من بيت المتنبي؛ فابن ناقيا -وبالرغم من كونه مسجى في المغسل- إلا أن قبضته لم تَـهُنْ، ولم يَسْهُلِ الهَوَانُ عَلَيه. لو كان يريد أن يذيع السر، لأذاعه قبل موته في حضرة الأحياء. إنه مُصِرٌّ على الاستمساك بسره إلى ما بعد موته... يقول عبد الفتاح كيليطو: ثمة "معركة بين الغسال والجثة، بين الحي والميت، أحدهما يريد الاطلاع على حقيقة الأمر، والآخر يحرص على كتمان السر. نهاية المعركة لا تخفى على أحد، فالخصمان لا يتكافآن قوة... قبل أن نعرف ما كشفه الغسال، ربما يجمل بنا أن نؤكد أن مسار الحكاية كان يمكن أن يتم على نحو آخر. كان يمكن ليد الميت أن تبدي مقاومة شديدة، ترغم الغسال على الاستعانة بآلة حادة أو الاستغاثة بغيره من الأحياء..."7. لنوصد مؤقتاً عند هذا الحد بابَ التخييل. في مسلك التحقيق -الذي نفترضه فيما أورده ابن الجوزي صاحب الرواية الأولى في "المنتظم"- تمكن الغسالُ من كشف السر المخبوء: رسالة تخبر الله بكل شيء.

2. رسالة شاعر إلى الله

في "المنتظم" لابن الجوزي نقرأ ما يلي: "أنبأنا عمر بن ظفر المغازلي، قال: سمعت أبا الحسن علي بن محمد الدهان يقول: دخلت على أبي القاسم بن ناقيا بعد موته لأغسله، فوجدت يده مضمومة فاجتهدت على فتحها، فإذا فيها مكتوب:

نَزَلْتُ بِجَارٍ لَا يَخَيِّبُ ضَيْفَه *** أُرَجِّي نَجَاتِي مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمِ

وَإِنِّي عَلَى خَوْفٍ ِمَن اللهِ وَاثِقٌ *** بِإِنْعَامِهِ واللهُ أَكَرَمُ مُنْعِمِ"8

عند هذا الحد ينتهي كلام ابن الجوزي. ولا يُشْفِعُ الحكايةَ بأي تعليق. بيد أن عبد الفتاح كيليطو يرى أن هذا الخبر يمكن أن يشرح ويقلب، "ويفكك أصبعاً بعد آخر مثل يد الميت"9. في تسريد حكاية البيتين الاستغفاريين المستسرين، ثمة جملة من الافتراضات تواجه القارئ.

3. الكتابة على الورق

في الافتراض الأول؛ يُرَجَّحُ أن ابن ناقيا كان قد كتب البيتين قبل موته على قطعة من ورق طواها وضمها في يده، فظل يحمل هذا الزاد في انتظار المنية. البيتان يوجهان إلى الله حصراً، "إنهما لا يشكلان بـ-المعنى الحقيقي للكلمة- قسماً من الأعمال الشعرية لابن ناقيا؛ لأنه لم ينشرهما خلال حياته"10. وبما أنهما خطابٌ مخصوصٌ مضنونٌ به على غير الله، فلا ينبغي أن يَسْتشرف على سرِّهِ آدميٌّ... "لا ينبغي فَتْحُ اليد المضمومة إلا في الحضرة الإلهية"11. بهذا المعنى فإن الغاسل إذا اطلع على المكتوب في الورقة، فإنه قد ينتهك المستور من الأسرار، وإذا انْتُهِكَ ستْرُ السر ذاع، وإذا ذاع ضاع... إن الغاسل يرعى حول حِمَى غيرِه ويوشك أن يقع فيه. كتب ابن ناقيا بخط يده "صكا بالتوبة"، والغاسل يوشك أن يغرق المكتوب. حين تتداعى إلى أذهاننا مأساة إغراق المكتوب، عادة ما ترتمض الأكباد وتنفطر القلوب.

نكاد نجزم -نحن القراء المشتغلون ضمن مخيال تأويلي ونسق ثقافي مضمر تحفزه مقولات من قبيل "بركة اليمين" و"أصحاب اليمين"- أن ابن ناقيا كان يقبض على الورقة المستسرة بيده اليمنى. بيد أن التمحيص في ما أورده ابن خلكان يكبح اندفاعية هذه السيرورة التأويلية المتعجلة، التي تكشف أننا لم نكن نقرأ المكتوب على الورق، بل المضمر في أنساقنا الثقافية. فالبيتان وُجِدَا في "يده اليسرى"12... في اليد اليسرى! هل كان ابن ناقيا رجلاً أعسر؟ كيف تفوته مسألة "بركة اليمين"، أو أن يكون من "أصحاب اليمين" في الحضرة الإلهية؟ لِـنُوصِدْ هذ الباب، ولـنَرْمِ القشرَ ولنظفرْ باللباب.

4. الكتابة على الكف

في الافتراض الثاني، علينا أن نعيد النسج على منوال تأولي جديد. لقد أضعنا الطريق؛ ظننا -مثل عبد الفتاح كيليطو- "أن الكتابة لا يمكن أن تتم إلا على قطعة من ورق"13. في الواقع، لم يكتب ابن ناقيا البيتين الاستغفاريين على ورقة في الأصل، بل كتبهما على كف يده اليسرى. اليد اليمنى تكتب، واليسرى تتلقى المكتوب. (ها نحن نعود إلى مسألة "بركة اليمين"). البيتان هِبَةُ اليد اليمنى. ورد في الرواية التي ذكرها ابن خلكان ما يلي: "وحكى الذي تولى غسله بعد موته أنه وجد يده اليسرى مضمومةً، فاجتهد حتى فتحها، فوجد فيها كتابة بعضها على بعض، فتمهل حتى قرأها، فإذا فيها مكتوب "نزلتُ بجارٍ لا يُخَيِّبُ ضيفَه..."14. بعد أن كتب ابن ناقيا "صكاً بالتوبة" على كف يده، ها هو ذا يحكم قبضتها "ليصونها ويحميها من فضول الغسال"15. كما كانت كلمات البيتين متداخلة -وفق رواية ابن خلكان- "كتابة بعضها على بعض"16. بيد أن فضول الغسال كان جامحاً. "اجتهد حتى فتحها... فتمهل حتى قرأها"17. يستفسر كيليطو قائلاً: "كانت الحروف متراصة والكلمات مختلطة. هل لأن اليد لم تكن تستطيع أن تحوي البيتين معاً؟ أم لأن ابن ناقيا كان عاجزاً في لحظاته الأخيرة على التحكم في كتاباته"؟ ثم يواصل مستطرداً: "يمكن أن نفترض افتراضاً آخر: عندما خلط ابن ناقيا فيما بين الحروف، قصد عمداً إلى إخفاء رسالته، بحيث لا يقدر على قراءتها إلا الله، الذي يعلم كل شيء، ويقرأ ما في الصدور. لكنه لم يُقَدِّرْ حذقَ الغسال حق قدره. فقد أبان هذا عن قدرته على كشف الرموز وتهجي الكتابة... فهو ليس قارئاً ذكياً فحسب؛ وإنما أيضاً قوي الحافظة. فقد كفته قراءة البيتين لحفظهما.. وقد آن الأوان للعناية بغسل الجثة"18.

لو بقينا في حدود الافتراض الأول (الكتابة على الورق) لسهل الأمر على الغسال، يغسل الجثة ثم يعيد الورقة إلى الكف المقبوضة. أمَّا والحالة أنَّ البيتين مكتوبان على الكف، فالأمر مـُحْرِج؛ سَيُطْمَسُ المكتوبُ وتنمحي الكتابة. يعلق كيليطو: "الموقف شائك: فالفعل الذي يطهر، هو ذاته الذي يمحو علامات التوبة محواً تاماً. لا أرى إلا حلاً واحداً: تطهير اليد المذنبة، وإعادة كتابة طلب المغفرة والرجاء. ستكون الكتابة –ولا شك- مخالفة، ولكن الله سيغفر للغسال"19. هل انتهى الأمر، ليس بعد! في السيرورة التأويلية تكاد لا تنتهي الافتراضاتُ عند حد محدود. يؤكد أمبرتو إيكو (Umberto Eco): أن الأغبياء "هم الذين يُنْهُونَ السيرورةَ قائلين: لقد فهمنا"20.

5. الكتابة على الكفن

افتراض ثالث: في إحدى نسخ "البداية والنهاية" لابن كثير (نخص بالتحديد نسخة المكتبة الخليلية21)، ثمة رواية تكاد تُقَوِّضُ الافتراضين السابقين، وقد ورد فيها ما يلي: "وحُكِيَ عن بعضهم أنه وجد في كفنه [هكذا: في كفنه] مكتوباً حين مات هذين البيتين: "نزلت بجار لا يخيب ضيفه... (ويورد البيتين)"22. ها نحن بإزاء افتراض جديد: الكتابة على الكفن. بخصوص هذا الافتراض يذهب كيليطو إلى أن ابن ناقيا من الممكن أن يكون "قد هيأ كفنه مقدماً، فرسم على بياض الثوب علامات الغفران، وبعد موته لُفَّ في نصه". ثم يسترسل: "من حقنا أن نتساءل عما إذا كان البيتان قد كُتِبَا بحروف غليظة بحيث يغطيان أكبر ما يمكن من الفضاء الأبيض فيسودانه ويشغلانه..."23. لكن مهلاً! في سياق أسئلة التأويل ودينامياته، هل من مسوغ لتسويد الكفن بالكتابة في مقام التطهير؟ هل يكون بعد تطهير الجسد من أدران الشوائب إلا الارتياض في حياض البياض؟ عند هذا الحد سنكبح جموح مسالك المجاز. أما في مسلك التحقيق فلا ريب أن ابن كثير في "البداية والنهاية" يحيل على الرواية التي أوردها ابن الجوزي في "المنتظم".

وقد تقرر أن ابن الجوزي لم يتحدث إلا عن الكتابة على الكف. فكيف يجوز أن يتحدث ابن كثير عن الكتابة على الكفن؟ يجزم كيليطو قائلاً: "بعد أن تمليتُ طويلاً في الكف والكفن تبينت أن الأمر يتعلق بذات الشيء؛ بين هاتين الكلمتين تجانس في الكتابة، وأظن أن نص ابن كثير كان ضحية خطأ ناسخ أو خطأ مطبعي. وأنا على استعداد أن أؤكد أن ابن ناقيا كتب بالفعل بيتيه على كف يده"24. هذا تنوير نبيه -لا شك- من عبد الفتاح كيليطو. بيد أنه ينبغي الإقرار بأن جزئية التصحيف والتجنيس بين "الكف" و"الكفن" قد أحدثت أثر "مفعول الواقع" -بحسب ما أقره رولان بارث الذي ألمعنا إليه سابقاً- في تسريد حكاية ابن ناقيا.

6. شعرية الغفران

ملاك الأمر ومحصلته هو أننا بإزاء كتابة البوح الأخير، الذي يمثل خلاصةً مستقطرةً من حياض المعرفة الشعرية، اسْتَسَرَّهَا ابن ناقيا بوصفها "صكاً بالتوبة"، أو "جوازاً للعبور" إلى تحصيل المغفرة والرضوان. ضمن هذا النسق تتداعى إلى الذهن القصائد المادحة لرضوان "خازن الجنان"، و"أمير الجبار الأعظم على الفراديس" في "رسالة الغفران"، إذ ناداه ابن القارح قائلاً: يا رضوان... أنا رجل لا صبر لي على اللُّوَاب -أي العطش- وقد استطلتُ مدة الحساب، وعندي صك بالتوبة، وهي للذنوب كلها ماحية، وقد مدحتك بأشعار كثيرة ووسمتها باسمك. فقال: وما الأشعار؟ فإني لم أسمع بهذه الكلمة قط إلا الساعة. فقلت: الأشعار جمع شعر، والشعر كلام موزون تقبله الغريزة على شرائط، وإن زاد أو نقص أبانه الحس، وكان أهل العاجلة يتقربون به إلى الملوك والسادات، فجئت بشيء منه إليك، لعلك تأذن لي بالدخول إلى الجنة في هذا الباب، فقد استطلت ما الناس فيه، وأنا ضعيف منين؛ ولا ريب أني ممن يرجو المغفرة، وتصح له بمشيئة الله تعالى. فقال: إنك لغبين الرأي! أتأمل أن آذن لك بغير إذن من رب العزة؟ هيهات هيهات!"25.

ولما أيقن ابن القارح أن "رضوان" لم يأبه به، ولم يحفل بشعره، تركه وانصرف إلى خازن آخر اسمه "زفر". قال: "ولم أترك وزناً مطلقاً ولا مقيداً يجوز أن يوسم بـ"زفر" إلا وسمته به، فما نجحَ ولا غَيَّرَ. فقلت: رحمك الله! كنا في الدار الذاهبة نتقرب إلى الرئيس والملك بالبيتين أو الثلاثة، فنجد عنده ما نحب"26. هل استخلص ابن ناقيا من سردية أبي العلاء المعري أن طلب الغفران ينبغي أن يظل خطاباً استرارياً مخصوصاً لله وحده، مضنوناً به على فضول الغسالين ولا مبالاة خَزَنَةِ الآخرة الذين لا يأبهون بالشعر ولا يحفلون به؟ نرجح أن ابن ناقيا لم يكن كابن القارح "غبينَ الرأي". لذا اختار أن يخاطب الله مباشرة.

خاتمة

ضمن سياق يهيمن عليه النسق الاستغفاري، يبدو ابن ناقيا -مثل صاحب المعري في "رسالة الغفران"- ينتظم في سلك من "يرجون المغفرة"، ويأملون في أن "تصح لهم" بوساطة الشعر، بعد أن كانوا في أعين البعض متهمين في تدينهم. فهذا ابن الجوزي في "المنتظم" يقول عن ابن ناقيا أن أهل زمانه "رَمَوْهُ بأنه كان يرى رأيَ الأوائل، ويطعن على الشريعة. وقال شيخنا عبد الوهاب الأنماطي: ما كان يصلي، وكان يقول: في السماء نهر من خمر، ونهر من لبن، ونهر من عسل، وما سقط منه شيء قط؛ سقط هذا الذي يخرب البيوت ويهدم السقوف"27. كما نقرأ عنه في "وفيات الأعيان" لابن خلكان ما يلي: "وكان ينسب إلى التعطيل ومذهب الأوائل، وصنف في ذلك مقالة. وكان كثير المجون"28. كما يثبتُ ابن كثير في "البداية والنهاية" ما رواه ابن الجوزي بخصوص قول ابن ناقيا: "في السماء نهر..." ثم يشفعها بحكمه: "وهذا الكلام كفر من قائله"29. بعد كل هذه المطاعن -ومع الإقرار بأنه لا أحد يكاد يخلوا من مطاعن، وإلا لما فُتِّحَتْ أبوابُ الاستغفار- نرجح أن ابن ناقيا لم يتوانَ في التوسل بالمعرفة الشعرية و"الملفوظ المستحيل"30، من أجل أن يخبر الله برسالته الاستسرارية. أما عن شعرية الخطاب الاستغفاري، فنكاد نجزم بأن أصدقَ الشعرِ ما كُتِبَ على الكف والكفن.

الهوامش: 1. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لابن خلكان، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، المجلد3، ص: 98. | 2. ينظر مثلا: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، لأبن الجوزي، تحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ج16، ص: 307-308. والبداية والنهاية، لابن كثير، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، هجر للطباعة والنشر، ط1، 1998، القاهرة. ج16، ص: 128. والكامل في التاريخ، لابن الأثير، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، د.ط، 2012، ج8، ص: 366. والأعلام، لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، ط7، 1986، ج4، ص: 122.

| 3. Roland Barthes, «L’Effet de réel», Communications, no 11, 1968 p 84-89

| 4. بحبر خفي، عبد الفتاح كيليطو، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط1، 2018، ص: 47. | 5. ينظر المنتظم، لابن الجوزي، ج16، ص: 307-308. | 6. الكامل في التاريخ، لابن الأثير، ج8، ص: 366. | 7. الكتابة والتناسخ، مفهوم المؤلف في الثقافة العربية، عبد الفتاح كيليطو، ترجمة عبد السلام بنعبد العالي، دار التنوير، بيروت، ط1، 1985، ص: 91-92. | 8. المنتظم، لابن الجوزي، ج16، ص: 307-308. | 9. الكتابة والتناسخ، عبد الفتاح كيليطو، ص: 93. | 10. المرجع نفسه، ص: 93. | 11. نفسه. ص: 93. | 12. وفيات الأعيان، ج3، ص: 99. | 13. الكتابة والتناسخ، ص: 93. | 14. وفيات الأعيان، ج16، ص: 99. | 15. الكتابة والتناسخ، ص: 98. | 16. وفيات الأعيان، ج16، ص: 99. | 17. المرجع نفسه. | 18. الكتابة والتناسخ، ص: 98. | 19. المرجع نفسه، ص: 99. | 20. التأويل بين السيميائيات والتفكيكية، أمبرتو إيكو، ترجمة وتقديم سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط1، 2000، ص: 43. | 21. ينظر: مقدمة المحقق ضمن الجزء الأول من البداية والنهاية، لابن كثير، ص: 72، وينظر: ج16، هامش رقم1، ص: 129. | 22. البداية والنهاية، لابن كثير، ج16، ص: 129. | 23. الكتابة والتناسخ، ص: 102. | 24. الكتابة والتناسخ، ص: 103. | 25. رسالة الغفران، لأبي العلاء المعري، تحقيق عائشة عبد الرحمان، دار المعارف، القاهرة، ط9، د.ت، ص: 250. | 26. رسالة الغفران، ص: 250-251. | 27. المنتظم، ج16، ص: 307. | 28. وفيات الأعيان، ابن خلكان، ج3، ص: 99. | 29. البداية والنهاية، ج16، ص: 128. | 30. نلفت عناية القارئ إلى عبارة: "نزلتُ..." (الواردة بصيغة الماضي والتي تفيد قطعية الوقوع في المستقبل) في مستهل بيتي ابن ناقيا. كما لو أنه يتحدث إلينا من نزله بجوار الله بعد أن مات. في تحليل مثل هذا الملفوظ، يشير رولان بارث في سياق تفكيكه لإحدى حكايات إدغار ألان بو (Edgar Allan Poe) إلى أنه "في المجموع المثالي لكل الملفوظات الممكنة للغة يعد الجمع ما بين ضمير المتكلم أنا والمسند "ميت" هو بالتحديد الملفوظ المستحيل جذريا". ينظر:

«Analyse textuelle d’un conte d’Edgar Poe», in C. Chabrol, éd. Sémiotique narrative et textuelle, Larousse, Paris, p. 48. وقد أورده عبد الفتاح كيليطو ضمن كتاب: العين والإبرة، دراسة في ألف ليلة وليلة، ترجمة مصطفى النحال، نشر الفنك للترجمة العربية، الدار البيضاء، 1996، هامش رقم 30، ص: 137.