يظل علم التاريخ علماً جليلاً وشريفاً بحسب العبارة الخلدونية الأثيلة؛ لأنه علم يسعى إلى رد الأحداث والوقائع إلى نسق من المعرفة يؤكد على البعد الموضوعي والعقلاني في عمليات التفسير والفهم لما قد وقع وللصورة أو للبنية التي وقع فيها.

التاريخ علم عزيز المذهب حقا؛ لأنه علم يستدعي علوما أخرى قريبة منه وبعيدة عنه، وأول هذه العلوم التي لا يمكن أن يستغني عنها هو علم الجغرافيا، إضافة إلى علوم أخرى مثل: نشأة المدن وبناء الحواضر، انطلاقاً من كونها فكرة تجوس في عقل المخطط الاستراتيجي، وصولاً إلى كونها مُنجَزاً ميدانيّاً ينشأ وفق تخطيط وتصميم خاص معبر عن رؤية فلسفية واجتماعية لعلاقة الإنسان بالفضاء.

نشأة المدينة والبدء في التاريخ

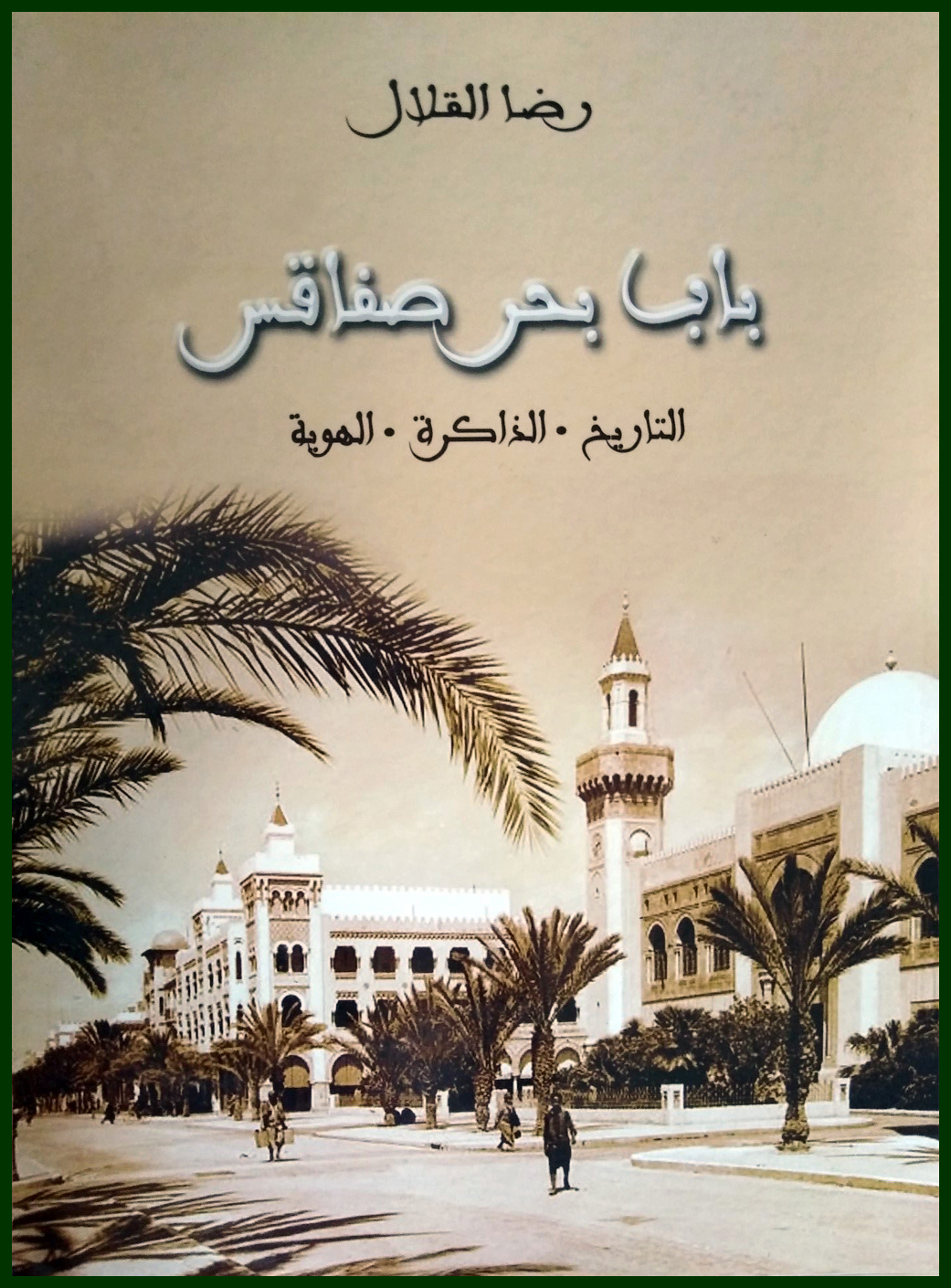

في كتاب (باب بحر صفاقس) يرصد المؤرخ رضا القلال نشأة وتطور منطقة (باب بحر) في هذه المدينة التونسية الواقعة على ساحل البحر المتوسط، والتي كانت محاطة بالسور، الذي يعد أكثر الأسوار اكتمالاً وأصالةً وحفاظاً على مخطَّطه الأصلي من دون سائر المدن العربية العتيقة، والتي امتدت إليها أيادي التبديل والتغيير بل والعبث أحياناً.. عدا هذا السور الذي ظل كما هو منذ أن شيده الأغالبة سنة 872هـ، لتحصين أهل مدينة صفاقس من الغزوات البحرية.

المؤرخ رضا القلال

المؤرخ رضا القلال يعيد قراءة التاريخ، ولكن الأهم من ذلك أنه يعيد الاشتغال على الجغرافيا؛ فالخروج من المدينة العتيقة في صفاقس إلى باب بحر هو في الأصل قرار سياسي سمح به على باي (1759/1782) "بعد أن ضاق بهم السور" [ص: 34]، فالمؤرخ تستوقفه لحظة الخروج من ضيق المدينة العتيقة إلى الفضاء الجغرافي المحاذي لها شمالاً في سبيل البحث عن متنفَّس عمراني/معماري جديد، يترجم في الآن نفسه تطوراً في الحركة الاقتصادية والاجتماعية لمدينة صفاقس، ولكن هذا الخروج من الفضاء المعماري التقليدي إلى الفضاء الجديد لم يجعل من هذا الفضاء الجديد امتداداً طبيعيّاً، وإنما أمسى خاصة في أواخر القرن 19 "حيّاً إفرنجيّاً" لا يقيم فيه إلا اليهود والنصارى، وزهد فيه أهل البلاد الأصليون.

والواقع أن هناك سبقاً علميّاً وإبيستمولوجيّاً يتأسس عليه هذا الكتاب، ولم يتفطن إليه لا المؤرخون ولا المعماريون، وهو أن دراسة (باب بحر صفاقس) معماريّاً وعمرانيّاً يجب أن تتواقت على الصعيد المنهجي مع دراسة البعد المعماري الفرنسي الذي أنشأته فرنسا في الجزائر في أثناء ذروة احتلاله لها، إذ إن هناك فلسفتين تحكمان تشييد المدن زمن الاستعمار، فلسفة تنهض على مبدأ المطابقة ما بين المدن الحديثة وما بين المدن الفرنسية، وهذا ما نلاحظه بوضوح في بعض المدن الجزائرية، وفلسفة تقوم على مبدأ المغايرة بما يرجح مبدأ الامتداد والتواصل للمدن القائمة أصلاً، وهذا ما نلاحظه في باب بحر صفاقس، فالمعماري الفرنسي الذي نهض بمشروع "باب بحر" قد كان ذا وعي حضري يحسب له، ولأجل ذلك استوحى من العمارة الأندلسية في المدينة العتيقة ما به أقام وزخرف أهم المنشآت، والتي لا تزال قائمة إلى حد هذه الساعة. [صورة 1#].

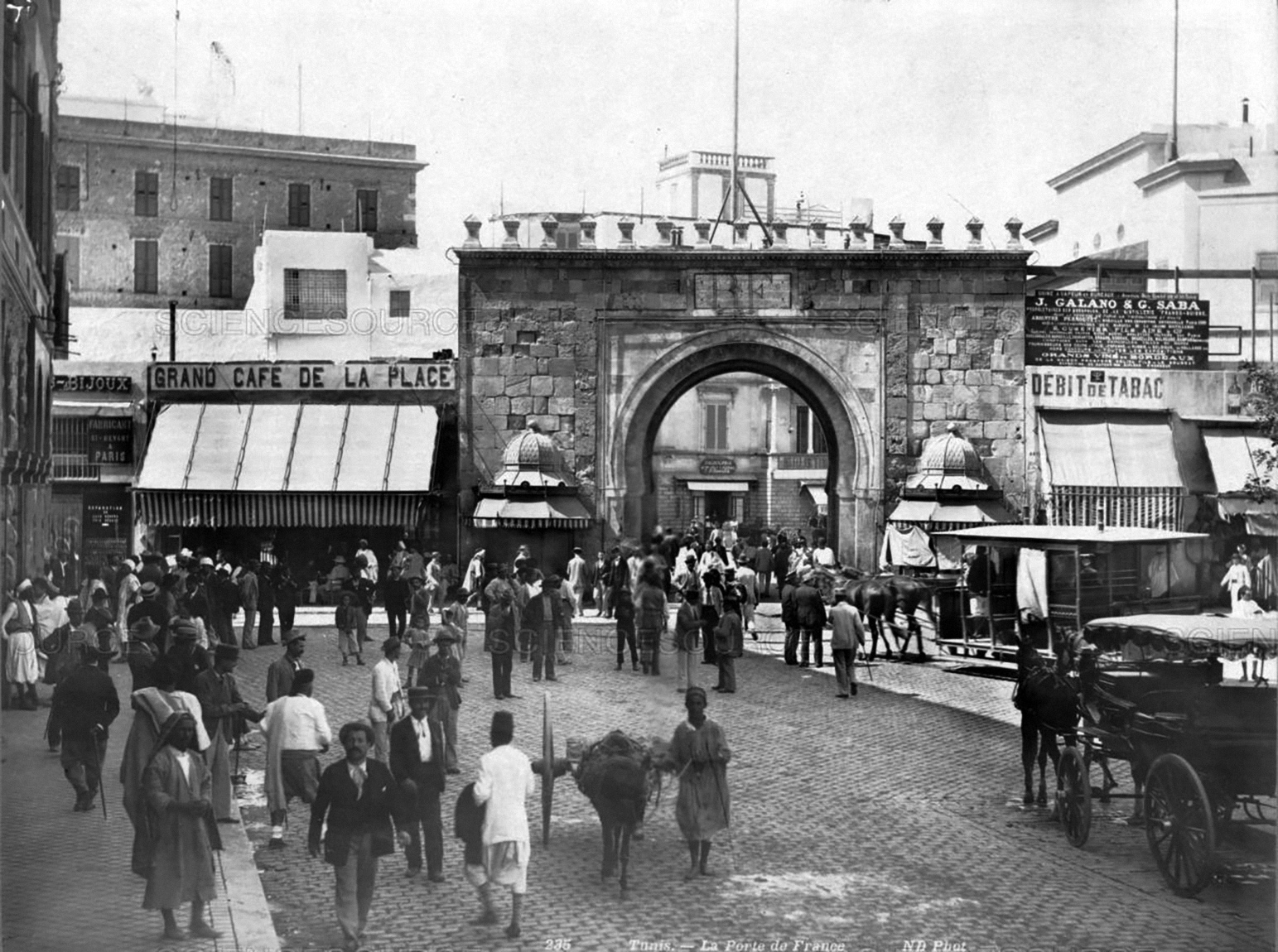

في كتابه عن (باب بحر صفاقس) يشير المؤرخ رضا القلال إلى حقيقة أنتروبولوجية لم تعد قائمة الآن في مدينة صفاقس، وهي أن نشأة هذه المدينة وتطورها قد تواقتت مع تزايد أعداد الجاليات اليهودية والفرنسية والأوروبية عموماً، بما جعل مدينة صفاقس شبيهة بالإسكندرية في هذا المعنى. وقد أشار المؤرخ إلى أن المدينة العتيقة كانت ممنوعة على الأجانب ليلاً، ولم يطأها الاستعمار إلا سنة 1881 لكسر شوكة أهالي المدينة المقاومين له.

صفاقس هي "موزاييك" أي "فسيفساء من الناس والثقافات واللغات" [ص 47]، والمدهش أنه لم تنشأ من هذه الفسيفساء أية صراعات مذهبية أو دينية على الرغم من أن هناك حدوداً عرقية ولونية وإثنية لم يقع تخطيها أبداً؛ فاليهودي والمالطي والفرنسي والزنجي والايطالي وأصيل مدينة صفاقس يعملون مع بعضهم البعض ولكنهم بحسب أحد المستشرقين سنة 1881 "يعيشون غرباء جنباً إلى جنب" [ص: 50] (وهذه الملاحظة ساقها المستشرق جان ديبوا سنة 1881).

لا جدال في أن إدارة الحماية الفرنسية قد خلقت منذ هذا التاريخ وبعد أن استتبت لها الأمور وقضت على المقاومة بالحديد والنار، خلقت ديناميكية جديدة في مدينة صفاقس التي كانت تعد 40 ألف نسمة ربعهم من الأجانب، ويحسب للباحث والمؤرخ رضا القلال أنه استنطق الوثائق الفرنسية والشهادات الشفوية من أجل الوقوف على الرسم البياني لتطور العمران في صفاقس وفي باب بحر بوجه خاص، ويبدو من المؤكد لديه أن الحركة المعمارية قد بلغت أوجها في العشرينيات حينما أدرك أهل صفاقس أن "في (باب بحر) نشاطاً استثنائيّاً في البناء والتعمير" [ص: 66]، وتزامن ذلك مع ديمغرافيا نشيطة إذ بلغ تعداد سكان المدينة سنة 1931 حوالي 90 ألف نسمة.

الفوتوغرافيا وعملية التأريخ

للمؤرخ حاجة للدليل المادي أو المعنوي الموثوق به، حتى يستشهد به ويقدم على ضوئه وبهدي منه تأويلَه للوقائع ولصيرورة الأحداث التي خلنا انها مفككة لا رابط بينها فاذا بها تخضع لبنية ولنظام يستقرئه المؤرخ بالدقة والموضوعية المطلوبتين.. ولكن الطريف في هذا الكتاب أنه يضج بالصور الفوتوغرافية التي تكشف لنا عن طريقة بناء وتأسيس مدينة باب بحر صفاقس فالصورة الشمسية الأولى [ص: 69] تكشف لنا عن خطوط متعامدة لمدينة وليدة تأخذ من الأشكال والزخارف العربية، ولكنها تستوي أيضاً على نظام هندسي مستوحىً من المدن الفرنسية التي تتسع طرقاتها وشوارعها وتتنوع فيها وسائل النقل، وتتعاطى بشكل مختلف مع المناخ ومع الشمس ومصادر الإضاءة على نحو مختلف.

ولأجل ذلك يتولد لدينا هذا السؤال المنهجي والتقني عن مدى مشروعية استخدام الصورة الشمسية في عملية التاريخ وتنزيلها منزلة الوثيقة التي –فيما هو معلوم– لا بديل عنها في علم التاريخ مهما أوتي المؤرخ من حصافة ومن اقتدار على الاستنتاج فالوثيقة مقدسة أو تكاد.

ثم إذا ما سلمنا أنها ذات مفاعيل علمية وأكاديمية وتقرِّب المؤرخ من الحقيقة التي يبحث عنها، فهل تتماهى مع الوثيقة المكتوبة أم مع الوثيقة الشفوية التي يرى شق من المؤرخين أنها في نفس منزلة الوثيقة المكتوبة إن لم تكن تفوقها وتتميز عنها؟

في كتابه "باب بحر صفاقس" يمعن المؤرخ رضا القلال في التأكيد على وظيفية الصورة الشمسية في عملية التاريخ لهذه المدينة، وأول صورة التقطت سنة 1906 [ص: 59]، وهي تكشف لنا الملامح الأولى للتخطيط العمراني لهذه المدينة الوليدة، وهو تخطيط يزاوج بين هوية عربية أصيلة وبين هوية أوروبية وافدة. فواجهات البنايات تشبه إلى حد بعيد المشربيات (والتي يدعوها أهل صفاقس بالقناريات). وإزاء التمدد الفضائي والمكاني نلاحظ أننا إزاء مدينة مندفعة نحو البحر لتكون الموانئ هي قبلتَها واتجاهَها، وبالفعل فإن المؤرخ رضا القلال لا يفوته توثيق الأنشطة المينائية الكبرى التي شهدتها هذه المدينة، خاصة وأنها قد عُرفت بإنتاج زيت الزيتون وتصديره إلى شتى بقاع العالم، إضافة إلى شهرتها في اصطياد الإسفنج وتنظيفه وتجفيفه إلى مرسيليا.

هذه الصور الشمسية ناطقة، حية، تضج بالمعنى، على الرغم من ثباتها الأزلي وهي تتفوق على الترسيمات "كروكيز" ببعد آخر (مجازاً)، هو البعد الثالث أي تقدم الناس في عملهم وفي معاشهم وفي لباسهم وطعامهم بما يخدم اللحظة والظرف الزمني بأقصى ما يمكن من المعلومات التي متى جمعت فإنها تشكل بنية من الأفكار ونسقاً من المعلومات حول المعيش اليومي والحياة العادية التي كان يمارسها الناس بمختلف طوائفهم في باب بحر صفاقس في النصف الأول من القرن العشرين.

للصورة الشمسية فضلان استنفدهما هذا الكتاب، الأول في تأريخها للّحظة وتوثيقها للراهن الذي غاب وتوارى إلى الأبد، والثاني في انسلاكها في تاريخ للمرئي (وللمسموع) الذي يغدو هو ذاته شهادة عن مرحلة سابقة واشتشرافاً لمرحلة لاحقة.

فالصورة التي تؤرخ لجمع الإسفنج وتنظيفه وتسويقه (أخذت سنة 1907) تهب الانطباع بأن الأنشطة التقليدية كانت ذات مردودية مالية مهمة على المشتغلين بها وعلى الاقتصاد التونسي زمن الحماية الفرنسية في ذلك العصر، ولكنها تؤشر أيضاً إلى أنّ هذا النشاط قد اختفى كليّاً الآن وأصبح شاهداً على مرحلة قديمة "فردوسية " نوعاً ما، تثير ما تثيره من مشاعر الحنين والنوستالجيا إلى هذا الزمن الذي لا يعد زمناً بعيداً على أية حال (بداية القرن العشرين)، فصيد الإسفنج كان نشاطاً اقتصاديّاً كامل الأوصاف، معبّراً عن هوية هذا المجتمع، ويمكن مقارنته بصيد اللؤلؤ في الخليج العربي زمن ما قبل النفط. وفي صفحة 74 يورد المؤرخ رضا القلال ما يلي: "ميناء صفاقس كان منطقة استقطاب سنوية لعدد من الدول الأوروبية التي تأتي لصيد الإسفنج وتأتي البواخر الأوربية والغواصات أيضاً من أجل صيد الإسفنج، لأن أهم "مناجم" الإسفنج موجودة على ساحل صفاقس، وحول جزر قرقنة، وتستعمل للحاجيات المنزلية وللعقاقير. فالوثيقة المرئية (الصورة الشمسية) تأتي لكي تعضد الروايات الشفوية المتصلة بتاريخ مدينة صفاقس وبتاريخ نشأة مدينة باب بحر، وتأتي لكي تسد الثغرات الكبرى في التعريف بها.

إن عبارة "هناك بالتأكيد إذن حول صفاقس عناصرُ استعمار مهتمة فقط بزراعة الزيتون، تكتسب مصداقية أكبر عبر هذه الصور الشمسية النادرة والثمينة، والتي تكشف لنا أيضاً سياسة الاستعمار في اختزال صفاقس في الفوسفاط وفي زيت الزيتون، خاصة بعد أن تبينت للإدارة الفرنسية القيمةُ الإستراتيجية لكليهما في خدمة الاقتصاد الفرنسي للمتروبول (الرقعة الجغرافية لفرنسا في أوروبا دون مستعمراتها).

ما مصادر هذه الفوتوغرافيا التي وظفها الباحث والمؤرخ رضا القلال من أجل تاريخ مدينة صفاقس؟ نرى أن أغلبها بطاقاتٌ بريديةٌ، إضافة إلى صور شمسية حقيقية أصلية، التقطها رحالة أوروبيون وفرنسيون منذ 1905، وتكشف لنا عن ثروات هذه المدينة وهي: الزيتون، الملح، الفوسفاط، كما تكشف أيضاً عن مراحل التوسع العمراني التي ستشهدها المدينة في خطة امتدت من سنة 1881 إلى 1914، وفيها أصبح التوسع العمراني عنواناً لنشأة مدينة جديدة تزدحم بالبناءات الجديدة وتنتظم في شوارعَ وأنهُجٍ متعامدة تحمل أسماء المهندسين الفرنسيين، ممن كان لهم فضل السبق، ليس في وضع الأسس الأولى لهذه المدينة الوليدة، وإنما لاستشراف مستقبلها بوصفها نقطة جذب للأوروبيين الباحثين عن فرص الاستثمار الآمن، سواء تحت مظلة الاستعمار أو بالشراكة مع أهل المدينة في صفاقس، ممّن تحلَّوْا بنوع من البراغماتية في التعاطي مع الشأن الاستعماري، إضافة إلى تاريخهم المشهود له في التجارة والفلاحة ثم الصناعة.

في حديثه عن مدينة باب بحر صفاقس، يتكلم المؤرخ رضا القلال عن "الهندسة المعمارية المزدوجة" [ص: 93]، والتي اتصفت بها المدينة، وهي هندسة تأخذ من مفردات وعلامات العمارة العربية قدر أخذها من علامات العمارة الأوربية.. ولكن رياح التحديث والتعصير لا تقبل أحياناً المقاربات الوسطى في نهاية المطاف؛ إذ سرعان ما أصبح باب بحر فضاءً لكل الخدمات التي لم تعرفها المدينة العتيقة، وهي: البريد، النقل الحديث: الإذاعة والإعلام: الإدارات السيادية: الكنائس.. وهذه الإدارات والخدمات حديثة وجديدة، وتتطلب عقولا حديثة لإدارتها وللتعاطي معها، ولأجل ذلك أصبح باب بحر صفاقس فضاءً مكانيّاً يستقطب الأوروبيين أكثر من السكان الأصليين لمدينة صفاقس، الذين انكفئوا في المدينة العتيقة وآثروا –صيفاً– الخروج منها إلى الحدائق المحيطة بها شمالاً، في عادة أتى بها الأندلسيون الذين استوطنوا في صفاقس وأشاعوا هذه العادة في النخب العليا التجارية والحرفية للمدينة (أي سكان المدينة العتيقة).

هل أصبحت مدينة باب بحر صفاقس مدينةً للفرز الإثني والعرقي واللساني؟ وهل أصبحت مدينة صفاقس منقسمةً عمرانيّاً إلى فضاءين لكل فضاء ملامحة الخاصة؟ إن المؤرخ رضا القلال لا يدفع بهذا الرأي، ولكنه يدفع بنظرية أخرى وهي "أن باب بحر انحدر كليّاً عند انتصاب الحماية الفرنسية سنة 1881 في اتجاه المعمار المختلط الذي يحاول أن يربط جسور التواصل بين الثقافتين العربية الإسلامية والفرنسية الأوربية" [ص: 43]، هذا على الصعيد المعماري، أما على الصعيد العمراني فيؤكد "أن باب بحر يحتشد فيه اليهود والفرنسيون والإيطاليون "بما يشكل وجهاً كوسموبولوتيا لمدينة صفاقس على مدى عقود [صورة 2#].

باب البحر ، القرن التاسع عشر.

أضحت مدينة باب بحر هي الواجهة الاقتصادية لمدينة صفاقس، وتؤشر إلى ازدهار واعدٍ، لأن البنى التحتية الضرورية قد أرسيت، ولأن أهل صفاقس –باعتراف الأجانب والرحالة والدبلوماسيين– لهم القدرة على الاندماج في الدورة الاقتصادية الجديدة بدون أية خلفية (استصغار..) بل بعقلية المثاقفة في كل أبعادها اللسانية والمادية والتقنية.

يجب التأكيد أن نشأة باب بحر هي في الأصل عملٌ هندسيٌّ جبّار قام به الخبراء والمهندسون بدءاً من سنة 1897 في وقت قياسي، وينهض على ردم مساحات واسعة من المكان القِبليّ المحاذي للمدينة العتيقة، بما سمح لها من الاندفاع أكثرَ نحو البحر ونحو المدن المشاطئة مثل مرسيليا وجنوة والإسكندرية.. ولما كانت الإدارة الفرنسية إدارة عقلانية وتخطط باستشراف مستقبلي، عمَدت إلى المأْسسة وتكوين الشركات وإدخالها في البورصة، وجعلها الواجهة للديناميكية الفنية والاقتصادية لصفاقس، ولأجل ذلك يشير المؤرخ رضا القلال إلى توزيع الحماية الفرنسية للأراضي وتشجيع المستوطنين على الاستقرار والدخول في شراكات مع أهل المدينة، وتكوين أنتلجنسيا غير مقاومة، ونتج عن هذه السياسة أن أصبح عدد الزيتون في بداية القرن العشرين 4 ملايين زيتونة، أجودها في صفاقس في ما يسمى بـ"هنشير الشعال"، مثلما أصبح الميناء التجاري يعج بالحركة.

المؤكد لدينا أن المؤرخ رضا القلال لم يثمّن الاستعمار أو أنه لم ينخرط في الوعي الاستشراقي الذي يمنح الاستعمار من الفضائل ما يجعله مطلوباً حتى من لدن المستعمَرين أنفسهم.. ولكن القراءة التاريخية المنصفة جعلته يقف على رموز من الشخصيات الفرنسية ممن أحبت مدينة صفاقس، وممن اقترنت ذكراها بموجات التحديث التي مست المدينة كلها وعلى الأصعدة كافة: التقنية، المعمارية، البيئية، الجمالية.. ومن بينها يذكر المؤرخ "جيل قو"، ويقول عنه بإنصاف: "وقد عينت الحكومة الفرنسية "جيل قو" على رأس بلدية صفاقس في سنة 1884 وبعد إعادة بناء وتطهير المدينة العتيقة قام بتهيئة الربض القبلي ومكن السيد "قو" المدينة على التوالي من إدارة للبريد ومن مسرح وقصر البلدية، وبفضل مبادرته تدين له المدينة ببناء شبكة المجاري وتركيز المصنع الكهربائي وإحداث رائعته الحديقة العمومية" [ص: 87].

المؤرخ رضا القلال لا يستطيع أن ينكر فضائل هذا الرجل على باب بحر صفاقس، وهو –بوصفه مؤرخاً– يأخذ المسافة اللازمة مع الأشخاص والوقائع حتى ولو كانوا جزءاً من مؤسسة الحماية الفرنسية، التي نهبت الثروات والفضاءات والأشخاص بدون أدنى شك ولا اختلاف، ولكنها تركت وراءها "غنائم حرب" يمكن أن تفيد أهل الوطن. هل يمكن أن نقول إن مآثر "جيل قو" في مدينة صفاقس شبيهة بمآثر ماسبيرو في علاقته بالآثار الفرعونية في مصر؟ على أية حال فإن المؤرخ رضا القلال يجد نفسه أمام ما يمكن تسميته بـ"مفارقات التاريخ"، كما أنه لا يربط هذه الإنجازات بالأشخاص وإنما بما عرف به أهل مدينة صفاقس من عشق لقيم العمل.

الفوتوغرافيا وسردية المدينة والتأريخ

وبالعودة إلى الصورة الفوتوغرافية ووظيفتها في التاريخ، وفي توثيق المرئيات والارتقاء بها إلى مستوى الشهادة غير المطعون في حقيقتها، نرى المؤرخ رضا القلال قد وظف الصورة في لحظتين مختلفتين وهما: الأولى باعتبار مدينة باب بحر لا تزال شذرات ومخططات بما يكشف عن الأولويات التي حكمت إدارة الحماية في بنائها لهذه المدينة، وهي أولويات مدنية خالصةٌ، الغرض منها تشييد مدينة ذات ازدواج معماري يشهد على الماضي شهادته على الحاضر والمستقبل.. أما الثانية فهي صور شمسية فضائية، تقدم نظرة بانورامية للمدينة ككل، وقد اكتمل هيكلُها أو يكاد، وتحددت معالمها البنيوية التي لا مساس لها في المستقبل، وانتظمت شوارعها على مثال هندسي نهائي، وبين الصورتين الشمسيتين مسافة زمنية لا تقل عن 30 عاماً، وهو زمن ضئيل بالنسبة لنشأة المدن ولكنه زمن مهم بالنظر إلى التغيرات الهائلة التي يكشف عنها نمطا الصورتين في كل ما يتصل بالمدينة الجديدة.. وهذا التغير أذهل زوارها القدامى والجدد؛ إذ تكشف الصورة الثانية [ص: 87] عن مدينة واعدة بكل ممكنات الاستثمار والازدهار وهي ليست مرتبطة بمصالح الاستعمار كان يتضاءل إشعاعها بمجرد خروجه يوماً ما، بل هي متجهة نحو المستقبل حاملة معها بشائر التطور والنهوض الاقتصادي، الذي يرتكز على معطيين: بنية تحتية قد أنشئت مع نشأة المدينة ذاتها، وسكان آخذون بأسباب التثاقف الاقتصادي ولا تعوزهم لا روح المبادرة، ولا الإقدام على المغامرة من أجل الاستثمار [صورة 3#].

منظر لـ المدينة القديمة والحي الحديث

في غضون جيل واحد أصبح باب بحر صفاقس مدينةً كاملةَ الأوصاف، لا تتناقض مع المدينة العتيقة التناقض العرقي أو السكاني، وإنما خلقت لكي تكون امتداداً مختلفاً عن المدينة العتيقة، وعلى الرغم من ذلك يحلو للبعض –وخاصةً لدى الفرنسيين– وصف باب بحر صفاقس إنها "المدينة الأوربية" مقابل المدينة العتيقة المحاطة من كل جوانبها بسور يعد من أقدم الأسوار في المدن العربية. وهذه التسمية لم تصمد كثيراً؛ أولاً –بحسب الباحث– للازدواجية المعمارية الواضحة التي تشق المدينة كلها، وثانياً لأنّ في هذه التسمية بعداً تهجينيّاً للمدينة العتيقة التي ثبت أنها جوهرة من جواهر العمارة الإسلامية التي يجب تثمينها وتعهُّدُها بالصيانة وبالعناية بما يحفظ كنوزها التي لا نظير لها في العالم.

ولكن –وعلى الرغم من ذلك– يعلمنا العلامة هشام جعيط في كتابه "نشأة الكوفة" أن المدن الإسلامية تنشأ على هيئة دوائر يتوسطها المسجد الأعظم.. ولكن بالنسبة للمدينة العصرية، مدينة باب بحر، فإنها نشأت انطلاقاً من معالمَ أساسيةٍ في المتخيل المعماري الفرنسي، لا تزال إلى اليوم هي قطب الرحى في كل الأنشطة التي تشهدها المدينة، وهذه المعالم هي: المسرح البلدي، قصر البلدية، الميناء، البريد، الكنيسة، المكتبة العمومية.. هذه المعالم توحي بأن هناك دولة قائمة الذات ومؤسسات تشتغل على حسن تدبير الشأن العام، خاصة وأن هذه المدينة – والكلام للمؤرخ رضا القلال– قد كانت فضاء لتعايش الأعراق والأجناس، تماماً كما هو الأمر في الإسكندرية (وما نؤاخذ عليه المؤرخ هو غياب أي أفق مقارني بين باب بحر صفاقس وبين نظيراتها من المدن المتوسطية رغم وجود مؤشرات مشتركة بينها)، فمدينة باب بحر مدينة بحرية وتنسحب عليها كل مواصفات المدن البحرية التي تكون مندفعة إلى التعاون مع الآخرين بروح من السماحة والألفة وتبادل المنافع والمصالح، ويحسب للمؤرخ أنه درس هذه الجوانب منذ نشأتها إلى غاية الاستقلال، واعتمد في ذلك –إضافة إلى كم هائل من الفوتوغرافيا- على الوثائق المكتوبة والشفوية التي تعد في تقديره ذات مصداقية كبرى، وتسد ثغرات في معرفة الماضي بما يقرب المؤرخ من فهم الحقيقة، كما أنه اعتمد على أقدم جريدة في صفاقس وهي "لا ديباش سفكسيان" التي ظهرت إلى الوجود سنة 1895، بما تمثله من كنز من المعلومات والوثائق والوقائع والصور حول مدينة صفاقس، مثلما اعتمد على أول راديو أرسل أول ذبذباته سنة 1935. وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن أول مكتبة، وأول متحف، وأول جريدة، وأول راديو، وأول مسرح.. كلها من تأسيس الفرنسيين، فيما كان أهل المدينة مكتفين بدور الاستهلاك فحسب، ولكن الأوضاع ستتغير مع الحرب الكونية الثانية، بظهور جيل من المثقفين والمتعلمين من أهل مدينة صفاقس، ممن سيأخذون زمام الأمور بأيديهم وفي الميادين كافة من الفوسفاط إلى البريد.

والواقع أن هناك نسقين من السرعة يحكمان المشهد العمراني والمعماري في مدينة صفاقس على امتداد النصف الأول من القرن العشرين: الأول سريع ويحكم مدينة باب بحر، ففي غضون جيل واحد تبدل وجه المدينة بالكامل، والثاني بطيء ويحكم المدينة العتيقة التي لم تبدأ مساعي التطوير فيها إلا بصورة محتشمة، حينما فتح باب جديد من سورها من جهة الغرب يكون منفتحاً على مدينة "بيكفيل" (على اسم بيك وهو رجل فرنسي أقام هناك)، بما سمح من تضاعف النشاط التجاري والسكاني من الاتجاهين.

في خطاب المؤرخ رضا القلال نبراتٌ مهموسةٌ من الوجع الباطني لما آلت إليه الأمور في المدينة العتيقة زمن الحماية والاستقلال في آن، فهي لم تحظ من لدن الاستعمار بأي مشروع للنهوض والتعصير، كما أن أهل البلد المحافظين بطبعهم لم تصدر منهم أية مبادرة في اتجاه تطوير مدينتهم العتيقة التي ظلت تئنُّ تحت حتميات القدم ومفاعيل تتابع الزمن. ولأجل ذلك فإن وصف المدينة العتيقة في سنة 1920 مثلاً هو نفسُه قبل مائتي عام تقريباً 1720، فيما الوصف لمدينة باب بحر صفاقس لا يثبت على حال ومتجدد.

يشير المؤرخ إلى أن للمدينة العتيقة هويةً واحدةً، ولكن لمدينة باب بحر هوياتٍ متعددةً ومتعاقبةً ومتجاورةً، وهذا شأن المدن المتوسطية الكبرى مثل الإسكندرية، ويستدل على ذلك بدليل لا تخطئه العين، وهو المعمار وتنوع الأنظمة المعمارية التي شهدتها المدينة، ويذكر ثلاثة أنظمة يلاحظها المقيمون والعابرون على حد سواء وهي "النيوكلاسيك، وهي هندسة ذات خلفية فرنسية/ جزائرية، ثم هندسة الأرابيزانس (التعريب) وعمدته أسلوب النيوموراسك" [ص: 154]، وهو الذي سمح للمدينة بأن تكون مزدوجة المعمار، وقد أفرد المؤرخ رضا القلال هذا النمط من الهندسة بتحليلٍ وافٍ، وذلك لأن ظاهر الأمر هو استلهام من العمارة الإسلامية القائمة بتقنياتها وعلاماتها، أما باطن الأمر فهو الإيحاء بأن هذا الواقع الذي أنشأته فرنسا هو واقع رائع يستحق التثمين، وهو من فضائل إدارة الحماية، وهذا ما قصده الباحث بعبارة بليغة وهي "التشديد على روعة الواقع" [ص: 186].

المؤرخ رضا القلّال ينفذ إلى البنية العرفانية التي تحكم المشروع الاستعماري لحظة إنشائه للمدن والحواضر؛ فهناك ولا شك بُعدٌ مسكوتٌ عنه وخفيٌّ في ذلك المشروع لا ترى علاماته ولا سماته فيما بني وفيما شيد، وإنما في العقل الذي خطط واشتغل على الوثيقة والطروس، ولأجل ذلك استوقفته شهادات هؤلاء المخططين الاستراتيجيين لمدينة باب بحر صفاقس وكلهم من الكوادر العليا للاستعمار الفرنسي ممن –والحق يقال– تملَّكهم عشقُ هذه المدينة وأحسوا أنفسهم جزءا منها، ورأوا في فضائها امتداداً لأفكارهم ولأحلامهم ومخططاتهم.

إن هذا المخطط الاستراتيجي لم يكن يفكّر ويخطط وينجز لزمنه هو، وإنما اتّصف بقوّة عرفانية في استشراف المستقبل، وهذا في ذاته من خاصيات كبار المخططين، فهو لم يعبث بالمدينة العتيقة ولم يفسد زخارفها وجمالياتها، وإنما –والكلام للمؤرخ– عكف على "إبراز الكنز الهندسي لأسوار المدينة المهددة بالتوسع العمراني وإحيائه وحمايته" [ص: 129]، ولم يستغل سلطاته من أجل الإساءة إليها ولكنه عدها جزءاً مهماً من المتخيَّل المعماري العام.

المؤكَّد لدينا أن ما كان يحكم المهندسَ المعماريَّ الفرنسيَّ في باب بحر هو نمط من الوعي الاستشراقي الذي حاول المؤرخ النفاذ إليه أعمقَ فأعمقَ، خاصة في الصفحات الأخيرة من كتابه المهم، وقد سمح له ذلك بالخروج باستنتاجٍ مهمٍّ يفكك به هذه البنية على الأقل في محورها الرئيس وعمودها الأساس وهو الاستيلاء على مشهد معماري أجنبي وإقحامه في الوعي الفرنسي من خلال المعارض التي كانت تهدف إلى "التشديد على روعة الواقع"؛ فهذا المستعمر الفرنسي يبدو لنا –ويا للمفارقة!– مدافعاً عن العمارة الإسلامية ومستلهما من زخارفها ومفتتِناً بعلاماتها، وناظراً إلى المستقبل نظرة استشراف وتفكير في أنه موجود الآن، وسيكون موجوداً في المستقبل، وذلك لأن الاستعمار الفرنسي –على النقيض من الاستعمار البريطانيّ– كان يخطط ويبرمج من أجل البقاء الدهرَ كلَّه في المستعمرات، لا مجرد عقود من الزمن.

ينظر الباحث والمؤرخ رضا القلال إلى المستقبل الذي هو عنصر رئيس في الزمن (وربما في التاريخ)، ويموقع نفسه أحياناً في سنة 1956، وهي سنة خروج الاستعمار من تونس، لا لكي يعتبر مدينة باب بحر صفاقس تراثاً استعماريّاً أو غنيمة حرب أو ما شابه من الأوصاف، وإنما ليؤكد على أهمية ما يدعوه بـ"الوحدة المعمارية" لباب بحر؛ خاصة أن هذه الوحدة قد اخترقتها "نماذج مسقطة تسيء إلى هذا النسيج المعماري التاريخي" [ص: 182]، وهذا ما يدعو أهل البلد الآن إلى الاتصاف بالرؤية ذاتها التي حكمت معمار المدينة زمن الاستعمار منذ أن كانت مخططاتٍ ورسوماً وصوراً شمسيةً نادرةً إلى أن استوت على أجمل بنية معمارية ممكنة بحسب المؤرخين والرحالة التونسيين والأجانب على حد سواء.