لولا ما أثبته الباحثون، وما أقرّه المتخصصون، لظنّ كثيرون أن ما كتبه الشاب البريطاني "آلان تورينغ Alan Turing" عام 1936م مجرد فكرة عابرة، لا تختلف عن مئات الأوراق العلمية التي لا يتعدى صداها جدران الجامعة. لم يكن معروفًا خارج دوائر الرياضيات، ولم يكن اسمه يثير الاهتمام. ومع ذلك، فقد كانت ورقته تلك بداية لعصر جديد بالكامل.

تخيّل تورينغ آلة لا تُرى ولا تُلمس، آلة لا وجود لها في الواقع، لكنها تعيش في الذهن، وتعمل بخطوات واضحة ودقيقة. آلة تبنيها الفكرة، ويحرّكها المنطق، وتسير كما يسير العقل حين يفكر. أطلق عليها اسم "آلة تورينغ"، دون أن يدرك أنها ستصبح القاعدة التي تُبنى عليها كل أجهزة الحاسوب الحديثة، والمنبع الأول للذكاء الصناعي.

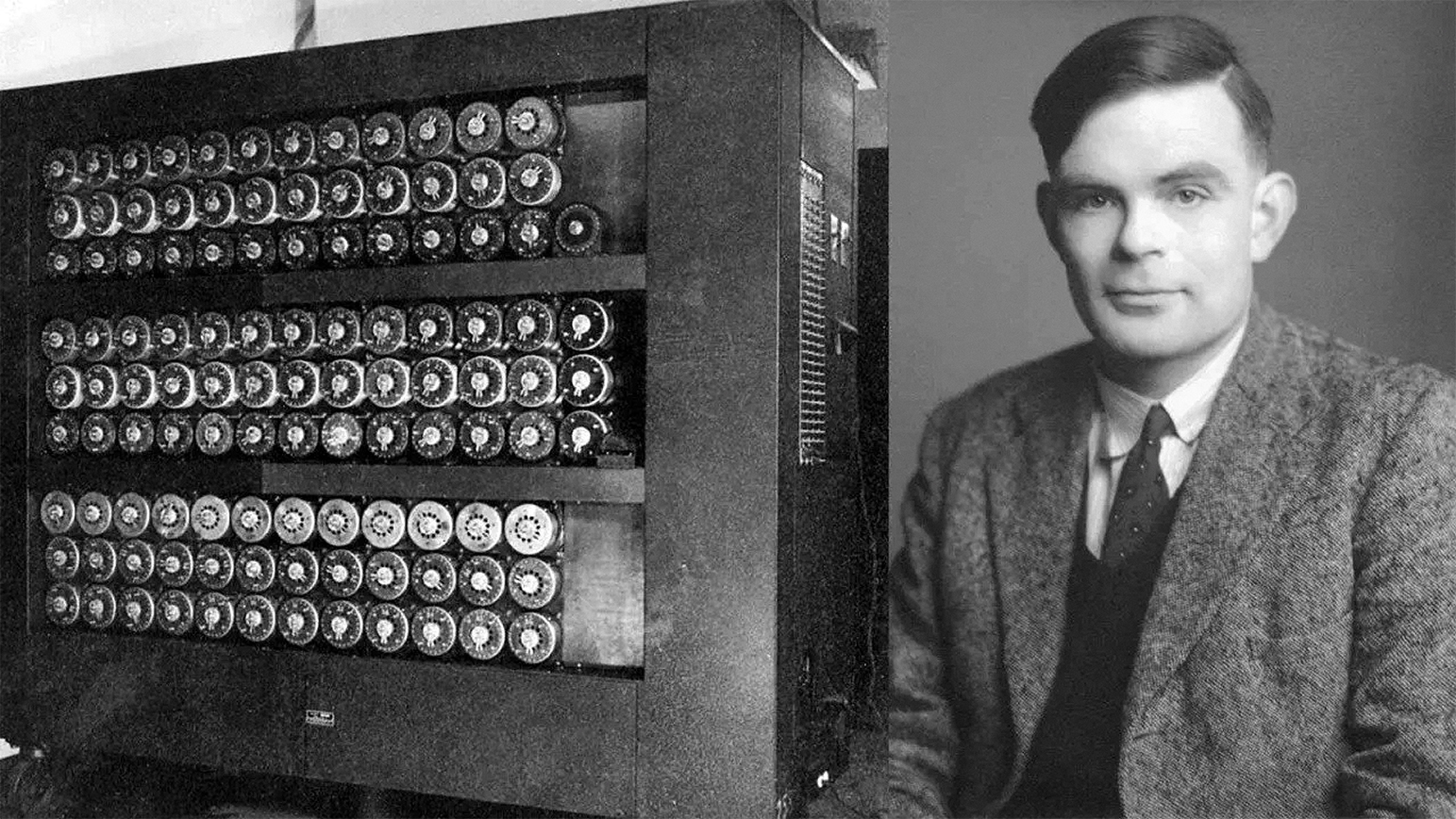

دخل تورينغ بعمق في ميدان التطبيق العملي، مع اندلاع الحرب العالمية الثانية عام 1939م، وجد نفسه في بلتشلي بارك، وأبدع في فك شفرة "إنجما" النازية، هذا الإنجاز كان نقطة تحوّل كبرى نحو تحويل الأفكار إلى آلات واقعية تخدم البشرية، وبعد الحرب، أشرق فجر الحوسبة الإلكترونية، فظهر الحاسوب EDSAC عام 1949م في بريطانيا، والذي حمل بصمة أفكار تورينغ بوضوح.

في عام 1950م، نشر تورينغ مقالته الشهيرة "آلات الحوسبة والذكاء"، وطرح فيها اختبارًا بسيطًا عبر المحادثة، لمعرفة إن كانت الآلة قادرة على التفكير لدرجة يصعب معها التمييز بينها وبين الإنسان. لم يُطبق الاختبار آنذاك لقلة تطور الحواسيب، لكن المقالة بقيت مرجعًا لكل نقاش علمي وفلسفي عن الذكاء الاصطناعي، حتى ولادته رسميًا في مؤتمر دارتموث عام 1956م، حيث اجتمع باحثون أمثال مكارثي ومينسكي وسيمون، وفتحوا الباب أمام عقود من التجريب والتطوير.

مرت الفكرة بمراحل صعود وهبوط. في الثمانينيات، عرفت بمرحلة "الشتاء البارد" حين تراجع الحماس وتعثر التمويل، لكنها لم تنطفئ، وعاد الأمل عام 1986م، مع جيفري هينتون وأبحاثه في الشبكات العصبية، التي أعادت للذكاء الاصطناعي روح التعلّم من البيانات. ومع مطلع الألفية، ازدهرت البنية التحتية، وولدت شركات كبرى قادت الثورة الجديدة.

في 2017م، صدمت "جوجل ديب مايند" العالم بنموذج "ألفا زيرو" الذي تعلّم لعب الشطرنج من الصفر. وفي 2022م، جاء "تشات جي بي تي" من "أوبن إيه آي"، فتحولت الآلة من كيان صامت إلى محاور ذكي يكتب ويحلل ويفهم. لم تعد الحواسيب أدوات تنفيذ فحسب، بل شركاء في التفكير والإبداع.

لكن كل هذا التقدم لم يخلُ من قلق. فظهرت تحذيرات من عقول مثل نيك بوستروم، الذي تحدث عن ذكاء يفوق البشر، وقدرة قد تخرج عن السيطرة. وتحدث ريموند كرزويل عن لحظة "التفرّد التكنولوجي"، حين يندمج الإنسان والآلة في كيان واحد، تتداخل فيه البيولوجيا مع السليكون، وتصبح الحدود ضبابية.

هكذا برز مفهوم "ما بعد الإنسان" (الترانسهيومان)، حيث تطمح التكنولوجيا إلى تجاوز حدود الجسد والعقل. يعمل باحثون في معاهد مثل MIT على تطوير أطراف ذكية، وواجهات دماغية تُزرع داخل الرأس، كما تفعل شركة "نيورالينك" التي أعلن عنها إيلون ماسك عام 2020م، لعلاج الأمراض وتعزيز القدرات البشرية. في 2023م، شهدنا تجارب ناجحة أعادت الأمل لمرضى الشلل عبر نخاع شوكي صناعي.

هذا التطور التكنولوجي العميق يفتح آفاقًا واسعة أمام الإنسان، لكنه يثير تساؤلات أخلاقية عميقة، تقارير الأمم المتحدة تحث على تنظيم عالمي للذكاء الاصطناعي، بينما يحذر يوفال نوح هراري من أن يصبح الإنسان مجرد رقم في شبكة بيانات ضخمة تحكمها خوارزميات غير واعية.

دمج الإنسان مع الذكاء الاصطناعي والآلات يخلق تحديات اجتماعية وأخلاقية غير مسبوقة، تزيد الفجوة بين المعززين وبين من يبقون على حالهم، وتتلاشى معها الحدود التقليدية بين الإنسان والآلة.

على صعيد التشريعات، تشهد السنوات الأخيرة، وخصوصًا عام 2024م، تحركات دولية جادة لوضع ضوابط قانونية تنظم الذكاء الاصطناعي، مع تركيز خاص على الجوانب الأخلاقية والحقوقية، يقودها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في محاولة للاتزان بين التطور السريع والمسؤولية الإنسانية.

التحديات التقنية والاقتصادية هائلة، لكن الفرص التي يقدمها الذكاء الاصطناعي تحمل وعوداً بثورة في مجالات الطب، التعليم، النقل، ومواجهة أزمات عالمية مثل تغير المناخ والأمراض المستعصية.

بينما نتجه نحو "عصر ما بعد الإنسان"، يبرز مفهوم جريء حول مستقبل البشرية في الكون: هل نكون نحن الكائنات الفضائية القادمة؟

أنا أعترف أن ما كان خيالًا علميًا في الماضي، أصبح اليوم واقعًا أو على الأقل تمهيدًا لواقع جديد. كل ما سمعناه من أخبار، وكل ما شاهدناه في أفلام مثل "ذا ماتريكس" وغيره، لم يعد كما كنا نراه سابقًا؛ فقد تغيّرت نظرتنا إليه، وتحوّل من وهمٍ بعيد إلى احتمال قائم. لذا، ماذا لو أُرسل البشر بعد تعديلهم بيولوجيًا وهندسيًا إلى مستعمرات فضائية، وتطورت أجيال جديدة تختلف فيزيولوجيًا وفكريًا عن أسلافها الأرضيين، مع دمج التكنولوجيا في وجودها لتتكيف مع البيئات المختلفة.

أبعد من ذلك، يمكن نقل الوعي البشري إلى ركائز غير بيولوجية، فتتحول إلى كيانات واعية قادرة على رحلات النجوم الطويلة دون الحاجة لمتطلبات بيولوجية تقليدية، لتصبح كائنات فضائية بامتياز.

قد تعود هذه الكيانات إلى الأرض، لتبدو كزوار من عالم آخر لأولئك الذين بقوا على الكوكب.

هنا يتحول السؤال القديم من "هل هناك كائنات فضائية"؟ إلى "هل نحن الكائنات الفضائية التي نبحث عنها في المستقبل"؟ هذا التصور يفتح آفاقًا جديدة للبحث عن الحياة والذكاء في الكون، ويدعونا لإعادة التفكير في معنى الإنسانية والتنوع البيولوجي.

الذكاء الاصطناعي اليوم تجاوز كونه أداة، أصبح شريكًا في الفهم والإنتاج. منذ فكرة تورينغ، نما هذا المفهوم ليصبح واقعًا يحيط بحياتنا. والمسؤولية تقع على من يصنع ويوجه هذه التقنية، وليس على الآلة نفسها.

رحلة الذكاء الاصطناعي والترانسهيومان مستمرة، تحمل فرصًا وتحديات، تتطلب وعيًا ومسؤولية لبناء مستقبل أفضل، يقوم على التعاون والقرارات الأخلاقية.