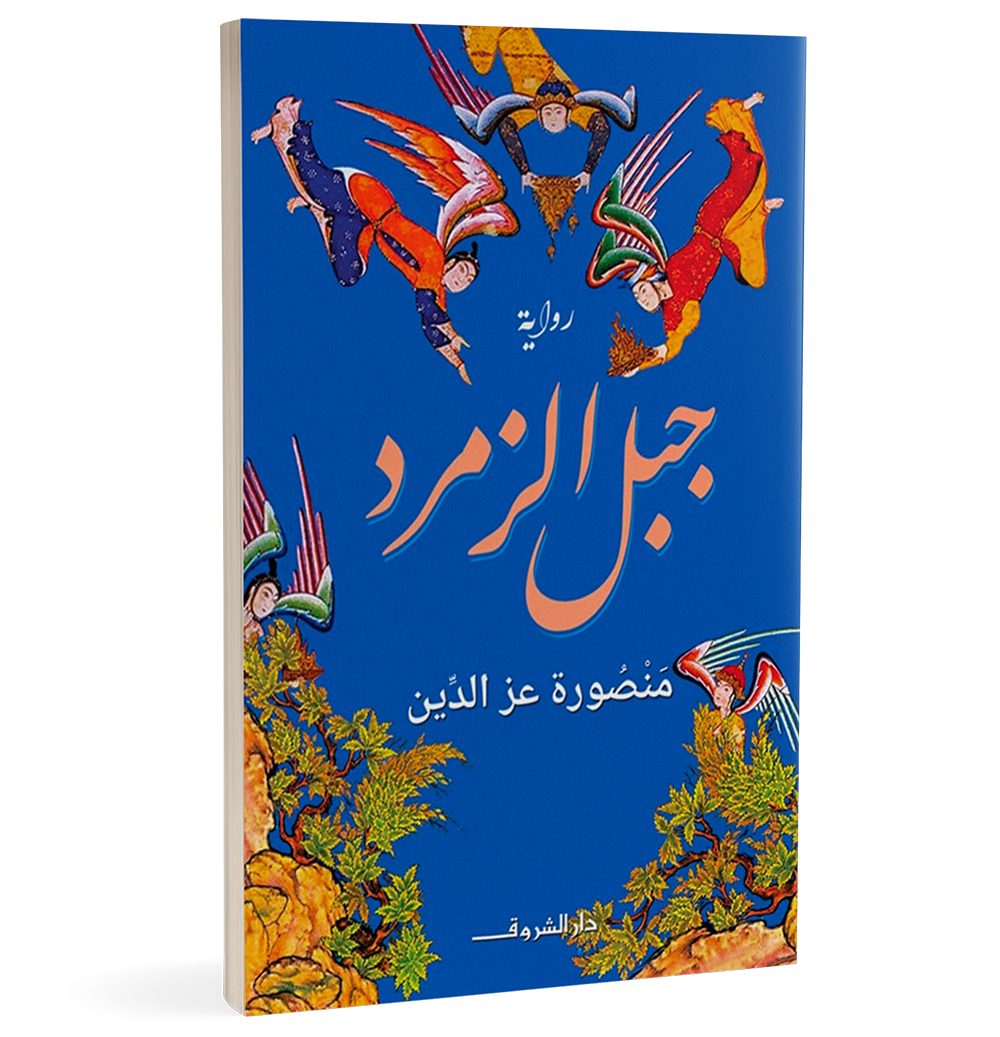

إذا افترضنا أن العمل الأدبي موقع أثري له دلالة واسعة، يبنيه الكاتب من خلال العلاقة بين رؤيته للواقع والخيال؛ فالبنية الروائية في رواية: جبل الزمرد أو الحكاية الناقصة من كتاب الليالي، الصادرة عن دار الشروق للنشر، للكاتبة: منصورة عز الدين قائمة على مبدأ: عدم التوقع من خلال التناوب بين الأحداث الواقعية والأحداث التي تم استعارتها من التراث الحكائي -عبر التماهي مع الموروث القصصي في حكايات ألف ليلة وليلة- ومن الأساطير.

وإذا افترضنا أن العناصر الدرامية في العمل الأدبي تتضمن (الحدث، الصراع، الحوار)؛ فالرواية الحالية تؤسس لهامشية الذات لذلك جاءت البنية الحدثية كتمهيد (للصراع الدرامي) في الجزء الأول تحت عنوان: غبار الطريق، مع ملاحظة أن الكاتبة ارتكزت على آلية التداعي الحر من أجل الاسترسال في الحكي أولًا، وآلية الميتاقص لتوريط المتلقي في إعادة صياغة الحكاية من خلال مخاطبته بشكل مباشر ثانيًا، تقول بستان: "لن يتمكن أحد من اكتناه ما أخبئه ولا ما أقدر عليه، كما لن يكون على علم بخفايا الوقائع التي جرت قبل قرون ولها نذرت حياتي، لذا عليّ أن أكون الكاتبة أو بالأحرى الحكاءة المنوط بها ملء ثغرات الحكاية".

بداية الرواية بالتصدير من تفسير القرطبي، وحكاية حاسب كريم الدين من ألف ليلة وليلة يومئ للمتلقي بأجواء الرواية وأحداثها التي تجري في سياق من الغرائبيات، أيضًا لكل فصل عنوانه والتصدير الخاص به، وكأن البنية الروائية تعالت على الواقعي المعاش وتمردت على مبدأ الإيهام بالواقعية، وتمردت على مبدأ الحتمية النفسية للشخصيات.

ولأن هامشية الذات أعلى درجات الصراع؛ نجد أن: الإزاحة التي تمت على الأماكن اضطرارية حيث لا بديل، تقول: "أراني طفلة فوق جبال الـ"ديلم"/ تحضرني روائح جبل "آلموت" ونباتاته/ رأيتني طفلة تعدو فرحة بجوار ضريح سعدي الشيرازي في حديقة السعدية "و: التكثيف الذي تم على الزمان كتأكيد على (فوضى الانتماء) وعلى (الفقد) أيضًا، تقول: "في الثامنة عشر من عمري غادرت شبه مجبرة"، ولأن الذكريات ليست أحداثًا مجردة؛ كان ارتفاع الصوت الداخلي الذي يضيف إلى المعاناة الذهنية بعدًا جديدًا من الصراع، تقول: "في ذاكرتي كانت تضطرم مئات التفاصيل". عبر المدخل الحالي يمكننا الولوج إلى عالم الرواية من خلال:

أولًا: الدوائر الدلالية وتعدد الأصوات

"ماذا لو لم يكن لي وجود؟ ثم الأهم: ماذا لو كنت حقيقية"؟

في جوهر كل رواية إشارة ما، ربما يدفعنا ذلك المنطق إلى محاولة فهم الكيفية التي تنطلق بها الأحداث في الرواية الحالية -من أجل استخلاص محتوى الشكل الذي كُتبت به- أول ما يواجهنا في هذا الشكل الروائي لعبة دمج الواقعي بالمتخيل، تلك اللعبة التي اقتضت الانسحاب إلى الذاكرة من أجل استحضار صور تبدو واقعية، اعتمادًا على التداعي الحر، ذلك التداعي الذي يفضي بلا شك إلى مشاهد متناثرة وحكايات متفرعة تهيمن عليها الأجواء الغرائبية.

ثم تواجهنا لعبة توازي مصائر الشخصيات، التي برزت من خلال العلاقة بين الواقع المعاصر والمادة المتخيلة والشخصيات التي تم استعارتها من التراث والأساطير، وكأن على المتلقي إعادة صياغة عالم الرواية الذي تجسدت من خلاله دوائر دلالية جزئية، تضافرت من أجل صياغة دائرة دلالية كلية.

الدائرة الدلالية الأولى: البناء الروائي الذي يتكون من مشاهد متعددة تنبع من أصل واحد تقريبًا، مع ملاحظة أن كل مشهد يضم ديالوجات بين الشخصيات المتعددة.

الدائرة الدلالية الثانية: الأزمنة المتوازية والقفزات المكانية، تقول بستان: "مع كل خطوة أخطوها أنتقل من الطفولة إلى المراهقة، ثم الشباب حتى صرت المرأة التي أنا عليها اليوم" لا غرابة في ذلك؛ لأن التمرد على التسلسل الزمني والترابط يؤدي بلا شك إلى الارتكاز على العوالم المتوازية والتقاطعات السردية؛ فالجدة: شيرويت تعتبر أن الزمن شيء هلامي يصعب تحديده أو قياسه، معنى ذلك أن الأحداث كلها تصبح متوازية في ظل نفي الزمن أو إزاحته.

الدائرة الدلالية الثالثة: المستويات اللغوية المتعددة: مباشرة تخاطب المتلقي استخدمت مفردات مثل: "ولتعلموا" وفصيحة تم استخدامها على لسان: بستان مثال لذلك قولها: "كيف لمن قضى جل عمره بعيدًا ونائيًا عن كل شيء أن يلاحقني طيفه أينما اتجهت"؟ وعامية تم استخدامها في المونولوجات الذهنية، تقول هدير: "مش هاتبطلي هبل بقي؟/ ياخبر بفلوس بكرة يبقى ببلاش"، وتصويرية ارتكزت على عناصر خارجية مثل استعارة قول فريد الدين العطار: "محال أن أنال صحبتك، لهذا أصاحب غبار طريقك". واستعارة مقولة الإمام علي رضي الله عنه: "وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر". واستدعاء قوانين البابلي حامورابي وأسرار الفرعوني بتاح حتب، ومنطق الطير لفريد الدين العطار، والفتوحات المكية لابن عربي، ومسالك الأبصار في ممالك الأمصار للعمري، وخريدة العجائب في فريدة الغرائب لابن الوردي، ورسوم الجرافيتي الغاضبة التي لونت الجدران في ميدان التحرير، وروايات رجل المستحيل، وطرافة أسماء المحال في المكسيك، واللافتة المكتوب عليه اسم المشتل بخط جميل وأسفله رقم هاتف أرضي، ولافتة: مصوغات جورج واستعارة المقاطع من كتاب: الطريق إلى جبل الزمرد، وانتظار الرسالة الإليكترونية من تاجر المخطوطات الذي يعيش في فيينا، ورسائل: كريم الإلكترونية أيضًا، وإعلانات الشوارع الطافحة بالشهوة، والرسالة الشفوية: "لا تبحث عني لقد وجدت علامتي"، ومسودات: إيليا، وبرنامج الصباح في إذاعة: نجوم إف إم، وغنوة: محمد منير "كان فاضل بس يادوب" إضافة إلى لغة الأحلام المتكررة في الرواية.

هذا ويمكننا اعتبار لغة الرواية ككل منحوتة، تتصف بالرصانة والإيحاء من خلال العبارات المشحونة بانفعالات التوتر.

الدائرة الدلالية الرابعة: ومضات دالة على تعدد أصوات الشخصيات مع سرد حكاية كل شخصية فمن حكاية بستان إلى حكاية: نورسين زوجة ملك: قاف وملكة الحيات إلى حكاية: زمردة والرجل الذي على وشك أن يصير شخصًا آخر يُعرف بالعملاق الأعمى: إيليا، إلى حكاية: هدير التي تدفعها الظروف إلى الحياة مع جدتها: شيرويت قنديل بعد انفصال والديها، إلى حكاية التائه في سديم الزمن: الناجي (بلوقيا) ونيروز الفارسي، إلى حكاية: مروج زوجة الراعي، مرورًا بحكاية: كريم خان ابن ناسك دماوند التي تؤدي بالمتلقي إلى حكاية: بستان في بنية دائرية متعمدة حيث الأحداث الفرعية المتشعبة التي لا تكتمل، وسلوكيات الشخصيات التي لا تخضع أبدًا إلى مبدأ الحتمية النفسية.

الدائرة الدلالية الخامسة: في كل فصل راو عليم، وعلى الرغم من تعدد أصوات الشخصيات وسعي الكاتبة إلى تحويل الحكايات التراثية من الماضي إلى الحاضر فيظن المتلقي أنها حقيقية، إلا أن المراوحة بين الواقعية والخيال يمكننا اعتبارها نوعًا من الثبات في المكان، كأن الشخصيات تدور حول نفسها، حتى وإن كانت الشخصية الواحدة تنطوي على عدد من الذوات المتباينة والحيوات المتعددة؛ مع ملاحظة أن تحولات الشخصيات أخبرت المتلقي أنها-أي الشخصيات- لا تتمتع بأبعاد محددة؛ فلكل شخصية ظل، وكأن الشخصية الواحدة تعيش في عصور مختلفة.

الدائرة الدلالية السادسة: ارتكاز الكاتبة على آلية الميتاقص Metafiction التي تعتمد على موقف المتلقي أثناء القراءة، ومخاطبته بشكل مباشر.

الدائرة الدلالية السابعة: هيمنة الوصف في الفصول المتقاطعة مع حكايات ألف ليلة وليلة، وهيمنة الصور السردية على الفصول المتقاطعة مع الواقع.

ثانيًا: الكتابة الغرائبية وأدوات السرد

"النبوّة الغامضة عن خاتم زمرد ضائع، وفتاة جامحة في مدينة ترتجف، وامرأة تضحك لها المرايا".

في رواية: جبل الزمرد الحكاية هي المسألة، وحكاية الشخصيات هي البحث عن الحقيقة. في سبيل ذلك استخدمت الكاتبة أدوات السرد التراثي: التكرار/ الاسترسال/ الأجواء الغرائبية/ استخدام ضمير الغائب نيابة عن الشخصيات/ اختزال الزمن/ عناوين الفصول المزدوجة (التي لا تعطي فكرة للمتلقي عن المحتوى وكأن العشوائية متعمدة لتجسيد قيم التفكك، يمكننا اعتبار ذلك تمردًا على التقنيات الراسخة في حقل الرواية العربية).

واستخدمت أدوات السرد الحديثة حيث: العوالم المتوازية/ تعدد الرواة/ الحوار الذي انقسم إلى (ديالوجات/ مونولوجات ذهنية)/ الاستبطان/ تنوع الرموز، وكان استخدام الوصف لتعويض غياب الحركة، وتجسيد انفعالات القلق والحيرة والبحث الدائم عن الذات. مع ملاحظة أن الاسترسال في الوصف وتعدد التفريعات والتوازيات أدى إلى سيادة أجواء الغموض واللايقينية فيما يخص مصائر الشخصيات.

لا توجد شخصية محورية في الرواية؛ إنما شخصيات تفتتت تدريجيًا حتى تحولت إلى ظلال، هذا ويمكننا اعتبار غياب بعض الشخصيات خير دليل على هامشية الذات الإنسانية واضطراب الحقائق؛ فالكتابة في الرواية الحالية فعل غير مكتمل، لأنها ببساطة لا تهدف إلى نقل تجربة حياتية أو صياغة حقائق؛ كل ما تفعله-أي الكتابة- هو الدوران في فلك اللايقينية، وتفتيت القواعد السردية من خلال المشاهد المتناثرة، وحث المتلقي على إدراك جماليات التوازي. دلالة ذلك تتضح في أننا إذا قمنا بتقديم بعض الفصول أو المشاهد أو تأخيرها أو حذفها لن يحدث أي خلل يُذكر؛ لأن تفكيك الرواية إلى عوالم متوازية مقصود.

لا شك أن مفهوم الرواية قد تغير؛ فنراها كالمرآة التي تعكس لنا لا يقينية العالم وتورط الإنسان المعاصر في الحيرة والغموض، وكأن استلاب الإنسان هو المناخ العام المحرض على الكتابة وعلى فعل التلقي أيضاً، اتضح ذلك في محاولة توليد الحدث الحقيقي من الذاكرة، إلا أن الإشارات المتناثرة حول ثورة يناير ومراقبة العالم من خلف الشرفة دون التورط فيه، ساهم في تجسيد العلاقة المعقدة بين الإنسان وذاكرته. ولأن روايات الميتاقص تشكل لونًا من ألوان الرواية الجديدة1 كانت مخاطبة المتلقي بشكل مباشر أولًا الاكتفاء بالزمن الذهني ثانيًا، والارتكاز على استلهام الأساليب التراثية في تداخل الأزمنة وتجمد الزمن وغموض المعنى ثالثًا، مما أدى إلى تولد إحساس حادّ بالتوتر والضيق لدى المتلقي، واستحضار الأماكن الفضفاضة التي يلفها الغموض رابعًا.

مع ملاحظة غياب المنطق والانفتاح على الحكايات الأسطورية الغرائبية يبدو مناسبًا للقفز بين الأحداث، ومحرضًا على البدء في لعبة التخمينات التي ارتكزت فيها الكاتبة على استخدام النسق الرمزي: فالقاهرة التي تتقزم بضجيجها وتعبها تتوازى -من خلال الحكي- مع الأميرة التي غابت للتو واستحالت ترابًا أمام أعينهم، وانتحار الرجل المشرد في ميدان التحرير يتوازى مع الذين شنقوا أنفسهم فوق أغصان أشجار المانجو، وبقيت أجسادهم الخالية من الحياة معلقة كثمار عملاقة.

الهامش: 1. أحمد خريس، العوالم الميتاقصية في الرواية العربية، دار أزمنة، عمان، 2001م.