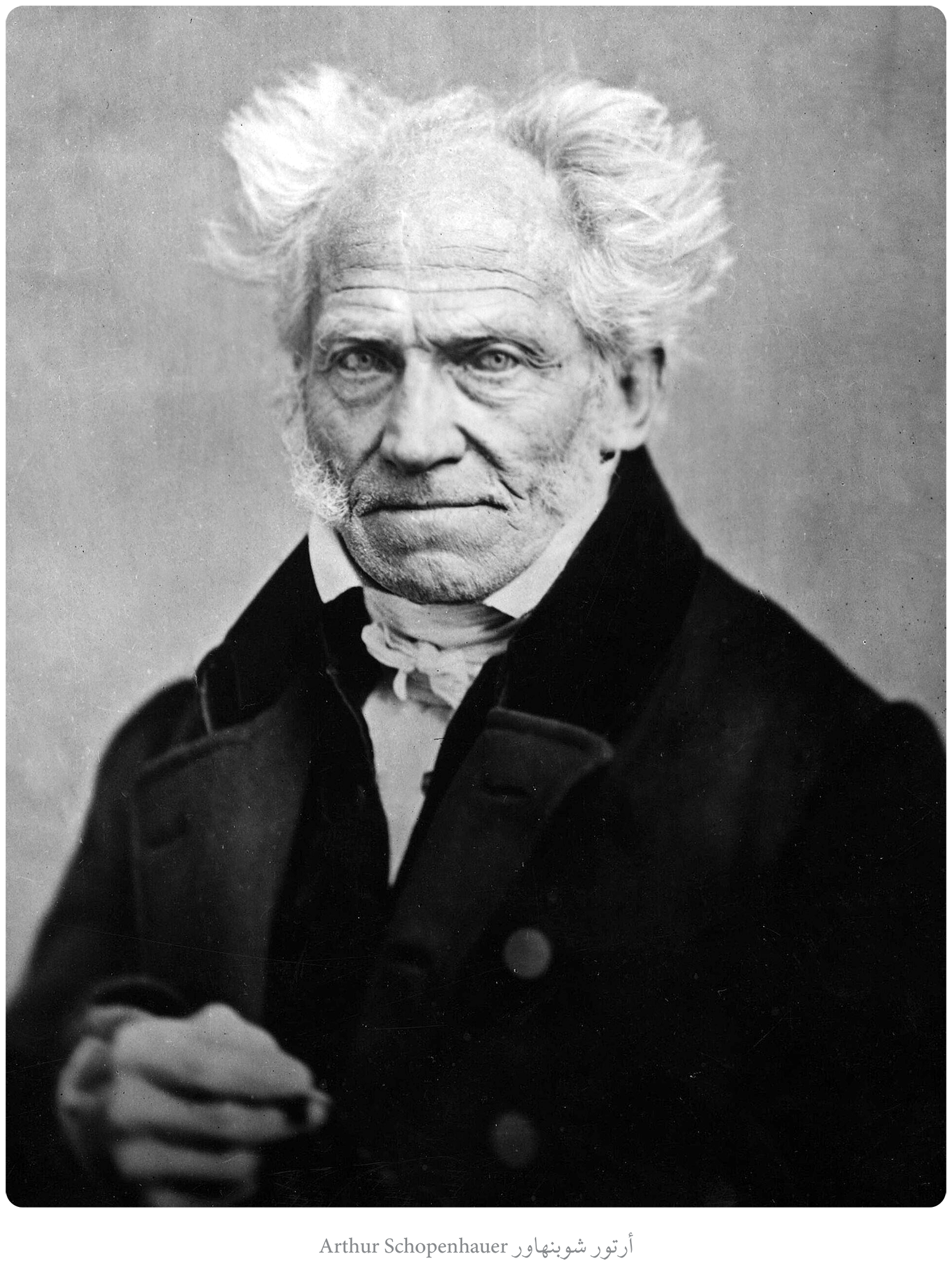

جاء ارتكاز تحليل الفيلسوف الألماني آرثر شوبنهاور (1788 – 1860م) حول طبيعة الفن والفنون الجميلة، على أسس مذهبه (الميتافيزيقي)، وقد اتخذت فلسفته صورتها المحددة تحت تأثير مدينة (درسدن)، التي عدت وقتها من أكثر المواطن الرئيسية للفن، حيث كانت المجموعات الفنية للمدينة من أرفع أنواع الموسيقى، ما مكنه من دراسة واكتساب الأعمال الفنية في تلك المدينة، بصورة أفضل مما اكتسبه من أي مدينة أخرى.

وكثيراً ما شوهد شوبنهاور، وهو يجلس باستمرار مدة ساعات في العديد من القاعات الفنية للمدينة، ليشاهد الأعمال الفنية، وكان يتردد بشكل منتظم على المسارح والحفلات الموسيقية، وفي تعقيبه على ذلك، يقول جفينر صديقه المخلص: "كان شوبنهاور يتذوق الموسيقى ويتغذى بها، حتى إنه لم يهملها أبداً طيلة حياته، فعندما كان يسمع سيمفونيات بيتهوفن، يجلس بلا حراك مغمض العينين منذ البداية حتى النهاية، ثم يخرج مباشرة من قاعة الموسيقى، حتى لا تضعف الانطباعات، بما قد يسمعه بعد ذلك من قطع موسيقية".

وكان فن الموسيقى هو المثل الأعلى للفن عند شوبنهاور، حيث كان يصفها بأنها المجموع الكامل لكل تعبير فني، وأنها صوت الإرادة الكاملة للإنسان والطبيعة، فبالموسيقى تكشف لنا الطبيعة عن أسرارها الباطنة ودوافعها وأمانيها بطريقة تجل على العقل، ولكن يدركها الشعور.

◄ الموسيقى تعبر عن العالم

في تصنيفه للموسيقى ضمن كل الفنون، يحدد شوبنهاور الموسيقى بأنها تقف وحدها منفصلة تماماً عن كل الفنون الأخرى، وهي فن سام لها تأثير قوي ولأبعد الحدود على أعماق طبيعة الإنسان، الذي دوما ما يفهمها كلغة كونية متقنة، يتجاوز وضوحها وضوح العالم المحسوس نفسه، ويشير شوبنهاور إلى أن الموسيقى ليست قطعاً كالفنون الأخرى نسخة من المثل، لكنها نسخة من الإرادة ذاتها، التي تكون المثل هي موضوعيتها، وذلك هو السبب في أن تأثير الموسيقى يكون أكثر قوة ونفاذاً إلى حد بعيد جداً، من تأثير الفنون الأخرى.

والسبب في ذلك يرجع إلى أن تلك الفنون تتحدث بالظلال، بينما تتحدث الموسيقى عن عين الشيء نفسه، ودوما ما كان شوبنهاور يردد مقولته الشهيرة "إن الموسيقى تعبر عن العالم"، وهو يعني بذلك أنها تعبر عن الإرادة نفسها؛ لأن العالم بمكوناته من الطبيعة اللاعضوية والعضوية في كافة أشكالها، ليس سوى تجسيد للإرادة، وعلى هذا الأساس قام بتحليل طبيعة الموسيقى.

وكان "الهارموني"1 أول ما بدأ به شوبنهاور، ليثبت التوازي والتشابه بين الموسيقى والعالم، حيث إن النغمات التي يتكون منها الهارموني، تناظر مكونات العالم، فالأصوات أو الأجزاء الأربعة لكل هارموني هي "الباص والتينور والالتو والسوبرانو"، جميعها تناظر الدرجات الأربع في سلسلة الوجود، والمكونة من "المملكة المعدنية، والمملكة النباتية، والمملكة الحيوانية، والإنسان"، والباص وهو أعمق نغمات الهارموني، التي تناظر أدنى درجات تجسيد الإرادة أي الطبيعة اللاعضوية، ونغمات الباص بطيئة الحركة وارتفاعها وانخفاضها، يكون عبر مساحات صوتية أوسع، وهكذا نتدرج لنصل إلى نغمات الهارموني، التي تقابل أعلى صور الحياة العضوية.

◄ النغمات تشبع الرغبات

طالما كان شوبنهاور يرى أن أفلاطون وأرسطو، قد فطنا إلى أن الموسيقى هي لغة الشعور والانفعال، وزاد شوبنهاور القول بأن حقيقة ذلك تعني ببساطة أن الموسيقى تتميز وتتفوق على الفنون الأخرى، بقدرتها غير المحدودة على التعبير عن العواطف والانفعالات، ويرجع ذلك إلى أن كل انفعال يكون حركة؛ أي ارتفاعاً وهبوطاً، وهذا هو ما يحدث بالضبط في "الميلودي"2 الذي لا يرتفع ويهبط في السلم الموسيقي فقط، بل يتزايد ويتضاءل في الكثافة أو التركيز، على غرار ما تفعله النغمات بمقطوعات البيانو.

وبحسب ما يعنيه مصطلح شوبنهاور، فإن الميلودي يعبر عن الإرادة في كل حركاتها وسكناتها، وبذلك يعبر عن كل شعور وعاطفة ورغبة وانفعال، وحاول شوبنهاور تفسير ذلك أيضاً بواسطة نوع من التشابه أو التوازي بين طبيعة الميلودي وبين طبيعة الإرادة، كما يتجسد بالنفس البشرية، حيث عاد ليؤكد على أن طبيعة الإنسان تتمثل في صراع الإرادة الباطنة فيه، فما أن تشبع رغبة حتى تتجدد رغبة أخرى تجاهد نحو الإشباع وهكذا إلى ما لا نهاية؛ ولأن سعادة الإنسان تتوقف على التحول السريع من الرغبة للإشباع، ففي المقابل تعود معاناته عندما يتحول من الإشباع إلى الرغبة من جديد.

كما كان شوبنهاور يرى أن طبيعة (الميلودي) تناظر هذا تماماً، ففي الميلودي نجد تحولا أو بناءً مستمراً عن القرار في آلاف من الطرق، ورغم ذلك يكون هناك دائماً ارتداد في القرار، وبكل هذه التحولات يعبر الميلودي عن جهود الإرادة المتنوعة، بينما يعبر عن إشباع الإرادة بارتداده إلى القرار، ومثلما يؤدي الانتقال أو التحول السريع من الرغبة إلى الإشباع إلى تحقيق السعادة، نفس الحال ينطبق على الميلوديات السريعة التي لا تكون فيها تحولات أو تباعدات كبيرة تصبح مبهجة، بينما الميلوديات البطيئة التي تتجه للقرار بطرق ملتوية، عبر العديد من الفواصل الموسيقية التي تكون حزينة، ولذلك فهي تشبه الإشباعات المؤجلة التي يطول انتظارها، التي تكتسب بصعوبة.

◄ الموسيقى: فوق الشعر

كان شوبنهاور يعارض وبشدة كل موسيقى وصفية، مشيراً إلى أن الموسيقى عندما تؤلف لتخدم أو تعبر عن موضوع معين، سواء كان حدثاً أو نصاً مسرحياً أو رقصاً أو احتفالاً عسكرياً أو آخر دينياً؛ إنما يشبه ذلك فن المعمار حالة تكريسه لأغراض معينة، مثل بناء المعابد أو القصور أو الترسانات وغير ذلك من الغايات النفعية المشابهة، التي تعد دخيلة على كل فن.

لكن خطأ الموسيقى بتلك الحالة يكون أكبر بكثير، فالمعمار على سبيل المثال يكون في معظم الأحيان محكوماً بالأغراض النفعية، لذلك فهو يحاول أن يوفق بينها وبين الأغراض الجمالية الخالصة، لكن الموسيقى وبالاستفادة من كل وسائطها الخاصة، يمكنها أن تعبر بحرية تامة عن غايتها الجمالية، مثلما يحدث في الكونشرتو والصوناتا وكذلك في السيمفونية.

وحول دور الشعر في الموسيقى، وهل يمكن أن تستعين الموسيقى بالشعر مثلما يحدث في الأغنية والأوبرا؟ يبدي شوبنهاور رأيه ليجيب عن ذلك السؤال، بتأكيده على أن العلاقة بين الموسيقى والشعر هي علاقة أزلية، يرجع تاريخها إلى أرذل العمر، وأوضح أن القدماء لم يعرفوا الموسيقى إلا بالأغنية، وفي البداية كان للشعر السيادة، وكانت الموسيقى تصحب الكلمات كمقدمة أو افتتاحية أو فاصل غنائي فقط، لكن شيئاً فشيئاً تغير الأمر وأصبح على النقيض تماماً، حيث باتت السيادة للموسيقى، وبدلا من أن تصحب الموسيقى الشعر، أصبح الشعر هو الذي يصحب الموسيقى، ما يعني أن التطور الحديث الذي لحق بالموسيقى، تمخض عن رؤية مختلفة للموسيقى، باعتبارها فناً مستقلاً.

وكان شوبنهاور يرى أن علاقة الشعر بالموسيقى يلزم أن تكون علاقة (التابع بالمتبوع)؛ والخطأ في رأيه يكمن في أننا نقوم بعكس تلك العلاقة بأن نجعل الموسيقى تتكيف وفقاً للكلمات أو الأحداث، فالموسيقى تقف من الكلمات أو النص أو الحدث، موقف العام من الجزئي، وعلى ذلك يقول شوبنهاور: "ربما من الأنسب أن النص الأوبرالي، ينبغي أن يكتب من أجل الموسيقى، لا أن تؤلف الموسيقى من أجل النص الأوبرالي".

وبناء على ذلك؛ فإن شوبنهاور كان يرى أن المؤلف الموسيقي، لا يجوز له محاكاة الكلمات أو الأحداث، بل يجوز له فقط اتخاذها مادة لاستثارة خياله الموسيقي، الذي يهدف لتصوير الإرادة الباطنة في هذه الكلمات أو الأحداث. ورغم ذلك فإن شوبنهاور لم يكن رافضاً كل علاقة بين الشعر والموسيقى، لكنه كان يرى أن الأغنية كمثال، قد تحدث في المستمع تأثيراً جمالياً وإشباعاً قوياً؛ لأنها تقدم له وحدة بين طريقتين للإدراك، الأولى مباشرة وهي الموسيقية، بينما الأخيرة تكون غير مباشرة؛ أي الشعر الذي يستخدم التصورات، كما أورد شوبنهاور إلى أن الأصل الذي نشأت عليه الأغنية والأوبرا، هو شعور الإنسان بالحاجة لتجسيد الموسيقى ذلك الشيء اللامرئي، الذي يعبر عن الإرادة الكلية، ومن ثم لجأ إلى الكلمات أو الأحداث، وذلك طريق مشروع طالما أن الموسيقى لا توظف بهدف خدمة الكلمات أو الأحداث؛ وإنما تستخدم الكلمات كوسيلة لفهم الموسيقى.

◄ الموسيقى: تفلسف لا شعوري

انطلاقاً من المعاني التي قدمها شوبنهاور حول الموسيقي؛ يكون بذلك قد قربها إلى حد بعيد من الفلسفة، بل وعدها تسمو فوقها أو تعد أسمى صورها، وانتهى شوبنهاور إلى القول بأن الموسيقى الخالصة أي الموسيقى بوسائطها الخاصة وهي الآلات، تصبح قادرة على التعبير عن غاياتها الجمالية؛ أي التعبير عن الإرادة الكامنة وراء كل الظواهر، لتقدم للبشرية الجانب الميتافيزيقي للعالم، وكأنها ترنيم بميتافيزيقا وجودنا.. واصفاً تميز الموسيقى عن سائر الفنون الأخرى بأنها ليست نسخة من الظاهرة، بل هي النسخة المباشرة للإرادة ذاتها، ولذلك فهي تكشف عن نفسها، باعتبارها الجانب الميتافيزيقي، وبوصفها الشيء في ذاته بالنسبة لكل ظاهرة، لذلك فإننا كما نسمي العالم إرادة متجسدة؛ فإننا يمكن أن نسميه بالمثل موسيقى متجسدة، ويستكمل شوبنهاور حديثه حول الموسيقى بقوله "إذا كانت الموسيقى لغة عامة تعبر عن هذه الطبيعة للعالم وهي الإرادة، لكن بصورة غير مباشرة؛ فإنه يترتب على ذلك أننا يمكن أن ننظر للموسيقى، دون أن يكون هناك تناقض إلى حد بعيد، على أنها هي الفلسفة الحقيقية".

ولم ينسَ شوبنهاور توضيح الدلالة الميتافيزيقية للموسيقى، التي أخفق الفيلسوف الألماني غوتفريد ليبنتس (1646 – 1716م) في إدراكها؛ لأن الأخير كان ينظر للموسيقى من حيث دلالتها الخارجية؛ أي بطريقة تجريبية خالصة، وذهب إلى أنها حساب لاشعوري للأعداد، وهنا يوضح شوبنهاور ذلك الأمر بقوله "إن تطبيق الأعداد على الموسيقى كما هو عند ليبنتس والفيثاغوريين يعد أمراً ممكناً، طالما كنا ننظر للموسيقى من حيث دلالتها الخارجية فقط، ولكن الموسيقى في علاقتها بالعالم، لها دلالة جمالية أو باطنية أخرى".

وشدد شوبنهاور على أنه لو كانت الموسيقى لها هذه الدلالة الخارجية فقط، التي تحدث ليبنتس عنها، لكانت المتعة التي تحققها لنا الموسيقى أشبه بالمتعة التي نشعر بها، عندما يأتي حاصل مسألة حسابية صحيحاً، وبذلك يتضح لنا أنه في الوقت الذي كان ينظر فيه ليبنتس للموسيقى باعتبارها حساباً لا شعورياً للأعداد، كان شوبنهاور الفيلسوف ينظر إليها باعتبارها ممارسة لاشعورية للميتافيزيقا؛ أي أن الموسيقى بتلك الحالة، تصبح تفلسفاً لا شعورياً.

الهوامش:

1. الهارموني: الخط الفرعي للحن، وتعني أيضاً التوافق والتجانس والاتفاق.

2. الميلودي: الخط الأساسي في اللحن الموسيقي، وهو يقابل الإيقاع.

◅ ميتافيزيقيا الفن عند شوبنهاور (طبعة: 1)، سعيد محمد توفيق، دار التنوير للطباعة والنشر (بيروت) 1983م.

◅ فن الأدب، مختارات من شوبنهاور، بيلي سوندرز، تعريب شفيق مقار، المركز القومي للترجمة (القاهرة) 2012م.