على أكثر من جبهةٍ جمالية؛ سيحملُ الفنان التشكيلي عصام درويش ريشتَه، ويخوضُ غمارَ اللون، والتكوين، والفكرة ليصل إلى أن يجعل من اللوحة خشبة مسرحية يُقدّم عليها، أو من خلالها كل هذه المشهدية التي تجمعُ كلَّ ما تقدّم، وليطرح بعد ذلك قوله التشكيلي بكامل أناقة الغواية اللونية.. وعلى أكثر من جبهةٍ جمالية سيتجه أيضاً ليؤكد وهو في السبعين من العمر: نعم لقد عشتُ لأجل الفن التشكيلي وحسب.. فهو لم يكتفِ في مُخاتلةِ بياض اللوحة، ليُزهر على سطحها مختلف الألوان والتكاوين، بل سيتجه للترويج للفنون الجميلة بإدارته لأكثر من صالة تشكيلية، وسيُشرعُ قلمه ناقداً فنياً كإبداعٍ موازٍ للوحة والمنحوتة، وغيرها من الفنون التشكيلية..

محطاتٌ كثيرة، وانعطافاتٌ متعددة سنقف عندها في هذه التجربة التشكيلية السورية، فإلى التفاصيل:

◉ دعنا نعود إلى إرهاصات التجربة الأولى.. دوافعها وبيئتها البعيدة؟ بين سنة 1976م بداية التجربة.. إلى أواخر سنة 2019م تاريخ إقامة معرض استعادي لأبرز الانعطافات في التجربة، لو طلبنا قراءة بما يُشبه الخطف خلفاً.. كيف لك أن تقرأ هذه التجربة؟

من الصعب معرفة أو تذكر البدايات، إنها أشبه ما تكون بتبرعم الأزهار، ولكن على الأغلب فإن تشبع عيون الطفولة وآذانها بالمحيط، الضوء واللون وتنوع الأصوات يُشكلُ بدايةً مهمة، وهي بداية تسهم في فرز الأفراد إضافة لأشياء عديدة، وتحدد مستقبل تفاعلهم المستقبلي.

وقد عشت طفولتي في ظل بيئات مختلفة.. بيئة الولادة في بيتٍ دمشقيٍّ عتيق، حيث كنا في دمشق لا نزالُ ندمج المدنية بالريف في بيئة البيت العربي الدمشقي، وبيئة الأصول الريفية الخالصة في غوطة دمشق، حيث يعيش أعمامي وعماتي وأقرباء كثر.. وقد شكّلَ تنوع البيئات بالنسبة لي تنوعاً في الذائقة البصرية وغنى في التعرف على الأصوات والروائح والأنماط الاجتماعية.

نبت اكتشاف القدرة على الرسم فجأة، في الوظائف الأولى في الرسم في الابتدائي، وفي رسم وجوه الأهل، وأعتقد أنه حدث سعيد أن يكتشف الأهل موهبة الرسم عند أطفالهم، وهو ما يعزز ثقتهم بأنفسهم.. حرص الأهل على دراستي بالشكل الأمثل، الشيء الذي لم أفلح فيه إلا في دراستي الجامعية، وهو حرصٌ أجبرني على ارتياد مركز أدهم إسماعيل للفنون، وأنا في الصف السابع الإعدادي والتخرج منه فيما بعد دون إخبارهم.. في الطفولة المتأخرة أيضاً، كان من حظي أن يكون بيتي قريباً من كلية الفنون الجميلة في مبناها القديم بساحة التحرير بدمشق، وقد كنا نلعب في مرج الساحة الأخضر متفرجين على طلاب الفنون الذين يبدون لنا كأناس من كوكبٍ آخر بلباسهم ونمط اهتمامهم بشعورهم وتصرفاتهم، ذلك الكوكب الذي كنت أتطلع للعيش فيه والذي سنحت لي الفرصة باستيطانه لمدة خمس سنوات سعيدة في كلية الفنون الجميلة بدمشق التي ستبقى أيامي فيها في الذاكرة أبداً.

في تلك الكلية الجميلة تعرفت إلى أساتذتي: محمود حماد، فاتح المدرس، نذير نبعة، نصير شورى، خزيمة علواني، الياس زيات، ميلاد الشايب، غسان السباعي، صخر فرزت والكثير من الفنانين الذين يشكلون الأسماء المهمة في تاريخ الفن السوري، والذين أصبحوا فيما بعد أصدقاء قريبين جداً.. وتعرفت أيضاً على الزملاء الطلاب الذين أصبح الكثير منهم من أهم الأسماء في الجيل المعاصر في حركة التشكيل السوري.

ولا زلتُ أعتقد أن تعلم قواعد الرسم الأكاديمي الذي يحظى به طلاب الفنون هو أحد أهم العناصر في طريق الفن مهما كانت مخططات الفنان المستقبلية، وإذا لم يتقنها فإنه سيظل يعاني من نقاط ضعف قاتلة، وهو ما يشبه أن تكون كاتباً دون أن تتعلم الإملاء أو القواعد.. وبالنسبة لي فقد تعلمت قواعد الرسم وأحببت رسم سقوط الضوء على الوجوه وعلى الأشجار والتلال، وفتنت بتنوع الألوان وراقبت بعشق تفاعلات اللون والضوء، ولكنني وبتأثيرات الأدب -الرواية وعلم النفس والغرام- أحببتُ أن أُدمج جماليات الطبيعة مع روح الإنسان في خلطة ستعيّنُ، وتقريباً منذ البدايات بصمتي الخاصة في التشكيل السوري المعاصر. أدمج

◉ هل يُمكن تقسيم تجربة الفنان عصام درويش إلى مراحل، وما ملامح كل مرحلة؟

يمكن أن يمر الفنان بمراحل مختلفة من إنتاجه بعد نضوج تجربته ووصوله إلى بداية تشكيل بصمة خاصة، وأعتقد أنه مع بداية الثمانينيات من القرن الماضي بدأت أولى أعمالي الجديّة التي تنتمي إلى واقعية نسجتها بدأب احتاج إلى سنوات طويلة من الاهتمام التقني والثقافي؛ لأحصل على تلك الصيغة السحرية التي تحمل في داخلها ذلك المزج الحساس بين البشر والأشياء المرئية في العالم، وبين القدرة على تصعيد وجودها في العمل الفني لإكسابها روحاً حلمية، تأخذ المشاهد المُتبّصر إلى عوالم فوق أرضية رغم واقعية الأشكال.

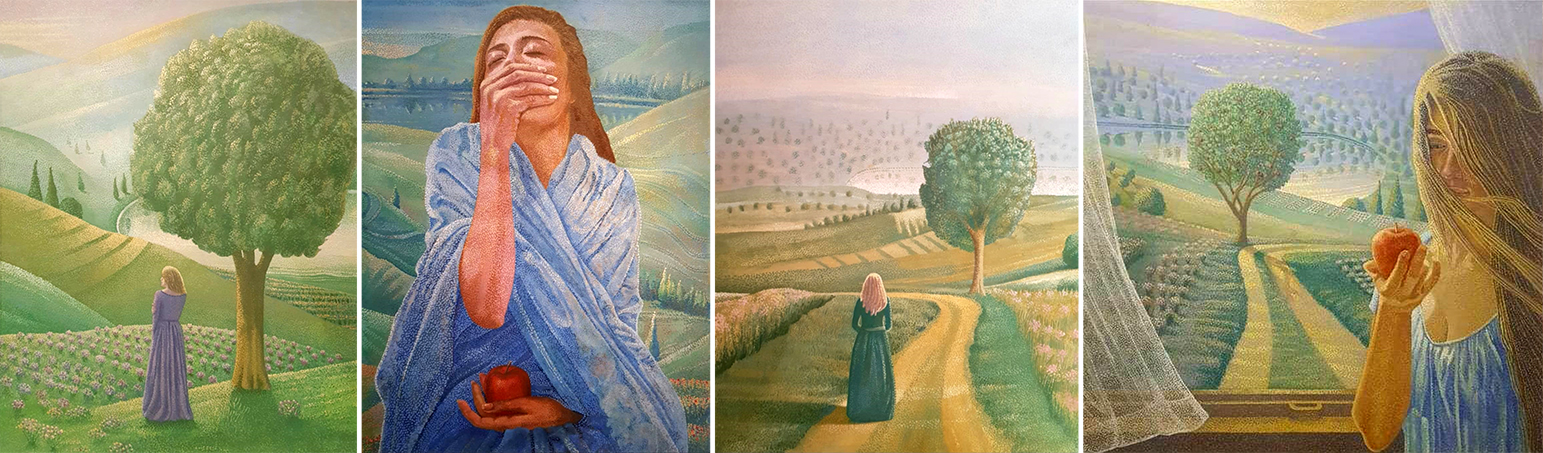

اهتممت بأجواء الغرف المطلة على الطبيعة تدخل فيها غالباً الأنثى المختبئة، الغامضة، الساهمة، النابضة بالكثير من الإيحاءات، المترقبة، الحالمة، المنتظرة.. ورغم واقعية الأشكال فأنّ لعبة اللون والإضاءة ظلت تعطي انطباعاً عن جوٍّ غريب عن الجو الأرضي الذي نألفه ويُحيلنا إلى جو الأحلام والرؤى القريبة من السريالية.

في المرحلة التنقيطية والتي استخدمت فيها تقنية نقاط لونية بريشة صغيرة مُنشئاً طبقات فوق طبقات على امتداد اللوحة، رافقتني الأجواء نفسها لكن بتقنية مختلفة، وهي مرحلة غزيرة الإنتاج رغم صعوبتها التقنية التي تحتاج وقتاً طويلاً لإنتاج لوحة واحدة.

بعد حوالي الـ(20) سنة توقفت عن استخدام تقنية التنقيط، ربما للراحة أو لحب التغيير، وانتقلت إلى الأجواء القديمة، ولكن بتصعيدٍ كبير، تقنياً ومعرفياً.. واشتغلت وقتاً طويلاً على إنجاز مجموعة أعمال تحت عنوان "حضور الغياب" واقعاً تحت تأثير الملابس الأنثوية الفارغة، والتي نرى بشكلٍ مؤكد أن أصحابها لم يغادروها قط.. بل إن تفاصيلها الدقيقة باعتبار صاحباتها موجودات داخلها تكشف عن وجودهن أقوى من وجودهن الفعلي؛ لأنها تترك الفرصة لتخيّل أشكالهن المكتملة.. وقد شاركت بعملين من هذه المجموعة في بينالي فينيسيا الأشهر عالمياً 2009 ممثلاً سورية.. وقد استمرت هذه المرحلة تقريباً إلى ما قبل المأساة السورية العام 2011.

وبسبب الحرب أنتجتُ لوحات بمحبة دمشق وأعمالاً بالأبيض والأسود عن مآسي الحرب.. ولكن حضور ما يجري في سوريّا بدأ يبرز شيئاً فشيئاً في سلسلة أعمال تحت عنوان "وجوه عربية معاصرة"، وفيها صورت وجوهاً متألمة، حائرة، غاضبة، مستنكرة، منكفئة، حزينة.. بمقاسات لوحاتٍ كبيرة مستخدماً ورق الذهب على قماش بلونٍ قاتم للتعبير عن المصيبة التي نمرُ بها جميعاً.. وهي مرحلة ما زلتُ تحت تأثيرها حتى الآن.

◉ حسب مُحبي التصنيف أو "التجييل"؛ فإنّ تجربة الفنان عصام درويش تنتمي لجيل الرواد الثالث، والبعض يُطلق عليها "جيل ما بعد الرواد".. والسؤال: تموضع التجربة زمنياً في هذه المكانة، ماذا أعطاها من ميزات جعلت لها ملامح فارقت بها الكثير من التجارب في المشهد التشكيلي السوري؟

جيلنا فيه كثير من الفنانين بتجارب متميزة وخاصة، فيه أسماء أثبتت حضوراً داخلياً وخارجياً، ولكن التصنيف صعب جداً، فإذا أخذت بداية نشوء تجارب الفن الحديثة في سوريا تجد أن الأعداد بسيطة بالنسبة للجيل الأول والثاني وحتى الثالث، المجموعة الأكبر بما فيها أنا تأتي بعد ذلك، وأعتقد أن فيها أغنى التجارب والأقرب إلى المعاصرة في التفكير والأداء التشكيلي.

◉ تنتمي لوحة عصام درويش إلى الاتجاه الواقعي في الفن، وذلك كما يُصنفها أغلب النقاد المُحبين للتصنيف أيضاً حسب الاتجاهات والمدارس، غير أنها لا تشبه واقعاً من ناحية، ومن ناحية أخرى لا تُشبه الواقعية كمدرسة فنية، بل بقيت واقعية "مواربة".. وكأن الغواية الفنية كانت هنا؟

استخدمت للتفريق بين الواقعيات مصطلح "الواقعية السحرية" التي أخذتها من الرواية، خصوصاً اللاتينية، للدلالة على ذلك النوع من القص الذي يعتمد على الأحداث الواقعية، بإضافة جو ينقل الواقعية بواسطة طبقة لا تكاد تُرى، ويدخلها في غلافٍ يُغربها ويشفها ويبخرها ويُطعّمها بنكهةٍ تنقلها إلى حالةٍ غرائبية شعرية.. هنا ألعاب اللون والضوء وغرابة التكوين تمنحُ المشاهد ذلك الجو البعيد عن الواقع رغم كامل الواقعية في الأشكال أمامه.. هذه الواقعية المواربة الفرق بينها وبين الواقعية الجلفة هو كالفرق بين محضر الشرطة والنص الشعري.. وهناك طبعاً الواقعية الجميلة التي نحسُّ معها بالارتياح والتي هي إحدى الأساليب الأساسية في الفن.. بالنسبة لي فإنَّ العمل الفني الذي لا يقولُ شيئاً، ولا يثيرُ في النفس عواطف فما هو في النهاية سوى عمل تزييني، وأعتقد أنني لم أرسم أي عملٍ تزييني في حياتي.

◉ على مقعدٍ يمتلئ بامرأةٍ باذخة تديرُ ظهرها للمتلقي، وتعطي انحناءةً ما، أشبه بانتظار لا نهاية لطوله لأزرقٍ بحريٍّ شاسع.. مثل هذا المشهد في إحدى لوحاتك يُثير لدى المُتلقي سرداً آخر موازٍ للتشكيل اللوني الذي أمامه، يجعله يؤلف حكايته الخاصة التي يُقارب فيها قراءته وتذوقه للوحة، وهذا مشهد يولد الكثير من الحكايات.. إلى هذه الدرجة تُشرك المتلقي أو تغويه ليكون مؤلفاً آخر؟

تساءل الكثيرون عبر تاريخ الفن عن مسألةٍ مهمة تتعلق بحدود اللوحة.. نحن كفنانين نرسمُ لوحةً بقياسٍ معين لموضوعٍ محدد.. السؤال هو ما الذي يجري بعد هذا الإطار، بعد هذا التجمع البشري أو هذه الطبيعة؟ هذا السؤال هو الذي عيّن أهمية التكوين في اللوحة.. ما الذي تُركّز عليه وما الذي تستبعده؟

المرأة في اللوحة التي ذكرتها أنت تقع في منتصف اللوحة تماماً، تلبسُ روباً أزرق غامقاً، وأمامها بحرٌ وجبلٌ وسماء بأزرقات متنوعة.. هي مُحاطة بأزرقٍ دون حدود، وهي تجلسُ وظهرها للمشاهد، ولذلك فلا يوجد هنا أي تأثر بتعابير وجهها، وهي ساكنة تماماً تنظرُ إلى الأفق.. هذا ما قصدته بتأثير اللون النفسي على المشاهد، وهذا بالضبط ما تسعى اللوحة لقوله، وإذا تعاطف المشاهد مع حالة المرأة، فقد وصلت الرسالة منها، ولا أقول هنا إنه تعاطف موحد، ولكن مشاهدة اللوحة لن تمر أبداً دون تعاطفٍ قوي ما، وهو ما يشركه مباشرة في قراءة اللوحة.

◉ تقول: ما أثار انتباهي خلال دراستي الفنون الجميلة؛ تجويد الشكل والتأثير العميق في النفس.. إظهار الجانب الإنساني العميق إلى جانب الاهتمام باللون والتكوين.. كيف استطاع عصام درويش حل مشكلة (شكل ومضمون) التي يبدو أنها لا تزال تثير السجال والريبة إلى اليوم؟

هذه مسألة بالغة الأهمية، الشكل والمضمون.. نحن التشكيليون نعمل بمواد معينة كلٌ حسب اهتمامه: اللون والحجر والأحبار والكثير من المواد الأخرى، وهذا يفرقنا مثلاً عن أدوات الكتّاب والموسيقيين.. في المحصلة نحن نعمل على الشكل، وهذا الشكل واقعيٌّ عند البعض، وتجريديٌّ عند البعض الآخر، وهناك عدد يصعب حصره من الاتجاهات والأساليب الفنية.. بالنسبة لي كمتابع لما يحدث في عالم الفن داخلياً وخارجياً كفنان وكصاحب صالة عرض، أحببت وشجعت وتمتعت بكلِّ الاتجاهات والأساليب الفنية شرط أن تكون مستوفية لشرط جودة العمل، ولستُ متعصباً لأي منها.. ولكن فيما يخص عملي الفني، لوحتي فأنا لم أرسم أي لوحة لا تعكس الجانب الإنساني العميق حتى لو رسمت شجرة وحيدة تطلُّ من جبلٍ على وادٍ.. حيث إني سأكون سعيداً جداً إذا تعاطف المشاهد مع وضعها وأحاله إلى بعده الإنساني المؤثر.

الصراع بين الفنانين وبين النقاد حول مسألة الشكل والمضمون لن ينتهي، وهو على ما أعتقد يُشكّلُ حيويةً إضافية لموضوع الفن ببعده التشكيلي والفلسفي.

◉ تذكر مرةً: "ولكن لعبة اللون والضوء تمنعُ حضور الفكرة المكثف، فنحن هنا بحضور عملٍ فنِّي، ولسنا في جو محاضرة. دور الجماليات هو قمع تسلّط الفكرة والدَّعوة إلى التَّفرُّج والتَّمتُّع، وهو تناوب ضروري بين المعنى والشَّكل"؟

المباشرةُ طعنةٌ قاتلة للعمل الفني.. على العمل الفني أن يختمر، وحتى عند التعبيريين الذين يُشكّل الانفعال المباشر أمام العمل جوهر أسلوبهم، ينبغي أن يسبق ذلك الانفعال تأثر كبير ومختمر.. ومن جهةٍ أخرى؛ فإن زحمة الأفكار تضعنا غالباً خارج التمتع بالأعمال الفنية.. هناك جدار ضخم بين البيان السياسي أو الفكري أو الفلسفي وبين العمل الفني، وأعتقد أن الفشل كان دائماً من نصيب أولئك الفنانين الذين حاولوا بطريقةٍ أو أخرى اللجوء إلى المحاباة والتملق والدعاية والتمجيد.. المواءمة بين الجمال ببعده النقي والفكرة التي يحتويها هو عمل يتطلب ذكاءً ومهارة وقلباً شجاعاً.

◉ التنقيطية.. لا زالت اتجاهاً مُغرياً للكثير من الفنانين إلى اليوم لاستخدامها في تكويناتهم اللونية والشكلية.. مبكراً أغوتك التنقيطية لكنك واءمت بينها وبين ما أطلقت عليه "الواقعية السحرية" القادمة من الرواية.. لنتحدث أولاً عن تلك المواءمة.. ثم لماذا كان التخلي عن التنقيطية لصالح السحرية الصرفة؟

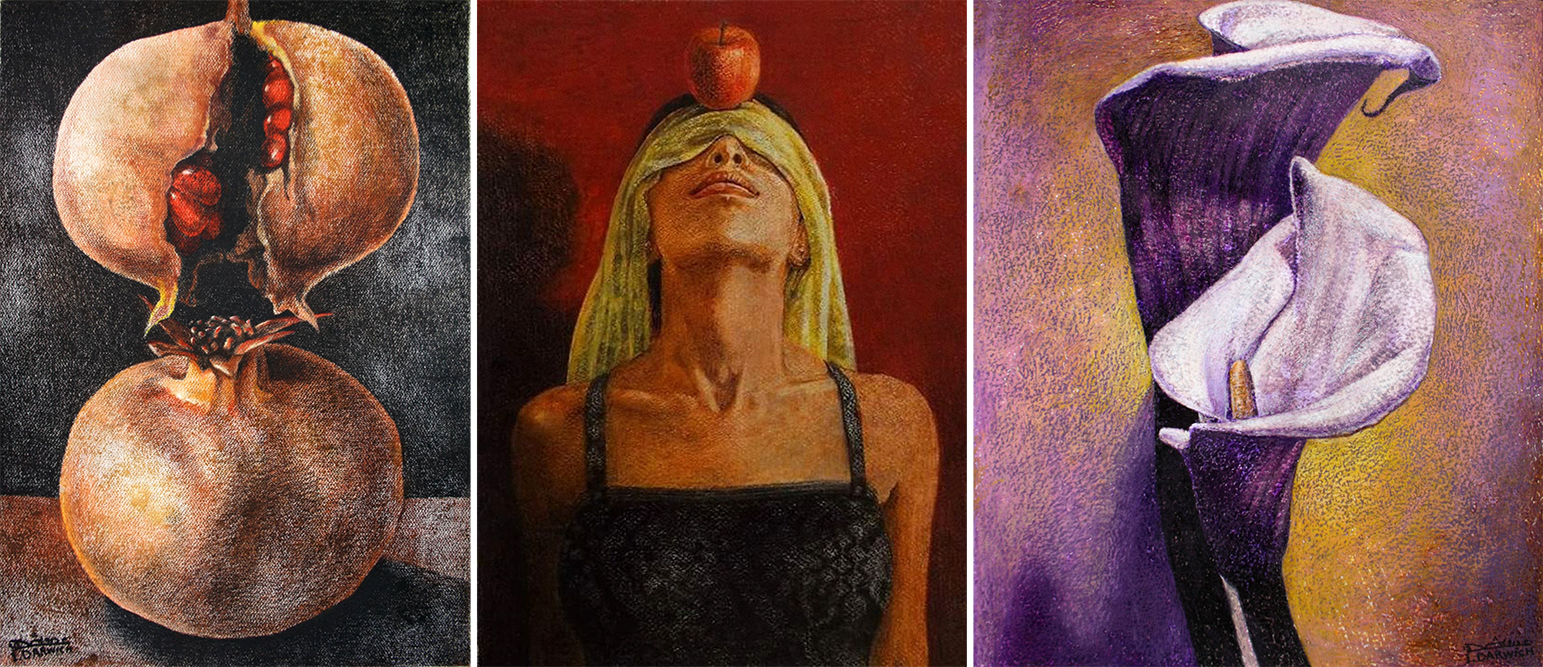

عملت على التنقيطية باستخدام نقاط لونية بريشةٍ صغيرة زمناً طويلاً، وأنتجت أعمالاً أنا راضٍ عن معظمها، وحصلت بواسطتها على عالمٍ ساحر وخاص جداً، ولكنني تعبتُ كثيراً لأنها تحتاجُ صبراً وعملاً مضنياً ووقتاً طويلاً من أجل إنجاز لوحةٍ واحدة.. وأول من استخدم هذه التقنية هو الفنان الفرنسي "سوراه" الذي يحسبُ على فناني ما بعد الانطباعية، وقد استخدم وضع نقاطٍ مختلفة اللون بجوار بعضها لتحصل عين المشاهد عند جمعها على لونٍ مختلف كأن يضع نقطة لون زرقاء جانب نقطة لون صفراء لتصل إلى عين المشاهد التي تجمع بينهما إلى لون أخضر، ولوحته هنا هي أشبه باختبار علمي بصري على العين البشرية، وهي تبثُ متعةً في اكتشاف هذه اللعبة الرائعة.. بالنسبة لي لم يعنني هذا الأمر، فقد اكتفيت بسحر إنشاء عالمٍ كاملٍ من تجمع نقاط لونية على السطح، وذكرني بطفولتي حين كانت أمي تكنسُ الغرفة، وألمح ذرات الغبار الناعمة تظهر من خلال ضوء الشمس الداخل من شق في الباب المفتوح. إنّ إنشاء عالمٍ من خلال نقاط لونية يحملُ في طياته أيضاً فكرة أننا مشكلون أصلاً من نقاط هي الخلايا المتناهية الصغر التي اجتمعت لتكوننا، وأن العالم بكامله مُتشكّل من غبار.. ويبقى التنقيط مجردُ تقنية في النهاية، ويبقى عالم "الواقعية السحرية" مسيطراً على أعمالي مهما اختلفت نوعية التقنية التي استخدمها.

◉ دعنا نفصل في ماهية الواقعية السحرية التي كانت اتجاهك التشكيلي، وشكلت لك أسلوباً فنياً ميّزكَ عن الكثير من التجارِب الفنية في المشهد التشكيلي السوري؟

الفرق بين الواقعية عموماً والواقعية السحرية يكمن في مسألتين، فكر الفنان وطريقة العمل.. يجب أن يمتلك الفنان ثقافةً واسعة وإدراكاً عميقاً لما يجري حوله في الكون بمسائله الكبرى التي تطرحها الفلسفة والأدب وعلم الاجتماع والفنون وحساسية شخصية عالية.. وفي العمل يجب أن يمتلك القدرة على تحويل المشهد العادي الذي يراه أو الذي يؤلفه من عناصر مأخوذة من الواقع بواسطة اللون والضوء والتكوين وقوة الرسم، العناصر الرئيسة في وجود العمل الفني، إلى مشهدٍ مؤثر يمتلك صفات غريبة تحدثُ قشعريرةً ورهبة لدى المشاهد تنقله إلى جو يمتلك القدرة على إثارة انفعاله وعواطفه.

◉ إضافةً لما أطلقت عليه الواقعية السحرية، يُمكن للمتابع أن يقرأ بسهولة "رومانسية" عالية شاعرية سواء على صعيد اللون، أم التكوين، وحتى على صعيد شواغل اللوحة؟

رسمتُ دائماً حالات ومشاعر المرأة، وأحياناً رسمتُ زهوراً، ولكنك تراها كأناسٍ من لحمٍ ودم.. عالم الغرف المفتوحة على فضاءات الطبيعة، أو البحر وفيه تجري حكايا، أو نرى امرأة تختبئ خلف ستارةٍ، أو قطط تبحث عن بعضها.. حالات الانتظار أو القلق أو الحزن الشفيف كلها توحي بالكثير من العواطف التي تحيلُ إلى الرومانسية بمفهومها الواسع، الحب ومعاناته، الفقد، وحالات الانتظار المضنية.

◉ المتابعون لتجربة عصام درويش يتذكرون أنك بدأت بما يشبه السوريالية، ثم كان استقرارك بهذه القناعة التعبيرية الخاصة.. السؤال ما الذي جذبك لتبدأ بالسوريالية، ومن ثم وكأنك هجرتها إلى الأبد، وكيف تُفسّر اضمحلالها في المشهد التشكيلي السوري؟

لم تستقر السريالية كاتجاهٍ قوي في سوريّا، هناك الكثير من التجارب السريالية، ولكنها لم تكن قوية ولم تكن دائمة كما كانت التعبيرية التي شكلت اتجاهاً قوياً جداً في سوريّا.. مثلاً كانت بداية فاتح المدرس سريالية.. وأعتقد أن السريالية تتطلبُ مهارةً شديدة، وقوةً في الأداء الفني، الواقعي خصوصاً، الأمر الذي لم يتوفر لمن عملوا بها طوال الوقت.. وبالنسبة لي شكلت السريالية بداية عملي الفني رغم أنها كانت سريالية لطيفة؛ لأنني لم أستسغ بعض مبالغات بعض الفنانين السرياليين، وهي باعتبارها تأخذ من الواقع والأحلام والعقل الباطن الأشياء التي كنتُ أهتمُ بها، إضافة إلى قرابتها مع الأدب الذي كنتُ مشبعاً بمحبته، فقد أثرتْ بي كثيراً إلا أنني فضلتُ عليها نوعاً مخففاً جداً منها يحصلُ تقريباً على نفس نتائجها دون مبالغة هو "الواقعية السحرية".

◉ منذ سنة 2011م سنة بداية الحرب على سوريّا، ستنعطف لوحة عصام درويش –ربما– بشكلٍ حاد عن مسار تصاعدها، وعلى أكثر من صعيد، فالوجوه التي كانت غائمة أو مواربة في اللوحات السابقة، ستظهر في اللوحات الجديدة وكأنها الشاغل الأول في لوحتك.. وحتى في الألوان، فالأزرق والأحمر وغيرها من غابة الألوان السابقة، ستكثف بشبه لونٍ وحيد يميلُ للذهبي مع تدرجات الأسود.. ماذا حدث في لوحة عصام درويش؟

للوهلة الأولى أظنُّ أن لوحتي السابقة ماتت.. بدءاً من العام 2011 ومع بداية المأساة السورية والدم الذي لطخ الأرض.. مات شيءٌ فينا جميعاً.. بالنسبة لي عشتُ لحظات قاتمة وصعبة، ولم يكن لدي قدرة على العمل، وعندما عدتُ إلى لوحتي بعد أشهر من الانقطاع كان قد اختفى تماماً عالمي القديم، ونشأ نوعٌ جديد تماماً من التفكير تطلب نمطاً مختلفاً من التقنية والعمل.. غياب اللون كان أولى ضحايا النمط الجديد.. لونٌ واحد على خلفيةٍ معالجة من ورق الذهب يُنشئ وجوهاً صنعتها الحرب.. وجوهٌ متألمة، مصدومة، مشدوهة، مستنكرة، محتجة، مراقبة، عاجزة، صارخة من الألم، معانية... وعددٌ لا يحصى من التعبيرات الإنسانية في تلك اللحظات الأكثر مأساوية في تاريخ سوريّا.

ورغم مرور حوالي (13) عاماً على بدء تلك المأساة ما زالت وجوه لوحاتي تنضحُ بالألم، رغم أنه تحوّل في بعض الأعمال الأخيرة إلى حزنٍ شفيف، وفي الكثير منها إلى حزنٍ يحدوه الأمل.

◉ ما لفت في اللوحات الجديدة في زمن الحرب، أنها اختلفت عما اشتغله زملاؤك من الفنانين.. فلا دماء في اللوحة ولا أشلاء؛ وإنما اختصرت أثر الحرب أو كثفتها في نظرات الذهول الكبيرة.. بمعنى بما يُشير إليها.. جدلية الجمال والبشاعة أو القبح معضلة أخرى في المشهد التشكيلي السوري؟

أحياناً تخدمُ البشاعة موضوعها، ولا بأس في استخدامها شرط أن يكون العمل الفني الذي استخدمها متقناً ومستوفياً لشروط العمل الفني الجيد، البشاعة حين يستخدمها من لا يعرف قيم الرسم واللون وعناصر العمل المتقنة يهبط بموضوعه، ولا يرفعه إلى مصاف الفن.. بالنسبة لي قلتُ مراراً إنه ليس من الضروري إحضار الجثث والدم إلى العمل الفني للتعبير عن المآسي، وقد عملتُ وفقاً لهذه الرؤية دائماً.. وأعتقد أنه يمكننا التعبير عن أفظع المآسي بواسطة أعمال لا تقطرُ دماً، انظروا إلى الـ"غيرنيكا" لبيكاسو.

◉ تذكر مرةً: "اخترتُ أصعب طريق يمكن أن يسلكه فنّان لإنتاج عمله" ماذا تقصد بذلك؟

منذ بداية طريقي في الفن؛ اخترتُ ألا أخضع للسهولة في عملي، ولم أعط لعامل الوقت في إنجاز أي لوحة أية قيمة، ولذلك فأنا لستُ من الفنانين غزيري الإنتاج، ولا أعوّلُ أبداً على ذلك.. في المرحلة التنقيطية لم أنتج أكثر من (12) لوحة سنوياً عدا الأعمال بتقنياتٍ أخرى، وفي العمل على تقنيات أخرى اهتميتُ بالدرجة الأولى على نوعية العمل، وليس كميته، فكلّ أسلوب اخترته واشتغلت عليه كان الهدف هو إيلاء كلّ عمل أهميةً قصوى في إيصال مضمونه مهما تطلب ذلك من وقت وجهد، ولعلّ مشاهد أعمالي يدرك مدى صعوبة التقنيات التي اشتغلت عليها دائماً.

◉ لعلّ أول ما يُلفت انتباه المشاهد في لوحتك، هو اهتمامك بـ"المرأة" لتكون حوامل لشواغلك الفنية، ورغم الاهتمام الشديد بالجسد.. غير أن ثمة حالات أنثوية أخرى كانت تسود في لوحتك على سبيل المثال الكثير الانسيابات والتكوُّرات والخطوط المنحنية اللَّطيفة. إلى هذه الدرجة تعوّل على الأنوثة لتوصل رسالتك الفنية والجمالية؟

الأنوثةُ نبعٌ صافٍ، يمكن أن تظل ترشف منه كفنان حياتك بكاملها وفي منطقة كمنطقتنا، وفي مجتمعات كمجتمعاتنا، يمكنك كمبدع على اختلاف عملك أن تستخرج مادة شديدة الثراء منها كأديب أو رسام أو موسيقي أو سينمائي.. نحن أمام منجمٍ من الجمال والحب والمآسي في وقتٍ واحد: المرأة الأم، والأخت والحبيبة، والزوجة.. المرأة التي تواجهُ مجتمعاً مُعقداً رجراجاً تجدُ فيه طيفاً واسعاً من رجالٍ متنوعي الأمزجة والمشارب والمعتقدات، وما لا يحصى من المواقف تجاهها.. وقد ركزت في أعمالي على وضعها في التعبير عن عواطفها في بيئة هواجس الحب والرغبة، البيئة التي تُعبّرُ عن أنقى العواطف التي تتأرجح بين السرور والحزن، وبين اللقاء والانتظار وبين الألم والرضا.

◉ من الملامح الجميلة وربما من الإحالات الرمزية الباذخة في لوحة عصام درويش "التفاحة والإجاصة" الثمرتان اللتان نوعت إلى حدٍّ بعيد في تموضعهما على جسد المرأة، أو قل في علاقتهما بالمرأة وانجدال الحاملين التشكيليين معاً، أو الشاغلين الفنيين معاً.. ماذا عن المغزى؟

أنت تشيرُ إلى مجموعةِ أعمالٍ ظلت ترافقني كأعمالٍ جانبية، اشتغلتُ عليها دائماً، وهي أعمال اسميها "استبدالية" لجأتُ فيها إلى تصوير عشاقٍ على شكل زهورٍ وفاكهة، علاقة إجاصة بتفاحة أو علاقة زهرة "الأروم" الرائعة مع زهرة أخرى.. تأخذ بعض الأعمال طابعاً "إيروتيكياً"، واضحاً نستطيعُ أن نراه في لوحة دون مخاطر الاتهام بالإباحية التي تنجمُ عن عملٍ واقعي بأشخاصٍ حقيقيين.. الاستبدالُ صديقٌ جيد للالتفاف على محدودية العقل عموماً.

◉ "أعتقد أنّه إذا لم تنشئ اللَّوحة حواراً دائماً مع المشاهد؛ فإنّها لا تعدو كونها تجربة بصريّة جيّدة إلى هذا الحدِّ أو ذاك". ما أدوات الحوار في لوحة عصام درويش لتقيم صلاتها مع المتلقي؟

الحوار مع العمل الفني عاملٌ أساسي في مسألة الفن برمتها، فما جدوى اقتناء عملٍ فني إذا أدرنا له ظهورنا دائماً، أو لم نشعر بوجوده؟ إذا كان لديك في الغرفة عملٌ فني، ولم تشعر بوجوده، فهناك حتماً مشكلة ما، إما لديك أو لدى العمل الفني..لا أقصد طبعاً أعمالاً فنية بعينها أو أساليب أو اتجاهات معينة، بل أقصد أنه يجب على العمل الفني أنْ يمارسَ حضوراً وتأثيراً حوله، وإلا فإنه ليس ذي قيمة.. بالنسبة لي أجدُ أنّ الإخلاص الذي يبذله الفنان واحترامه لعمله وجديته وبراعته وصدقه ونقاؤه.. كل هذا يحمي عمله من التجاهل والاندثار حتماً.

◉ شغفت بإقامة صالات العروض الفنية بدأت بعشتار (1) سنة 1987 ثم عشتار (2) سنة 1991 وما بينهما كانت صالة بلاد الشام 1989. وبعد ذلك تحويل مرسم فاتح المدرس سنة 2001 إلى صالة عرض.. عصام درويش يوزّع شغفه الفني على ثلاث جبهات: الأولى وهي الرسم والنتاج الإبداعي، والثانية: الترويج للفن من خلال الصالات الفنية التي أنشأتها، والثالثة النقد التشكيلي.. لنوضح بواعث كل جبهة؟

أستطيع القول الآن، في السبعين من العمر أنني عشت فعلياً لأجل الفن.. وهذا يشمل اللوحة، وصالة الفن، والنقد الفني.. وهي عناصر اشتغلت عليها طوال حياتي المنتجة.

الرسمُ بحدِّ ذاته ليس فعلاً مخططاً له، إنه دودةٌ تعبثُ بالدماغ ولا تستطيع منه فكاكاً.. سأل أحدُ الشباب "تولستوي" بعد أن طلب منه أن يقرأ قصة ويعطيه رأيه فيها: هل أتابع الكتابة؟ أجابه: إن كنت تستطيع ألا تكتب فلا تكتب. لا نستطيع الإفلات من ضرورة أنْ نعبّرَ عن أنفسنا بهذه الطريقة، أو تلك إذا كان هناك ما نستطيع أن نقوله.

أتذكر للمرة الأولى في العام 1974 دخلتُ للصالة الخاصة الوحيدة للفن التشكيلي بدمشق "أورنينا"، وكانت للفنان المعروف الراحل محمود دعدوش، ومقدار الدهشة التي أصابتني بجوها الأنيس والأنيق، وبعد عدة زيارات لها وحضور العديد من المعارض فيها صار لدي حلم بأن يكون لي صالة خاصة لعرض الفن التشكيلي واختيار التجارب التي سأقوم بعرضها فيها.. واليوم وبعد (36) عاماً من إدارة عدة صالات للفنون أقدمها "عشتار" 1987 أعتقد أنني حققت حلمي بنسبة نجاح معقولة؛ إذ قدمت طوال عقود من الزمن، وسوقت أهم التجارب في مسيرة الفن السوري المعاصر، وأيضاً الكثير من أعمال وكنوز الرواد، وأيضاً الكثير من التجارِب العربية والأجنبية، وكان لدي حظ كبير بالتعرف إلى أهم الأسماء في التشكيل العربي المعاصر، وفي التعاون مع العديد من الغاليريهات العربية لإقامة معارض للفن السوري.. وقد تابعتُ لزمنٍ طويل تجارب الفنانين السوريين، وكتبتُ عنها، كما قدمت الكثير من تجاربهم برؤيةٍ نقدية، وخضتُ بعض المعارك الضارية ضد تزوير أعمال رواد الفن السوري في الصحف المحلية والعربية ووسائل الإعلام المختلفة؛ لأن تلك الأعمال الإجرامية ساهمتْ إلى حدٍّ كبير في الإساءة إلى صورة الفن السوري نظراً لرداءة التزوير، وإلى تأثيرها على سوق الفن السوري وإلى سمعته.

◉ في زمنٍ ما، أقمتَ معرضاً مشتركاً مع الفنان فاتح المدرس. وبعد وفاته وبالتعاون مع زوجته حوّلت مرسمه لصالة عرض، وأظنك أنت من أطلقت عليه لقب "المعلم".. هذه الصفة التي صارت تسبقُ اسمه في مختلف القراءات النقدية.. من يقرأ هذا الشغف لديك بـ"المعلم" يظن أنك تأثرت بتجربته أيما تأثير، لكن المُتابع يرى أن التجربتين تكادان تكون كل منهما في اتجاه.. السؤال: كيف نفسر هذا الشغف والإعجاب بتجربة المدرس، وكيف نفسر مفارقتك له في الاتجاه الفني؟

المعلم الراحل كان أستاذنا في كلية الفنون الجميلة، وهو من تملك التأثير الأكبر علينا كطلاب وفنانين مستقبليين بنموذجه المتحرر والحر، وبأصالة غوصه العميق بالتجربة الإنسانية التي تغذي الفن. وبعد التخرج كان صديقاً لنا بباب مرسمه المفتوح دائماً، وبالروح القوية التي بثها فينا، وبالثقة بتأثير الفن في الحياة والمجتمع الذي علمنا إياها.. وقد فتح دائماً باباً للحوار الفني الممتع معنا.. ولكن ذلك كله لن يكونَ كافياً بالنسبة لي لأكون نسخة عنه أو متأثراً بنهجه الفني؛ إذ كان لدي تلك الحرية العزيزة في اختيار خط مغاير تماماً لأسلوبه ولتقنيته ولأدائه، فبينما يذهب هو إلى لوحته حاملاً كلَّ تاريخه وراءه ممسكاً ريشته معاركاً البياض محاوراً إياها، مستنبطاً من حواره معها أشكالاً وحكايا تظهرُ في لحظته الراهنة متشابكة مع تاريخه وكلّ ما كوّنه، ألجأ أنا إلى دراسات خطيّة أولية وعدة احتمالات لتوضع الأشكال في اللوحة وترتيب التكوين، بحيث يجد الأثر الذي أبتغيه ولا أذهب إلى بياض اللوحة إلا وقد أشبعتها درساً لأحصل على التأثير الذي أبحث عنه دون أي شك، ورغم أن اللوحة تفرض بعد ذلك قوانينها وتعديلاتها أثناء العمل، إلا أنها تظلُّ تحملُ ذلك الطابع الذي خطط لها، والتأثير الذي طُلب منها.. وقد كتب فاتح عن تجربتي بمحبة أتوقعها من معلم كبير بحجمه.