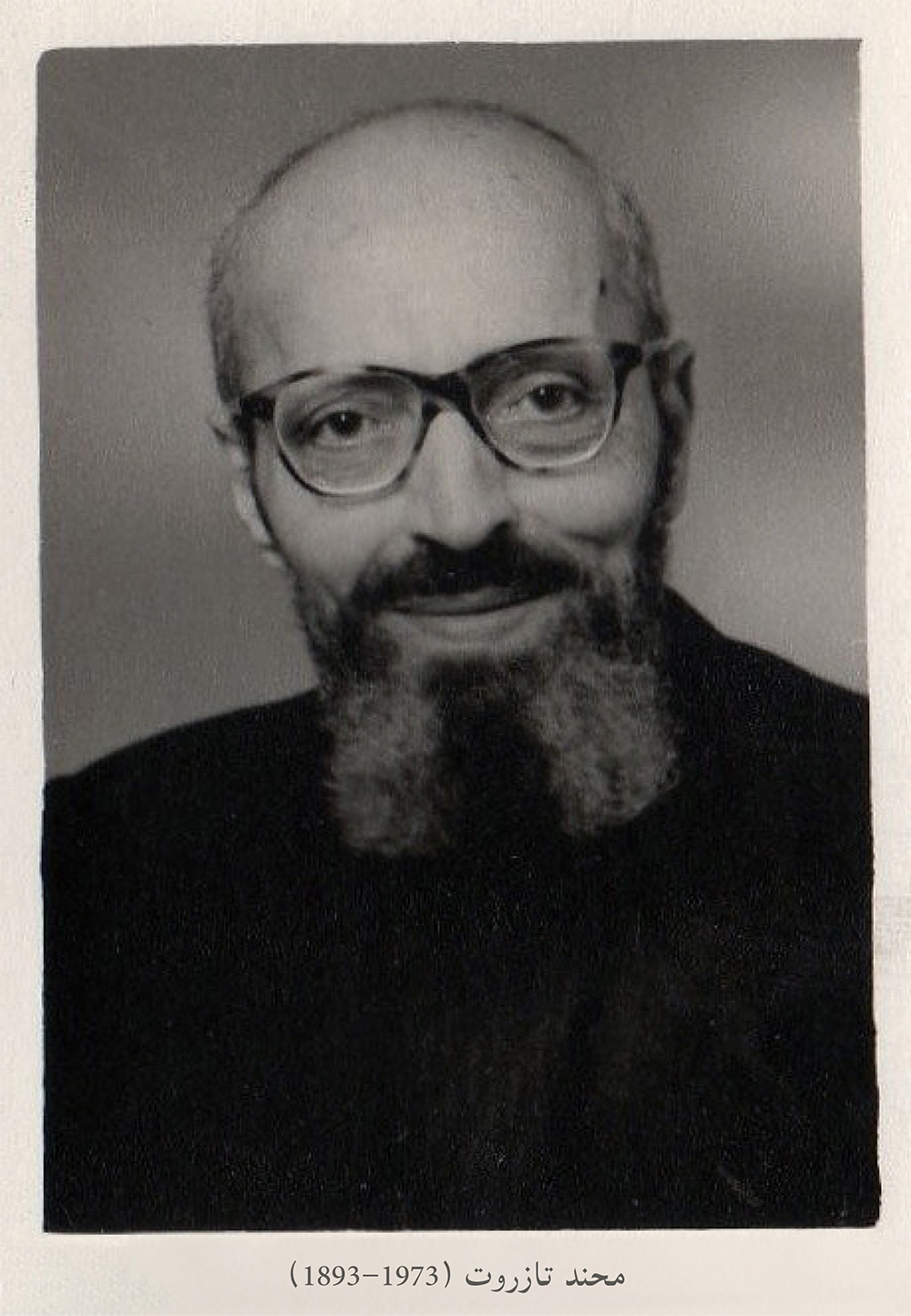

محند تازروت (1893- 1973) مفكر فرنسي من الجزائر، عاش حياته وفق تجربة عصر استعماري، عبّر من خلالها عن حالة تعقّد وتأزم الوضعية الاستعمارية. والحديث عنه اليوم، هو من ضَرْب البحث عنه في ذلك التاريخ الشائك الذي يطلق عليه تاريخ الاستعمار الحديث والمعاصر، الذي اتَّسم بعصر الإمبراطوريات التي تتأهب إلى التفكك إلى وحدات سياسية جديدة سوف تعرف، بعد الحرب العالمية الأولى، بالدول القومية أو الدول/ الأمم. والحديث عن محند تازروت هو أيضاً من باب القيام بزيارة جديدة له وللتاريخ أيضاً، ليُطْلِعنا على إمكانية أخرى من إمكاناته وحالة من حالاته التي كانت عليها التجربة الإستعمارية في الجزائر وفي فرسا على السواء؛ لأنه لن ندرك كنه وجوهر الإستعمار إلا بالصلة العضوية والقوية بين المتروبول وبلاد ما وراء البحار، حسب تصنيف العالم في ذلك الوقت. فقد كانت تجربة محند تازروت، على ما يرى المثقف ووزير الثقافة الفرنسي السابق جاك لانغ: "تجربة من حاول إخراج الاستعمار من مؤامرة الصمت، واقتراح بدلا من ذلك فكرة للتعايش في إطار من المساواة والسلم".

لم يختر محند تازروت مصيره ولم يقرره لا في الجزائر ولا في فرنسا، بل كل ما حرص عليه هو أن يواصل جهده في امتلاك ناصية الحياة الاستعمارية في كافة أبعادها وتعقيداتها ومستوياتها، خاصة منها الثقافية؛ لأن الوجود بالنسبة إليه هو كيف لك أن تعيش؟ على رأي الحاكم الفرنسي العام السيد موريس فيوليت في الجزائر، الذي أصدر مطلع الثلاثينيات كتابه المعروف، "هل الجزائر ستعيش"، وقد كان يدرك خطورة الوضع العام عندما تبدأ سمات وتداعيات مائة سنة من الاحتلال تظهر على الضفتين وعلى الأمتين الجزائرية والفرنسية، وتلك هي المعضلة الكبرى التي لم تجد لها الدولة الفرنسية الحل اللائق بالشعبين.

كانت الحياة في سياق استعمار استيطاني، قائمة على قوة المحو والفقد والضياع، فضلًا على التشييد والبناء والإنجاز، رسمت معالم وأخاديد وأثار على الفكر كما على الطبيعة، حيث تتعادل تموّجَات ومنحنيات وتضاعيف ومنعرجات الفكر والطبيعة على حد سواء؛ لأن الاستعمار ذاته له حضوره على صعيد الفكر كما على مستوى الطبيعة. فقد أخذ محند تازروت من الوضع الاستعماري بأكثر من طرف، حيث ولد في بلاد القبائل عام 1893، وتَعَلمَ في المدرسة الفرنسية إلى أن حاز على شهادة نهاية التعليم الابتدائي، سمحت له بمواصلة تعليمه العام إلى الجامعة وسجّل في قسم اللغات. وأصبح أستاذاً للغة الألمانية في أحد ثانويات باريس.

عاش محمد تازورت، أغلب فترات حياته في فرنسا كأحد الفرنسيين، يستند على ثقافة غربية حديثة ومعاصرة، وعلى تقاليد مجتمع تقليدي يضرب جذوره في عادات بربرية وعربية ومسلمة، ولعل هذا المسار هو الذي حدّد في النهاية، تجربة المواطن الجديد محند تازروت، ليس جهة الجزائر فحسب، بل خاصة جهة فرنسا، حيث يطرح سؤال المواطن الفرنسي الجديد في سياق تصفية الاستعمار؛ أي سيرورة ما بعد الاستعمار على ما بدأ يعيها تازروت عندما خاض تجربة الحرب الكبرى عام 1914، وأُسر فيها واغتنمها فرصة، قل نظيرها، لكي يتعلم اللغة الألمانية ويترجم بعد ذلك رائعة المفكر/ المؤرخ الألماني الكبير أوزويلد شبينجلر: "أفول الغرب" إلى اللغة الفرنسية، ويصبح المرجع الأول للفرنسيين.

فمنذ أن امتلك اللغة الفرنسية ثم بعدها اللغة الألمانية، صار تازروت مواطناً لا حاجة له إلى الجنسية، وإن حصل عليها عام 1914، لأن قوة وعيه عوَّضته عن الشرط القانوني وأغنته عن ضرورة التماثل والتماهي الكلي مع الوضع الفرنسي. الحالة التي آل إليها لا تصده عن الانخراط التام في المجتمع الفرنسي على مستوى الأحوال الشخصية، حيث تزوج من المواطنة الفرنسية أنجيل فوشيه عام 1917 ودام زواجهما لما يقرب من ثلاثين عاماً، إذ توفت زوجته عام 1949، كما في طريقة تعاطي وتبني القيم الحديثة والمعاصرة، ناهيك عن طراز تفكيره الذي يَتَفَوّق به على العديد من الفرنسيين أنفسهم مثل امتلاكه لغة ألمانية، كانت في ذلك الوقت، وخاصة في الأوساط العلمية والأكاديمية والفنية والجمالية، الشرط اللازم لإدراك ماهية الأنوار وصلب الحياة الإنسانية الحديثة. فقد ساهم تازروت في قضايا الفكر الفرنسي والغربي وفي قضايا الاستعمار ذات الصلة بالإسلام والعرب والاحتلال بعد ما زار عدداً منها وخَبِرها عن قرب وعن فكر قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى. فهو من هذه الناحية كان مواطناً على غير الطراز المعتمد بقدر ما حاول أن يتخطى ذلك إلى ما هو مواطن جديد يأخذ بظاهرة الاستعمار وسيرورة تصفيته. فقد حقق لنفسه الصفة الفرنسية بناء على القرار المشيخي الصادر في 14 جويلية 1865، رغم السلطة الاستعمارية وإجراءات مدونة الأهالي التي تحول دون حق المسلمين الجزائريين من صفة المواطنة.

ثم انتهى به المطاف، بعد حياة علمية حافلة أن يوارى جثمانه في بلد المغرب. نفس مسار تقريباً المفكر الجزائري الآخر محمد أركون (-1928 2010). وكان لشعوره الحاد ووعيه الشديد بالمواطنة ووضعه الفكري والثقافي الجديد هو الحافز القوي إلى ضرورة تعديل الشرط البشري للأهالي المسلمين على تنوع مناطقهم وعائلاتهم وأصولهم. المواطنة في تجربة تازروت اكتسبها من اللغة الفرنسية التي امتلك ناصيتها ودانت له، وصار قادراً بها أن يحَوّل نصوصاً من اللغة الألمانية أو العربية إلى الفرنسية بالقدر الذي يضيف إليها هو نصاً جديداً يغني به اللغة الفرنسية. فلم يخش الجنسية الفرنسية ولا أن يكون مواطناً في الدولة الفرنسية، كما أن ذلك لم يمنعه أن يتعلم اللغة الألمانية في أحد معتقلاتها. فاللغة هي الوطن وليست اللسان فحسب، ومن هنا تعد حالة تازروت حالة من تجاوز الذهنية الفرنسية الضيقة ضيق الاستعمار إلى الفكر الإنسان الذي يتشوّف إلى ما هو أبعد وأفضل للجميع مستعمِر ومستعمَر. فقد عاش اللغة التي استعمرت الجزائريين وكذلك اللغة التي احتلت الفرنسيين أيضاً. فقد امتلك وطوّع اللغتين معاً، فضلا على اللغة العربية خاصة في خطابها الديني والتراث الحضاري والتعبير المحلي الأمازيغي.

وعليه، فقد خاض مُحند تازروت نضاله ضد الوضع الاستعماري البغيض كمربي ومثقف ومفكر، يقف على خلفية رحبة ومجال أوسع تَسَنّى له أن يسعف نفسه بكافة الحجج والأدلة والمبررات التي من شأنها أن تُضْفي المعقولية والعدالة على مواقفه وآرائه ومقترحاته على ما جاء في التقرير الذي قدمه إلى الجنرال توبرت، حول أحداث ماي 1945، وما نجم عنها من مجزرة راح ضحيتها الآلاف من الجزائريين وبعض من الفرنسيين. فقد كان حريصاً جدّاً على النظر إلى الأحداث من مصلحة الجانبين الفرنسي والجزائري، لما يتعلق بالصراع بينهما وما ينْشب من نزاعات، كما كان يُقَلّب الوضع من مصلحة فرنسا وألمانيا لما يتعلق بالحرب والنزاعات بينهما، ولعل هذا ما جعل السلطات الفرنسية في سياق الحرب العالمية الثانية وتداعياتها تكيل له تهمة التخابر مع مصالح الأمن الألمانية والموالاة لها.

حياة وفكر محند تازورت حالة متفاوتة عن تاريخ الوضعية الاستعمارية في الجزائر، لا بل حالة في الحياة البشرية الحديثة والمعاصرة، حيث تَيَسّر للجميع أن يقرر مصيره ولو رداً على بلده، كما حدث للوطنيين الجزائريين والعرب والأفارقة الذين أقاموا ردحاً من الزمن في المدن الأوروبية المتروبولية، وخاضوا تجربة مناهضة ومحاربة الاستعمار وبلغة المستعمِر ذاته. ومن وحي السياق الأوروبي تبلورت فكرة دولة الغد ليعيش فيها الجميع وفضاء سياسي يتسع للجميع أيضاً، وقد شرح ذلك في كتابه l’Etat de demain، الصادر عام 1936، فما كان يربط فكر تازورت وعمله هو البحث المتواصل عن تغيير وضع الأهالي المسلمين الجزائريين إلى درجة مواطنين على ما تقتضيه مؤسسات الدولة المدنية الحديثة. فقد عَرف قَدَر وقيمة تُراث العرب من خلال ترجمته عن الألمانية كتاب كارل بروكلمان Carl Brockelmann "تاريخ الشعوب والدول الإسلامية: من البدايات إلى اليوم"، عام 1949.

اشتغل تازروت بالفكر والفلسفة، ساعده ذلك على محايثة الواقع وراهنية الزمن المعاصر، واستخلاص منه مفاهيم والانتباه إلى نبض الشارع والشعوب سواء المتَمَكِّنة أو المستضعفة. ومفهوم السلام هو من جملة المفاهيم التي وقف عندها لدعمه بالمعاني التي يتيحها العصر الحديث ويوفرها التاريخ المعاصر. فهو يدرك ويفكر ويكتب بأكثر من لغة، ناهيك أنه يحيا في سياق مجالين المجال المدني المتحضر والمجال العربي الذي لم يدخل بعد المدنية الحديثة، رغم أن زعماء العرب ونخبهم يتحدثون عنها، كما يتحدثون عن النهضة والإصلاح. فالعربية التي كان تازروت يطمح إليها لم تكن وسيلة تداول علمية ولا تُعَبّر عن آخر مراحل التقدم العلمي والتكنولوجي والسياسي والاقتصادي، لا بالكاد كانت تصل إلى التعبير عن الحد الأدنى من حاجات الإنسان العربي المسلم.

فضَّل مُحند تازروت أن يقرر مصيره بشكل مضاد للنظام الاستعماري الفرنسي الذي كان يرفض أن يمنح الجزائريين المسلمين حق المواطنة كأفضل سبيل إلى ازدهار شخصيتهم المدنية، لا بل كانت الإدارة العليا في باريس والحكومة العامة في الجزائر تلتمس مجموعة من التشريعات والإجراءات أطلقت عليها "مدونة الأهالي"، يجري تطبيقها حصراً على المسلمين الجزائريين، وهي عبارة عن تدابير قمعية وردعية تتابع وتلاحق الأهالي في حالة ارتكابهم ما يندرج تحت طائلة المنع والحظر. هذا الخلل في تسيير الدولة، كان يدركه محند تازروت بقوة بصيرته وحصافة رأيه في قضايا الفكر والسياسة والاستعمار. لم تكن السلطة الاستعمارية تَقْصد إلى استيعاب الجزائريين في الحظيرة الفرنسية، على عكس ما تدعي، وعلى خلاف ما كان يعتقد عوام السكان من الأهالي.. فرنسا حَرَصت كل الحرص على إبعادهم عن مؤسسات الدولة وعن المجال العمومي وعن إمكانية التقائهم بالحوافز التي تساعدهم على الترقية المادية والمعنوية، خاصة منها تعديل مركزهم القانوني والاجتماعي إلى حد التساوق مع المواطن الفرنسي.