الدكتور أحمد أمين مفكر وكاتب موسوعي له إسهامه الرائد في الدراسات الأدبية التي رفدت المكتبة العربية بكتب مرجعية في تاريخ اللغة العربية وآدابها وحضارتها العربية الإسلامية، خاصة موسوعته الشهيرة في أجزاء متعددة، وهي فجر الإسلام، وضحى الإسلام، وظهر الإسلام. وتتعدد الروافد العلمية للدكتور "أحمد أمين" انطلاقاً من الأزهر ومدرسة القضاء الشرعي إلى أن صار عميداً لكلية الآداب- جامعة القاهرة، وجميعها روافد لها دورها الثقافي الكبير استنارة ووسطية تفكير، وسعياً حثيثاً إلى النهوض بمصر والعروبة والإسلام.

ويعود الفضل إلى "أحمد أمين" في الإشراف على مؤسسات ثقافية أسهمت في إثراء الحياة الثقافية والأدبية والفكرية بمصر والعالم العربي مثل "لجنة التأليف والترجمة والنشر" بإصداراتها من الكتب التي تعد علامة في تاريخ المكتبة العربية المعاصرة بمختلف فنونها.

وتعددت الإسهامات البارزة "لأحمد أمين" في مجلة الرسالة ومجلة الثقافة ومعهد المخطوطات العربية، وكان وراء حركتها الثقافية والعلمية المهمة. وكان عضوا بمجمع اللغة العربية، وتقلد مناصب ثقافية كبيرة بالإضافة إلى عمله قاضياً.

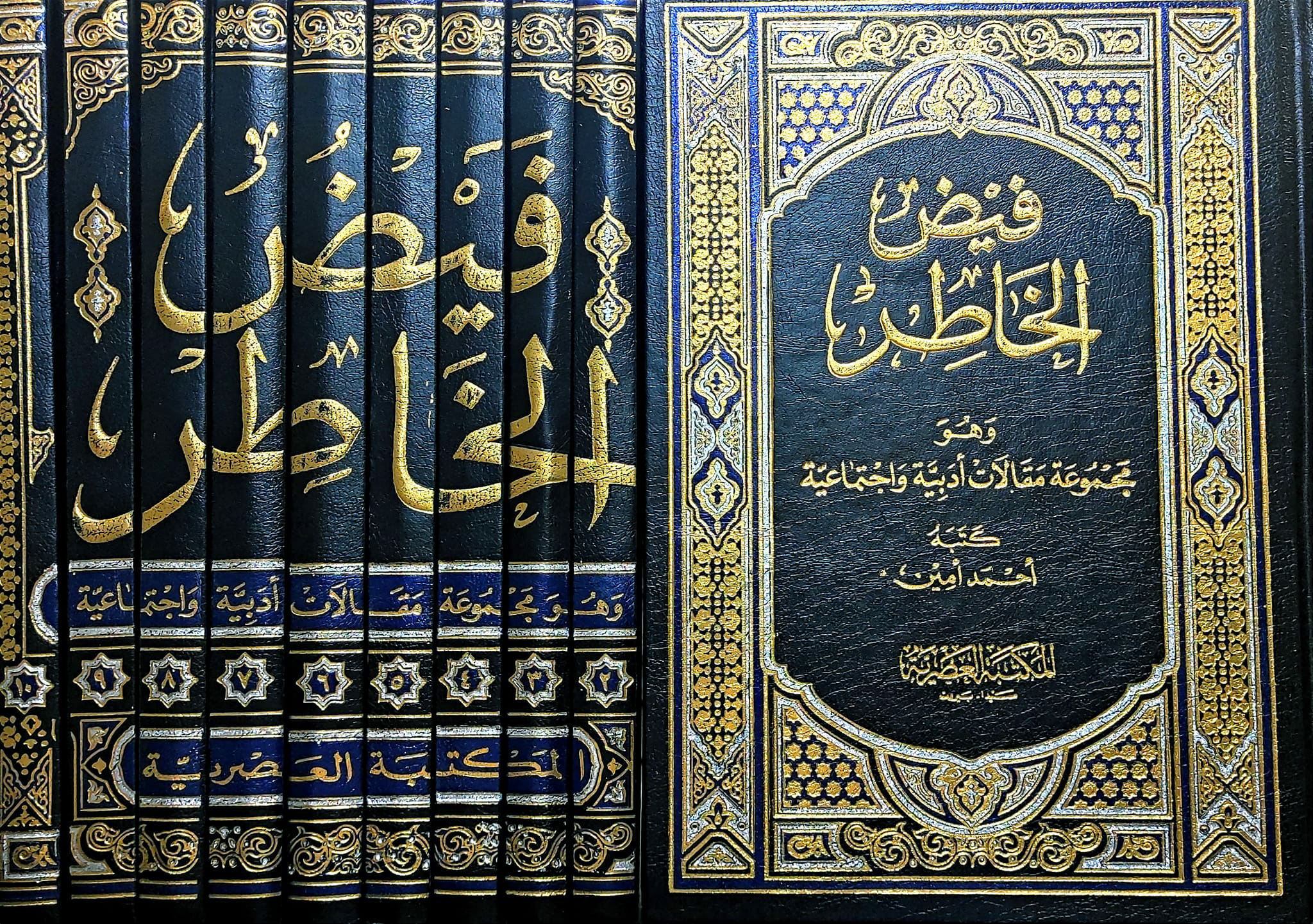

وللدكتور "أحمد أمين" كتب كثيرة في الأدب ونقده واللغة والفلسفة وغيرها. وله مقالاته الغزيرة في الصحافة بعنوان: "فيض الخاطر"، وقد صدرت في موسوعة من عشرة أجزاء.

والدكتور "أحمد أمين" مثال للعلماء الأفذاذ الذين تفانوا في البحث بروح علمية أصيلة، وهدف نبيل لخدمة العلم والمجتمع. ويعد منهجه في التأليف مدرسة في حد ذاتها تتسم بالأصالة وعمق الرؤية وبراعة الأسلوب ودقة التحليل النقدى، وسيلة وغاية لتجديد الدراسة الأدبية في إطار وشائجها بالفكر العربي والحضارة الإسلامية. وموسوعته فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر الإسلام تعكس شخصيته العلمية، وحدبه على التأليف طوال حياته، وإنجازه الفكري العظيم في مؤلفاته.

وقد بحث في هذه الموسوعة الحياة العقلية في العصور الإسلامية المختلفة. ففي كتاب "فجر الإسلام" يتناول جوانب الحياة العربية من صدر الإسلام إلى آخر الدولة الأموية سياسياً وفكرياً ودينياً، مع جزء في أول الكتاب يتناول فيه حياة العرب من هذه الجوانب في العصر الجاهلي.

كما يتناول "أحمد أمين" علاقة العرب بالفرس واليونان والرومان، والتعالق الحضاري بينهم. ويربط في كتاب فجر الإسلام بين اللغة والأدب العربي وطبيعة الحياة العربية وتقاليدها، ويرى أن اللغة تدل على الحياة العقلية، وأن الشعر كان ديوان العرب ممثلا لشخصيتهم وعلمهم ومعارفهم وحياتهم.

ويعقد "أحمد أمين" دراسة بين الجاهلية والإسلام، مبيناً أثر الإسلام في تغيير الحياة العربية إلى قيم أكثر سماحة وفضلا وعدلا. كما يعقد دراسات ضافية عن امتزاج العرب بالحضارات والآداب الأخرى كالفارسية وغيرها بعد انتشار الإسلام. ويبحر في العلوم المختلفة، ويتناول الأدب العربي وحركته الحضارية من شعر ومثل وقصة.

كما يتناول علوم القرآن والحديث، ويثبت عقب كل فصل قائمة بالمصادر والمراجع التي تدل على اطلاعه الواسع على ذخائر التراث العربي، ودراسته للمراكز العلمية، ومعالم العقلية العربية حتى العصر الأموي.

ولا يغفل "أحمد أمين" دراسة المجتمع العربي، والحركات السياسية، والفرق الدينية والفلسفية كالخوارج والمعتزلة، مما يعد وثيقة لمنهج علمي منضبط تؤدي مقدماته إلى نتائجه.

أما كتاب "ضحى الإسلام" فهو موسوعة في حد ذاته، إذ يتكون من ثلاثة أجزاء كبيرة تتناول الحياة العقلية العربية الإسلامية في القرن الثاني الهجري إلى القرن الرابع. وقد شهد له "طه حسين" بالإجادة العلمية والفنية معا، وباستكشاف غير مسبوق للحياة العقلية الإسلامية، وعرضها بأمانة علمية، وجدية أقرب شيء إلى جمال الفن وعذوبته.

أما الجزء الأول لكتاب "ضحى الإسلام" فيتناول الحياة الاجتماعية في العصر العباسي الأول، وأثرها في العلوم والآداب، وتكوين أمة واحدة مشتركة في الأدب والعلم والثقافة.

ويتناول الصراع بين العرب والفرس الذي نتج عنه زيادة نفوذ الفرس، وأدى ذلك إلى ظهور حركة "الشعوبية"، وتمجيد الفرس لحضارتهم وتفضيلها على الحضارة العربية. وقد دافع الجاحظ عن الحضارة العربية بمنطق فلسفي فنَّد مزاعم الخصوم.

وقامت حركة علمية وأدبية واسعة صوَّرت "الشعوبية" بين العرب والفرس على أساس من بيان خطل هذه الشعوبية التي تعارضها سماحة الإسلام، وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [سورة الحجرات/ الآية 13]

فالناس سواسية على هدى قول الرسول –ص- في معناه "لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى". ويتميز "أحمد أمين" باستفاضته العلمية في عرض ظاهرة الشعوبية، وكذلك في سائر القضايا التي يتناولها بشخصية العالم وروح الأديب وموسوعية المعرفة، وتبحره في ميادينها المختلفة، خاصة في تناوله لأثر الشعوبية في الأدب والمجتمع في العصر العباسي.

انتشر الرقيق والجواري في المجتمع العباسي، وازدهر الغناء وألَّف "الأصفهاني" موسوعته الشهيرة "الأغاني" مؤكداً ارتباط الشعر بالغناء. واختلط اللهو بالجد في المجتمع العربي في العصر العباسي. وصوَّر الشعر هذه الجدلية ممثلة في شعر الخمر والمجون عند "أبي نواس" و"بشار بن برد"، وفي شعر "أبي العتاهية" في الزهد.

ويعرض "أحمد أمين" لثقافات العصر العباسي كالثقافة الفارسية التي تفاعلت الثقافة العربية بها في حركة ترجمة واسعة تميز بها العصر العباسي، كترجمة "ابن المقفع" لكتاب "كليلة ودمنة" إلى اللغة العربية.

وقد أتقن كثير من أدباء الفرس وعلمائهم اللغة العربية، وامتزجت الثقافتان في خضم حافل من الفكر والإبداع الذي ازدهر في العصر العباسي.

وتناول "أحمد أمين" "ابن المقفع" وآثاره الأدبية والعلمية في فصول مطوَّلة للدلالة على أثر الثقافة الفارسية في العصر العباسي، وما تميزت به من معالم علمية وأدبية مختلفة. ثم يعرض "أحمد أمين" للثقافة الهندية، وأثرها –كذلك- في الثقافة العربية.

واستعرض ما تميزت به الثقافة الهندية في المجالات العلمية والأدبية.

وتناول "أحمد أمين" – على النسق ذاته- الثقافة اليونانية والرومانية. وفي عرضه لهذه الثقافات يعرض لحضارتها وتاريخها وعقائدها وعلومها وفنونها وتفاعلها مع الثقافة العربية، خاصة الفلسفة اليونانية.

أما الثقافة العربية فقد اختصت بالناحية الدينية وعلومها الإسلامية من قرآن وحديث وفقه، كما اختصت بعلوم اللغة العربية وآدابها. واستفاض "أحمد أمين" في دراسة اللغة العربية وتاريخها ومعاجمها وثقافتها وحضارتها، وعقد فصلا لكتاب "الكامل" للمبرد، ممثلا للثقافة العربية بما ورد فيه من أشعار وأخبار عربية ثم ينتقل إلى الثقافات الدينية في فصول عن الإسلام والنصرانية واليهودية.

وقد كان "الجاحظ" أهم أدباء العصر العباسي الموسوعيين، لذا اتخذه "أحمد أمين" مثالاً لتمازج الثقافات في عصره. ويختم "أحمد أمين" الجزء الأول الضخم من كتاب "ضحى الإسلام" بأن العصر العباسي تجلت فيه العناصر الثقافية المختلفة وقد انصهرت في بوتقة أثمرت ثروة علمية وأدبية كبيرة انتقل في تفصيلها إلى الجزء الثاني من الكتاب. وفي افتتاح هذا الجزء في وصف الحركة العلمية يؤكد أن الحركات العقلية وتمثلاتها العلمية قد خطت خطوة جديدة نتيجة لما أحاط بها من بيئة طبيعية واجتماعية. ويتتبع "أحمد أمين" هذه الفكرة فيبسطها في فصول ضافية ترصد مظاهرها وقضاياها في عصورها العربية منذ العصر الجاهلي مروراً بالعصر الأموي حتى العصر العباسي. وعلى ذلك ينتقل إلى دراسة العلم في العصر العباسي، وكان "المسجد" أهم معهد للثقافة في الإسلام، وكذلك المكتبات، خاصة "دار الحكمة" التي كانت أكبر مكتبة عربية في العصر العباسي.

وكانت رحلة العلماء والأدباء من بلد إلى بلد مظهراً من مظاهر الانفتاح الثقافي وتلاقح الأفكار. ويعرض "أحمد أمين" لمراكز الحياة العقلية آنذاك مثل الحجاز والعراق ومصر والشام.

واستعرض العلوم مثل الحديث والتفسير والتشريع. وفي تناوله لتلك الموضوعات يتعمق الرؤى المختلفة لأعلامها، كدراسته المستفيضة لأبي حنيفة وكتبه ودوره المهم في قضايا الفقه الإسلامي، وكذلك مالك بن أنس، وكتابه المشهور، وهو "الموطأ" في الفقه والحديث.

كما يعرض "أحمد أمين" للمدارس العلمية المختلفة، وما ارتبط بها من مناظرات العلماء. من ذلك تناوله للإمام الشافعي ومدرسته في الاجتهاد من خلال كتابه "الأم"، وقد عرض له، كما عرض لكتاب "الموطأ" للإمام مالك.

وانتقل "أحمد أمين" إلى ميدان اللغة والأدب والنحو، وعرض للمدارس المختلفة منها، ولأعلامها مثل "سيبويه" وكتابه في النحو، كما عرض لمدرستي الكوفة والبصرة، وأعلامها.

وعرض للمختارات الشعرية مثل المفضليات والأصمعيات وجمهرة أشعار العرب.

ونلتقي بعد ذلك بالتاريخ والمؤرخين، وعلى رأس ذلك السيرة النبوية لابن هشام وغيره. كما عرض لتاريخ الطبري.

وأشاد "أحمد أمين" بالحركة العلمية الضخمة في العصر العباسي، منتقلاً إلى الجزء الثالث "من ضحى الإسلام" في العقائد.

ويفيض هذا الجزء في عرض "أحمد أمين" للمذاهب الدينية، ودور العلماء في قضاياها مثل المعتزلة، وأبرز أعلامها "الجاحظ".

ثم يعرض للشيعة ومذاهبهم وللمرجئة والخوارج، داعياً إلى الموضوعية في دراسة هذه الموضوعات الخلافية الشائكة، وما يتخللها من نظريات دينية وسياسية وفلسفية، خاصة علم الكلام، والملل والنحل، نتيجة لاتساع رقعة البلاد الإسلامية واختلاف طوائفها وتباين روافدها في إطار من الحرية والإخلاص والوئام أقره "أحمد أمين" في نهاية هذا الكتاب القيّم.

وقد انتقل بعد ذلك إلى القرن الرابع الهجري من التاريخ الإسلامي في كتاب "ظهر الإسلام"، وهو موسوعة أخرى من تراث "أحمد أمين" في أربعة أجزاء جرى فيها على منهجه في "فجر الإسلام" و"ضحى الإسلام".

يتناول "أحمد أمين" في هذه الموسوعة الحياة الاجتماعية والعقلية في العصر العباسي الثاني في الجزء الأول. وفي الجزء الثاني يتناول حركة العلوم في التفسير والحديث والكلام والتصوف واللغة والأدب والفلسفة والأخلاق، وسائر العلوم كالتاريخ والجغرافيا والفن والتجارة والصناعة والزراعة. ويخصص الجزء الثالث للحياة العقلية في الأندلس، والرابع عن المعتزلة وأهل السنة والشيعة والصوفية. ويعكس هذا الكتاب ما آلت إليه الدولة الإسلامية من اتساع ونفوذ أدى إلى هذه الحركة العلمية والأدبية الكبيرة.

وفي سيرة الدكتور أحمد أمين الذاتية تواضع كبير لعالم جليل تجلى في كتاب "حياتي". وقد كان هذا الكتاب تصويراً لحياة جيله، وما أثَّر في نفسه.

وقد سرد "أحمد أمين" تجربة حياته كما ترجمها شعوره وفكره. كان بيته أول مدرسة تعلم فيها حب الكتب كأبيه. وتأثر بالحكايات والأمثال الشعبية لجدته، وبضبط الأب للحياة في البيت في غمرة من الشعور الديني الذي غرسته الأسرة في نفسه.

وكانت المدرسة الثانية له هي الحارة التي شهدت أحداث طفولته، وتمثلت فيها الحياة المصرية الصميمة.

وكان "الكُتَّاب" هو المدرسة الثالثة لأحمد أمين. ويربط أحمد أمين بين هذه المدارس الثلاث وبين ذكرياته، ووصفه للمكان الذي نشأ فيه، وللحياة الاجتماعية من حوله.

كانت المدرسة التي تعلم فيها مشهورة وهي مدرسة "أم عباس" التي شهدت إرهاصات تطور التعليم في مصر. كان أحمد أمين متفوقاً في اللغة العربية، وقد تعلم في المدرسة العلوم المختلفة، وتعلم، كذلك، من تجارب الحياة.

ألحقه والده للدراسة بالأزهر، وسرد ذكرياته طالباً لمشايخ الأزهر، ومناهجهم في التعليم الديني.

تأثر بالفترة التي عمل بها مدرساً للغة العربية في الإسكندرية. وعمل "أحمد أمين" مدرساً بالمدرسة التي تعلم فيها بالقاهرة، ثم التحق بمدرسة القضاء الشرعي التي كانت تخرِّج القضاة الشرعيين بعد الدراسة لعلومها العصرية والأصيلة أربع سنوات عمل بعدها مدرساً بها، ثم عُيَّن قاضياً لمدة قصيرة في الواحات البحرية التي وصف رحلته إليها وعمله بها واستكماله لهذا العمل في أماكن أخرى. وقد تأثر تأثراً شديداً بوفاة شقيقه وشقيقته.

وتتناول السيرة الذاتية لأحمد أمين زواجه وأولاده، كما يحكي رحلته في التأليف، وعمله مدرساً للنقد الأدبي في كلية الآداب بناء على طلب صديقه الدكتور "طه حسين" عميد كلية الآداب- جامعة القاهرة، وعميد الأدب العربي.

ويذكر "أحمد أمين" رحلته إلى الآستانة بتركيا في مهمة علمية كلفته بها جامعة القاهرة.

ويذكر رحلته لفرنسا في مؤتمر علمي، ثم عمادته لكلية الآداب، التي صرفته –حينا- عن التأليف إلى أن عاد في أحضانه بعد ذلك.

ويتحدث عن أعماله الثقافية المختلفة، وعن تجربته الأليمة عندما حُرم من القراءة والكتابة لضعف بصره. كما تحدث عن تجربته في مرضه وعن مفارقات حياته وأثرها في قلبه وعقله ووجدانه في رحلته الحافلة بالعطاء والتقلب بين الألم والأمل، وما تحمله من دروس وعِبَر اشتملت عليها شخصيته العظيمة علما عن أعلام اللغة العربية وآدابها.