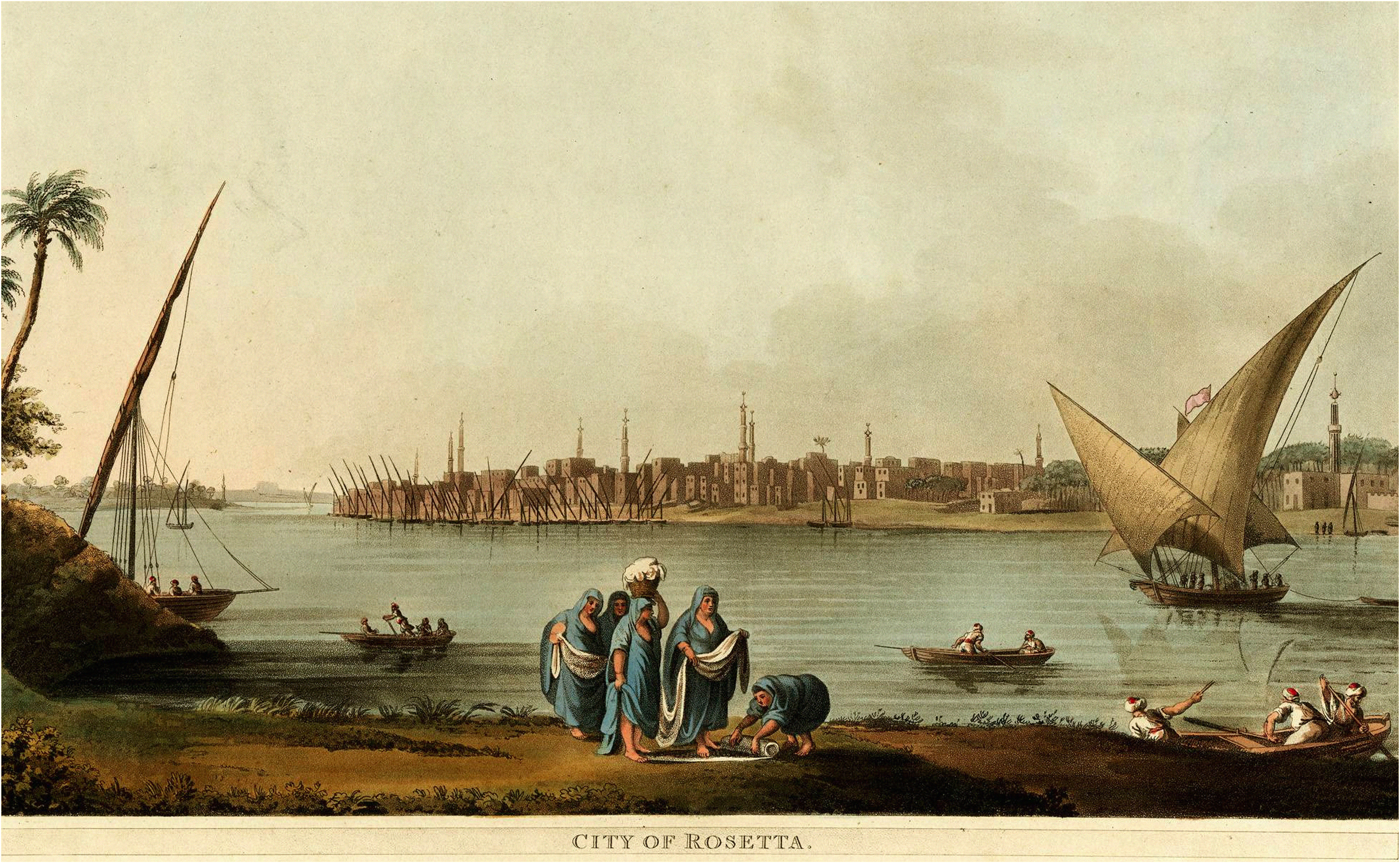

قليلةٌ هي المدن التي منحتها الجغرافيا مزايا استثنائية، ومنحها التاريخ إرثاً يفاخر به أبناؤها، ومن تلك المدن رشيد، المدينة المصرية الهادئة التي ينتهي إليها النيل العظيم بعد رحلة طويلة، عبر خلالها إحدى عشرة دولة إفريقية، هناك في أقصى الشمال المصري، جنوبيّ ساحل البحر المتوسط، تقف رشيد آخر المدن المصرية على الضفة الغربية للفرع الغربي من النيل، فرع رشيد؛ مُزدانةً ببحرها ونيلها ونخيلها، وتاريخها العريق، ومُمسكةً بأطراف الجمال والهيبة والعراقة، لتشكل بتراثها الثقافي والإنساني، ومحيطها الطبيعي، المائي والزراعي، لوحة فنية غاية في الإبهار، ما يجعلها وجهة للسياحة الثقافية والترفيهية للكثير من المصريين والأجانب.

تعود نشأة رشيد لِما قبل توحيد مصر على يد الملك مِينا سنة 3200ق.م، فقد ذكرت بعض الروايات أن الملك مينا زارها خلال حملته لتوحيد البلاد، وكانت آنذاك قرية صغيرة تسمى (رِخِيت)، نسبة لأهلها الذين كانوا يسمون بـ(رِخِيتو) أي العامة/ عامة الناس، وكانت تقع جنوبيّ رشيد الحالية مكانَ يما يعرف بمنطقة تل أبي مندور، وما تزال آثارٌ منها باقية إلى اليوم، ثم أَطلق عليها اليونانيون اسم (بُولِبتِين)، وذكرت به في كتب عدد من المؤرخين والجغرافيين، منهم المؤرخ اليوناني ديودور الصقلي (توفي 30ق.م)، والمؤرخ اليوناني سترابو (توفي 23م) الذي أفاض في الحديث عنها، فقال في موسوعته الجغرافية:

"كانت مدينة بولبتين سوقاً رائجة، بها معبد كبير يسمى (معبد بولبتينوم)"، وذكر أنها كانت ميناء يقع على الفرع البولبتيني للنيل، نسبة إليها، وأن الملك مرنبتاح (توفي 1203ق.م) أقام فيها استحكامات عسكرية لصد هجمات الليبيين وشعوب البحر المتوسط، وأن الملك إبسماتيك الأول (توفي 610ق.م) أقام فيها معسكراً لنفس الغرض، وبذلك يؤكد سترابو ما أشار إليه مَن سبقوه بأن رشيد مدينة قديمة، وأن وجودها سابقٌ على وجود مدينة الإسكندرية التي أُسست سنة 331ق.م، وأصبحت لاحقاً عاصمة البلاد، مما أثر سلباً على مكانة رشيد.

في العصر القبطي أُطلق عليها اسم (رشيت) مشتقّاً من الاسم القديم رخيت، وذكَرَها بـ(رشيت) المؤرخ الفرنسي إميل كليمنت أميلينو (توفي 1915م) في كتابه (جغرافية مصر في العصر القبطي)، ولما دخل العرب مصر سنة 641م نطقوه (رشيد)، ثم ذكره الموسوعي العربي ياقوت الحموي (ت: 1229م) في معجمه قائلاً: "رشيد بفتح أوله وكسر ثانيه... بُليدة على ساحل البحر والنيل قرب الإسكندرية)، وسبقه في وصفها الرحالة ابن حوقل (توفي 988م) فقال: "مدينة على النيل قريبة من البحر المالح... وهي المدخل من البحر، وبها أسواق صالحة، وحمَّامات، ونخل كثير وارتفاع (إيراد) واسع"، كما وصفها الجغرافي أبو عبدالله الإدريسي (توفي 1165م) قائلاً: "مدينة متحضرة بها سوق وتجار... ولها مزارع وغلات وحنطة وشعير، وبها بقول حسنة كثيرة، وبها نخيل كثير، وأنواع من الفواكه الرطبة، وبها من الحيتان وضروب السمك من البحر المالح والسمك النيلي كثير".

مما سبق يتضح لنا أن المدينة صاحبة تاريخ يمتد لآلاف السنين، وأنها كانت مركزاً للتجارة والزراعة والصيد، تخدم سكانها وسكان المدن والقرى المجاورة، ما أَهَّلَها في فترات سابقة من تاريخها لأن تكون أحد أهم موانئ وثغور مصر عل النيل والبحر المتوسط، لذا أدرك الحكام على مر التاريخ أهمية تحصينها، منذ عصور الأسرات، كما أشرنا، وحتى العصر الإسلامي، ولعل قلعة قايتباي التي شيدها السلطان المملوكي الأشرف قايتباي سنة 1482م شمالي المدينة؛ لصد الغارات الصليبية من جهة، والتهديدات العثمانية من جهة أخرى، تقف كواحد من أهم الشواهد التاريخية على الأهمية الاستراتيجية للمدينة.

مع بداية الحكم العثماني لمصر زار السلطان سليم الأول رشيد، ثم تخير لها ولاة اهتموا بها؛ فشيدوا المنازل والوكالات التجارية والفنادق، وأنشأوا بها ميناء تجارياً، ما أعاد لرشيد جانباً كبيراً من أهميتها التاريخية والتجارية، وبلغ هذا الاهتمام وتلك المكانة أوجها في عام 1798 حين صدر قرار عثماني بإعلان مدينة رشيد محافظة تتبعها مدن وقرى مجاورة، لتصبح مقراً للعديد من قنصليات الدول الأجنبية، ومسرحاً لكثير من الأحداث المهمة، إلا أنه سرعان ما بدأت مكانتها في التراجع تدريجياً لصالح الإسكندرية مرة أخرى بعد تولي محمد علي باشا حكم مصر سنة 1805م، بسبب إعادته حفر ترعة (قناة) المحمودية؛ لاختصار طريق التجارة بين القاهرة ومدن الدلتا من جهة، والإسكندرية من جهة أخرى، ثم بلغ هذا التراجع أقصاه سنة 1895م، حين أُلغي القرار الذي حولها إلى محافظة، وبعد عام منه تم ضمُّها كمدينةٍ ومركزٍ إداريٍّ إلى مُديرية البُحيرة.

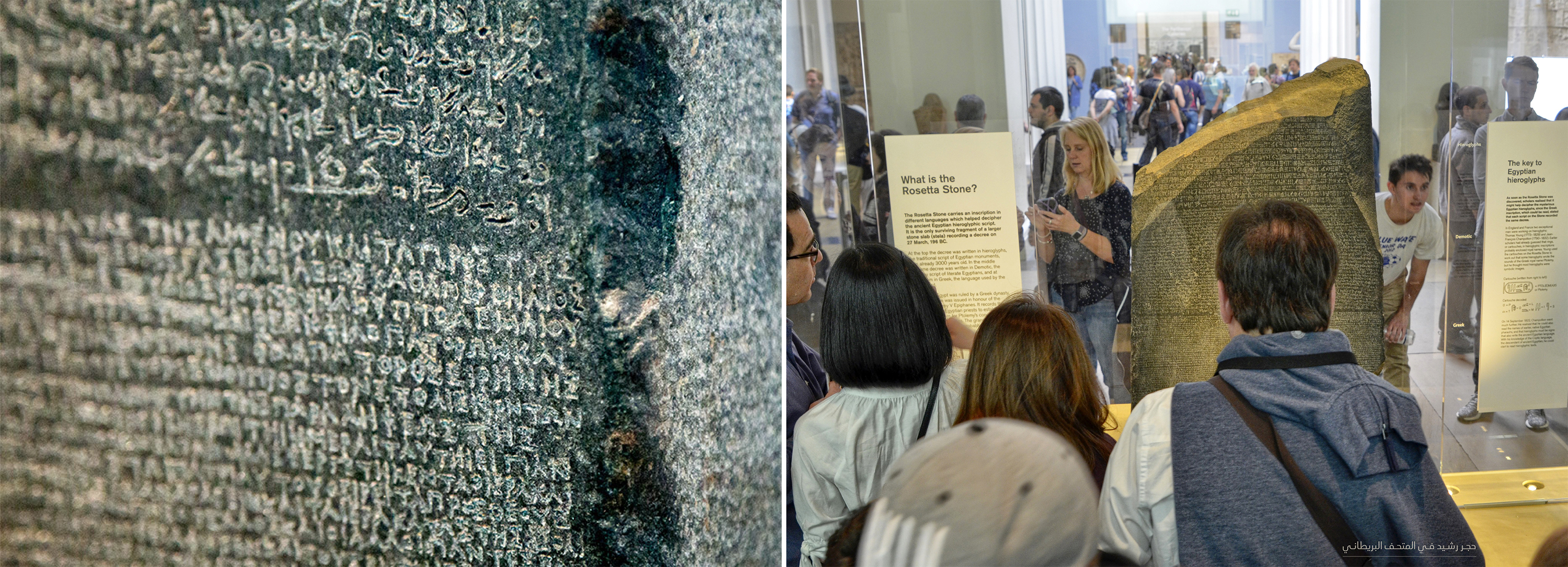

في عام 1798م احتل الفرنسيون بقيادة نابليون بونابرت مصر، وفي العام التالي دخل الفرنسيون رشيد؛ ولأن حملة بونابرت كانت لها أهداف علمية واستكشافية؛ فقد عمدت إلى ترميم قلعة قايتباي التي أطلقوا عليها حصن جوليان نسبة لأحد مساعدي نابليون، وأثناء الترميم، وفي يوم الجمعة 19 يوليو 1799م عثر ضابط مهندس فرنسي، يدعى بيير فرانسوا بوشار على حجر بازلتي أسود منقوشة عليه رموز وحروف تمثل نصاً بثلاث خطوط قديمة، مختلفة، مرتبة رأسياً، فاستشعر الضابط أهمية ذلك الحجر، فحمله إلى قادته الذين انتابهم الشعور ذاته، فنقلوه إلى القاهرة ليظل بحوزة الفرنسيين حتى استولى عليه الإنجليز ضمن اتفاقية بينهما، ونقلوه إلى لندن بعد أن تمكن الفرنسيون من استنساخ ما كتب عليه.

وظلت تلك الرموز ألغازاً حتى تمكن عالم اللغويات الفرنسي جان فرانسوا شامبليون في عام 1822م، من تفسيرها، ليكتشف من خلال مقارنة الخطوط أن اثنين منها خطان لِلُّغة المصرية القديمة هما الخط الهيروغليفي والخط الهيراطيقي، وثالثهما ترجمة لهما باللغة اليونانية القديمة التي كان لشامبليون عِلمٌ بقراءتها وترجمتها، ووجد أنها جميعاً لنص واحد عبارة عن مرسوم ملكي أصدره الكهنة سنة 196ق.م في مدينة منف (قرية ميت رهينة بالجيزة حالياً) لتمجيد الملك بطليموس الخامس (توفي 180ق.م)، وذِكر بعض مناقبه وإنجازاته، وشُكرِه على إلغاء بعض الالتزامات الضريبية، وبترجمة شامبليون لرموز اللغة المصرية القديمة فتح الباب على مصراعيه لاكتشاف أسرار وتاريخ الحضارة المصرية التي ظلت غامضة لقرون طويلة، وعرف الحجر باسم (حجر رشيد)، وهو إلى اليوم أحد أهم كنوز المتحف البريطاني في لندن.

لا يمكن لمن يكتب عن رشيد أن يتجاوز واحدة من أهم المعارك التي دارت في شوارعها، حين عزم الجيش الإنجليزي على احتلالها، عقب احتلال الإسكندرية خلال ما عرف بحملة فريزر على مصر، فزحف إليها القائد ويكوب مع جنوده في 21 مارس عام 1807م، آملين أن يسلمها لهم محافظها علي بك السَّلانْكَلِي على غرار ما فعل محافظ الإسكندرية أمين أغا، لكن السلانكلي أعد خطة للدفاع عن المدينة وعدم تسليمها، تمثلَّت في إيهام العدو أن السكان قد هجروها، مُسلِّمين إياها للاحتلال، فأغلقوا بيوتهم ومحلاتهم، ولم يكد يُسمَع فيها صوت لبشر، وما أن دخل الغزاة المدينة مطمئنين لاستسلام أهلها، حتى علت صيحات (الله أكبر) من مئذنة مسجد زغلول، أحد أهم المساجد بالمدينة، وعلى إثرها انهال الأهالي على المعتدين بكل ما يملكون من أدوات القتال والترهيب، حتى إن النساء شاركن بصب الزيت والماء المغلِيَّيْنِ على جنود الاحتلال من شرفات المنازل، فأحدثوا فيهم فزعاً، حتى فروا هاربين خارج المدينة إلى الصحراء، مخلفين وراءهم مئات القتلى والجرحى والأسرى، وكان لتلك الهزيمة أثر مباشر على جلاء الإنجليز عن الإسكندرية بعد ستة أشهر فقط من احتلالها.

في عام 1959م حولت السلطات المصرية منزلاً أثرياً مشهوراً كان يملكه حسين بك عَرَب كِلي، أحد محافظي رشيد السابقين، إلى متحف وطني يعرض نموذجاً لحجر رشيد، ومقتنيات حربية وتراثية ووثائق ومجسمات، تعكس تاريخ رشيد الحربي والثقافي والتراثي، ويعتبر منزل عَرب كِلي واحداً من بين اثنين وعشرين منزلاً أثرياص بُنيت على طراز معماري فريد يعود أغلبها للعصر المملوكي، وتنتشر في شوارع المدينة، وبخاصة شارع دَهْلِيزِ الْمُلْك، أشهر شوارعها، لكونه المدخل الرئيس للمنطقة الأثرية، ويربط غرب رشيد بشارع الكورنيش المطل على النيل شرقيّ المدينة، ومن بين تلك المنازل منزل كوهيه، ومنزل الجمل، ومنزل محارم، ومنزل علوان الذي زاره أحمد عرابي إبان توليه وزارة الحربية، واجتمع مع صاحبه محمد بك علوان كبير تجار رشيد، وعدد من أعيان ووجهاء المدينة، ومن بينها أيضاً منزل البواب الذي كان مملوكاً لعبد الرحمن البواب الميزوني، جَدِّ زُبيدة الفتاة المصرية التي تزوجت من القائد الثالث للحملة الفرنسية جاك فرانسوا مينو بعد أن أشهر إسلامه، لِيُتوِّجا بزواجهما قصة حب تغنت بها الآفاق، وكُتب الأدب المصري، ككتاب (غادة رشيد) لمؤلفه الأديب والعالم اللغوي علي الجارم ابن رشيد، كما تنتشر بالمدينة مساجد أثرية، كمسجد زغلول، الذي انطلقت منه إشارة الهجوم على جنود الإنجليز، ومسجد المحلي ومسجد العباسي، ومسجد أبي مندور، كما أن بالمدينة كنيسة القديس مُرقس الأثرية التي يعود إنشاؤها إلى القرن الخامس الميلادي.

ومن المعالم الأثرية أيضاً حمَّام عزوز، وطاحونة أبي شاهين، وبوابة أبي الريش، وغيرها من الآثار الكثير، ما يجعل من رشيد وآثارها متحفاً مفتوحاً، وحسبما أعلن قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة الآثار المصرية في أغسطس 2018م، فإن مدينة رشيد موضوعة على القائمة التمهيدية لمنظمة اليونسكو للتراث العالمي منذ عام 2003م، وأن الوزارة تعكف على إعداد ملف خاص عن المدينة بالتوازي مع ترميم آثارها؛ لإدراجها في القائمة الأساسية للمنظمة.

وللمدينة ظهير أخضر يمتد غرباً إلى مشارف مدينة إدكو، عبارة عن مساحات كبيرة مزروعة بأشجار النخيل، ولكثرة نخيلها لُقبت بمدينة المليون نخلة، وإلى جانب النخيل تنتشر زراعات الفواكه والموالح، والأرز والقمح، وغيرها في مساحات شاسعة تمتد جنوباً موازية لنهر النيل حتى قرية إدفينا الشهيرة، ما أبهر عالم الطبيعيات الفرنسي سونيني دي مانونكور (توفي 1821م)، فأطلق عليها حديقة مصر، ثم قال في وصفها: "إنها المدينة الأكثر بهجة في مصر"، ولعل ذلك سبب تسميتها في اللاتينية بـ(روزيتا) وتعني: الوردة الجميلة.