حاول المقالح في هذا الكتاب لفت نظر القارئ من خلال عنونة نصوصه، فهي عبارة عما يقرب من سبع وثلاثين لوحة مرقمة ليعدد جمال تلك القرية، باعتبار أن الشعر في فضاء اللوحة تعبير بليغ عن الأثر البالغ للفن في تأصيل قيَم الإنسانية. فقصيدة اللوحة الشعرية تستوعب أبعاداً كثيرة لما لها من شمولية وتكامل وانسجام في تحقيق الإيقاع الداخلي للنص الذي ينصهر في أتون التجربة الشعرية؛ فأي فنان لا يستطيع أن يرسم لوحة دون أن تتوفر لديه المسارات التي ترسم خطوطها وظلالها، وهذا ما فعله المقالح عندما تجاوز في لوحاته الشعرية الطبيعة والواقع متجهاً إلى المسافات المكانية التي تشغلها الجمل الشعريَّة، لتولِّد إحساساً بالتعادل المكاني الذي هو في الوقت نفسه تعادل زماني يولِّد إيقاعاً متواتراً، يمنح الصوت الذي نلفظه لحظة القراءة إيقاعاً يرسم المسافة الزمنيّة؛ وهذا يعني أنَّ انتظام اللوحة الشعريَّة مكانياً يعني انتظامها إيقاعيًّا، بحيث يبدو الإيقاع سلساً يقودُ الخطوط، والتعابير، والألوان في تنقلات حركيَّة داعمة للمعنى الشعريّ المنشود.

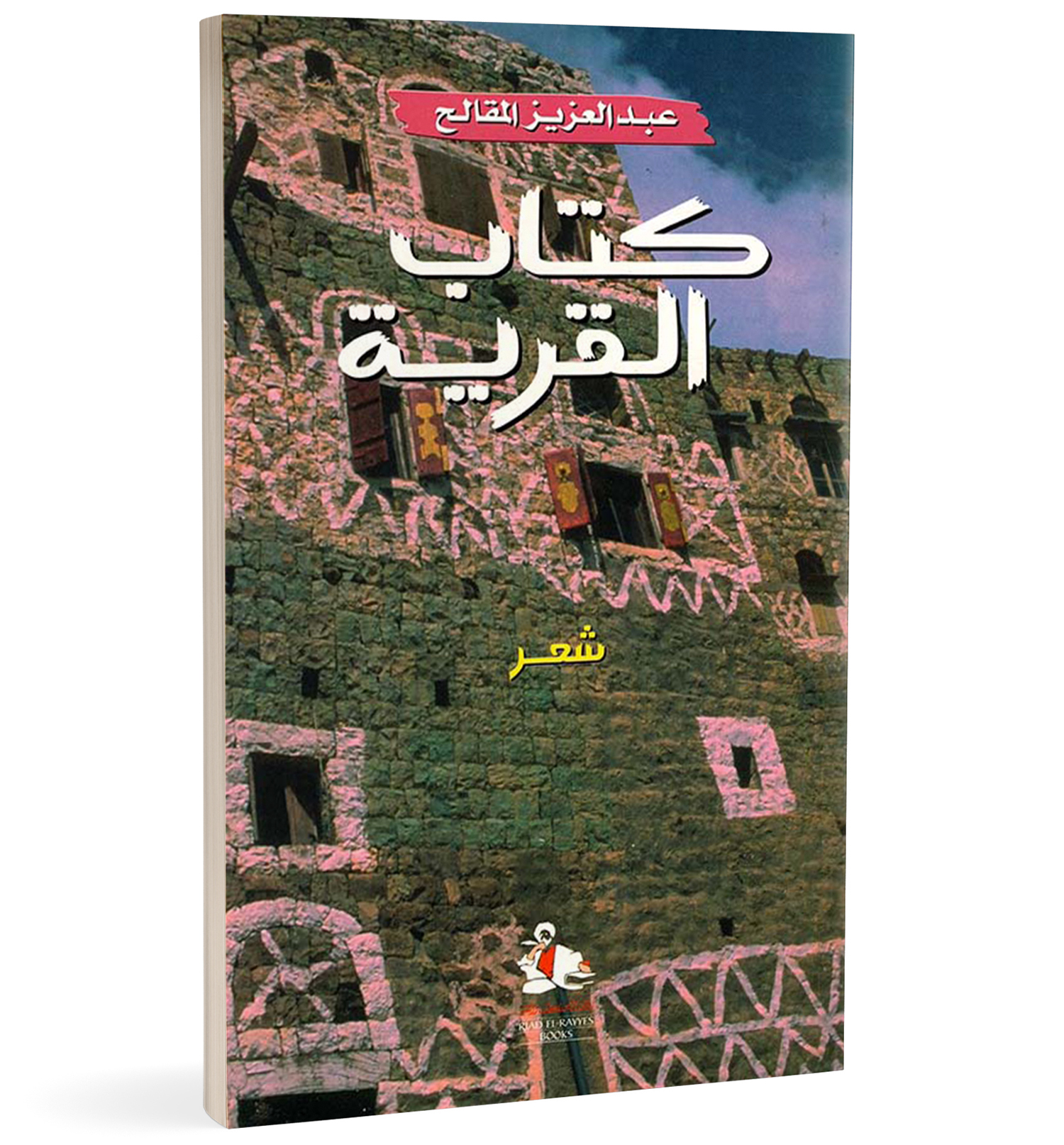

لذا؛ حرص المقالح على رسم تلك القرية في قصائده، فالقرية لديه لم تكن فضاء يسمح بإدارة سلسلة أحداث، أو رسم موقع شخصيات، أو توسيع مجريات كما في الرواية، بل تحضر القرية لدى المقالح كرمز للوجود للجمال للعطاء؛ معادل موضوعي للذات الشاعرة؛ لذا يلجأ الشاعر إلى السرد كآلية ليزج بالتفاصيل الصغيرة داخل القصيدة دون التخلي عن هيمنة الوظيفة الشعرية؛ مما يجعل النص الشعري يقوم على المفاجآت على طول الخط السردي؛ لذا اختصها بديوان شعري كبير وهو ديوان (كتاب القرية) الذي لم يكتف فيه بعرض الصورة الشعرية فقط؛ وإنما مزج بين الكلمة والصورة الذهنية التي شكلت ملحمة فنية منفردة يثري التيار السردي داخلها؛ ليضيء الأحداث من خلال التأمل البصري للصورة التي يرسمها المقالح داخل الذهن، ويحولها من الذهن إلى البصر فيجعل المتلقي يتأمل الصورة عقلياً من خلال التركيب ويشاهدها بصرياً، وكأن المقالح يعطى للمتلقي إعادة رسمها لتوسيع فكرة الجمال لتلك القرية، وامتدادها الذي لا ينحصر على نطاق واحد من خلال تأمله لتلك الخطوط التي تنتشر من خلال موجات الكلمات لتكون لوحة شعرية تمتد خطوطها وظلالها من داخل حياة القرية وكأن الديوان يشكل سيرة القرية اليمنية بصفة عامة وقرية المقالح بصفة خاصة، وهذا لما تشكله القرية لدى الشعراء بصفة عامة من كينونة ووجود يظل داخل الشاعر لا يستطيع أن ينساه، مهما بهرجت المدينة بأضوائها وزينتها يبقى الإنسان في حاجة إلى البساطة، ومجاورة الطبيعة والنهل منها وهاهو المقالح يرسم بريشته لوحات شعرية بالكلمات (لآب) تلك القرية التي سيطرت على وجدانه، فحاول أن يقدم فكرته الشعريَّة في صورة تُجسِّد المعاني الشعريَّة والمواقف الوجدانيَّة في تشكيل محسوس؛ يهدف إلى تحقيق الانسجام والتآلف، ليسجل ملحمة شعرية معاصرة عن قرية الشاعر وطبيعتها وأجوائها وفصولها ومواسمها ومناخها وسيرتها، ولأن الشاعر يملك حيال قريته تاريخاً مزمناً من الانطباعات، فإنه ينقل إلينا كل ذلك عبر حزمة من الإشارات الحميمة سريعة الوصول وشديدة الادهاش؛ مما يجعلنا مشدودين إلى صوره وخيالاته بخيط من السحر الخالص فيقول:

"كل أبناءِ قريتنا شعراءُ، معاولهم هي أقلامهم يكتبونَ الملاحم والأغنياتِ ويستخدمون حروفاً من الطين تقرأُها في النهار العصافير" إلى آخره.

فيحاول المقالح أن ينقل لنا تحولات القرية (قوة ضعف، مقاومة - البيوت الحجرية الفرح الأحلام، المقابر، الطفولة الزرع، الأهداب الرضاعة البكارة)، وهي رغم بساطتها نقطة ارتكاز يتكئ عليها الشاعر ليعبر عما يجول بنفسه عن قلق مصير الإنسان في زمن تتعرض فيه الأرض للأذى، وتصبح حياة الإنسان والكائنات الحية في مهب الريح، فيقول في اللوحة التاسعة [ص: 508]:

هي مملكة للعصافير

احتشدت فوق أشجارها

تتباهى أمام الربيع

إذا ما أطل..

فتعرض ألوانها

وتراتيلها

حين يوقظها الفجر

تخرج نشوانه للحقول

تغني

وترقص

تتسع اللوحة لتعرض مشهداً من مشاهد الربيع، فترسم بالكلمات لوحة ناطقة لتضفي عليها شكلًا بصرياً يهدف إلى منح القارئ دلالة واسعة بأقل وسيلة ممكنة؛ وفي أقصر مدة زمنية بحيث تَنْطَبع القصيدة في ذاكرة المتلقي كما تنطبع الصورة العاديّة الفوتوغرافية في الذاكرة لحظة رؤيتها، من خلال تلك التجسيدات الفنية التي نتنسَّم أبعادها بمناحٍ تشكيليَّة؛ تثير القارئ بتشكيلها النسقي؛ فتكون ذات حيازة نسقية مباغتة؛ توحي بدلالات جديدة تمركز إيحاءاتها ومشاهدها بألق تصويريّ فاعل، كما أنها تبث الصورة الحركية التي تتلمس مظاهر الطبيعة بتجسيداتها البصريَّة المؤنسنة التي تخلق دهشتها؛ وجمال ألوانها وأنساقها التشكيليَّة، من حيازتها التشكيليَّة، وأنساقها التخييلية ذات التجسيد البصريّ، كما في قوله: "احتشدت فوق أشجارها"؛ وكأنَّ ترسيمها اللوحاتي يأخذ القارئ إلى هذا الحس الشعوريّ الجمالي لتنامي اللوحة، وتكثيف مدلول الصورة النسقية الفاعلة في رسم اللقطة البصريَّة المشتقة من حقل الطبيعة وإيقاعها المؤنسن، وهكذا يرسم المقالح المشهد الشعريّ بإيحاءات تصويريَّة؛ تعتمد الصور التشكيليّة المراوغة؛ في حيِّزها التشكيلي، كما لو أنَّ الشاعر ينحت الصورة نحتاً متكاملًا جماليًّا وإيحائيًّا؛ وعبر تجاذبات تشكيليّة، منحوتة بجمالٍ تصويري، وألق شعوريّ، وتدفق عاطفي، يستثير الدفقة الشعريَّة بعمق وشعورٍ ومضي متناغم، لتكتمل الرؤيا، ويكتمل التنسيق الجمالي لمشاهد اللوحة الشعريَّة. بالإضافة إلى أن المقالح يشخصن القرية، ويحولها إلى فتاة جميلة تحتفي بالربيع فترقص وتغني وتشرب الرحيق شهداً، في مشهد يختزل جماليات الحياة ومتعتها البسيطة، كما هي متعة أهالي القرية التي تتجلى في الرقص والغناء والابتهاج بالفجر الذي يحمل يوماً بسيطاً وأملًا جديداً، والاحتفال بالربيع العرس الأجمل للقرويين كل هذه المظاهر ببساطتها تعبر عن روح هذا الإنسان وسعادته الحقيقية البعيدة عن المادية والاصطناع والصخب، فقد تلوح عشتار من بعيد في سماء النص وهي تحتفل بالربيع والمطر تالية تراتيلها بحلول البركة والنماء، بالإضافة إلى أنها تحقق له الاكتفاء على الرغم من بساطتها، وهي وإن كانت مملكة بسيطة تخص العصافير إلا أنها بكل عناصرها تمنحه كل البهجة والسرور فهي بأنوثتها تحقق له سعادته ولم تقف اللوحة الشعرية عند رسم مشهد العصافير فقط، بل يعرض مشهد المنحدرات الصخرية بجمالها التضاريسي فيقول:

المنحدرات الصخرية المغطاة بأعشاب

تتجدد من تلقاء نفسها

لا تعرف الذبول

هي الأمل في أعتى درجات اليأس

والضوء في آخر الرحلة الخائبة

هي بقعة في جسد الوطن

وأحياناً هي الكلمة التي تختزل الوطن

يتوقف الشاعر عند اللقطة التشكيلية البصرية ليستقصي الجمال الطبيعي لتلك القرية، فيعرض لوحة تموج بعذوبة الإيقاع ورهافة الصورة لتكتمل خطوطها وظلالها المرئية؛ إذ يأتي إيقاع اللوحة كاشفاً عن ذلك الجمال المتمثل في المنحدرات، وقدرها على بعث الحياة من خلال التعانق مع الربيع ونور الفجر، فكأنك أمام مشهد حي لتلك المنحدرات التي تتجدد بنور كل فجر لتعطي التفاؤل والأمل لذلك الإنسان البسيط، وكأنها معين له على الحياة القاسية، فتحاول جذب انتباهه من خلال ذلك الجمال الذي يتسع أمام عينيه عن طريق الانسجام اللوني والحركي فيكتمل المشهد البصري مع الحركي مع الإيقاعي مؤدياً إلى تنامي اللوحة جمالياً، فيمثل ذلك كله رسماً دقيقاً غاية في الشاعريَّة، والفن، والإتقان. فالشاعر مسكون بهاجس التجسيد البصري والحسيّ للصور الشعريَّة، لتحريك نسقها الجمالي؛ لحيازة المَداليل التصويريَّة المُبئرة للمشهد الشعري بحيازة مطلقة؛ لخلق حالة من التنامي التشكيلي البصري بين التشبيهات الشعريَّة المتنوعة، وبين الأثر النفسي الناتج عن ذلك الجمال، وتأتي اللوحة السادسة والأربعون؛ لتجسد بورتريهاً خاصاً للجدة من خلال رسم لوحة شعرية متداخلة الخطوط منسوجة من فتيل التناص الإيحائي لقصة موسى وعيسي ويوسف، فيبرز عبر تلك الخطوط التشكيلية قدرة الجدة على أن تكتسب هذه المكانة داخل المجتمع اليمني، ومن هنا تتعدد وظائفها وتعلوا مكانتا فهي عرافتهم ومنقذتهم ومستشارتهم... فالجدة هنا معادل موضوعي لليمن (الوطن) الحاوي لأبنائه. يقول:

هي جدتهم

يذهبون إليها ليقتبسوا نار حكمتها

وتقول لهم ما الذي يزرعون وماذا تقول طوالعهم

وإليها يفرُّ الصغار إذا أذنبوا

فتداعبهم...

تبدو الجدة هنا أم لكل من في القرية، فهي مربيتهم ومعلمتهم، وعرافتهم رفيقة أطفالهم، وناصحة نسائهم المدافعة عن حق الطفولة حين تغتصب، والمناضلة من أجل أن يظل المجتمع متماسكاً يحنو كبيره على صغيره ويدعم غنيه فقيره، وكأنها الركن الرئيس في حياة الجميع ورحيلها ليس إلا رحيلًا للوحدة والتلاحم وضياع للحقوق والواجبات، بل يبدو رحيلها رحيلًا للسلام. فيرفعها المقالح في لوحاته الشعرية عن مستوى البشر، ربما تكون من آلهة العالم القديم وقد زينها تاج الوقار وبات بياضها أميل إلى الفضة، لعلها تقترب من آلهة بابل عشتار العارفة بسر الأرض والزراعة، والتي تتمتع بجمال أخّاذ وقوام جميل مع سمو في الروح ورهافة في الطبع، وحنو الشيوخ والأطفال والنساء، ولما كانت الآلهة لا تموت فذلك بالتأكيد طموح يتمنى المقالح أن ينسرح على الجدة الوطن؛ إلا أنها تموت وفي ذلك رمز صارخ لتفتت الوحدة في القرية الوطن وضياع الحقوق والواجبات فيه، وتتجاوب أحجار المكان وعتبات البيوت لموتها فتتهاوى حزناً عليها، ويبدو الوطن وكأنه ذرات صغيرة من تجارب معاشه كل ذرة فسيفساء بديعة زاخرة بالأجزاء التي تبدو مستقلة عن قرب متوحدة عن بعد في نظام متكامل تعطي الأم معنى لكل جزء من أجزائه، وهذا ما جسده المقالح في البناء الفني للوحة الشعرية التي اعتمدت على الرمز والأسطورة؛ ليعمق هويته وكينونته العربية بصفة عامة واليمنية بصفة خاصة، والقروية بصفة أخص، ولم يكتف بهذا فقط، بل انتقل إلى لوحة أخرى يرسم فيها بكلماته الشعرية مدى المقاومة والمعاناة التي يتجرعها وطنه وقريته رغبة في الحرية والوجود، فيقول:

حملوهُ إلى السجنِ..

شيخٌ عجوزٌ

تطاردُهُ في القيودِ الثمانونَ

شدُّوا يديهِ إلى الخلفِ

ساروا بِهِ..

صرخَ الطفلُ: جَدّي

بكى قلبُهُ وتضرَّعَتِ المقلتانِ

ولكنّهم جرجروهُ

مشى عاريَ القدمينِ

الحجارةُ تُدميهِ

والشوكُ يرضعُ منْ قدميهِ

وفي السجنِ عانقَ أحزانَهُ

وتدثَّرَ باليأسِ

أغمضَ عينيهِ منْ حسرةٍ

ثمَّ ماتْ!

* * *

(ما الذي تبقّى

في ذلكَ الينبوعِ القَصِيِّ مِنْ رَذاذٍ؟

لماذا تعودُ بِهِ الذّاكرةُ

إلى هذا الحُطامِ المطمورِ؟

يا للّوعةِ!

شيخٌ عجوزٌ وحيدٌ

يقفُ في مواجهةِ سَرِيَّةٍ منَ الجندِ

ظامئةٍ إلى الفتكِ بابنِهِ

الذي اختارَ طريقَ التمرُّدِ.

تتوارَى الذِّكرى

تقتربُ

تجلدُهُ الأطيافُ

وتسُدُّ نوافذَ الضوءِ

الأرضُ ما تزالُ شاهدةً

الترابُ مبتلٌّ بالدموعِ

ثمة بناء آخر في هذا النص وهو استلهامه لفن القص الذي يرسم من خلاله مشهداً بصرياً مقترناً بمشهد حركي لذلك المناضل القروي البسيط الذي يتميز بالصمود، فيرسم الشاعر مشهد القيد مع كبر السن مع الجرجرة وما ينتج عنها من آلام جعلت الشوق يرضع من دمائه، والسجن يحيطه باليأس، فيرسم إطاراً عاماً لتلك اللوحة الشعرية التي تحفل بمشهد بطولي قوي عبر حالة من الشد والجذب في المواجهة مما جعل تلك اللوحة قصة بطولية لواقع القروي المناضل والتي تحولت بدورها إلى حكايات للأجيال التالية ترويها لهم الجدات والأمهات لتزرع داخلهم الحمية والشجاعة، من نعومة أظافرهم وحتى كهولتهم ليستمروا في المواجهة والنضال ولو كلفهم ذلك حياتهم رغبة في تحرر الإنسان والأوطان، فها هو عبد العزيز المقالح المهموم بقريته ومدينته وعروبته ما يزال يشعل فتيل التقدم، والتطور، وينحي التخلف عن وطنه وعروبته؛ لذا يصرخ من بعض العادات التي تؤدي إلى ضياع الأوطان، وهذا ما ظهر في لوحته الرابعة عشر يقول:

لا يريدون أنثى

أبي وأخي

جدتي لا يريدون أنثى

تعذب أيامهم

وتعيش إذا هي عاشت

وراء الجدار

يحاصرها أيامها أرخبيل من الخوف

هذه اللوحة تجسد سذاجة القروي ومواقفه غير المنصفة الممتدة لعادات قديمة لا تواكب الحياة الحالية، ولكن ثمة خطاً في تلك اللوحة يثير عين المتلقي وهو خط الجدة التي تظهر في نص سالف ملكة حكيمة عرّافة، إلا أنها في هذا النص تسقط في دائرة الذكورة، وترفض الأنثى على اعتبار ما تجلبه الأنثى من عار حسب عادات متوارثة، ولكن ثمة سؤال هل يستمر الكون بدون الأنثى؟ ألم تكن الجدة أنثى وحظيت بمكانة مرموقة لماذا لا تكون كل أنثى هي الجدة، فهذه اللوحة تكشف تناقضاً بين الأنثى التي يريدها المقالح، وبين الأنثى التي يريدها الآخرون وإلى من ترمز الأنثى في هذه اللوحة؟ فالمرأة (الجدة) تظهر بقوة في اللوحة السابقة التي تفوق الرجال في سداد رأيها وحكمتها، فهي رمز الامتداد والوجود، بالإضافة إلى أن الأنثى في هذه اللوحة تكون رمزاً للعار والتخلف. وهذا ما يؤلم الشاعر من تلك النظرة لتلك الأنثى. فالشاعر المبدع ليس خلاّقاً للغة فقط؛ وإنما خلاقاً لعالم آخر يسعى إلى الدخول في أتونه ألا وهو (عالم الرؤية)، أو (عالم الحلم)؛ والقصيدة اللوحة هي قصيدة الحلم أو قصيدة الولادة الجديدة؛ بحس جديد، وشعور جديد؛ ومن لا يملك هذا الشعور المتجدّد لن يصل في شعره إلى مرتبة الفن؛ ومن هنا حاول المقالح في تلك اللوحات اختزال اللغة ليرسم من خلالها صدى اللوحات المرسومة معلناً خروجه عنها إلى رؤية أخرى ناتجة من الكفاح. لذا؛ يباغت القارئ بسيرورة تشكيلية تزيد ألق الرؤية لديه، لتحفزه على التأمل في الاختراقات اللغوية اللامتوقعة بين الأنساق التصويرية التي تصنعها المتجانسات، لخلق حركة نسقية متكاملة تهب الصورة دفقها وروحانيتها وجمالها الممتدة.