علاقة الذكاء الاصطناعي بالفن هي إحدى النماذج التي يمكن دراستها بشكل خاص، من خلال أثر الذكاء الاصطناعي العام على مجمل حياة الإنسان، وهي أكثرها حدة وتنميطاً؛ إذ تتجلى في الفنون على اختلاف مذاهبها ومدارسها. فعلى الرغم مما قدمته التكنولوجيا من خدمات واسعة للإنسان في مجالات الاتصالات والتواصل العام، وتدخلها في مناحي الحياة (كإيديولوجيا مسيطرة وتقنية) لتجعلها أسهل، إلا أن لها آثاراً سلبية قد تتجاوز معقولية السلبية إلى الاستلاب والتنميط وغياب الروح الإبداعية، ليكون الشكل الدال وحده موضع محاكمة العمل الفني، ضمن معايير مردها الأساس هو السوق وخلق الاحتياجات. في الوقت الذي تغلغلت فيه التقنية ليصبح معها من الصعوبة الفصل بين الواقع والفضاء السيبراني الافتراضي، الذي فرض قواعده ومعاييره التي طالت حتى الحالة الإبداعية والفنون الإنسانية.

سنعمد لتقسيم هذه الدراسة (الغير مختصة) لثلاثة أجزاء متتالية، يتوخى هذا الجزء تقديم مدخل مفاهيمي، ودراسة تاريخية لهذه العلاقة. على أن نفرد الجزء الثاني لنماذج فنية من نتاج الذكاء الاصطناعي وعودة مختصرة لفلسفة الجمال المعاصرة، لنفسح المجال في الجزء الثالث للوقوف على الآثار التداخلية بين الذكاء الاصطناعي والفن داخل وخارج الكينونة الرقمية، ضمن سياقاتها الفلسفية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية.

✧ مدخل: { الأخ الأكبر يراقبك } ✧

لطالما كان الأدب والفنون الإنسانية بأشكالها هي التي تعيد المفاهيم المعقدة إلى الحقول المعرفية التي تنتمي إليها الفكرة، والقادرة على تفكيك البنى القيمية وإحالتها إلى أبسط صورها، وغالباً ما كان لها السبق في خلق الفكرة التي يعمل العلماء لاحقاً على تجسيدها في مختبراتهم ومصانعهم.

عام 1949 نُشرت رواية (1984) للكاتب البريطاني جورج أورويل كوصفة ديستوبية1 تنبئية عن عالمٍ مخيف، يُعامل فيه الناس مثلَ القطيعِ لتحقيق أغراضٍ لا وعي لهم بها. وقد ذهبَ النقّاد إلى أن ما ورد في الرواية قد تحقق في الأنظمة الشمولية وما زال يتحقق حتى اليوم. ولعل عبارة (الأخ الأكبر يراقبك) تُجسّد طغيان النظام وسلطته التي تعلو فوق أي قانون،

"كان على المرء أن يعيش، بل كان يعيش فعلاً وفق العادة التي أضحت غريزة، مفترضاً أنهم يسمعون كل صوتٍ يُصدره ويراقبون كل حركة يأتي بها، إلا في الظلام"2.

على مداخل القرن الواحد والعشرين، وتعدد النظم السياسية بأشكالها ومخاضها مع ثوراتٍ صناعية، غيرت ملامح العالم اقتصادياً وتقنياً ومفاهيمياً وقيمياً وسلوكياً... نحو ذكاء اصطناعي لم تنجُ منه حتى المعايير الجمالية، لتجميل الظاهري للواقع إلى درجة جعلت شعار المعاناة لهذه الحقبة يزداد سحراً، من دون أن يتغير جوهر هذا العالم عن الواقع الذي رسمه أورويل في روايته (1984)، ليزداد الأخ الأكبر تسلطاً بالقدرات الفائقة لأدواته، والتي من أبسطها هاتفنا الذكي الذي يضع العالم افتراضياً بين يدينا، والقادرُ بذات الوقت على تحديد وقياس أدق تفاصيلنا اليومية، بدءاً من طولنا ووزننا وتحركاتنا اليومية، ومع من نجتمع ونتواصل واحتياجاتنا واهتماماتنا، وليس انتهاءً بقدرته على تشخيص حالتنا النفسية والمزاجية3. ومع هذا الكم الهائل من البيانات في خدمة السوق والسياسة، يصبح من السهل القدرة على تنميط الجمال ومعاييره الإنسانية وتسليعه والتحكم بالذائقة العامة، والمعتقدات والعواطف والمواقف العقلية. وفي المقاربة المدهشة لم يَفُتْ أورويل في روايته التوقف عند الأغاني المنظومة بدقة آلية عالية، لكن المُفرغة من روحها والتي على رداءتها ما تفتأ الشاشات تبثها، وهي مؤلفة من غير أي تدخل بشري باستخدام الأداة التي أسماها "الناظمة".

لم تكن (1984) الرواية أو العمل الفني الأول، كما أنها ليست الأخيرة في محاكاة المستقبل، وإن كان كاتبها قد أراد ذلك التأويل الإيديولوجي للنظام الشمولي، إلا أنها يمكن أن تذهب أبعد من ذلك بكثير، مع أنها ليست على غرار أعمال وفنون الخيال العلمي المباشرة، التي أسست للتكنولوجيا أشكالها الراهنة والمستقبلية. فالحزب والأخ الأكبر والتفكير المزدوج ما هي إلا الوجه القديم لعصر الذكاء الاصطناعي اليوم، وقد آلت السلطة فيه للسوق الرقمي الذي يتحكم باحتياجات الناس، وينمّط مفاهيمهم الجمالية والتواصلية في محاولات تسليعها. "إن التقدم التقني نفسه لا يحدث إلا حين يكون من الممكن توظيف منتجاته من أجل مزيدٍ من تقليل حرية البشر"4.

✧ الثورة الصناعية الرابعة: سلطة ووعي الذكاء الاصطناعي ✧

تخضع المجتمعات المعاصرة بكل أشكالها إلى سلطة السّوق، أو كما عبّر عنها آدم سميث بـ(يد السّوق الخفية)، ومع الحجم الهائل للبيانات التي يملكها الذكاء الاصطناعي، وقدرته على تحليلها انتقلت السلطة إلى سلطة السوق، والتكنولوجيا التي تتلاعب بحاجات الناس، وتخلق لهم الحاجات الجديدة والمناسبة لها، حتى إنها تتحكم في توجهاتهم وخياراتهم في الحياة ليكون الفرد خاضعاً لشروط السوق (لتسويق) ذاته وخدماته ونتاجه ونمو ظاهرة (سوق الشخصية)5 حسب تعبير ايريك فروم.

تعملقت شركات التكنولوجيا بعد أن أطلقت أياديها في السوق الرقمي، وأصبحت قادرة من خلال التطبيقات، ومواقع التواصل، ومحركات البحث، وتحكمها بالإعلام والمعلومات وتوجيهها، على إعادة تركيب هذا المجتمع الرقمي ابستمولوجياً ليخدم سياساتها وتوجهاتها السوقية، بما في ذلك الهوية الفنية ومعايير الجمال المعاصرة. "مع نمو هذا الفضاء سيتغير فهمنا لكل جانب من جوانب الحياة تقريباً، بدءاً من تفاصيل حياتنا اليومية، ومروراً بالأسئلة الأكثر عمقاً المتعلقة بالهوية والعلاقات، بل ووصولاً إلى الأمن أيضاً"6.

في المعرض الصناعي المقام في هنوفر عام 2011، أطلق للمرة الأولى مصطلح الثورة الصناعية الرابعة (4IR) "تتميز هذه الثورة بدمج التقنيات التي تطمس الخطوط الفاصلة بين المجالات المادية والرقمية والبيولوجية". وتم اعتماد وتعريف مفهوم الثورة الصناعية الرابعة عام 2016 من قِبل (المنتدى الاقتصادي العالمي)، وبزغ مع هذه الثورة عدد من التقنيات والمحركات، التي بدأت في تغيير ملامح العالم المعاصر، أهمها: "الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، علم الجينات الوراثية، الطباعة ثلاثية الأبعاد، الحاسوب الكمومي، البيو تكنولوجي، النانو تكنولوجي..."7.

أما في أثرها على الناس، فيتابع كلاوس شواب (المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي) "ستغير الثورة الصناعية الرابعة ليس فقط ما نقوم به، ولكن أيضاً (من نحن؟)، سيؤثر ذلك على هويتنا وجميع القضايا المرتبطة بها: إحساسنا بالخصوصية، ومفاهيمنا عن الملكية، وأنماط استهلاكنا، والوقت الذي نخصصه للعمل والترفيه، وكيف نطور وظائفنا، ونصقل مهاراتنا، ونلتقي بالناس، ورعاية العلاقات. إنه يغيّر صحتنا بالفعل ويؤدي إلى ذات "كمية"8.

وإذا كانت وقفتنا مع الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence)، فهذا لا يعني أنه من المخرجات الأكثر أهمية لهذه الثورة؛ إنما لعلاقته المباشرة بحياتنا اليومية، وحضوره الدائم في مختلف فعالياتنا الحياتية، وإن كان يتداخل أيضاً مع الصناعات الأخرى، كالروبوتات والتكنولوجيا الطبية، والحيوية والوراثية، ومختلف التقنيات الصناعية. وقد تشعب هذا المفهوم تقنياً وفلسفياً من زوايا وظيفية أو جدلية، أو نوعية أو تاريخية. وكان من التعريفات التي شاعت كثيراً تعريف الباحث مايكل نيجنفيتسكي بأنه: "تصرف الجهاز الذي لو عمله الإنسان فسيطلق عليه صفة الذكاء"9. أما مارك فوكس (Mark Focus) من جامعة كارينج ميلون فكان يقول: "إن الذكاء الاصطناعي هو النظرية المتعلقة بكيفية عمل العقل"10.

وكان عالم الحاسوب جون مكارثي (John Mecarthy) أول من أطلق مصطلح "الذكاء الاصطناعي" (AI)، في مقترحه الذي قدمه من عام 1955-1956 في مؤتمر دار تماوث، وعرّفه حينها: "علم هندسة صنع الآلات الذكية". أما من حيث الأهداف والأفعال، فقد عرّفهُ اندرباس كابلان ومايكل هاينيلين بأنه: "قدرة النظام على تفسير البيانات الخارجية بشكل صحيح، والتعلم من هذه البيانات، واستخدام تلك المعرفة لتحقيق أهداف ومهام محددة من خلال التكيّف المرن"11.

تتفق التعاريف السابقة، والعديد من التعاريف الأخرى على أن الذكاء الاصطناعي هو عملية محاكاة للذكاء البشري، وقدرته على التعلم واكتساب الخبرة، واتخاذ القرارات باستقلالية، وإن كان الرهان القديم حول قدرة الروبوت (ROBOT) على التعلم الذاتي، فقد انتقل الرهان بعد توظيف عدة تطبيقات تعتمد على البيانات العملاقة (BIG DATA)، ومن ثم تطبيقات الذكاء الاصطناعي العام (General AI)، ومن خلال نماذج ما زالت تحت التجربة، تعرف بالذكاء الاصطناعي الخارق (Super AI)، إلى قدرة الذكاء الاصطناعي على الخلق والابداع، وفهم الانفعالات والأفكار البشرية التي تؤثر على سلوك البشر.

في القرن السادس عشر تساءل رينيه ديكارت "كيف أعرفُ أن هؤلاء الآخرين هم بشر وليسوا آلات تتحرك"؟ وفي ردم المجاز الذي قصده ديكارت لم يعد سؤال علماء وأباطرة التكنولوجيا هل سيحدث ذلك أم لا؟ بل متى؟

ويتنبأ العلماء بأن هذه الـ"متى" قد تكون قريبة أكثر مما نتوقع، وقد تتغير معها المفاهيم والقيم الإنسانية، ليصبح السؤال حينها: هل سنبقى نحن البشر في قمة سلسلة القيمة؟

يقول الخبير في مجال الذكاء الاصطناعي يورغن شميد هوبر: "أنظمة الذكاء الاصطناعي قادرة على تطوير نسختها الخاصة بها من المشاعر والأحاسيس"12. ويشير إلى أن وعيها بالنشاط التعاوني لأداء المهام سيطور لديها مبادئ كالحب والعاطفة. وفي الوقت الذي يعمل فيه خبراء آخرون على تصميم روبوتات لإدخالها في العمل المسرحي إلى جانب العنصر البشري، يرى أحدهم "أن الآلات قادرة على الخوف من الموت؛ فإن قمتَ ببرمجتها بحيث ترغب في الحياة، فسوف يتطور لديها خوف من الموت لتحمي نفسها"13.

✧ الفن وفلسفة الجمال: قديماً وحديثاً ✧

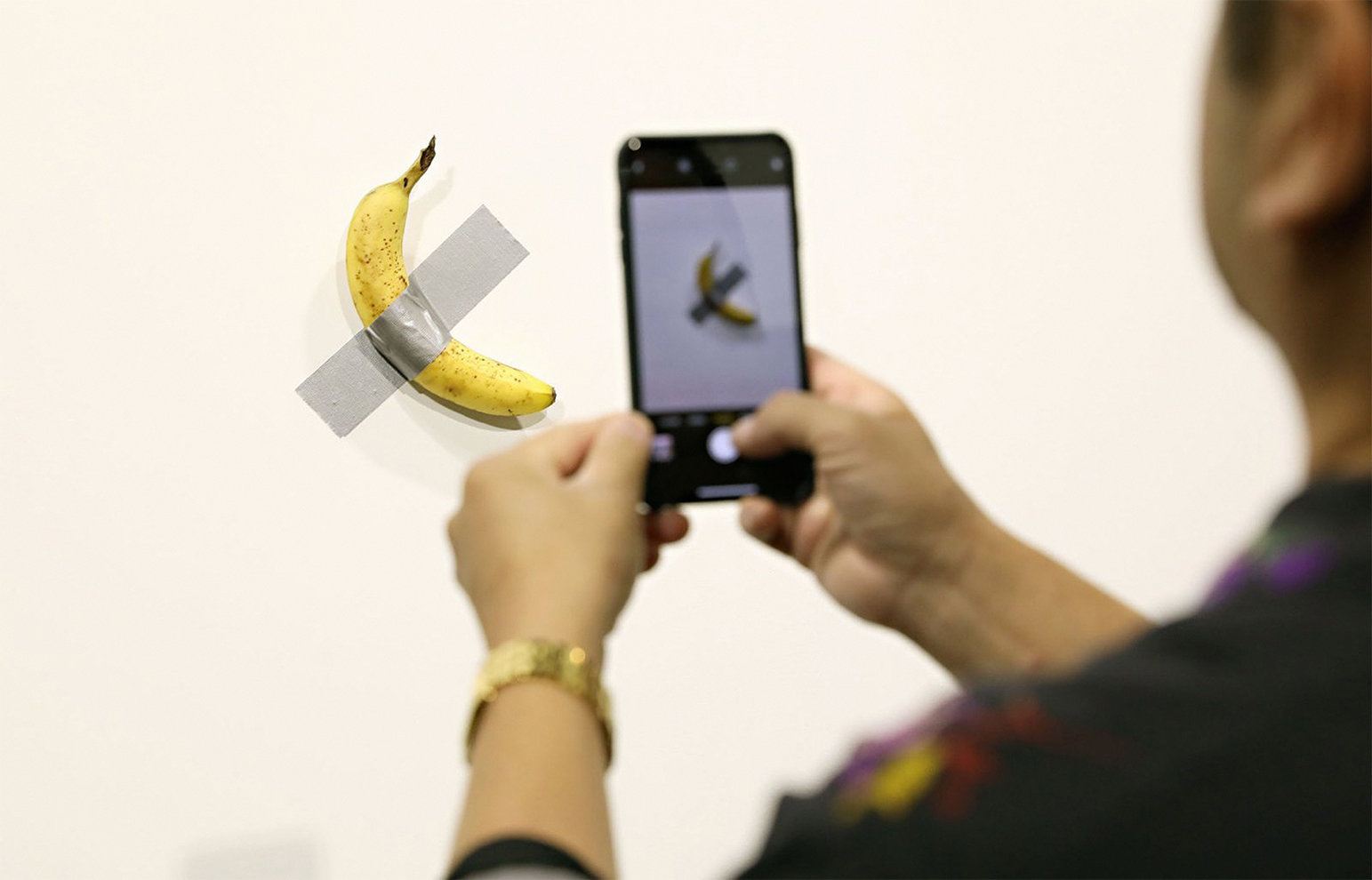

هل يمكن أن نصنّف موزة مثبتة بشريط لاصق على جدار أحد المعارض بأنها عمل فني؟ حتى وإن كانت للفنان الإيطالي ماورتسيو كاتيلان؟ وهل يمكن أن نُجرّد الرسوم البدائية للإنسان البدائي على جدران كهفه من صفتها الفنية والجمالية، وفقاً لمعاييرنا ورؤيتنا الجمالية المعاصرة؟

في كتابه "قصة الحضارة " يتحدث وِل ديورانت عن هذه الرسوم "من الجائز أنها رسوم لم يُقصد بها إلا إلى الفن الخالص"، وفي ذات السياق يتابع: "كأنما كان الفن عندئذٍ قد اجتاز اجيالاً من التدريب والتطوير... والظاهر أن الفنون بلغت درجة عالية من التطور، واتسع نطاقها بين الناس منذ ثمانية عشرة ألف عام"14.

تفاوت مفهوم الفن واختلف باختلاف الثقافات والعصور. وانتشاره كحالة لا حدود لها، مرتبطاً بالفلسفة ومفاهيم مجردة، مثل الاتقان والإبداع، متداخلاً مع مفهوم الجمال وفلسفته، وبسبب ارتباطه بالمشاعر الإنسانية وتحرره من الأحكام المطلقة، كان من الصعب وضع اصطلاحٍ أو تعريفٍ جامعٍ مانعٍ له. ومن حيث اللغة جاء في معجم الوسيط أن الفن هو التطبيق العملي للنظريات العملية باستخدام الوسائل التي تحققها، ويتم اكتساب الفن بالدراسة والتمرين عليه، وهو مجموعة من القواعد الخاصة بحرفة أو صناعة ما. أما في اللغة الإنكليزية يُعرف الفن (ART) بأنه: مجموعة متنوعة من الأنشطة البشرية في إنشاء أعمال بصرية، أو سمعية أو أداء (حركية)، للتعبير عن أفكار المؤلف الإبداعية أو المفاهيمية أو المهارة الفنية، والمقصود أن يكون موضع تقدير لجمالها أو قوتها العاطفية15.

وكان الفن عند اليونان يتضمن أي مهارة ذات منفعة، أو ذات لذة جمالية من دون التفريق بين الصانع والفنان، إلى أن ظهر بعض الفلاسفة الذين فصلوا بين الفنون الصناعية والفنون الجميلة مثل سقراط وأفلاطون. وقد خلص أفلاطون إلى أن الفن رسالة أخلاقية وتربوية يجب أن تنطوي على قيمة أخلاقية عليا، "وقد فهم أفلاطون الفن على أنه هبة مقدسة جاءت الإنسان من العالم الإلهي، وفهم مهمة الفنان على أنها أخطر وأعظم من مجرد التعبير عن الصورة الجميلة، إنه إنسانٌ مُلهَم من قوة عليا، مُطّلع على الحقيقة القصوى، منبئ الناس عنها، فهو أشبه بالرسل والأنبياء"16. واستبعد أفلاطون من مدينته الفاضلة النظرية الحسية والسفسطائيين، وتلك الاتجاهات الفنية التي ظهر فيها الحس الاستطيقي؛ لأنها لا تحتوي على خير أو حقيقة. ومثله كان سقراط، لكنه ميّز الجمال عن الفن ذو الوظيفة الأخلاقية؛ لأن الجمال هو ما يحقق الغاية الأخلاقية العليا.

وإن كان أرسطو قد تأثر بفلسفة أفلاطون إلا أن مذهبه في روحه العامة يختلف عن أفلاطون، فقد رأى أرسطو أن الفن لا يُعرف بأنه محاكاة للجمال بقدر ما يكون محاكاة جميلة لأي موضوع حتى لو كان مؤلماً ورديئاً17. وكان يجد في تعليم الفن تنمية لقدرة النشء على ملاحظة الجمال.

ورأى أفلوطين في الجمال موضوعاً لمحبة النفس.

أما عند فلاسفة العصر الحديث؛ فكان إيمانويل كانط أول من جعل علم الجمال مجالاً مستقلاً عن علم المعرفة النظرية والسلوك العملي.

فقد عنى كانط بالبحث في الاستطيقا من خلال تحليله للحكم بالجميل، أو لحكم الذوق أو الحكم الاستطيقي، وأضاف صفة الغائية أو القصد (Perposiveness) للجمال. غير أن اللذة المصاحبة للحكم الجمالي تختلف عن اللذة المصاحبة للحكم الغائي؛ إذ يذهب كانط إلى أن الانعكاس في الحكم الجمالي يقع على اللعب بالتمثلات، في حين أن الانعكاس في الحكم الغائي يقع على اللعب بالتصورات18. وتمكن كانط من الفصل بين الجمال والحرية والطبيعة والفن، ووجد أن كل ما يتفق مع سياق الطبيعة بإرادة حرة هو عمل فني، فالفن في رأيه "صادر عن حرية الإنسان وإرادته، ومع ذلك لا ينبغي أن نشعر إزاء العمل الفني بأنه عمل صناعي مُدبر، بل يكون العمل الفني جميلاً بقدر ما يوهمنا بأنه من عمل الطبيعة، أو أنه ناتج تلقائي شأن أي موجود طبيعي"19.

تجاوز هيجل مثالية كانط النقدية إلى المثالية المطلقة التي شاركه فيها معاصروه، وأتباع الحركة الرومانطيقية أمثال فريدريك شيللر. وفي كتابه (علم الجمال وفلسفة الفن) اعتمد على المنظور المنهجي التاريخي، ويرى هيجل أن جمال الفن أرقى من جمال الطبيعة؛ لأنه متولد عن الروح المطلق وتُعاد ولادته من جديد، وكلما ارتقت هذه الروح ومنتجاتها فوق الطبيعة وظواهرها ارتقى جمال الفن أكثر على جمال الطبيعة، وإن الفن الجميل ليس إلا لعباً يبعث على البهجة، حتى لو كان يسعى إلى غايات أكثر جدية؛ فإنه ما يزال يتناقض مع طبيعته، وهذا الفن يطرح نفسه للإحساس والشعور والحدس والتخيل وهو إن كان ملائماً للتأمل الفلسفي فهو غير ملائمٍ للتناول العلمي. وأننا في حُكمنا على الفن نُخضِعُ لاعتباراتنا العقلية محتوى الفن وعمل وسيلة الفن للعرض. إلا أنه وفي خاتمة الفصل الأول من محاضراته عن الفن، أعلن في فقرة من أكثر النصوص استشكالاً عن (موت الفن) إذ فقد الفن حقيقته وحياته، وأن غايته المثلى هي بالنسبة لنا شيئاً من الماضي. وكان الأمر موازياً لإعلان رولان بارت عن "موت المؤلف"، فلم يعد العمل الفني (المنجز عموماً) خاضعاً لذاتية الكاتب، بل إنه خاضع لسلطة التأويل المتعددة واللامتناهية، التي يقوم بها كل متلقٍ على حدة. وبالتالي بتنا نتحدث عن سلطة القارئ والمشاهد بدلًا من سلطة المنجز.

استبدل أرتور شوبنهاور الروح المطلق عند هيجل بالإرادة الحرّة التي تظهر في كل شيء، إلا أنه يمكننا تفضيل شيءٍ على آخر عندما يكون أطوع لتأملنا الاستطيقي الجمالي وهذه الإرادة الحرّة هي جوهر الوجود، وقد تأثر كل من نيتشه وكروتشه وبرجسون وحتى رجال التحليل النفسي مثل فرويد بفلسفة شوبنهاور في الفن. ويُعد مؤلف نيتشه عن هوميروس من أهم المؤلفات التي أوضح فيها رأيه في الفن والفلسفة، ولم يُعجَب نيتشه بهوميروس؛ إذ عدّه مثلاً للروح الأبوللونية كما عرّفها في كتابه نشأة التراجيديا، وكَرِهَ سقراط ونزعته العقلية، وعدّه محطم الحضارة اليونانية، فوصفه بأنه كبّل الغرائز بقيود العقل وصدّ تيار الحياة20.

نعود من حيث بدأنا لنجد أن لكل زمانٍ، ولكل ثقافةٍ رؤيتها المتسقة مع معايير عصرها في رؤية الجمال، والتي يكون فيها الحكم الأخير على اختلافه وتنوعه للمتلقي وبيئة الفنان.

ولقد صدق فيلسوف إيطاليا بندتو كروتشه، حين نظر إلى تاريخ الفن على أنه يتخذ حلقات تقدمية لكل من هذه الحلقات مشكلتها الخاصة، وكل منها تقدمية بالنسبة إلى هذه المشكلة، أو هذا الموضوع فحسب، وعندما لا تكون المشكلة واحدة لا تكون هناك حلقة تقدمية على الإطلاق، فلا شكسبير أكثر تقدماً من دانتي، ولا جوته أكثر تقدماً من شكسبير؛ وإنما يمكن القول بأن دانتي تفوق على أصحاب الرؤى في العصور الوسطى وشكسبير على كتّاب المسرح الإليزابيثي. وبناء على ذلك لا يمكن أن نُعد فن الشعوب البدائية من حيث هو فن، أدنى شأناً من فن الشعوب المتحضرة حين يكون حقاً مطابقاً لانطباعات الرجل البدائي21.

المراجع والمصادر:

1. ديستوبيا Dystopia: باللغة اليونانية المكان الخبيث على عكس المكان الفاضل (يوتوبيا)، وقد تعني الديستوبيا مجتمعاً غير فاضل تسوده الفوضى، فهو عالم وهمي ليس للخير فيه مكان، يحكمه الشر المطلق، ومن أبرز ملامحه الخراب، والقتل والقمع والفقر والمرض، باختصار هو عالم يتجرد فيه الإنسان من إنسانيته.

2. جورج أورويل، رواية 1984، ترجمة الحارث النبهان، دار التنوير، بيروت، 2014. ص: 7.

3. راشيل ميتز، دراسة بعنوان البشر والتكنولوجيا/ الذات الكمية.

4. المرجع (2) ص: 202.

5. اريك فروم، الإنسان من أجل ذاته، بحث في سيكولوجية الأخلاق، ترجمة محمود منقذ الهاشمي، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 2007. ص: 101.

6. اريك شميدت & جاريد كوين، العصر الرقمي الجديد، إعادة تشكيل مستقبل الأفراد والأمم والأعمال، ترجمة أحمد حيدر، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، 2013. ص: 7.

7 - Klaus Schwab," The Fourth Industrial Revolution: what it means and how to respond".

8. المرجع السابق.

9 - Micheal Negenvitsky, Intelligence System, First edition, Hobant, Tasmania, Australia. 2004, pp27.

10. غسان نصيف، الذكاء العاطفي للمدير الناجح، شعاع للنشر والعلوم، الرباط، المغرب، 2006. ص: 27.

11. نيلز. ج نيلسون، جون مكارثي (1927-2011)،الأكاديمية الوطنية للعلوم – ستانفورد. ص: 5.

12. وثائقية DW، جنة أم جحيم الروبوتات، الحدود الأخلاقية للذكاء الاصطناعي.

13. المرجع السابق.

14. وِل ديورانت، قصة الحضارة، المجلد الأول، الجزء الأول: نشأة الحضارة. ص: 166-167-168.

15. عن قاموس اكسفورد.

16. أميرة حلمي مطر، فلسفة الجمال، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، 1998. ص: 9.

17. المرجع السابق، ص: 68.

18. المرجع السابق، ص: 109.

19 - Kant, Critique de jugement, trad. J. Gibelin, Paris, 1928. P45

20. المرجع (16)، ص: 156.

21. المرجع (16)، ص: 9-10.