ولد ابن طفيل في وادي آشي وهي بلدة خصبة تبعد قليلاً عن قرطبة. وهو عربي العنصر إذ ينتسب إلى قبيلة قيس، وقد اُطلق عليه نسب القيسي والأندلسي والإشبيلي والقرطبي. ولم يُعرف له تاريخ مولد بالتحديد. وقد قيل إنه وُلد سنة 506هـ وتوفي سنة 581هـ، وحضر السلطان جنازته.

ولم يعرف التاريخ شيئاً عن طفولته ومبدأ شبابه ولا كيف تثقف، ويذهب البعض إلى أنه كان تلميذاً لابن رشد، ولكنه هو نفسه لم يذكر ذلك، وذهب البعض أيضاً إلى أنه كان تلميذاً لابن باجة لكن ابن طفيل ينفي ذلك في رسالته حي بن يقظان، حيث يذكر أنه سمع بآرائه واطّلع عليها لكنه لم يلتق به.

لكن؛ إذا كان التاريخ يجهل الكثير عن تلك الفترة من حياة ابن طفيل وهي دور النشأة والتكوين، إلا أنه يمدّنا بمعلومات كثيرة عن المناصب العالية التي تقلّدها ابن طفيل، وعن مرتبته الفلسفية العالية وكذلك الطِبِّيَّة وثقافته الواسعة.

وقد ذُكر أن ابن طفيل كان طبيباً محترفاً في غرناطة، بل كان هو الطبيب الخاص لحاكم هذه المدنية، وعُيِّن أيضاً كاتباً خاصاً لحاكم مدينتي سبتة وطنجة. وكان هذا الحاكم هو ابن الأمير عبد المؤمن. ولقد علاَ أمر ابن طفيل واتصل بقصر أبي يعقوب ويوسف ثاني ملوك أسرة الموحدين، ثم تقلّد منصب الطبيب الأول وأصبح صديقاً لأبي يعقوب يوسف ومُقرباً لديه وطبيبه الخاص ووزيره.

وكان لهذه الصلة القوية بينهما أثرها في انتعاش الحركة العلمية والفلسفة في الأندلس في ذلك الوقت وتشجيع المشتغلين في تلك الميادين العلمية، فلقد قدَّم ابن طفيل لصديقه الأمير الكثير من العلماء والفلاسفة، وعلى رأسهم الوليد ابن رشد، وكانت هذه الصلة تهيّء الجو المناسب لمواصلة البحث والدراسة وتخلق جواً من الاطمئنان والاستقرار اللذين عزَّ وجودهما للمشتغلين بالفلسفة في الأندلس.

مؤلفاته

ينسب المؤرخون إلى ابن طفيل كثيراً من الكتب في مختلف الموضوعات والمجالات العلمية ويشيرون إلى أهميتها وإلى ما تناولته. ومن تلك الكتب التي تنسب إلى ابن طفيل كتاب أسرار الحكمة المشرقية ورسائل في النفس وفي بعض النواحي الفلسفية الأخرى، وله كتابات في الطب والرسائل الهامة المتبادلة بينه وبين ابن رشد والتي تناولت كثيراً من المشاكل العلمية والفلسفية. ولقد حدّثنا المراكشي أنه قد رأى من هذه الكتب عدة رسائل في الفلسفة، وعلى الأخص رسالة في النفس مكتوبة بخط ابن طفيل نفسه. وقد ذكر ابن رشد أن ابن طفيل له في الفلك نظريات فاخرة. وذكر أبو إسحاق البتروجي في إحدى رسائله في الفلك أنه رأى لأستاذه ابن طفيل نظريات فلكية يصح أن تحل محل نظريات بطليموس.

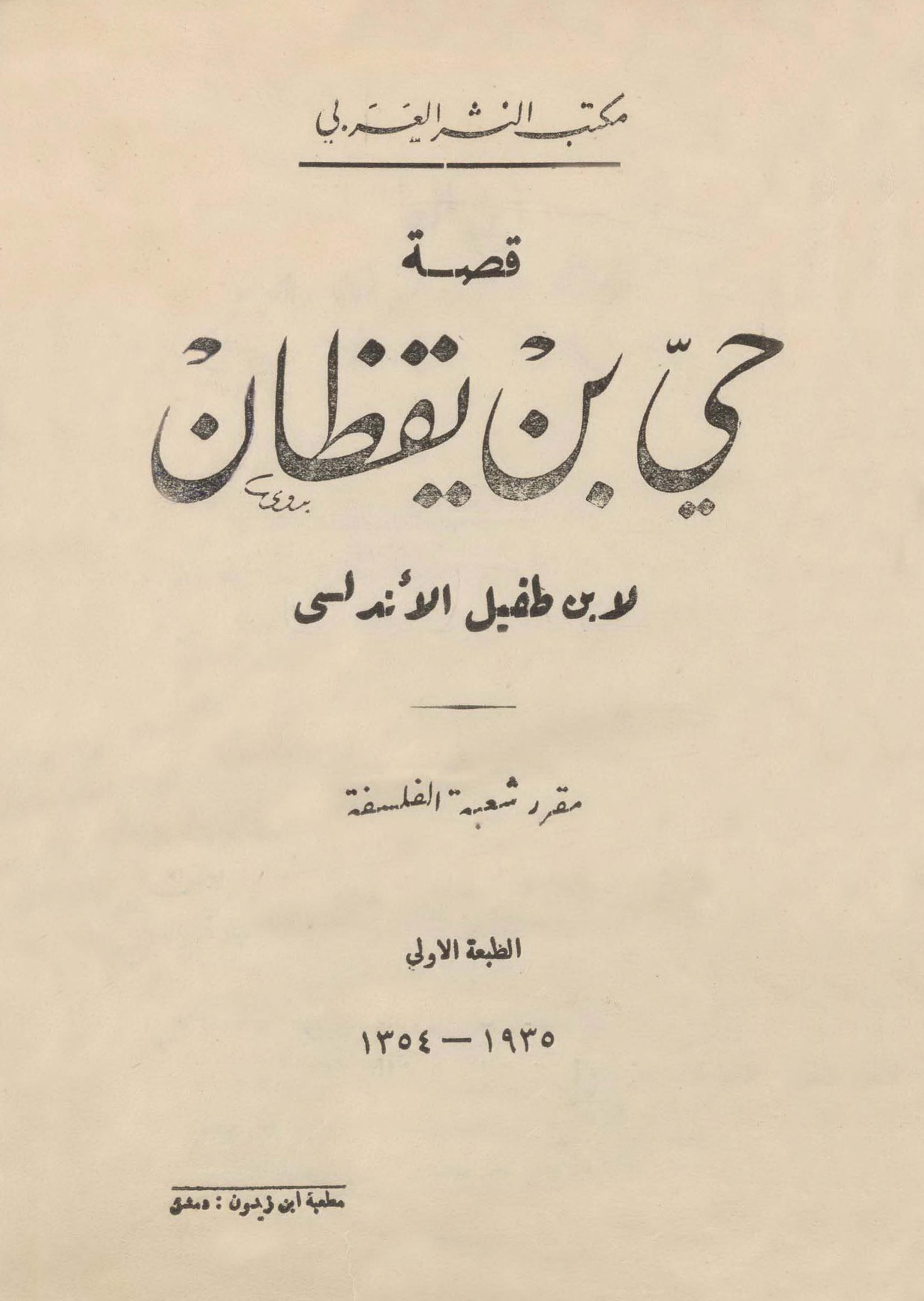

لكن على الرغم من تعداد هذه الكتب والرسائل إلا أن الزمن لم يحفظ لنا من كتب ابن طفيل ورسائله سوى حي بن يقظان.

حي بن يقظان: عرض موجز

في إحدى جزر الهند المهجورة وفي وسط ظروف غير طبيعية وُلد طفل من بطن أرض تلك الجزيرة دون أب وأم! وفي قول آخر أنه اُلقي به مولوداً رضيعاً عقب ولادته داخل تابوت، وحملته رياح البحر إلى شاطئ تلك الجزيرة، ذلك الطفل هو الحي.

ولقد عثرت غزالة على ذلك الطفل الرضيع وتبنته وأرضعته وصارت أُمّاً له. وفي ظل هذه الحياة غير المعتادة للبشر نما الطفل الذي وهبه الله ذكاء خارقاً فاستطاع أن يقوم بتوفير حاجاته الضرورية التي بها قوام حياته من غذاء ومسكن وملبس.

ثم أخذ يستخدم ذلك الذكاء في التأمل والملاحظة والتفكير إلى أن استطاع أن يدرك بعقله أرفع حقائق الطبيعة مستخدماً منهجاً تجريبياً، ومستخدماً الإمكانيات البدائية التي وُجدت في الطبيعة ليُجري بها التجارب المتاحة ليعرف الأسباب القريبة المباشرة.

ولقد أدّته تلك المعرفة الأولية، التي تتمثل في معرفة تلك الأسباب القريبة المباشرة إلى البحث عن الأسباب البعيدة فامتد بحثه إلى ما وراء الطبيعة لمعرفة السبب الأول الذي يقف وراء تلك المظاهر الطبيعية المتكاثرة، فاستطاع أن يصل بطريق الفلاسفة إلى معرفة ما وراء الطبيعة. وبواسطة الطريق الفلسفي حاول حي أن يصل إلى الاتحاد الوثيق بالله، هذا الاتحاد هو المعلّم الغزير والسعادة القصوى.

ولقد سلك حي في سبيل الاتصال بالله التأمّل والنظر العقلي فانقطع عن عالم الجزيرة ودخل مغارة وصام أربعين يوماً متتالية، وانقطع عن عالم المحسوسات وما يتصل به، واجتهد في فصل عقله عن العالم الخارجي المحسوس وحتى عن جسده وتفرّغ للتأمل العقلي المطلق في الله؛ لكي يصل إلى الاتصال به حتى يتم له ما أراد.

وعندما وصل إلى ما أراد وتحقق له الاتصال بالله خرج من المغارة والتقى برجل تقي يسمى "أبسال"، أقبَل من جزيرة مجاورة إلى هذه الجزيرة يحسبها خلاء من الناس. في البداية أنكر كل واحد صاحبه وخاف منه لتباين الهيئة والشكل التي كانا عليها، لكن سرعان ما انقشعت سُحُب المخاوف والشكوك واطمأن كلّ لصاحبه.

ولما كان حي لا علم له بكلام البشر قام أبسال بتعليمه، ومن هنا وُجدت وسيلة التفاهم بين الصاحبين وتبادلا الرأي وكشف كلٌّ منهما عن طريقه وبغيته. ولم يلبث أبسال أن وجد نفسه في الطريق الفلسفي الذي ابتكره حي ووصل عن طريقه إلى الاتصال بالله، وجد فيه تعليلاً علوياً للدين الذي كان يعتقده وتفسيراً لكل الأديان المنزلة.

ثم أخذ أبسال صاحبه إلى الجزيرة المجاورة، وكان يحكمها ملك تقي يسمى "سلامان" وهو صاحب أبسال الذي كان يرى ملازمة الجماعة ويقوم بتحريم العزلة، وطلب إليه أن يكشف لأهل الجزيرة عن الحقائق العليا التي وصل إليها فلم يوفّق، ووجد حي وأبسال نفسيهما مضطرين آخر الأمر إلى أن يعترفا بأن الحقيقة الخالصة ليست للعوام إذ إنهم مكبلون بأغلال الحواس، وعرفا أن الإنسان إذا أراد أن يصل إلى التأثير في تلك الأفهام الغليظة التي أثقلها الحس ويؤثر في تلك الإرادة المستعصية، فلا بد من أن يصوغ آراءه في قوالب الأديان المنزلة.

وانتهيا آخر الأمر إلى أن قرّرا اعتزال الناس إلى الأبد ونصحهم بالاستمساك بأديان آبائهم، وعاد حي وصاحبه إلى الجزيرة المهجورة لينعما بهذه الحياة الرفيعة الإلهية الخالصة التي لا يدركها إلا القلائل من الناس.

من خلال قصة حي بن يقظان يعرض لنا ابن طفيل صلة العقل بالكون من جهة، وصلته بالوحي من جهة أخرى. فمن حيث صلة العقل بالكون ذهب ابن طفيل إلى أن باستطاعة العقل وباعتماده على ذاته أن يفهم الكون ويميز الموجودات بعضها من بعض، ويستطيع أيضاً أن يسخّر هذا العالم كله لخدمته. كذلك من خلال العقل الإنساني وحده يستطيع المرء أن يدرك أن ثمة علة أولى متميزة عن هذه الموجودات، وأن هذه العلة هي التي تُحدث الكون والفساد، وأن هذه العلة ثابتة خالدة في مقابل هذه الكثرة الظاهرة.

أما من حيث صلة العقل بالدين فقد أوضح ابن طفيل أنه لا يوجد في الواقع اختلاف بين منطق العقل وبين منطق الدين. قد يختلف الأسلوب وقد تختلف الوسائل ونحن بصدد الوصول إلى الحقيقة، لكن اختلاف الوسائل لا ينفي البتة الصلة القوية بين العقل والدين. وأكد ابن طفيل أن الدين يأتي مطابقاً للعقل، وأن العقل من ناحية أخرى يسعى إلى ما يسعى إليه الدين. ولهذا كان اتفاق حي ابن يقظان وأبسال حينما التقيا معاً في الجزيرة التي كان يقطنها حي، ثم توجّها معاً حيث وضع كل منهما يده في الآخر لدعوة الناس إلى ما وصل إليه من حق.

ومما يلفت الانتباه أن ابن طفيل جعل "حيّاً" ابناً لـ"يقظان" ولهذه التسمية دلالة؛ فحي معناها الذي لا يموت البتة.. معناها أن يكون العقل مصدراً للوجود ومصدراً للمعرفة.. معناها كما قال أفلاطون أن يكون العقل "حياً" من حيث إنه مصدر للحياة فلا يمكن أن يكون مصدراً للموت أو أن يحمل الموت. كذلك فإن "حيًّا" باق إلى ما شاء الله؛ لأنه هو مصدر الحياة في الوجود. ويؤكد ذلك ويوضحه أن حيًّا ابن ليقظان ويقظان هنا –كما ذهب كثير من المؤرخين- يقصد به الله، والله كما نعلم لا يسهر ولا يغفل ولا يندثر ولا يطرأ عليه أي تغيّر، وما دام العقل ابنا لله فينبغي أن يكون به أثر من آثار أبيه أو تستطيع أن تقول ينبغي أن يكون الابن شبيهاً بالأب، وينبغي أن تترك العلة أثرها في المعلول حتى نستطيع أن نرتقي من خلالها. بهذا يكون العقل الإنساني صوت الله في الأرض ويكون الإنسان من ثم خليفة الله في عالم الملك.

ابن طفيل وخلق العالم

يعتمد ابن طفيل في أدلته على وجود الله تعالى على أساس أن العالم سواء كان مُحدَثاً أم قديماً في حاجة إلى من يُحدثه ويخلقه، فالقول بحدوث العالم وخروجه إلى الوجود بعد العدم.. فاللازم عن ذلك ضرورة أنه لا يمكن أن يخرج إلى الوجود بنفسه، وأنه لا بد له من فاعل يُخرجه إلى الوجود.

هذا الدليل الذي يقدمه ابن طفيل على وجود الله تعالى على أساس القول بحدوث العالم مبني على قانون العليّة حيث إن لكل معلول علّة ولا يمكن تسلسل العلل إلى ما لا نهاية، فلا بدّ من الوقوف عند علة أولى تنتهي عندها سلسلة العلل، فالعالم معلول يحتاج إلى علة أولى له مخالفة لجنس المعلول، أي ليست من جنس العالم وإلا احتاجت إلى علّة أخرى، وهذه العلّة الأولى هي الله تعالى.

ابن طفيل وخلود النفس

لقد اختلفت الأقوال في البعث وصنّفها الإيجي في خمسة مواقف هي:

الأول: هو ثبوت المعاد الجسماني فقط، وهو قول أكثر المتكلمين النافين للنفس الناطقة.

الثاني: هو ثبوت المعاد الروحاني فقط، وهو موقف الفلاسفة الإلهيين.

الثالث: ثبوتهما معاً وهو قول كثير من المحققين؛ لأن الإنسان في الحقيقة هو النفس الناطقة والبدن يجري منها مجرى الآلة، والنفس باقية بعد فساد البدن وفي الحشر يخلق الله لكل واحد من الأرواح بدناً يتعلق به ويتصرف فيه كما كان في الدنيا.

الرابع: عدم ثبوت شيء منها، وهو قول القدماء من الفلاسفة الطبيعيين.

الخامس: هو التوقف، وهو المنقول عن جلينوس.

أما بالنسبة لابن طفيل فنجده يربط بين حالات النفس في حياتها الأرضية من خلال علاقاتها بواجب الوجود (الله)، وبين الخلود في ذلك العالم الآخر نظراً لأن السعادة والشقاوة في العالم الآخر لا بد أن ترتبط كل حالة منهما بأفعال البشر في هذه الحياة الدنيا.

ابن طفيل التوفيق بين الفلسفة والدين

من القضايا المهمة التي عالجها ابن طفيل في رسالته حي بن يقظان العلاقة بين الفلسفة والدين والتوفيق بينهما وعدم وجود تعارض بينهما، ولعل الاهتمام بهذه القضية له ما يبرره، فهي مطلب إنساني من ناحية حيث إن الإنسان يهدف إلى إقامة انسجام بين ما آمن به بقلبه، وبين أحكام العقل الذي لا يكف عن التساؤل عن صحة ذلك الإيمان.

خِتاماً؛ هذا جزء يسير من فلسفة ابن طفيل، وقد عرضناه انطلاقاً من كتاب الشيخ كامل محمد عويضة الموسوم بـ"ابن طفيل فيلسوف الإسلام في العصور الوسطى" آملين أن يتيسر لنا التوسع أكثر حول هذه الشخصية الفلسفية.